El parasitismo es una de las formas de vida más extendidas

en el planeta y se considera que más de la mitad de los seres vivos son

parásitos al menos en alguna fase de su ciclo vital (Price

1980; Poulin y Morand 2000). Los parásitos

son organismos que toman recursos de sus hospedadores y viven a expensas de

estos, causándoles un perjuicio, para completar su desarrollo. Los parásitos,

en general, se caracterizan por su pequeño tamaño en comparación con el de su

hospedador, por lo que suelen pasar bastante desapercibidos a simple vista. Sin

embargo, algunos concienzudos estudios han demostrado que la biomasa de

parásitos en un ecosistema puede superar a la biomasa de algunos vertebrados (Kuris et al. 2008). Entre los

parásitos más llamativos se encuentran los ectoparásitos dado que, como su

nombre indica, producen infestaciones en el exterior de sus hospedadores, lo

que los hace más fácilmente observables y, en consecuencia, más fáciles de

muestrear y examinar. Ácaros, garrapatas, moscas, jejenes, mosquitos, pulgas,

chinches y otros artrópodos son bien conocidos por sus molestas picaduras y

otros efectos que causan al alimentarse de la sangre u otros tejidos de sus

hospedadores (ejemplos de algunos de estos ectoparásitos se muestran en la Figura 1). Los efectos que producen estos organismos

suelen ir más allá de los daños directos que generan con sus picaduras y la

obtención de tejidos de los que se alimentan, ya que en muchos casos también

actúan como vectores de otras enfermedades, transmitiendo patógenos entre sus

hospedadores vertebrados. De hecho, se considera que las enfermedades

transmitidas por vectores son más virulentas que las transmitidas por contacto

(Ewald 1994), por lo que el papel vectorial de estos

artrópodos resulta de la máxima importancia. No en vano, en base a datos de la

Organización Mundial de la Salud, se considera a los mosquitos como los

organismos más mortíferos para los seres humanos en base a las enfermedades

mortales que transmiten (World Health

Organization 2017).

Pero los ectoparásitos no sólo son relevantes por sus

implicaciones epidemiológicas, también constituyen una importante presión

selectiva para sus hospedadores vertebrados (Schmid-Hempel

2011). Los parásitos han moldeado a lo largo de la evolución muchas de las

estrategias reproductoras de sus hospedadores, teniendo una enorme relevancia

en las historias de vida de los vertebrados. Debido a los efectos negativos que

los ectoparásitos provocan en el desarrollo, reproducción y supervivencia de

sus hospedadores, los cuales pueden llegar a tener repercusiones severas a

largo plazo, estos organismos han provocado que los hospedadores inviertan de

forma asimétrica sus recursos en esfuerzo reproductor en lugar de en

crecimiento y supervivencia (Agnew et al. 2000; Thomas et al. 2000). Es decir, los hospedadores han

alterado sus rasgos de historia de vida para reducir los costes del parasitismo

y así mantener constante su éxito reproductor. Algunos ejemplos los podemos

encontrar en los sistemas ectoparásito-hospedador formados por pulgas y aves

trogloditas (Perrin et al. 1996; Heeb et al. 1999; Richner

y Tripet 1999), ácaros y moscas de la fruta (Polak

y Starmer 1998) o caballitos del diablo y ácaros acuáticos (Forbes y Baker 1991), entre otros muchos ejemplos.

Por otro lado, en el actual escenario de cambio global, se

espera que las comunicaciones intercontinentales faciliten la rápida

propagación y aumento del rango de distribución geográfica de ectoparásitos

vectores (van der Weijden et al. 2007). Las

condiciones climáticas, que antes representaban un obstáculo para su

desarrollo, están experimentando un cambio que favorece su establecimiento en

zonas más templadas (Caminade et al. 2017; 2019). Sin embargo, a pesar de la importancia de estos

parásitos y de las previsiones de aumento en sus rangos de distribución,

todavía sabemos bastante poco sobre una gran mayoría de sistemas

ectoparásito-hospedador, al menos cuando uno de los implicados no son

necesariamente los seres humanos. Los efectos de los ectoparásitos en

poblaciones naturales de vertebrados pueden ser de gran importancia, tanto en

cuanto a la conservación de dichas especies como a su papel potencial como

eslabones en la transmisión a otros animales domésticos e incluso a los

humanos. Por todo ello, es de gran importancia conocer los determinantes de la

incidencia y efectos de las infestaciones por ectoparásitos en poblaciones

naturales.

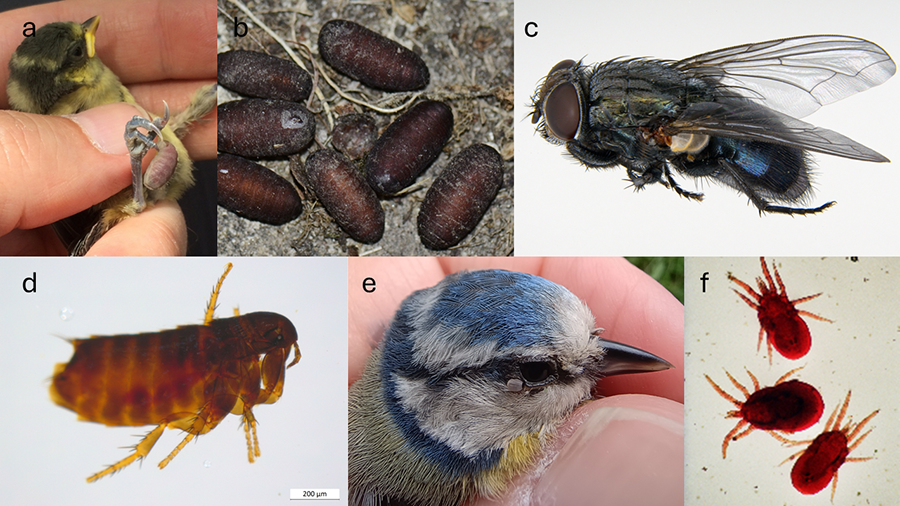

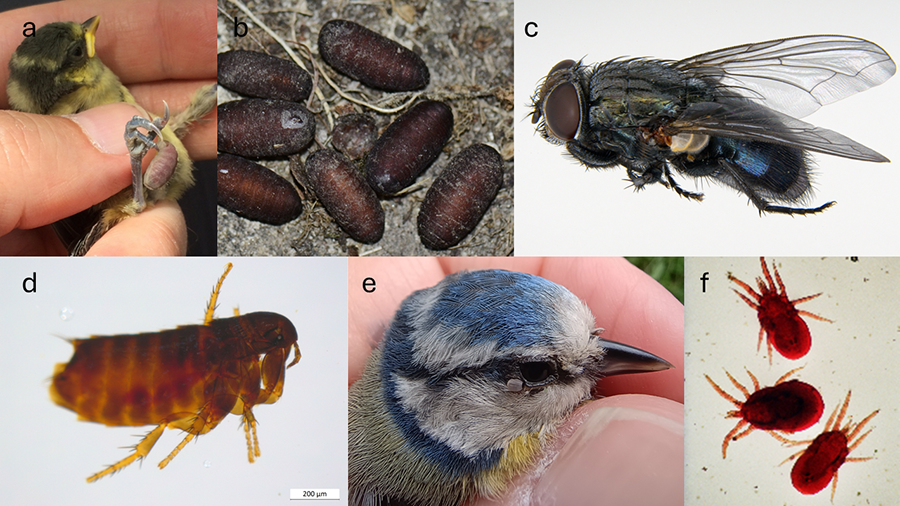

Figura 1. Ejemplos de la diversidad de

ectoparásitos que pueden encontrarse en los nidos y cuerpos de herrerillo común

(Cyanistes caeruleus), un párido usado como sistema modelo para el

estudio de las relaciones ectoparásito-ave. Los nidos de herrerillo común están

comúnmente infestados por el díptero Protocalliphora spp., cuyas larvas

hematófagas se alimentan de la sangre de los pollos (a) para, una vez

alcanzado el tamaño óptimo, pupar en la base del material del nido (b) y

que el imago, de vida libre, emerja posteriormente (c). Los pollos y

adultos de herrerillo común también pueden estar infestados por pulgas, como Ceratophyllus

gallinae (d), garrapatas duras del género Ixodes (e) y

ácaros hematófagos, como Dermanyssus spp. (f). Créditos: Santiago

Merino (a, e), Francisco Castaño-Vázquez (b, f), Jorge Garrido-Bautista (d) y

Pedro Sandoval (c).

Figure 1. Example of diversity of ectoparasites which can be found in nests

and bodies of blue tits (Cyanistes caeruleus), a tit species used as

model system for the study of ectoparasite-bird interactions. Nests of blue

tits are commonly infested by Protocalliphora spp., whose haematophagous

larvae feed on nestlings’ blood (a) and then, once an optimal size is reached, pupate within the nest

material (b), lastly the

free-living imago will emerge from the pupa (c). Blue tit nestlings and adults can also be infested by fleas, such

as Ceratophyllus gallinae (d), hard ticks of the genera Ixodes (e), and haematophagous mites, such as Dermanyssus

spp. (f). Credits: Santiago Merino (a, e), Francisco

Castaño-Vázquez (b, f), Jorge Garrido-Bautista (d) and Pedro Sandoval (c).

Este monográfico aborda la ecología del ectoparasitismo

desde varias perspectivas, pasando por la biología, comportamiento y

distribución geográfica de diversos ectoparásitos hasta las implicaciones

eco-evolutivas que estos organismos tienen en los hospedadores vertebrados. Se

presentan 8 artículos que aportan información y datos novedosos para responder

a cuestiones que aún están abiertas en el campo de la ecología del

ectoparasitismo, además de establecer las bases para la estandarización de

métodos de muestreo y experimentación en ciertos grupos de ectoparásitos y

ectosimbiontes (Doña y Jovani 2025). Los artículos

engloban estudios realizados en diferentes regiones geográficas, como la

península ibérica, islas Canarias o Sudamérica, destacando la gran diversidad

de sistemas ectoparásito-hospedador examinados. Por ejemplo, Arce et al. (2025b) revisan la distribución geográfica de

ácaros mesostigmátidos parásitos de aves de corral y silvestres, mientras que Hernández-Rojas et al. (2025) y Bustillo-de la Rosa et al. (2025) analizan la

distribución de garrapatas duras (Ixodidae) en numerosas especies de lacértidos

y aves esteparias, respectivamente. Por su parte, Garrido-Bautista

et al. (2025) examinan la distribución e impacto de las garrapatas duras en

la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), y Megía-Palma et al. (2025) analizan los ácaros

hematófagos en este lacértido y en la lagartija colirroja (Acanthodactylus

erythrurus). Otros artículos del monográfico revisan aspectos

eco-evolutivos de los ectoparásitos que aún no están esclarecidos, como los

patrones de agregación en los nidos de aves cavernícolas (Garrido-Bautista 2025) o el impacto de los

ectoparásitos en la senescencia de las aves a través del acortamiento de los

telómeros (Badás 2025). Las contribuciones del

monográfico permitirán a los lectores aumentar su conocimiento sobre los

ectoparásitos en distintas áreas o disciplinas, que hemos agrupado en tres

bloques: i) muestreo y experimentación; ii) distribución geográfica; e, iii)

implicaciones eco-evolutivas.

Muestreo y experimentación

En relación con los métodos de muestreo de ectoparásitos, Doña y Jovani (2025) revisan y sintetizan de forma

exhaustiva las herramientas moleculares y los métodos para el conteo y colecta

de los ácaros de las plumas (Astigmata) y los piojos de las aves

(Phthiraptera). Ambos grupos de organismos se han consolidado en los últimos años

como sistemas modelo para la investigación de procesos coevolutivos (Clayton et al. 2015; Labrador

et al. 2024). Sin embargo, en comparación con otros ectoparásitos

habituales de las aves, no existe una estandarización en los protocolos de

muestreo, ya que el conocimiento existente se suele compartir de forma informal

entre investigadores y, por ende, no existen publicaciones que sinteticen dicho

conocimiento. Por ejemplo, algunos de los métodos usados para el conteo y

colecta de ectoparásitos nidícolas de aves (p. ej., pulgas, larvas de dípteros

o ácaros hematófagos nidícolas; ver ejemplos en la Figura

1) se encuentran estandarizados desde finales del siglo XX e incluyen

el desmantelamiento minucioso de los nidos (Merino

y Potti 1995; Garrido-Bautista et al. 2022),

el uso de extractores MacFadyen o embudos Berlese (Merino

y Potti 1995; Merino et al. 2025; Arce et al. 2025a) o el uso de bolsas colectoras

transpirables para aves o las propias manos del investigador (Møller 1990; Arce et al. 2025a).

El artículo de Doña y Jovani (2025)

sintetiza y estandariza, por primera vez, los métodos de muestreo, las

herramientas moleculares y la experimentación para el estudio de los ácaros de

las plumas y los piojos de las aves, facilitando así la comparabilidad entre

estudios y estimulando futuras investigaciones sobre estos organismos. Se

incluyen los métodos de conteo y colecta más adecuados según el grupo y

propósito de la investigación, las herramientas moleculares (p. ej., DNA metabarcoding,

filogenómica) más actuales para examinar procesos de coevolución

ectosimbionte-ave y las aproximaciones experimentales usadas hasta la fecha,

como la modificación del microclima o características del hospedador, entre

otras.

Distribución geográfica

En cuanto a la distribución geográfica de los ectoparásitos

se refiere, el monográfico reúne tres artículos que incrementan el conocimiento

sobre la distribución de diversos grupos de ectoparásitos pobremente estudiados

en hospedadores vertebrados silvestres. Un notable ejemplo son las aves

silvestres de Sudamérica, donde el conocimiento existente sobre la diversidad

de ácaros hematófagos está bastante fragmentado y es aún limitado. Arce et al. (2025b) revisan de forma exhaustiva todo el

conocimiento existente sobre ácaros mesostigmátidos parásitos (Mesostigmata:

Dermanyssoidea) de aves en Sudamérica, tanto de corral como silvestres. Además

de unificar y actualizar el conocimiento existente sobre taxonomía y

distribución geográfica de estos ectoparásitos, Arce et

al. (2025b) examinan los procesos de reemplazo de especies que se han

producido en las últimas décadas en sistemas comerciales de aves de corral de

Sudamérica, haciendo hincapié en los posibles intercambios de especies de

ácaros entre aves de corral y aves silvestres, con las consecuencias

epidemiológicas que estos procesos podrían acarrear.

De Sudamérica a la península ibérica e islas Canarias, Hernández-Rojas et al. (2025) y Bustillo-de la Rosa et al. (2025) examinan la

distribución geográfica de garrapatas duras (Ixodidae) en multitud de especies

de lacértidos y aves esteparias, respectivamente. La distribución geográfica y

la incidencia de las enfermedades transmitidas por estos ectoparásitos (p. ej.,

borreliosis de Lyme, encefalitis, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo) han

aumentado como consecuencia del cambio global (de la

Fuente et al. 2023), pero aún no se dispone de información suficiente sobre

la presencia de garrapatas en hospedadores intermedios, como reptiles y aves,

que suelen estar infestados de larvas y ninfas (Bustillo-de

la Rosa et al. 2025; Garrido-Bautista et al.

2025; Hernández-Rojas et al. 2025). En la

península ibérica, la prevalencia de garrapatas duras del género Ixodes

en lacértidos varía enormemente entre regiones geográficas, aunque de forma

general es mayor en aquellas localidades más húmedas y frías a lo largo de la

península ibérica. Dentro de cada localidad, los lacértidos portan más

garrapatas cuanto menos húmeda y más cálida sea dicha localidad (Hernández-Rojas et al. 2025). Hernández-Rojas et al. (2025) también reportan

la presencia de otras especies minoritarias de garrapatas, como Hyalomma

lusitanicum en la lagartija colirroja (A. erythrurus) o Haemaphysalis

punctata en el lagarto de Canarias (Gallotia galloti), además de

descartar la presencia de la especie Ixodes inopinatus a través del uso

de marcadores mitocondriales. Garrido-Bautista

et al. (2025) también reportan estas dos especies de garrapatas en el norte

de África, pero en hospedadores concretos, como la lagartija colilarga (P.

algirus).

En aves esteparias, por el contrario, es Hyalomma

punctata la única especie encontrada, aunque su prevalencia varía entre

especies de aves, probablemente debido a sus requerimientos ecológicos. Bustillo-de la Rosa et al. (2025), a través

del análisis de presencia de patógenos en garrapatas mediante marcadores

moleculares, revelan que estos ectoparásitos podrían utilizarse como proxy

para evaluar, de forma no invasiva, la presencia de malaria aviar en los

hospedadores. Por otro lado, se sabe que el pastoreo puede contribuir a la

dispersión de garrapatas por distintos hábitats ya que el ganado actúa como

hospedador definitivo de estos ectoparásitos (Estrada-Peña

et al. 2013), lo que podría ocasionar una mayor prevalencia de enfermedades

transmitidas por garrapatas en las poblaciones locales de aves (Ogden et al. 2008). La prevalencia de garrapatas en aves

esteparias, al contrario de lo esperado, no estuvo relacionada con la

intensidad de pastoreo (Bustillo-de la Rosa et

al. 2025).

Implicaciones eco-evolutivas

Como ya se ha mencionado anteriormente, los ectoparásitos

constituyen una importante presión selectiva para sus hospedadores vertebrados.

En reptiles, por ejemplo, el ectoparasitismo puede suponer un coste importante

que provoque al hospedador una mayor inversión de recursos en funciones vitales

o de reproducción, y cuyos efectos pueden ser dependientes del sexo o edad del

hospedador. Sería de esperar que los ectoparásitos, a través del consumo de

recursos de sus hospedadores, provoquen cambios en la hematología o fisiología

del sistema inmune de los hospedadores. De hecho, la infestación por

garrapatas, cuando se encuentran en gran número, puede provocar anemia y otras

anomalías hematológicas similares en el hospedador (Pfaffl

et al. 2009; Lanser et al. 2021), de forma

similar a las larvas de la mosca P. azurea que producen anemia en pollos

de aves trogloditas (Merino y Potti 1998). En

la lagartija colilarga (P. algirus), sin embargo, este no parece ser el

caso. Garrido-Bautista et al. (2025)

examinan las relaciones entre la infestación por garrapatas duras, la

fisiología inmune, la concentración de hemoglobina y la edad en estas

lagartijas. Encontraron que los adultos infestados portaron un mayor número de

garrapatas que los juveniles infestados, pero ni la presencia ni el número de

garrapatas estuvieron correlacionados con diversos índices del sistema inmune o

la concentración de hemoglobina de las lagartijas. Sin embargo, las hembras

infestadas presentaron una mayor proporción entre heterófilos y linfocitos que

los machos infestados. En conjunto, estos resultados sugieren que, al menos en

esta especie de lagartija, la carga de garrapatas no causa alteraciones severas

en la fisiología inmune o que las lagartijas son capaces de compensar los costes

de la infestación, como ya se ha observado en otros lacértidos (Albuquerque et al. 2023; Wild

y Gienger 2024).

Por otro lado, se ha sugerido que un mayor esfuerzo en

reproducción por parte de los vertebrados incrementa la susceptibilidad a ser

parasitado (Norris et al. 1994; Nordling et al. 1998). Bajo este escenario, los

ectoparásitos verían incrementada su supervivencia y fecundidad porque el

hospedador estaría destinando recursos a la reproducción y no a reducir o

eliminar la infestación. Megía-Palma et al. (2025)

examinan este trade-off entre reproducción y parasitismo usando como

sistema modelo el formado por ácaros hematófagos y dos lacértidos

mediterráneos, A. erythrurus y P. algirus. El esfuerzo

reproductor lo estiman como la inversión en desarrollo gonadal y gravidez en A.

erythrurus y en coloración nupcial en P. algirus. Aunque Megía-Palma et al. (2025) encontraron diferencias

interespecíficas y entre sexos en la prevalencia e intensidad de infestación

por ácaros, sus resultados no parecen indicar que la inversión en reproducción

incremente la susceptibilidad a ser parasitado por ácaros hematófagos en estas

dos especies de lagartija. En concreto, las hembras grávidas de A.

erythrurus presentaron un mayor número de ácaros que las hembras no

grávidas (un escenario ya observado por Drechsler et

al. 2021); sin embargo, esta tendencia no se observó en P. algirus.

Además, la intensidad de infestación en los machos de ambas especies no estuvo

explicada significativamente por la inversión en esfuerzo reproductor. En estas

dos especies, parece ser que la selección de microhábitats propicios para los

ácaros y la distancia recorrida durante la época reproductora son los factores

determinantes para la exposición a ácaros hematófagos, y no la inversión en

esfuerzo reproductor.

Por último, el monográfico incluye dos revisiones. En la

primera, Garrido-Bautista (2025) revisa los

patrones de agregación de ectoparásitos en nidos de aves altriciales. En

concreto, se sintetiza la literatura existente sobre la denominada hipótesis

del pollo sabroso (tasty chick, en inglés), que sostiene que la

asincronía de eclosión es una adaptación frente al ectoparasitismo en las

nidadas de aves altriciales (Christe et al. 1998).

En esencia, la hipótesis propone que, dentro de un nido, los ectoparásitos

tenderán a agregarse en los pollos de peor calidad y menos inmunocompetentes

(los más ‘sabrosos’ desde el punto de vista del ectoparásito), que se

corresponden, típicamente, con los pollos que eclosionan los últimos. La

agregación de ectoparásitos en los pollos últimos en eclosionar reduciría la

carga parasitaria para el resto de los pollos, que son los que tienen mayor

valor reproductivo para los parentales. Garrido-Bautista

(2025) revisa la evidencia existente para las siguientes asunciones y

predicciones de la hipótesis: i) los pollos últimos en eclosionar son menos

inmunocompetentes frente a los ectoparásitos que el resto de los pollos; ii)

los ectoparásitos muestran preferencia por los pollos menos inmunocompetentes,

alimentándose y agregándose en ellos; y iii) los pollos últimos en eclosionar

se ven más impactados por los ectoparásitos que el resto de los pollos. La

revisión de los estudios que han puesto a prueba la hipótesis usando diferentes

ectoparásitos y aves revela que la evidencia a favor es débil. En

contraposición a las asunciones y predicciones de la hipótesis, se observa que

los pollos que eclosionan los últimos son igual o más inmunocompetentes que el

resto de los pollos de la nidada, y además los ectoparásitos tienden a

agregarse en los pollos más grandes y en mejor condición dentro de la nidada. Garrido-Bautista (2025) muestra así que la

asincronía de eclosión en aves altriciales no parece haber evolucionado para

hacer frente a los ectoparásitos nidícolas.

La segunda revisión, por Badás (2025),

explora los efectos de los ectoparásitos en la senescencia de las aves a través

del acortamiento de los telómeros. La senescencia es el deterioro progresivo de

la función reproductiva y fisiológica al avanzar la edad (Lemaître y Gaillard 2017). Para el estudio del

envejecimiento en poblaciones naturales se utiliza el acortamiento de los

telómeros, ya que un mayor acortamiento se relaciona con mayor acumulación de

daño somático y con una menor supervivencia y longevidad en aves (Boonekamp et al. 2014; Whittemore

et al. 2019). Los ectoparásitos nidícolas podrían ser una fuente de estrés

que acelerara el acortamiento de los telómeros de las aves. Badás

(2025), en su revisión, encuentra que en la asociación entre ambos factores

se incluyen interacciones complejas y no siempre los efectos negativos de la

infestación por ectoparásitos aceleran el acortamiento de los telómeros. Badás (2025) discute los mecanismos que podrían explicar

estos resultados dispares, así como el potencial efecto de la complejidad del

ambiente en edades tempranas de vida de las aves y las limitaciones

metodológicas que rodean la medición de la longitud de telómeros.

Perspectivas de futuro

El ser humano ha llevado a cabo una profunda transformación

del ambiente a partir de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Esto, unido a la domesticación de animales y su transporte a lo largo del

planeta, ha favorecido la propagación y aumento de las poblaciones de

ectoparásitos (garrapatas, pulgas, piojos, ácaros y ciertas moscas), que son

potenciales vectores de enfermedades, ampliando así su rango de distribución

geográfica (Hoogstraal y Aeschlimann 1982).

Además, la pérdida y fragmentación de hábitats puede contribuir a la

proliferación de las poblaciones de ectoparásitos (Erikkson

et al. 2023), así como a la transmisión de ciertas enfermedades zoonóticas

(Gray et al. 2009; Szentiványi

et al. 2024). La destrucción de hábitats naturales desplaza a la fauna

silvestre y aumenta el contacto con otras especies incluidas los humanos, y

consecuentemente, puede producir un posible aumento de la transmisión de

enfermedades. Dado que los ectoparásitos constituyen una importante presión

selectiva para sus hospedadores vertebrados y la dificultad que conlleva

estimar las tasas de transmisión en el campo, sería enormemente recomendable

considerar aspectos como la variación de la carga parasitaria, la estacionalidad,

el estadio de infestación o el estado inmunológico de los hospedadores durante

el proceso de cuantificación (Veiga et al. 2019; Nogueira et al. 2023; Wang et al.

2024). De este modo, y mediante el uso de diferentes técnicas, podríamos

estimar distintos componentes y aclarar qué aspectos requieren mayor

investigación.

El ectoparasitismo plantea también la cuestión evolutiva de

si los ectoparásitos pueden suponer un coste que provoque en el hospedador una

mayor inversión en funciones vitales o de reproducción (de

Lope et al. 1993; Richner y Tripet 1999; Horn et al. 2023). Delimitar los niveles de presión por

ectoparásitos que los hospedadores son capaces de compensar con su esfuerzo en

diferentes circunstancias, tanto ecológico-evolutivas (p. ej., clima,

disponibilidad de alimento) como individuales (p. ej., edad, condición física),

resulta un reto de futuro cuyos resultados serán muy relevantes para nuestra

comprensión de las interacciones hospedador-ectoparásito.

Además, otro de los aspectos evolutivos que no deberíamos

olvidar en las relaciones que mantienen parásitos y hospedadores sería valorar

los rasgos o características específicas del hospedador (p. ej., tamaño

corporal, abundancia, competencia). Estos factores son, y deberían ser, muy

importantes a la hora de valorar el sentido evolutivo entre hospedadores y

ectoparásitos, especialmente en un mundo con nuevas condiciones ambientales.

Por otro lado, la distribución geográfica de las enfermedades parasitarias causadas

por vectores artrópodos (garrapatas, pulgas, mosquitos, flebótomos y moscas

negras) está cambiando. Entre todas las variables que posiblemente tengan más

influencia sobre la distribución de estas enfermedades se encuentra el cambio

climático. En este sentido, cabe recordar que los artrópodos no son organismos

homeotérmicos (aquellos organismos que regulan la temperatura de su cuerpo a

pesar de los cambios externos en el ambiente), por lo que son especialmente

sensibles a los cambios ambientales. Por tanto, que hospedadores como aves,

lagartijas u otros vertebrados porten mayores o menores tasas de infestación

por ectoparásitos a lo largo de su ciclo de vida podría depender mucho de las

condiciones climáticas. Inviernos más cortos y con temperaturas más cálidas

pueden tener cierta influencia: las regiones del norte solían ser más frías

hace unas décadas, donde garrapatas y otros insectos podían reproducirse. Sin

embargo, como consecuencia del cambio climático y debido al aumento de las

temperaturas durante las últimas décadas, esto ha cambiado, obligando a los

ectoparásitos a llevar a cabo profundos cambios en su ciclo de vida (Møller 2010; Estrada-Peña

y Fernández-Ruiz 2020; Castaño-Vázquez y

Merino 2022; Merino et al. 2025).

Por tanto, bajo un entorno global cambiante y condicionado a

las acciones humanas, los ectoparásitos deberían ser objeto continuo de estudio

durante las próximas décadas, ya que de esta manera tendremos un mejor

conocimiento en aspectos destacados de su biología, comportamiento,

distribución geográfica o incluso su supervivencia y evolución. En este

sentido, los artículos que componen este monográfico aportan datos novedosos,

en hospedadores pobremente estudiados, que ayudarán a una mejor comprensión de

la distribución geográfica de los ectoparásitos y sus determinantes bióticos y

abióticos. Otros artículos del monográfico sintetizan el conocimiento existente

sobre aspectos evolutivos de los ectoparásitos que será de gran ayuda para

nuestra comprensión de las interacciones hospedador-ectoparásito en la

naturaleza.

Contribución de los autores

Jorge Garrido-Bautista: conceptualización, redacción

borrador inicial, edición, visualización. Francisco Castaño-Vázquez:

conceptualización, redacción borrador inicial, visualización. Santiago

Merino: conceptualización, redacción borrador inicial, visualización.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los autores declaran que no tienen conflictos de interés.

Agradecemos a la revista Ecosistemas por la

oportunidad de editar y coordinar este monográfico. Agradecemos especialmente a

todos los autores que han contribuido con valiosas aportaciones al monográfico

y a todos los revisores por su tiempo, esfuerzo y rigor a la hora de revisar

las contribuciones, quienes han ayudado a mejorar sustancialmente la calidad de

las mismas.

JGB tuvo dos contratos posdoctorales (Contrato Puente de la

UGR, Contrato Posdoc Junior del plan propio de la UCLM) durante la escritura

del trabajo. El trabajo de SM estuvo apoyado por el proyecto

PID2023-149436NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e

Innovación/Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033), y por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional: A Way of Making Europe.

Referencias

Agnew, P., Koella, J.C., Michalakis,

Y. 2000. Host life history responses to parasitism. Microbes

and Infection 2, 891-896. https://doi.org/10.1016/S1286-4579(00)00389-0

Albuquerque, R.L., Zani, P.A., Garland, T. 2023. Lower-level predictors and

behavioral correlates of maximal aerobic capacity and sprint speed among

individual lizards. Journal of Experimental Biology 226(5), jeb244676. https://doi.org/10.1242/jeb.244676

Arce, S.I., Garrido-Bautista, J., Cascão, C.G., Vilhena, I.S.C., Arjona,

J.M., Cabral, A.R., Marengo, F., et al. 2025a. Drivers and consequences of nest

ectoparasite pressure in tit nestlings. International Journal for

Parasitology: Parasites and Wildlife 27, 101075. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2025.101075

Arce, S.I., Saravia-Pietropaolo,

M.J., Corbalán, V., Lareschi, M. 2025b. Ácaros mesostigmátidos parásitos de

aves silvestres y de corral en Sudamérica: estado actual del conocimiento y

perspectivas a futuro. Ecosistemas 34(2), 2924. https://doi.org/10.7818/ECOS.2924

Badás, E.P. 2025. Efectos del

ectoparasitismo en la senescencia a través del acortamiento de los telómeros:

estado del arte, metodologías y perspectivas de futuro en poblaciones de aves

silvestres. Ecosistemas 34(2), 2968. https://doi.org/10.7818/ECOS.2968

Boonekamp, J.J., Mulder, G.A.,

Salomons, H.M., Dijkstra, C., Verhulst, S. 2014. Nestling

telomere shortening, but not telomere length, reflects developmental stress and

predicts survival in wild birds. Proceedings of the

Royal Society B: Biological Sciences 281(1785). https://doi.org/10.1098/rspb.2013.3287

Bustillo-de la Rosa, D.,

Sánchez-Sánchez, M., Fernández-De-Mera, I.G., Höfle, Ú., Barrero, A.,

Gómez-Catasús, J., Reverter, M., et al. 2025. Prevalencia de infestación por

garrapatas y probabilidad de infección por malaria aviar en aves simpátricas

esteparias en España. Ecosistemas 34(2), 2891. https://doi.org/10.7818/ECOS.2891

Caminade, C., Turner, J.,

Metelmann, S., Hesson, J.C., Blagrove, M.S., Solomon, T., Morse, A.P., et al.

2017. Global risk model for vector-borne transmission of Zika

virus reveals the role of El Niño 2015. Proceedings of the National Academy

of Sciences of United States of America 114(1), 119-124. https://doi.org/10.1073/pnas.1614303114

Caminade, C., McIntyre, K.M., Jones, A.E. 2019. Impact of recent and future

climate change on vector-borne diseases. Annals of the New York Academy of

Sciences 1436(1), 157-173. https://doi.org/10.1111/nyas.13950

Castaño-Vázquez, F.,

Merino, S. 2022. Differential effects of environmental

climatic variables on parasite abundances in blue tit nests during a decade. Integrative

Zoology 17, 511-529. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12625

Christe, P., Møller, A.P., de Lope, F. 1998. Immunocompetence and nestling

survival in the house martin: the tasty chick hypothesis. Oikos 83:

175-179. https://doi.org/10.2307/3546559

Clayton, D.H., Bush, S.E., Johnson, K.P. 2015. Coevolution of life on

hosts: integrating ecology and history. University

of Chicago Press, EE.UU. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226302300.001.0001

de la Fuente, J., Estrada-Peña,

A., Rafael, M., Almazán, C., Bermúdez, S., Abdelbaset, A.E., Kasaija, P.D., et

al. 2023. Perception of ticks and tick-borne diseases

worldwide. Pathogens 12(10), 1258. https://doi.org/10.3390/pathogens12101258

de Lope, F., González, G., Pérez,

J.J., Møller, A.P. 1993. Increased detrimental effects of

ectoparasites on their bird hosts during adverse environmental conditions. Oecologia

95(2), 234-240. https://doi.org/10.1007/BF00323495

Doña, J., Jovani, R. 2025.

Muestreo, herramientas moleculares y experimentación para el estudio de los

ácaros de las plumas y piojos de las aves. Ecosistemas 34(2), 3017. https://doi.org/10.7818/ECOS.3017

Drechsler, R.M., Belliure, J.,

Megía-Palma, R. 2021. Phenological and intrinsic predictors of

mite and haemacoccidian infection dynamics in a Mediterranean community of

lizards. Parasitology 148(11), 1328-1338. https://doi.org/10.1017/S0031182021000858

Eriksson, A., Filion, A., Labruna, M.B., Muñoz-Leal, S., Poulin, R.,

Fischer, E., Graciolli, G. 2023. Effects of forest loss and fragmentation on

bat-ectoparasite interactions. Parasitology Research 122,

1391-1402. https://doi.org/10.1007/s00436-023-07839-x

Estrada-Peña, A.,

Fernández-Ruiz, N. 2020. A retrospective assessment of

temperature trends in Northern Europe reveals a deep impact on the life cycle

of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae). Pathogens 9(5), 345. https://doi.org/10.3390/pathogens9050345

Estrada-Peña, A., Venzal, J.M., Sanchez, A.C. 2013. The

role of habitat fragmentation on the evolutionary history of tick-borne

pathogens. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 3, 27. https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00029

Ewald, P.W. 1994. Evolution of infectious disease. Oxford University

Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195060584.001.0001

Forbes,

M.R.L., Baker, R.L. 1991. Condition and fecundity

of the damselfly, Enallagma erbium (Hagen): the importance of

ectoparasites. Oecologia 86: 335-341. https://doi.org/10.1007/BF00317598

Garrido-Bautista, J. 2025.

Patrones de agregación en ectoparásitos: revisando la hipótesis del pollo

sabroso. Ecosistemas 34(2), 2997. https://doi.org/10.7818/ECOS.2997

Garrido-Bautista, J.,

Soria, A., Trenzado, C.E., Pérez-Jiménez, A., Pintus, E., Ros-Santaella, J.L.,

Bernardo, N., et al. 2022. Within-brood body size and

immunological differences in blue tit (Cyanistes caeruleus) nestlings

relative to ectoparasitism. Avian Research 13, 100038. https://doi.org/10.1016/j.avrs.2022.100038

Garrido-Bautista, J.,

Moreno-Rueda, G., Zamora-Camacho, F.J., Comas, M., Laghzaoui, E.-M., Carretero,

M.A., Rocha, A.D., et al. 2025. Geographic variation in tick

parasitism and impact on immune physiology of the lizard Psammodromus

algirus across its distribution range. Ecosistemas 34(2),

2931.

Gray, J.S., Dautel, H., Estrada-Peña,

A., Kahl, O., Lindgren, E. 2009. Effects of climate change on

ticks and tick-borne diseases in Europe. Interdisciplinary Perspectives on

Infectious Diseases 2009, 593232. https://doi.org/10.1155/2009/593232

Heeb, P., Werner, I., Mateman, A.C., Kölliker, M., Brinkhof, M.W.G.,

Lessells, C.M., Richner, H. 1999. Ectoparasite infestation and sex-biased local

recruitment of hosts. Nature 400, 63-65. https://doi.org/10.1038/21881

Hernández-Rojas, C.,

Olmeda, Á.S., Valcárcel, F., Sánchez, M., Fitze, P.S., Reguera, S.,

Moreno-Rueda, G., et al. 2025. Contribución de los lacértidos a la distribución

de las garrapatas en la península ibérica. Ecosistemas 34(2), 2922. https://doi.org/10.7818/ECOS.2922

Hoogstraal,

H., Aeschlimann, A. 1982. Tick-host specificity. Bulletin

de la Société Entomologique Suisse 55, 5-32.

Horn, C.J., Liang, C., Luong, L.T. 2023. Parasite

preferences for large host body size can drive overdispersion in a fly-mite

association. International Journal for Parasitology 53(7), 327-332. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2023.03.003

Kuris, A.M., Hechinger, R.F., Shaw, J.C., Whitney, K.L., Aguirre-Macedo,

L., Boch, C.A., Dobson, A.P., et al. 2008 Ecosystem energetic implications of

parasite and free-living biomass in three estuaries. Nature

454(7203):515-8. doi: https://doi.org/10.1038/nature06970

Labrador, M. del M., Serrano, D.,

Doña, J., Aguilera, E., Arroyo, J.L., Atiénzar, F., Barba, E., et al. 2024. Host space, not energy or symbiont size, constrains feather mite

abundance across passerine bird species. Journal of Animal Ecology

93(4), 393-405. https://doi.org/10.1111/1365-2656.14032

Lanser, D.M., Vredevoe, L.K., Kolluru, G.R. 2021. Tick parasitism impairs

contest behavior in the western fence lizard (Sceloporus occidentalis). Behavioral

Ecology and Sociobiology 75(2), 40. https://doi.org/10.1007/s00265-021-02980-y

Lemaître,

J.F., Gaillard, J.M. 2017. Reproductive senescence:

new perspectives in the wild. Biological Reviews 92(4),

2182-2199. https://doi.org/10.1111/brv.12328

Megía-Palma, R., Mediavilla,

C., Reguera, S., Barrientos, R. 2025. Fenología de la reproducción y exposición

a ácaros hematófagos en dos lacértidos mediterráneos. Ecosistemas 34(2),

2771. https://doi.org/10.7818/ECOS.2773

Merino, M., García-del Río, M.,

Castaño-Vázquez, F., Merino, S. 2025. A long-term study on the

impact of climatic variables on two common nest-dwelling ectoparasites of the

Eurasian blue tit (Cyanistes caeruleus). Integrative Zoology 20,

224-235. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12834

Merino, S.,

Potti, J. 1995. Mites and blowflies decrease growth

and survival in nestling pied flycatchers. Oikos 73, 95-103. https://doi.org/10.2307/3545730

Merino, S., Potti, J. 1998. Growth, nutrition and blowfly parasitism in

nestling pied flycatchers. Canadian Journal of Zoology 76, 936-941. https://doi.org/10.1139/z98-013

Møller, A.P. 1990. Effects of parasitism by a haematophagous mite on

reproduction in the barn swallow. Ecology 71(6), 2345-2357. https://doi.org/10.2307/1938645

Møller, A.P. 2010. Host-parasites interactions and vectors in the barn

swallow in relation to climate change. Global Change Biology

16(4), 1158-1170. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02035.x

Nogueira, B.C.F., da Silva Soares

E., Ortega Orozco, A.M., Abreu da Fonseca, L., Kanadani Campos, A. 2023. Evidence that ectoparasites influence the hematological parameters

of the host: a systematic review. Animal Health Research Reviews 24(1),

28-39. https://doi.org/10.1017/S1466252323000051

Nordling, D., Andersson, M., Zohari, S., Lars, G. 1998. Reproductive effort

reduces specific immune response and parasite resistance. Proceedings of the

Royal Society of London B: Biological Sciences 265(1403), 1291-1298. https://doi.org/10.1098/rspb.1998.0432

Norris, K., Anwar, M., Read, A.F. 1994. Reproductive effort influences the

prevalence of haematozoan parasites in great tits. Journal of Animal Ecology

63(3), 601-610. https://doi.org/10.2307/5226

Ogden, N.H., Lindsay, L.R., Hanincová, K., Barker, I.K., Bigras-Poulin,

M., Charron, D.F., Heagy, A., et al. 2008. Role of migratory birds in

introduction and range expansion of Ixodes scapularis ticks and of Borrelia

burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Canada. Applied and

Environmental Microbiology 74(6), 1780-1790. https://doi.org/10.1128/AEM.01982-07

Perrin, N., Christe, P., Richner, H. 1996. On host life-history response

to parasitism. Oikos 72(2), 317-320. https://doi.org/10.2307/3546256

Pfaffl, M., Petney, T., Elgas, M.,

Skuballa, J., Taraschewski, H. 2009. Tick-induced blood loss

leads to regenerative anaemia in the European hedgehog (Erinaceus europaeus).

Parasitology 136(4), 443-452. https://doi.org/10.1017/S0031182009005514

Polak, M.,

Starmer, W.T. 1998. Parasite-induced risk of

mortality elevates reproductive effort in male Drosophila. Proceedings

of the Royal Society of London B: Biological Sciences 265, 2197-2201. https://doi.org/10.1098/rspb.1998.0559

Poulin, R.,

Morand, S. 2000. The diversity of parasites. Quarterly

Review of Biology 75(3), 277-293. https://doi.org/10.1086/393500

Price, P.W. 1980. Evolutionary biology of parasites. Princeton

University Press.

Richner, H.,

Tripet, F. 1999. Ectoparasitism and the trade-off

between current and future reproduction. Oikos 86(3), 535-538. https://doi.org/10.2307/3546657

Schmid-Hempel, P. 2011. Evolutionary parasitology. The integrated study of

infections, immunology, ecology, and genetics. Oxford University Press.

Oxford, UK.

Szentiványi, T., Szabadi, K.L., Görföl, T., Estók, P., Kemenesi, G. 2024. Bats

and ectoparasites: exploring a hidden link in zoonotic disease transmission. Trends

in Parasitology 40(12), 1115-1123. https://doi.org/10.1016/j.pt.2024.10.010

Thomas, F., Guégan, J.-F., Michalakis, Y., Renaud, F. 2000. Parasites and

host life-history traits: implications for community ecology and species

co-existence. International Journal for Parasitology 30, 669-674. https://doi.org/10.1016/S0020-7519(00)00040-0

van der Weijden, W.J., Marcelis, R.A.L., Reinhold, W. 2007. Invasions of

vector-borne diseases driven by transportation and climate change. En: Takken,

W., Knols, B.G.J. (Eds.), Emerging pests and vector-borne diseases in Europe,

pp. 439-463. Wageningen Academic, Germany. https://doi.org/10.3920/9789086866267_026

Veiga, J., De Oña, P., Salazar, B., Valera, F. 2019. Defining host range: host-parasite compatibility during the

non-infective phase of the parasite also matters. Parasitology 146(2),

234-240. https://doi.org/10.1017/S0031182018001233

Wang, X., Shang, M.,

Wang, Z., Ji, H., Wang, Z., Mo, G., Liu, Q. 2024. Effects of individual

characteristics and seasonality and their interaction on ectoparasite load of

Daurian ground squirrels in Inner Mongolia, China. International Journal for

Parasitology: Parasites and Wildlife 25, 101014. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2024.101014

Whittemore, K., Vera, E.,

Martínez-Nevado, E., Sanpera, C., Blasco, M.A. 2019. Telomere

shortening rate predicts species life span. Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America 116(30), 15122-15127. https://doi.org/10.1073/pnas.1902452116

Wild, K.H.,

Gienger, C.M. 2024. Tick-tock, racing the clock:

parasitism is associated with decreased sprint performance in the Eastern fence

lizard. Biological Journal of the Linnean Society 143, blae009. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blae009

World

Health Organization 2017. Global vector control

response 2017-2030. World Health Organization. Geneva, Switzerland.

![]() , Francisco

Castaño-Vázquez3

, Francisco

Castaño-Vázquez3 ![]() , Santiago Merino3

, Santiago Merino3 ![]()