"Ahora que hemos comprobado con tristeza la impermanencia

del conocimiento ecológico y que tenemos que reconstruirlo porque el mundo ha

pasado a ser otro, hagámoslo bien, empecemos otra vez por el principio"

–Carlos M. Herrera (18 de marzo de 2025). Última frase del

discurso de investidura como Doctor Honoris Causa. Universidad de Jaén, Jaén,

España.

Introducción

Los ectosimbiontes permanentes de las aves ofrecen un

experimento natural idóneo para abordar numerosas cuestiones en ecología y

evolución, de forma análoga al de los clásicos sistemas insulares (Darwin 1859; MacArthur y

Wilson 1967; Koop et al. 2014; Lapoint y Whiteman 2021). Esto se debe,

fundamentalmente, a sus singulares modos de vida: completan su ciclo de vida

íntegramente sobre el hospedador y presentan mecanismos de transmisión

relativamente simples: transmisión vertical (anual, de adultos a pollos) y

horizontal (mediante contactos intra e interespecíficos). En este contexto, los

piojos de las aves se han consolidado como un sistema modelo en estudios de

coevolución, particularmente a escala macroevolutiva (Clayton

et al. 2015). Gracias a su estudio, se han caracterizado patrones generales

de codiversificación así como los factores clave que modulan estas

interacciones (Johnson y Clayton 2004; Sweet y Johnson 2018). De manera similar, otro

grupo de interés son los ácaros de las plumas, que ofrecen un sistema

comparable al de los piojos (Jovani 2003) y que se han

establecido como un modelo en el estudio de la naturaleza de las relaciones

hospedador-simbionte (Jovani et al. 2017; Doña et al. 2019a; Labrador et

al. 2024).

La diversidad de ectosimbiontes de las aves es notable. En

el caso de los ácaros, pueden distinguirse varios grupos en función de su

localización en el ave y adaptación al microhábitat: desde los que ocupan el

cuerpo (Astigmata: Analgidae), las cavidades nasales (Mesostigmata:

Rhynonyssideae) o el raquis de las plumas (Trombidiformes: Syringophilidae),

hasta los denominados ácaros de las plumas (Astigmata: Analgoidea y

Pterolichoidea), grupo en el que se centra este trabajo (Fig.

1; Dabert y Mironov 1999; Proctor 2003). Por otro lado, los piojos de las aves (Fig. 2) se dividen en dos clados principales: los

Ischnocera (Phthiraptera: Ischnocera, principalmente plumícolas) y los

Amblycera (Phthiraptera: Amblycera, mayoritariamente hematófagos; de Moya et al. 2019; Johnson et

al. 2022). Dentro de los Ischnocera, además, se reconocen distintos

morfotipos (piojos del ala, de la cabeza, del cuerpo y generalistas) que

reflejan la especialización en nichos ecológicos específicos del hospedador (Kolenčík et al. 2024).

En las últimas décadas, los

avances en metodologías experimentales, ecología molecular y genómica han

supuesto un gran avance para el estudio de estas interacciones. Técnicas como

el DNA Barcoding y el DNA metabarcoding han contribuido a

catalogar la diversidad (Doña et al. 2015a), así como

a entender dinámicas de dispersión complejas en los ácaros de las plumas (Doña et al. 2019b). Asimismo, los análisis genómicos y

filogenómicos han esclarecido el origen de los linajes actuales (Johnson et al. 2022) y han revelado los factores

principales que controlan aspectos poblacionales centrales de los piojos de las

aves (Doña y Johnson 2023). No obstante,

persisten carencias notables en la estandarización de protocolos de muestreo y

metodologías moleculares, lo que limita el poder comparativo entre estudios y

dificulta el avance experimental. Esta revisión se propone, en parte,

sistematizar los avances recientes en estas áreas (muestreo, metodologías

moleculares y experimentación), con el fin de avanzar hacia un marco

metodológico más unificado que estimule y ayude a futuras investigaciones sobre

la biología, ecología y evolución de estos ectosimbiontes.

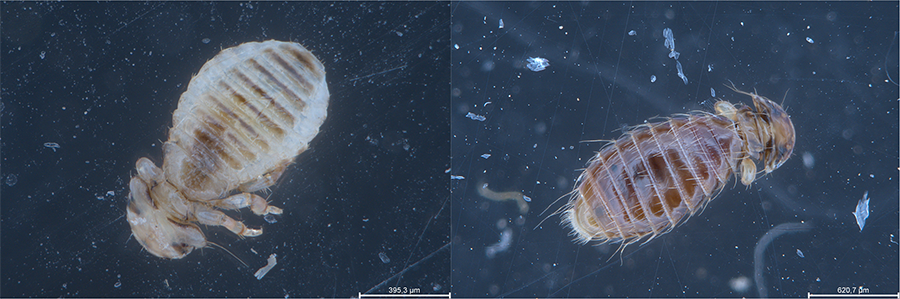

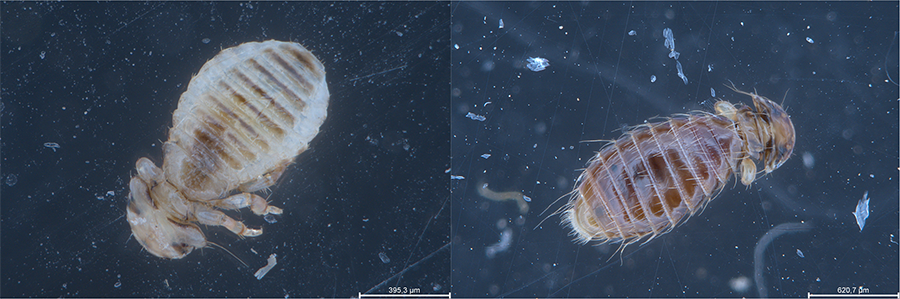

Figura 1. Ácaros de las plumas en la parte

ventral de las plumas del ala (A). Toma de muestras con una aguja bajo

la lupa binocular (B). Uso de guantes, hisopos desechables y mascarilla

para estudios que requieran minimizar al máximo la contaminación de las

muestras (C). Tubo de rosca para garantizar que no se evapore el alcohol

(D).

Figure 1. Feather mites on the ventral side of wing feathers (A). Sample collection using a needle

under a stereomicroscope (B). Use of disposable gloves, swabs, and a face mask for studies that require minimizing sample contamination (C. Screw-cap tube to prevent alcohol evaporation (D).

Figura 2. Vista dorsal de piojos hematófagos

(Amblycera: Menoponidae; Izquierda: ninfa, Derecha: Adulto) colectados en un

pollo de urraca (Pica pica). Crédito: Pedro J. Sandoval Cortés,

Departamento de Zoología, Universidad de Granada.

Figure 2. Dorsal

view of blood-feeding lice (Amblycera: Menoponidae; left: nymph, right: adult)

collected from a magpie chick (Pica pica). Credit: Pedro J. Sandoval

Cortés, Department of Zoology, University of Granada.

Metodologías de muestreo

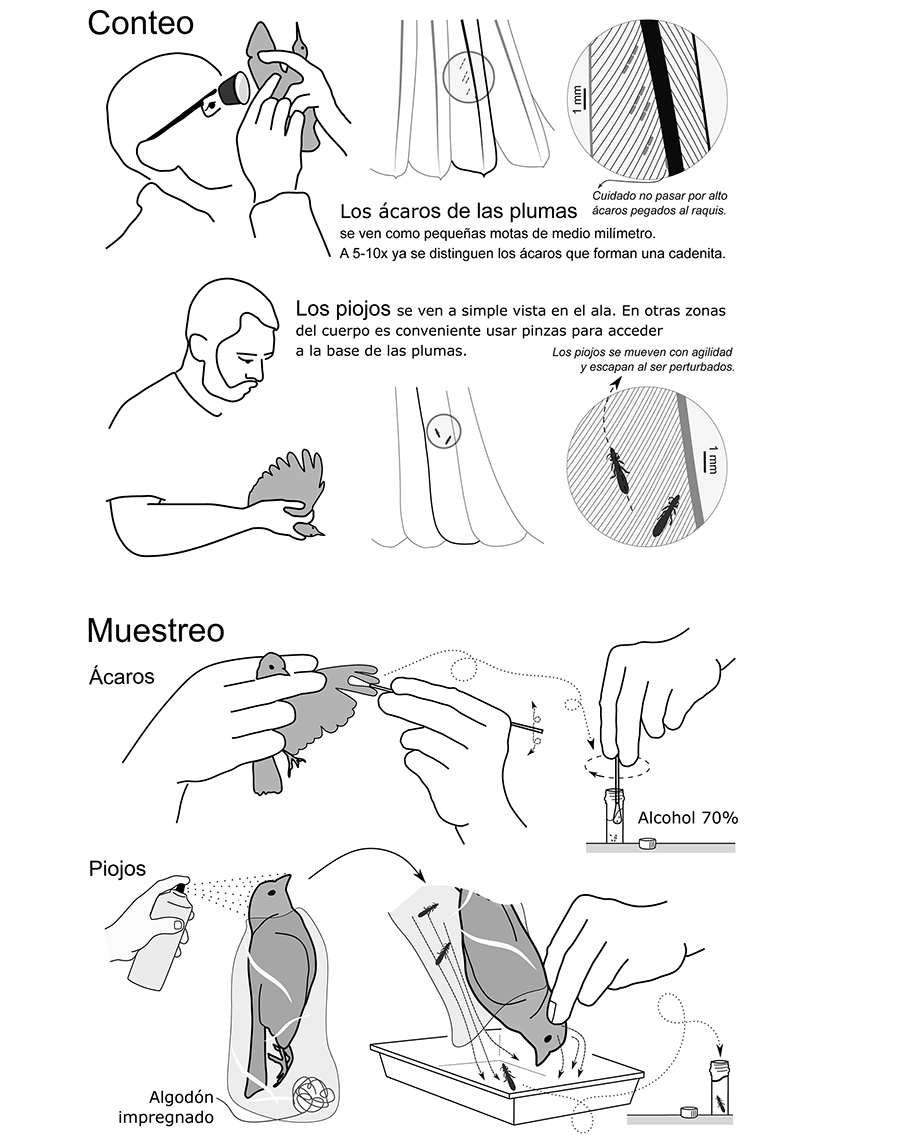

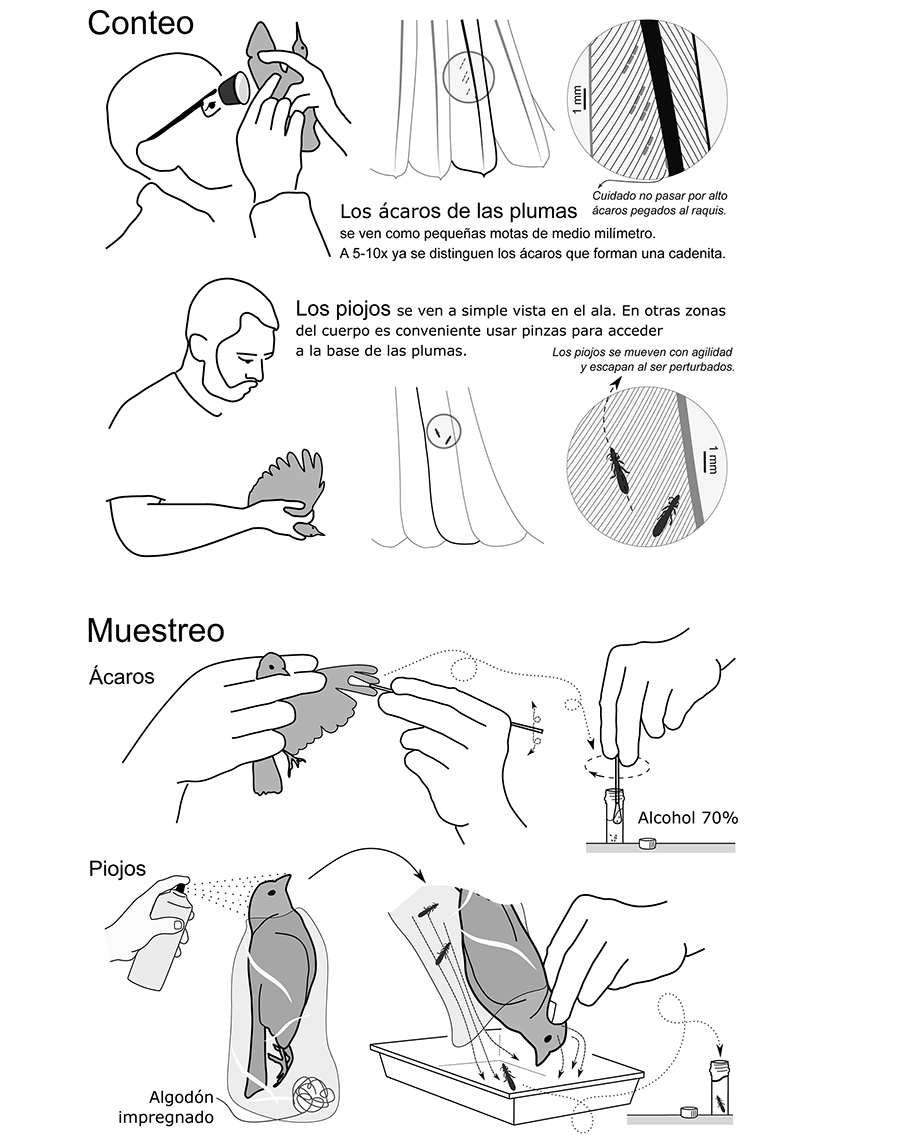

La Figura 3 presenta de

forma muy esquemática los pasos más recomendados para el conteo y la colecta de

ácaros y piojos. A continuación, se describen con más detalle cada una de estas

metodologías y otras consideraciones adicionales.

Muestreo de ácaros de las plumas

Conteos

Los ácaros que habitan en las plumas de vuelo de las aves se

pueden contar poniendo las alas o la cola a contraluz (Fig.

1). En general, la luz

natural indirecta ofrece mejores resultados que la luz artificial que suele dar

peor resultado. En caso de utilizar luz artificial, puede mejorarse la

visibilidad colocando un papel o plástico translúcido entre el foco de luz y el

ala o la cola del ave. Observando la pluma a contraluz desde la parte dorsal

(lo que permite visualizar los ácaros tanto en la cara dorsal como la ventral

de las plumas), los ácaros se ven como pequeñas “motas de polvo” de alrededor

de medio milímetro de longitud. Es frecuente que se dispongan en forma de

cadenas a lo largo de las barbas de la parte ventral de la pluma (Fig. 1). Algunos géneros como Trouessartia se

han adaptado a vivir en la parte dorsal de las plumas (Dabert y Mironov 1999; Mestre

et al. 2011; Fernández-González et al.

2015); estos ácaros son algo más grandes y pueden contarse a contraluz como

el resto de ácaros o directamente observando la pluma dorsalmente, con la luz

incidiendo desde arriba sobre el ala.

Los ácaros pueden llegarse a contar a simple vista, aunque

es recomendable usar lupas de 5 a 10 aumentos, que permanezcan sujetas con la

mano o montadas en gafas o viseras. Otra opción es disponer el ala del ave bajo

una lupa binocular (óptica o digital; Fig. 1).

Este enfoque resulta especialmente útil en estudios que requieran alta

precisión en los conteos, ya que permite hacer fotografías o vídeos para

realizar los conteos posteriormente.

Se debe prestar especial atención a dos posiciones de los

ácaros que los hacen especialmente difíciles de localizar. Por un lado, muchos

ácaros se disponen adheridos al raquis de la pluma. Por otro, las plumas

cobertoras del ala también pueden albergar ácaros (tanto ventral como

dorsalmente) pertenecientes a las mismas especies que se encuentran en las

plumas de vuelo. Se ha sugerido que no merece la pena el esfuerzo de contar

ácaros en las cobertoras de aves paseriformes, alegando que es necesario arrancar

las plumas y que estas casi nunca tienen ácaros (Behnke

et al. 1999). Nuestra experiencia indica que, si bien estas plumas

frecuentemente están libres de ácaros, a veces pueden estar completamente

infestadas, incluso en individuos con pocos ácaros en las plumas de vuelo (ver

más abajo). Además, aunque el conteo en cobertoras es más complejo por la

interferencia con otras plumas (primarias, secundarias o infracobertoras), es

posible contar los ácaros en las cobertoras alares sin necesidad de extraer

ninguna pluma; basta con extender adecuadamente el ala y realizar el conteo.

La decisión sobre dónde (por

ejemplo, sólo en las plumas de vuelo del ala) y cómo (conteo total por pluma, o

por secciones de pluma) hacer los conteos depende de los objetivos específicos

del estudio. De todas formas, se deben tener en cuenta algunas consideraciones

generales importantes. La distribución de los ácaros en las alas y cola de las

aves no es aleatoria. Un estudio realizado en 49 currucas capirotadas (Sylvia

atricapilla) muestreadas en dos días en una misma localidad (Jovani y Serrano 2004) mostró que, aunque la

distribución de los ácaros a lo largo del ala variaba notablemente entre

individuos, esta era extremadamente simétrica entre ambas alas de una misma

ave. En cada ave, se contaron los ácaros de cada pluma primaria, secundaria y

terciaria de las dos alas. Se vio que la distribución a lo largo del ala

difería mucho entre aves, pero que era extremadamente simétrica entre las dos

alas de una misma ave. Además, aunque el número total de ácaros variaba mucho

entre individuos, era muy similar entre las dos alas de un mismo individuo. De

esto podemos extraer varias enseñanzas. Si el objetivo es cuantificar el número

total de ácaros que tiene un ave en sus alas, podría ser suficiente contar solo

una de ellas. En cambio, si solo se cuentan los ácaros de solo unas pocas

plumas, estos datos pueden no ser comparables ni siquiera entre individuos de

la misma especie de ave, debido a la alta variabilidad en su distribución.

Aunque en algunas especies de aves la distribución de ácaros puede ser más consistente

entre individuos, esto deber ser demostrado antes de hacer un estudio. En

cualquier caso, para las comparaciones entre especies, no es recomendable

contar ácaros solo en unas pocas plumas. Además, múltiples factores pueden

influir y modificar la distribución de los ácaros a lo largo del tiempo. Por

ejemplo, se ha observado que la temperatura exterior afecta a la distribución a

lo largo del ala (Dubinin 1951; Wiles

et al. 2000), y se sospecha que la humedad también tiene un efecto (Dubinin 1951; McClure 1989).

Por lo tanto, es fundamental realizar un muestreo lo más completo posible para

evitar atribuir diferencias estacionales en la abundancia de ácaros a cambios

reales en el tamaño poblacional, cuando podrían deberse a una redistribución de

los ácaros hacia zonas más visibles del ala en determinadas épocas del año.

Figura 3. Diagrama simplificado de conteo

(arriba) y colecta (abajo) de ácaros y piojos de las plumas.

Figura 3. Simplified

diagram of counting (top) and sampling (bottom) of feather mites and lice.

Otra consideración a tener en cuenta es que las especies de

ave difieren considerablemente en la abundancia de ácaros que albergan.

Algunas, como el mosquitero común (Phylloscopus collybita) rara vez

tienen más de diez ácaros, mientras que otras como la alondra ricotí (Chersophilus

duponti) pueden tener cientos o incluso más de mil ácaros en un solo ala (Díaz-Real et al. 2014). Esto implica que el conteo

individual de todos los ácaros de un ave no siempre es la opción más práctica.

Dependiendo de las preguntas del estudio, la abundancia esperada de ácaros en

la especie, las consideraciones logísticas del estudio y del tipo de análisis

estadístico que se pretenda aplicar, se pueden utilizar métodos alternativos de

conteo. Una opción es utilizar métodos semicuantitativos, como el desarrollado

por Behnke et al. (1999), especialmente útil en

estudios intraespecíficos, aunque es necesario validarlo previamente

comparándolo con conteos más precisos. Otra aproximación es realizar los

conteos a partir de fotografías. Aunque el pequeño tamaño de los ácaros, la

curvatura de las alas y el solapamiento de las plumas, incluso en un ala

extendida, dificultan capturar toda su distribución en una sola imagen, se

pueden realizar múltiples fotografías de una misma ala o cola para conseguir un

registro más completo. Con fotografías de buena calidad, no solo es posible

contar los ácaros, sino también digitalizar su posición e incluso identificar

su edad y sexo. Por ejemplo, Labrador et al. (2022),

mediante fotografías tomadas en diferentes momentos de la noche de las mismas

aves, pudieron registrar los movimientos de los ácaros según edades calculando

la posición de cada ácaro a la punta de la pluma. Otra manera sería realizar

fotos o video a través de una lupa binocular o un microscopio digital.

Colecta

Una manera muy sencilla, rápida y recomendable de muestrear

los ácaros de las plumas consiste en usar un hisopo humedecido con etanol

absoluto, cogido directamente del mismo microtubo en el que se conservarán los

ácaros (Fig. 1). Es recomendable usar microtubos

con cierre hermético como los microtubos con tapón de rosca y junta tórica (Fig. 1) para evitar la evaporación del etanol. Es

importante usar un hisopo nuevo para cada ave con el fin de prevenir

contaminaciones cruzadas. El procedimiento puede verse en el video titulado

“Como muestrear ácaros de las plumas” (https://youtu.be/UioLTVsYmtw?

feature=shared; https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29245592).

No se ha observado que los ácaros se desprendan del ave al ser guardada en las

bolsas de ropa (talegas) comúnmente usadas durante el anillamiento científico

de aves (Fernández-González et al. 2013).

Sin embargo, si el estudio lo requiere, se pueden usar bolsas de papel

desechables (o sobres de tamaño apropiado) así como guantes de látex, para

reducir al máximo posibles transferencias de ácaros entre aves (Doña et al. 2019b).

El uso de una lupa binocular es también una opción muy útil

para aplicaciones especiales. Esta técnica puede ser recomendable para estudios

donde se pretende estudiar las características de los ácaros dependiendo de su

posición en la pluma, o si se requiere de un muestreo concreto de ciertos

grupos de edad o sexo. Por ejemplo, para identificar especies, los ácaros

machos (adultos) son más fáciles de identificar y suelen ser la clase de

edad/sexo más escasa. Bajo la lupa, localizar los machos es relativamente

sencillo, así como muestrearlos con la ayuda de una aguja de acero, donde los

ácaros se adhieren fácilmente solo con tocarlos ligeramente (Fig.

1). Es importante desechar la aguja después de muestrear cada ave o, si

no se puede, revisarla minuciosamente bajo la lupa antes de reutilizarla. Dubinin (1951; p.327) recomienda humedecer la aguja con

agua para facilitar la adherencia de los ácaros.

Muestreo de piojos

Muestrear piojos de aves es una tarea laboriosa, que incluye

técnicas específicas para su captura, identificación y cuantificación. El

método a emplear varía dependiendo de si el ave está viva o muerta, del tipo de

piojo (por ejemplo, si habita en las alas o el cuerpo) y de los objetivos y

necesidades del estudio (ya sea realizar conteos, análisis moleculares o cría

en cautividad). Se han desarrollado y evaluado diferentes métodos, entre los

que destacan:

Conteos

Este procedimiento requiere del uso de ambas manos: una para

sujetar al ave (de espaldas) y otra para manipular las plumas, las cuales

pueden moverse con pinzas o soplando. Es importante considerar que los piojos

son bastante móviles y que el ave puede moverlos al utilizar las patas (por

esto, algunos autores recomiendan inmovilizar las patas del ave con una cinta

de velcro). A diferencia de los ácaros, algunos piojos pueden quedarse en la

bolsa donde se guardó el ave, o incluso transferirse a las manos del

investigador, por lo que se recomienda usar guantes de látex blancos y bolsas

de papel de un solo uso para evitar contaminaciones cruzadas y facilitar su

localización.

El método más utilizado y recomendado es el conteo

estructurado siguiendo una secuencia y tiempos definidos para garantizar

consistencia y comparabilidad (Clayton 1991; Clayton y Drown 2001). El examen, que duraría un

total de 3 minutos, se realiza en cinco pasos: (1) zonas ventrales de las

plumas primarias y secundarias de las alas (1 minuto), (2) zona ventral de las

plumas de la cola (30 segundos), (3) región abdominal cercana a la quilla (30

segundos), (4) parte dorsal (30 segundos) y (5) rabadilla (30 segundos).

Existen también métodos más simples, como el propuesto por Hunter y Colwell (1994), que consiste en contar

los piojos de una única zona del cuerpo, como la cabeza. Aunque práctico, puede

pasar por alto especies que no habitan esa región del ave. Sin embargo, podría

ser útil cuando la especie de piojo objetivo se encuentra exclusivamente en un

área específica del ave, como en el caso de Columbicola passerinae, que

se ubica casi exclusivamente en la cabeza de sus hospedadores. En algunos

estudios, se han usado aproximaciones categóricas, donde se asignan

puntuaciones visuales a distintas regiones del ave (por ejemplo: 1 = bajo; 2 =

moderado; 3 = alto; 4 = muy alto). Luego se suman los valores para obtener una

estimación semicuantitativa de la abundancia (Booth et

al. 1993).

Una consideración generalizada es que los conteos visuales

de piojos son más fiables (i.e. ofrecen una medida más cercana a la abundancia

total de piojos del ave) en los piojos del cuerpo que en los de las alas (Clayton y Drown 2001). Otro aspecto para tener en

cuenta es la muda: en aves que están mudando las estimaciones de abundancias

tienden a subestimarse (Moyer et al. 2002a). El tipo

y densidad del plumaje también influye en la precisión de los conteos. Por

ejemplo, en palomas bravías (Columba livia), un examen de 3 minutos

permitió contabilizar el 12% del total de piojos recuperados posteriormente. En

cambio, en vencejos comunes (Apus apus), con un plumaje menos denso y

piojos relativamente más grandes, se contabilizó una media del 82% (Walther y Clayton 1997). En el caso del

estornino pinto (Sturnus vulgaris), la única especie de paseriforme

donde se ha evaluado la eficacia de los conteos, estos capturaron el 14% del

total de piojos, pero representaron el 68% de la variación entre individuos.

Por tanto, puede considerarse un buen método para estimar abundancias (Koop y Clayton 2013). La estacionalidad también

influye en la abundancia de piojos: las poblaciones suelen ser más grandes

justo antes de la reproducción de las aves (Galloway

y Lamb 2021). Sin embargo, factores abióticos como la humedad pueden tener

un efecto aún mayor. En zonas áridas, por ejemplo, las poblaciones de piojos

tienden a ser más pequeñas y la prevalencia más baja (Moyer

et al. 2002b).

También puede considerarse la presencia de los huevos de los

piojos como un indicador indirecto de abundancia. Estos suelen encontrarse en

zonas del cuerpo que el ave no alcanza con el pico, como en las infracobertoras

(Nelson y Murray 1971). No obstante, su uso

como proxy de la abundancia tiene limitaciones (Lee y Clayton 1995). En algunos casos, se

encuentran numerosos huevos eclosionados (aplanados y sin opérculo) sin

presencia de piojos vivos, que podrían haber muerto o emigrado hace tiempo (Clayton y Walther 1997).

Una estrategia recomendable que seguir, por tanto, sería

realizar pruebas piloto en la especie de ave y piojo de interés, a lo largo de

diferentes estaciones. Esto permite familiarizarse con el sistema específico y

evaluar la relación entre los conteos visuales y el total de piojos, que puede

determinarse utilizando métodos más completos como las cámaras de acetato de

etilo (ver abajo).

Colecta

La opción más precisa para colectar piojos consiste en

examinar manualmente todas las plumas y extraer cada individuo uno a uno. Sin

embargo, este método rara vez se usa debido a que resulta extremadamente

laborioso. Por ejemplo, en palomas domésticas (Columba livia), este

proceso puede llevar entre 7 y 10 horas por ave (Clayton

y Drown 2001). Por ello, se han desarrollado técnicas más eficientes como

las cámaras de fumigación (Fig. 4) y el dust-ruffling

(espolvoreado con insecticida), que permiten una recolección más rápida y

efectiva. Estas son actualmente las metodologías más usadas:

Cámaras de fumigación o anestesia: Consiste en

exponer el cuerpo del ave a vapores que maten o anestesien a los piojos (y

otros ectosimbiontes del plumaje, como los ácaros) del plumaje (Walther y Clayton 1997; Visnak y Dumbacher 1999). Generalmente, se

utilizan recipientes de vidrio o plástico con una tapa modificada en la que la

parte central presenta una hendidura (diafragma de goma) que permite sacar la

cabeza del ave (Fowler y Cohen 1983). En la

base del recipiente se suele colocar papel de filtro en la base para facilitar

la recolección de los piojos al finalizar el proceso. Las cámaras de fumigación

son pesadas y menos portátiles, pero estables e ideales para aves grandes. Otra

opción consiste en usar bolsas de plástico con cierre hermético en lugar de

cámaras. Estas son más ligeras, fáciles de transportar y reducen el riesgo de

contaminación cruzada entre individuos. Sin embargo, generan más residuos y

requieren que el ave sea sostenida manualmente durante todo el proceso

(abrazando la bolsa para asegurar que un cierre lo más hermético posible). El

uso de bolsas opacas blancas facilita la localización de los piojos.

Un aspecto importante a considerar en la recolección

mediante fumigación es el agente químico utilizado. Los compuestos más usados

son el acetato de etilo, cloroformo, dióxido de carbono y, en mucha menor

medida, el éter (Visnak y Dumbacher 1999).

El dióxido de carbono es el más rápido en actuar (2 min aprox.) y no mata a los

piojos, pero necesita de cámaras de fumigación bien selladas (no se pueden usar

bolsas) y botellas de CO₂

(Clayton y Walther 1997; Visnak y Dumbacher 1999). El cloroformo es el

segundo más rápido, pero la inhalación de los vapores es tóxica tanto para el

investigador como para el ave, por lo que no es recomendable (Fowler 1984; Visnak y

Dumbacher 1999). Por último, el acetato de etilo, aunque su acción es algo

más lenta (5 min aprox.) y menos efectiva (33% del total de piojos colectados

vs. 76% usando cloroformo; Visnak y Dumbacher

1999), es seguro para el investigador y ave y es, por tanto, la opción más

usada, aunque es más inflamable que el cloroformo (Visnak y Dumbacher 1999). La forma más común

de usarlos, excepto para el CO₂,

consiste en impregnar una pequeña bola de algodón con el agente químico líquido

que se deposita inmediatamente en la cámara o bolsa (Fig.

4).

Un problema frecuente con las cámaras de fumigación es que

la cabeza del ave no queda expuesta a los vapores del agente químico, por lo

que los piojos de esta región suelen no recolectarse. Para solucionarlo, se

recomienda aplicar primero un agente químico en aerosol (como

Tetrametrina-butóxido de piperonilo) sobre la cabeza del ave. Después, al

terminar la exposición en la cámara, se debe realizar un ruffle

(sacudida o peinado controlado del plumaje) sobre la cámara o bolsa para

recoger también los piojos de la cabeza (se recomienda extender este suave

peinado de las plumas a toda el ave para recoger así también piojos que

pudieran haber quedado atrapados en otras zonas).

Dust-ruffling: En esta técnica se aplica polvo

insecticida (generalmente una piretrina junto con butóxido de piperonilo) sobre

el plumaje del ave durante unos 3-5 min. Después, se puede dejar al ave

descansar en una bolsa durante un periodo (p.ej., 10 min; Poiani

et al. 2000), o pasar directamente (porque el insecticida suele actuar

rápido) a sacudir suavemente las plumas y desalojar los piojos (durante una o

varias rondas) sobre una superficie colectora (generalmente una bandeja grande

con un fondo de papel o una bolsa) (Walther y

Clayton 1997). También puede usarse un aerosol insecticida en lugar del

polvo, lo cual puede llegar a ser incluso más efectivo, aunque se debe tener

precaución para no mojar el plumaje del ave (Clayton

y Walther 1997).

El dust-ruffling es una

técnica sencilla y efectiva, con un 25% más de piojos recolectados comparado

con las cámaras de fumigación, pero también presenta algunas limitaciones. Una

de ellas es que la mezcla de polvo insecticida y piojos puede dificultar la

colección de los especímenes. Otra es que esta técnica requiere de al menos dos

personas: una que sujete el ave y otra que aplique el polvo y recolecte los

piojos. Por último, factores ambientales como el viento pueden dificultar la

aplicación del polvo y la recolección. Por ejemplo, el viento suele desplazar a

los piojos fácilmente de las bandejas, aunque esto se puede minimizar usando

bolsas en lugar de bandejas. Independientemente del método elegido, al igual

que con los conteos, siempre es recomendable realizar pruebas piloto para

ajustar la técnica a la especie de ave y piojo de interés.

Figura 4. Cámara de fumigación (bolsa)

utilizada para colecta de piojos. Obsérvese la bola de algodón impregnada de

acetato de etilo. El ave se mantiene así durante aproximadamente 5 minutos.

Crédito: Stephany Virrueta Herrera, School of Environmental Sustainability,

Loyola University Chicago.

Figure 4. Fumigation

chamber (bag) used for louse collection. Note the cotton ball soaked in ethyl

acetate. The bird remains in this position for approximately 5 minutes. Credit:

Stephany Virrueta Herrera, School of Environmental Sustainability, Loyola

University Chicago.

Aproximaciones moleculares

Ácaros

Preservación y extracción de ADN

Los ácaros de las plumas generalmente se preservan en etanol

absoluto, aunque el etanol al 96% también ha demostrado ser efectivo para

muestras recientes (Doña et al. 2019b). La

conservación a temperaturas de -80°C no se ha probado con relación a la

cantidad y calidad del ADN. Las extracciones de ADN se han realizado a menudo

agrupando varios individuos (pooling) para maximizar la cantidad de ADN

extraído (Vízcaino et al. 2018; Matthews et al. 2023a), aunque algunos trabajos de DNA

barcoding y genética de poblaciones que utilizaron secuenciación Sanger han

usado como material de partida ácaros individuales (Dabert

et al. 2008; Fernández-González 2013; Doña et al. 2015b; Fernández-González

et al. 2018). A pesar de esto, es frecuente que las muestras no lleguen al

nivel mínimo recomendable para secuenciación masiva con Illumina (Doña et al. 2019b). Es posible secuenciar por debajo de

este umbral recomendado, pero los efectos del misstagging (secuencias de

unas muestras, generalmente muy abundantes, que aparecen en otras con un menor

número de secuencias) se maximizan en estos casos (Vízcaino

et al. 2018). Hasta la fecha, solo se conoce un caso de extracción de ADN

de un solo ácaro en un trabajo con el objetivo de generar un borrador de genoma

nuclear, que tuvo que complementarse con datos genómicos de muestras de varios

individuos (Matthews et al. 2023b). Hasta el

momento, ningún proyecto ha usado secuenciación de lecturas largas.

DNA barcoding

El DNA barcoding se ha consolidado como una

herramienta indispensable para documentar la biodiversidad de ácaros en las

plumas de las aves. Doña et al. (2015a) evaluaron la

efectividad de la identificación basada en el standard barcode (un

fragmento de unos 650 pb del gen mitocondrial COI), encontrando que, en la

mayoría de los casos, rondaba el 100%. En ese mismo trabajo, se encontró que el

umbral de diferenciación de 3.4% era el valor óptimo y que, el cálculo de este,

aunque sensible al número de especies del estudio, era estable a partir de un

número bajo de especies (i.e., no se encontraron cambios significativos en el

valor del umbral a partir de un número mayor de 10 especies).

Las publicaciones taxonómicas de descripción de nuevas

especies continúan siendo el área con mayor actividad dentro del campo y la

adición de la secuencia barcode en las descripciones es una práctica

común desde hace tiempo (Dabert et al. 2008; Mironov et al. 2015; Constantinescu

et al. 2018; Hernandes et al. 2018; Mironov et al. 2019; Han et al.

2021). Además, los datos de DNA barcoding se han usado en estudios

de genética de la especiación y de poblaciones (Dabert et

al. 2015; Doña et al. 2015b; Fernández-González et al. 2018). La mayoría

de los trabajos de DNA barcoding en ácaros de las plumas han usado

secuenciación Sanger, con primers específicos desarrollados por Jacek Dabert y

colaboradores (Dabert et al. 2008), diseñados para

amplificar regiones del gen COI de estos ácaros (con eficacia variable; Vízcaino et al. 2018). Estos primers siguen siendo los

más usados en la actualidad debido a su buen rendimiento. La secuenciación

Sanger es más económica y probablemente sigue siendo la mejor opción para

estudios con un número bajo de individuos, en los que no se pueda aprovechar al

máximo el multiplexado (i.e., < 300 muestras) que permite secuenciar

múltiples muestras simultáneamente en un carril (lane) de secuenciadores

de Illumina.

DNA metabarcoding

El DNA metabarcoding

usa secuenciación masiva para amplificar simultáneamente todas las secuencias

del gen COI presente en una muestra de ácaros de las plumas (Doña et al. 2019b). Generalmente esta técnica se ha usado a nivel de

individuo de ave, es decir, se realiza una extracción de ADN a partir de todos

los ácaros recolectados de un solo individuo de ave. En estos casos, el DNA

metabarcoding permite obtener todas las secuencias de COI (haplotipos) de

los ácaros presentes en la muestra.

Uno de los principales usos

de esta técnica ha sido el estudio de los ácaros “divagantes” o stragglers,

es decir, individuos de especies de ácaros que aparecen en hospedadores

inusuales. Estos registros proporcionan información muy útil sobre las

dinámicas de dispersión y evolución de estos ectosimbiontes (Doña et al. 2019b). Asimismo, el DNA metabarcoding se ha usado

para estudiar los patrones de diferenciación y estructura genética de especies

que habitan múltiples hospedadores (p.ej., ácaros de las lavanderas del género Motacilla;

Doña et al. 2019c). También se ha utilizado para investigar la dieta de

los ácaros de las plumas, permitiendo la amplificación de marcadores

bacterianos, de hongos y de algas, además del COI. Esto ha facilitado la

identificación simultánea del ácaro y de los microorganismos presentes,

descartando, por el momento, la presencia de material genético del ave

hospedadora en los ácaros (Doña et al. 2019a; Matthews et al. 2024).

Para abordar el problema del mistagging

(ver sección “Preservación y extracción de ADN”), se desarrolló un filtro

bioinformático que elimina los eventos de mistagging (Vízcaino et al. 2018).

Este filtro identifica los haplotipos “donadores” y elimina las secuencias

correspondientes a estos haplotipos en muestras erróneas. Estudios

experimentales con muestras compuestas por individuos de diferentes especies (mock

communities) han demostrado que el DNA metabarcoding tiene un poder

semi-cuantitativo, permitiendo obtener información sobre la abundancia relativa

de las especies en una muestra. Cuando se conoce el número total de ácaros por

muestra analizada, también se puede estimar el número de individuos por especie

de acaro (Díaz-Real

et al. 2015; Vízcaino et al. 2018).

Filogenética y Filogenómica

Los estudios filogenéticos

tradicionales de ácaros de las plumas han utilizado marcadores individuales o

la concatenación de unos pocos marcadores para resolver relaciones evolutivas

de las principales familias y super familias y algunos géneros con interés

taxonómico (Klimov

y O'Connor 2008; Dabert et al. 2010; Knowles y Klimov 2011). Sin embargo, aún queda mucho por hacer y hay una

notable ausencia de estudios filogenómicos (usando paneles de miles de

marcadores o genomas completos) y las pocas excepciones provienen de trabajos

que han utilizado genomas mitocondriales completos (Doña et al. 2017; Matthews

et al. 2023c). A pesar de los

estudios recientes sobre patrones de codivergencia (Dabert 2005;

Doña et al. 2017; Klimov et al. 2017; Matthews et al. 2018, 2023c),

este sigue siendo un campo con amplio potencial para investigaciones tanto

micro como macroevolutiva, particularmente a través de la integración de datos

genómicos.

Genómica

Los estudios genómicos (o que

usen datos genómicos) en ácaros de plumas son aún escasos (Doña et al. 2017; Matthews et al. 2023c, d). A nivel

de genomas nucleares, actualmente, solo existe un borrador de genoma completo (Matthews et al. 2023b) y ninguno a nivel cromosómico. Además, la

secuenciación de lecturas largas no se ha aplicado en este grupo. A nivel

mitocondrial, se han publicado únicamente dos genomas mitocondriales completos

(Han y Min 2017; Esteban et al. 2018). En general, los estudios genómicos en estos organismos presentan

amplias oportunidades de desarrollo y los datos que se generen podrían ser

fundamentales no solo para entender su biología, sino también para estudiar sus

microbiomas y endosimbiontes, campos que actualmente están poco explorados.

Piojos

Los métodos moleculares han

sido herramientas clave en estudios recientes sobre los piojos de las aves. Se

han empleado ampliamente para tareas como la identificación de especies,

análisis filogenéticos, cofilogenéticos, genética de poblaciones, conservación

y estudio de endosimbiontes. Un paso fundamental y muy importante en todas las

aproximaciones basadas en ADN es la preservación y extracción del material

genético, puesto que su calidad es crucial para cualquier análisis posterior,

especialmente desde la llegada de las tecnologías de secuenciación masiva.

Preservación y extracción de ADN

Los piojos recolectados

suelen preservarse en etanol absoluto para evitar la degradación del ADN. Sin

embargo, estudios recientes (Sweet et al. 2023) han evaluado diferentes condiciones de almacenamiento y determinado que

la mejor estrategia para preservar ADN de alta calidad consiste en almacenar

los especímenes en etanol absoluto a -80°C. Esta condición es especialmente

importante cuando el objetivo es la extracción de ADN de alta masa molecular

(HMW), necesario para secuenciación de regiones genómicas amplias, como en el

caso de secuenciación de lecturas largas.

La extracción de ADN puede

realizarse a partir de individuos aislados o pools de ejemplares (p.ej.,

Baldwin-Brown

et al. 2021), dependiendo del

objetivo del estudio. Sin embargo, actualmente lo más común y recomendable es

trabajar con piojos individuales. El primer paso consiste en la evaporación del

etanol, idealmente bajo una campana extractora para minimizar la exposición a

vapores, evitar su acumulación en el laboratorio y reducir el riesgo de

contaminación cruzada, incluyendo la de microorganismos. Antes de continuar con

el siguiente procedimiento (que generalmente comprende la destrucción de los

especímenes), se suele tomar una o varias fotografías del mismo bajo una lupa

binocular para documentar los caracteres morfológicos del espécimen (algo

particularmente útil en casos donde podría tratarse de una especie no

descrita). Una vez evaporado el alcohol y fotografiada la muestra, el piojo se

tritura con un pistilo de plástico desechable. Por último, la extracción de ADN

se realiza utilizando kits de extracción de ADN de alta calidad, como el

MagAttract HMW (Qiagen). La extracción de ARN para estudios de RNA-Seq y

ensamblaje de transcriptomas solo se ha utilizado en una ocasión en piojos de

aves (Johnson et

al. 2018). En ese estudio, los

especímenes fueron preservados en RNAlater y almacenados a +4°C o -80°C antes

de la extracción.

A continuación, se destacan

las aproximaciones más utlizadas en ecología molecular para el estudio de estos

organismos:

DNA barcoding y metabarcoding

A diferencia de otros grupos

de simbiontes, el DNA barcoding ha sido poco empleado en piojos de aves

(Whiteman et al.

2004; Lee et al. 2022). Sin embargo, existen numerosos datos de marcadores moleculares como

COI y EF-1α en GenBank, generados en el contexto de estudios filogenéticos que

usaban secuenciación Sanger (p.ej., Escalante et al. 2016; Catanach et al. 2019). Estos datos han sido (y siguen siendo) fundamentales para la

identificación y clasificación de especies, aunque hasta el momento no han sido

aplicados sistemáticamente en estudios de DNA barcoding a gran escala.

El DNA metabarcoding

no se ha usado en estudios de piojos de aves hasta la fecha, pero tiene un gran

potencial para estudios de diversidad y composición de comunidades, así como

para la detección de stragglers (piojos que se encuentran en un

hospedador no habitual; Whiteman et al. 2004; Rivera-Parra et al. 2017). Su uso permitiría la detección simultánea de

múltiples especies a partir de muestras mixtas, aunque presenta desafíos

metodológicos, como los sesgos de amplificación y la necesidad de contar con

bases de datos de referencia bien curadas, lo cual puede ser un problema en

regiones con comunidades de piojos poco estudiadas.

Filogenética y análisis de delimitación de

especies

Los enfoques filogenéticos

han destacado especialmente entre las herramientas usadas en el estudio

evolutivo de los piojos de aves. Numerosas filogenias basadas en marcadores

individuales obtenidos mediante secuenciación Sanger han permitido resolver aspectos

evolutivos centrales en este grupo, e incluso extensibles a otros organismos

(p.ej., regla de Harrison; Johnson et al. 2007). Los análisis cofilogenéticos, que comparan de las filogenias de

hospedadores y parásitos, han sido usados ampliamente, consolidando a los

piojos como un sistema de referencia para este tipo de estudios (Johnson y Clayton 2004). Desde la llegada de tecnologías de secuenciación

masiva, la estrategia más común en los estudios filogenómicos consiste en la

generación de paneles (matrices) de genes ortólogos de copia simple mediante el

software aTRAM, desarrollado por investigadores expertos en filogenética de

piojos (Johnson et

al. 2013; Allen et al. 2015, 2017, 2018). Estos paneles suelen

incluir entre 1000 y 2400 loci, aunque mejoras recientes en la eficiencia de

aTRAM han permitido el uso de todos los loci de un genoma (~500 000 loci; Grant et al. 2024). Este enfoque requiere datos de secuenciación de Illumina

de librerías shotgun de todo el genoma, idealmente con una cobertura de

30X. Gracias a esta estrategia de análisis, en la actualidad se dispone de

filogenias muy robustas y la mayoría de los aspectos sistemáticos de alto nivel

están bien resueltos. Sin embargo, persisten desafíos a a nivel de género (que

se crearon, generalmente, uniendo a grupos morfológicamente similares) y donde

la diversidad críptica es aún alta (Johnson 2022).

Los paneles de genes ortólogos ensamblados con aTRAM también son muy útiles

para realizar análisis de delimitación de especies (Sweet et al. 2018; Sweet

y Johnson 2018). Asimismo, aTRAM se

usa con frecuencia para ensamblar genes mitocondriales (COI, generalmente) que

posteriormente se usan para análisis de delimitación de especies (p. ej., Johnson et al. 2021; Doña y Johnson 2023; Sweet et al.

2025). Una ventaja de usar el gen

mitocondrial COI es que también permite validar la identidad de la muestra

mediante comparación con secuencias de GenBank. Asimismo, permite aplicar

umbrales de diferenciación (distancias genéticas) que están mejor estudiados en

estos marcadores (p. ej., 5% COI para diferenciar especies de un mismo género; Johnson et al. 2021).

Genomas completos (y usos derivados)

El principal problema para la

generación de genomas completos de piojos de aves ha sido la baja cantidad y

calidad del ADN disponible a partir de extracciones individuales (Johnson 2022). Un piojo suele proporcionar entre 10 y 100 ng de

ADN, lo que dificulta la construcción de librerías/genotecas para

secuenciación, especialmente para tecnologías de fragmentos largos (p.ej., Oxford

Nanopore o PacBio).

El primer genoma completo

ensamblado fue, por tanto, de una especie de piojo que podía criarse fácilmente

en cautividad. En particular, se trató del piojo humano (Pediculus humanus),

cuyo genoma fue secuenciado mediante tecnología Sanger (Kirkness et al. 2010). Además de la facilidad de la cría en cautividad

para obtener un pool de 100 individuos relativamente homocigotos para

realizar la extracción de ADN, su pequeño tamaño genómico (~110 Mbp) hizo que

su secuenciación fuera viable con una estrategia de librerías shotgun y

secuenciación Sanger.

El primer genoma completo de

una especie de piojo de las aves, Columbicola columbae (piojo de Columba

livia), se publicó en 2021. Este se ensambló usando una combinación de

secuenciación Oxford Nanopore, Illumina y Hi-C, a partir de un pool de individuos

(100 para Illumina, 1000 para Oxford Nanopore, Baldwin-Brown et al.

2021). Con esta estrategia se logró

una mejor resolución del ensamblaje a pesar del mayor tamaño del genoma (~208

Mbp).

El segundo genoma completo de

piojo aviar secuenciado es el de Brueelia nebulosa (parásito de Sturnus

vulgaris). Es el último hasta la fecha y tercer genoma de piojos en

general. Notablemente, se consiguió a partir de la extracción de ADN de un solo

individuo, eliminando la necesidad de grandes cantidades de especímenes

relativamente homocigotos (Sweet et al. 2023). Las mejoras

en la preservación (individuos almacenados en etanol absoluto a -80°C) y en los

protocolos de extracción de ADN (mediante kits para la obtención de ADN de alto

peso molecular), ahora el standard en el área, posibilitaron la generación de ensamblajes

de alta calidad combinando secuenciación PacBio y Illumina (TELL-Seq).

La generación de librerías

para la secuenciación de genomas completos posibilita la reutilización de las

lecturas obtenidas para otros usos. En particular, las lecturas de ADN de una

misma muestra (pero que no eran del genoma nuclear de los piojos) se han

reutilizado principalmente para estudios genómicos de endosimbiontes de piojos

(principalmente, para estudiar las dinámicas de coespeciación y reemplazo a

escala evolutiva), así como para investigar los patrones de evolución del

número de cromosomas mitocondriales de los piojos. En el caso de los

endosimbiontes, el uso de protocolos de análisis de genome-resolved

metagenomics permite ensamblar el genoma de todos los microorganismos

presentes en una muestra (Doña et al. 2021). Esta

aproximación tiene la ventaja de no requerir un genoma de referencia. Sin

embargo, para estudios más dirigidos, centrados en obtener el genoma completo

de un endosimbionte de una especie o género en particular, existen otras

técnicas basadas en ensamblajes de referencia, como minYS (Guyomar et al. 2020). La combinación de estas metodologías ha hecho

viable, en la actualidad, la obtención de genomas completos de numerosos

linajes de endosimbiontes piojos (Soto-Patiño et al. 2025). Debido a la mayor abundancia de lecturas

mitocondriales vs. nucleares en las muestras de ADN, el ensamblaje de los

distintos cromosomas mitocondriales de piojos suele realizarse con librerías

bioinformáticamente reducidas (en las que se seleccionan al azar un número

reducido de lecturas). Para el ensamblaje, se utilizan herramientas que

incluyan un ensamblador metagenómico (como MetaSPAdes), lo que permite

recuperar los distintos cromosomas (en los casos donde haya más de un cromosoma

mitocondrial). Los cromosomas ensamblados se someten posteriormente a un

proceso de verificación en el que se descartan aquellos con picos anómalos de

cobertura y que no se puedan circularizar (Sweet et al. 2020; Najer et al.

2024).

Experimentación

Ácaros

Según la naturaleza de la

aproximación experimental, los estudios sobre los ácaros de las plumas y su

interacción con las aves pueden clasificarse en cuatro grandes categorías:

Manipulación de las condiciones ambientales

Las condiciones ambientales

son fundamentales para los ácaros de las plumas puesto que no solo son

ectosimbiontes, sino que además muchos viven en las plumas de vuelo y, por lo

tanto, su contacto con condiciones ambientales como la luz, la temperatura o la

humedad del aire les afectan directamente. Varios estudios experimentales han

tratado de entender cómo los ácaros responden a estas condiciones ambientales.

Dubinin

(1951; p.171) hizo un experimento con

ocho estorninos pintos en jaulas pequeñas. Los mantuvo a 22ºC y después entre

15 y 155 min en una cámara frigorífica a 6-10ºC. Cada individuo solo estuvo en

una condición experimental (sin grupos controles). Se observó que los ácaros (Trouessartia

rosterii y Pteronyssus truncatus) pasaron de estar mayoritariamente

en la zona central de las plumas de vuelo y las plumas cobertoras del ala a

estar en la zona basal de las plumas. También hizo el experimento con unas

pocas aves más con el procedimiento inverso (pasando de frío a calor) y observó

que el proceso de retorno a las zonas más expuestas de las plumas era más lento

que el de huida del frío.

Wiles et

al. (2000) hicieron un experimento

parecido con herrerillos comunes (Cyanistes caeruleus) donde estudiaron

la distribución de los ácaros en las plumas de vuelo del ala en 14 aves recién

capturadas a una temperatura exterior de 9–11°C. Después, las aves fueron

mantenidas a 20ºC durante 20 min en el interior de la casa. En ese corto

periodo, los ácaros pasaron de estar en las plumas terciarias y secundarias

internas a estar distribuidos uniformemente por todas las plumas del ala.

Pap et al.

(2010) evaluaron los efectos del

fotoperiodo en gorriones comunes (Passer domesticus) en cautividad.

Compararon un grupo control bajo el fotoperiodo natural (12 horas luz:12 horas

oscuridad, 12L:12O) con un grupo experimental expuesto a 18L:6O. Observaron que

los conteos de ácaros del grupo experimental disminuían más que los del grupo control,

apoyando la hipótesis de que los ácaros son fotofóbicos y que esto puede

afectar los conteos realizados en las alas.

Manipulación de la morfología de las aves

Otros estudios experimentales

manipulan directamente algún aspecto de la morfología de las aves para entender

distintos aspectos de la ecología de la interacción entre las aves y los ácaros

de las plumas, tales como la muda de las aves o el acicalamiento por parte del

ave.

Los ácaros de las plumas

evitan estar en las plumas que van a ser mudadas (Dubinin 1951;

Jovani y

Serrano 2001; Jovani et al. 2006). Dubinin (1951; p.236) describe un experimento con un solo individuo de

corneja cenicienta (Corvus corone cornix) al que hizo una incisión en la

base de una pluma de vuelo que tenía muchos ácaros (Gabucinia delibata),

le ató una cuerda a la pata y le hizo volar durante 24 horas. Al cabo de ese

tiempo los ácaros habían desaparecido de esa pluma.

Pap et al.

(2006) hicieron un experimento más

riguroso para intentar entender cómo percibían los ácaros que una pluma iba a

ser mudada. El experimento consistía en un grupo control y dos experimentales.

En el primer grupo experimental practicaron una incisión en la base de una

pluma. Esto se hizo para testar la hipótesis de Dubinin (1951) que sostenía que los ácaros percibían la vibración de la pluma antes de

la muda; con la incisión en la pluma se pretendía simular la vibración que

experimenta una pluma cuando empieza el proceso que termina con su caída. El

segundo tratamiento consistía en arrancar una pluma para testar la hipótesis de

Jovani y

Serrano (2001) que mantenía que los

ácaros perciben el incremento de turbulencias creado por la caída de la pluma

de al lado de la que están los ácaros. Al cabo de unos días recuperaron las

aves para ver cómo había cambiado la distribución de los ácaros. Encontraron que

los dos tratamientos hacían escapar a los ácaros. Un revisor de este artículo

nos sugiere que sigue quedando la duda de la relevancia relativa entre los dos

mecanismos, o de si distintos mecanismos actúan en distintos escenarios. Por

ejemplo, se podría estudiar si en el caso de una muda parcial sin un orden de

muda fijo se usan distintos mecanismos que los usados en una muda completa, o

ver si en el caso de una caída accidental de una pluma también pueden escapar

los ácaros, o estudiar el caso del papamoscas gris (Muscicapa striata)

que presenta una secuencia de muda completa inversa a la del resto de

paseriformes.

Waller

et al. (2024) hicieron un experimento

con garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) en cautividad en el que

eliminaron las uñas pectinadas que tiene esta especie (y otras ardeidas) en el

dedo central de la pata, que se creen son usadas para acicalarse la cabeza y la

nuca. Encontraron que las aves eliminaron igualmente los piojos de las plumas,

sugiriendo que estas estructuras no son esenciales para el control de los

piojos al menos en condiciones de cautividad con tiempo suficiente para el

autoacicalamiento. Además, el tratamiento no afectó a la abundancia de ácaros

de las plumas.

Manipulación del número de ácaros en las aves

Los experimentos que

manipulan el número de ácaros en aves silvestres tienen un gran potencial para

entender aspectos que afectan tanto a las aves (como su coloración), como los

ácaros (su transmisión entre aves), como a la naturaleza de la interacción entre

aves y ácaros de las plumas.

Figuerola

et al. (2003) aplicaron el

insecticida Drione de Bayer (piretrinas incluyendo las cinerinas 1% del peso,

butóxido de piperonilo 10%) a serines verdecillos (Serinus serinus)

durante la muda, dejando un grupo control sin insecticida. Posteriormente,

midieron la coloración del plumaje al recapturarlos cuando ya habían completado

la muda. Encontraron que las aves fumigadas desarrollaban un plumaje más

brillante.

Doña et

al. (2017) estudiaron la transmisión

de ácaros entre progenitores y pollos en nidos de papamoscas cerrojillo (Ficedula

hypoleuca) aplicando un acaricida comercial. Vieron que solo los pollos de

los padres control (es decir, a los que no se había fumigado) tenían ácaros,

confirmando así la transmisión vertical entre progenitores y descendencia.

Pap et al.

(2005) hicieron un experimento con

golondrinas comunes (Hirundo rustica) donde la mitad de los individuos

eran tratados con insecticida (permetrina 0.17% y bioresmetrina 0.07%;

Insecticide 2000, Waldner GmbH, Vienna, Austria) y la otra mitad con agua. Al

año siguiente recapturaron los mismos individuos para estudiar su morfología,

éxito reproductor y supervivencia. Observaron que el tratamiento (que

previamente se había demostrado que disminuía las poblaciones de ácaros de las

plumas) no tuvo efecto sobre estas variables estudiadas, sugiriendo una posible

relación de comensalismo entre aves y ácaros.

Matthews et al. (comunicación

personal; artículo en evaluación) realizaron un experimento para estudiar la

naturaleza de la relación entre los ácaros y dos especies de reinitas: la

reinita cerúlea (Setophaga cerulea; hospedadora del ácaro Amerodectes

ischyros) y la reinita cabecidorada (Protonotaria citrea;

hospedadora de A. protonotaria). Usando una torunda de algodón y las

uñas eliminaron todos los ácaros y huevos encontrados en todas las plumas de

vuelo. Un aspecto interesante de este trabajo es que justifican esta

aproximación "sin el uso de alcohol ni otros químicos" con el fin de

no afectar a otros simbiontes de la pterosfera, o ecosistema de las plumas de

las aves (piojos, bacterias, hongos) (Labrador et al. 2021), logrando así obtener un grupo experimental donde únicamente se

eliminaron los ácaros.

Experimentación con ácaros fuera de las aves

Otra manera para experimentar

con ácaros plumícolas es hacerlo inmediatamente después de extraerlos de las

aves para soslayar el reto de mantenerlos vivos durante largos periodos de

tiempo fuera del ave. Con esta metodología se han podido estudiar aspectos

fundamentales para la biología de los ácaros, tales como la captación de agua a

través de la humedad ambiental o la fotofobia. Gaede y Knülle (1987) estudiaron el mecanismo de captación de agua de la

humedad del aire en Proctophyllodes troncatus de gorriones comunes. Para

ello, usaron ácaros recién extraídos de aves y crearon condiciones de baja

humedad ambiental (con gel de sílice y cloruro de magnesio anhidro) y midieron

su masa con una precisión de 0.1 microgramos. Encontraron que a humedades del

55% o menores, los ácaros perdían peso rápidamente, es decir, se deshidrataban.

Además, cuando un ácaro deshidratado se exponía a alta humedad relativa, ganaba

peso en cuestión de una hora y su cuerpo pasaba de verse comprimido

dorsoventralmente a pasar a tener un aspecto más voluminoso (“normal”).

Una estrategia similar fue

utilizada por Mestre

et al. (2011): arrancaron la misma

pluma de ambas alas de 29 carricerines reales (Acrocephalus melanopogon)

con Trouessartia bifurcata. Una pluma se expuso a la luz solar y la otra

permaneció a la sombra. Observaron que los ácaros huían de la exposición solar,

confirmando su fotofobia.

En esta misma línea, Dubinin (1951; p.192) filtró la luz con diferentes cristales para conseguir

“luz fría”, concluyendo que la luz (y no el calor), provocaba la huida de los

ácaros, lo que sugiere que estos utilizan la luz como señal para evitar

ambientes potencialmente perjudiciales como zonas de la pluma más expuestas.

Mantener ácaros vivos y en

buen estado fuera de sus aves hospedadores por más de unas pocas horas o

minutos sigue siendo un desafío. Dubinin (1951; p.224) intentó mantener ácaros de las plumas en cautividad,

logrando una supervivencia máxima de 25-40 días, incluso con plumas renovadas

cada 3-5 días tomadas de sus especies hospedadoras de aves recién sacrificadas,

manteniendo temperaturas entre 25-30ºC y renovando el aire de los viales donde

tenía los ácaros tres veces al día. A temperaturas de 12-18ºC, los ácaros no

sobrevivían más de 3-10 días.

Gaede

y Knülle (1987) también encontraron

que incluso los ácaros mantenidos en condiciones de alta humedad relativa (pero

sin comida), empezaban a perder peso de manera significativa (ca. 5%) a partir

de las cuatro horas de haber sido extraídos del ave. Por otro lado, Labrador et al. (2022) mostraron otro aspecto que puede estar relacionado

con la dificultad de mantener ácaros vivos durante días. Se capturaron dos

individuos de mirlo común (Turdus merula) y uno de curruca capirotada (Sylvia

atricapilla) y se les tomaron muestras de ácaros tanto al anochecer como al

amanecer siguiente. Observaron que la gran mayoría de los ácaros tenían el

ventrículo vacío de comida al anochecer, pero que la gran mayoría lo tenían

lleno al amanecer, indicando que la alimentación ocurre predominantemente de

noche. Además, tanto al anochecer como al amanecer, los ácaros tenían un bolo

alimenticio y un pellet fecal (el alimento del ventrículo se encapsula, pasando

a bolo alimenticio y luego a pellet fecal antes de ser excretado). Esto

refuerza la idea de que los ácaros necesitan comer cada noche, lo que podría

explicar al menos parte de la dificultad en mantener a los ácaros con vida

durante largo tiempo. Esto también sugiere la importancia de mantener a los

ácaros en condiciones naturales de luz/oscuridad.

Posiblemente el experimento

más exhaustivo hecho hasta la fecha sobre la vida de los ácaros fuera del ave

es el estudio de Matthews

et al. (2022). Estudiaron en

cautividad (placas Petri) 1085 ácaros de la especie Amerodectes ischyros

y 1138 de A. protonotaria. La temperatura y humedad se mantuvieron

relativamente constantes alrededor de 21ºC y 51%, respectivamente. Las paredes

de la placa fueron forradas con Fluon® diluido en agua, una sustancia

(fluoropolímero) que una vez seca hace que los insectos resbalen y no puedan

escapar. Los ácaros se colectaron junto con la pluma en la que vivían en el

ave. Se retiraron todos los ácaros muertos y los huevos, de tal manera que no

pudieran nacer nuevos ácaros. Cada día anotaban cuántos ácaros mostraban signos

de estar vivos y cuántos se encontraban fuera de la pluma. Aunque hubo

diferencias estadísticamente significativas en estos dos parámetros que los autores

relacionan con el carácter más o menos especialista de las dos especies, los

resultados fueron muy parecidos en las dos especies: los ácaros vivieron de

media unos 11 días con un máximo de 17 días, y solo un 2% de los ácaros

abandonó la pluma.

Piojos

La mayoría de los estudios

experimentales sobre la ecología, comportamiento y evolución de los piojos de

las plumas de las aves se han realizado en poblaciones mantenidas en palomas

domésticas en condiciones de cautividad. Casi todos estos trabajos han sido

llevados a cabo por el grupo de investigación Clayton-Bush de la Universidad de

Utah (Estados Unidos). El procedimiento experimental más común consiste primero

en exponer de manera prolongada a las aves a condiciones de baja humedad

ambiental para deshidratar y así eliminar todos los piojos existentes en el

hospedador. Posteriormente, a las aves sin piojos se le añaden, de manera

controlada, nuevos piojos de la especie objetivo obtenidos de otros

hospedadores usando anestesia (CO2). La efectividad de esta

aproximación experimental se ha consolidado hasta tal punto que de ella han

surgido aplicaciones prácticas relevantes. Por ejemplo, Bush et al. (2011) desarrollaron el dispositivo médico LouseBuster,

basado en el uso de aire caliente controlado para deshidratar y eliminar

eficazmente los piojos y sus huevos en humanos sin necesidad de usar

insecticidas químicos. La mayoría de los trabajos experimentales sobre piojos

de las aves se enmarcan en las siguientes cuatro categorías:

Defensas del hospedador contra los piojos

La capacidad de las aves para

controlar las poblaciones de piojos mediante comportamientos específicos como

el acicalamiento con el pico (preening) y el rascado con las patas (scratching)

ha sido un tema central y pionero en los estudios experimentales de piojos de

aves.

Los primeros estudios (Clayton 1989, 1990, 1991) estaban inspirados en observaciones de campo que

mostraban que aves con picos y/o patas con alguna deformidad presentaban

poblaciones de piojos mucho más abundantes de lo normal. Inspirado por estos

hallazgos, Clayton diseñó experimentos que modificaban de forma controlada la

capacidad de acicalamiento de las aves con el pico. En particular, Clayton (1989, 1990) usó

unos separadores (“bits”) que impedían el cierre completo del pico de

las palomas. Estos bits son pequeños anillos en forma de “C” (similares

a los empleados en avicultura para evitar que las aves se piquen entre sí), que

se insertan entre las mandíbulas del ave y se fijan ligeramente en las narinas

para evitar que se caigan. Las aves que portaban los bits y no podían

acicalarse presentaron un incremento significativo en la abundancia de piojos.

Este método permitió descubrir el proceso de selección recíproca (coevolución

en sentido estricto) entre piojos y hospedadores: los piojos ejercen una

presión selectiva sobre las aves, favoreciendo a aquellas con mejores

capacidades de acicalamiento y picos sin deformidades, mientras que las aves

seleccionan piojos más pequeños, que pueden escapar con mayor facilidad al

acicalamiento (Clayton

et al. 1999).

Posteriormente, Clayton et al. (2005) ampliaron estos hallazgos al demostrar que el

saliente de la parte superior del pico desempeña un papel esencial en la

eficacia del acicalamiento. Al alterar experimentalmente esta estructura,

observaron incrementos significativos en la abundancia de piojos. Con el

objetivo de explorar más a fondo esta defensa, Villa et al. (2016) evaluaron la hipótesis de que el acicalamiento podría funcionar de

manera similar a una memoria inmunológica. Usaron un diseño experimental en el

que colonizaban aves (sin exposición previa) con piojos durante tres meses y

después dejaban un periodo prolongado sin piojos. Finalmente, realizaban una

segunda exposición. Compararon así la eficacia del acicalamiento entre aves con

experiencia previa y aves que nunca habían tenido exposición. Los resultados

mostraron que, aunque el comportamiento de acicalarse se induce con la

presencia de piojos, la experiencia previa con piojos no mejoraba la eficacia.

Recientemente Bush

y Clayton (2023) investigaron si las

aves podían llegar eliminar por completo sus piojos mediante el acicalamiento,

es decir, si este comportamiento también influía en la prevalencia (y no solo

en la abundancia, como se había visto hasta el momento). Compararon aves a las

que se les impidió el acicalamiento (“bits”) con aves que podían

acicalarse con normalidad, durante aproximadamente 42 semanas. Observaron que

las aves con el acicalamiento bloqueado mantuvieron prevalencias altas durante

todo el experimento, mientras que algunas con acicalamiento normal lograron

eliminar por completo sus piojos. Esto demostró que el acicalamiento puede

influir en la prevalencia y no solo controlar la abundancia de piojos. Sin

embargo, los autores advierten que en condiciones naturales esta eficacia

podría ser menor, debido a la posibilidad de recibir piojos por transmisión

horizontal.

Además del acicalamiento con

el pico, diversos estudios experimentales han abordado cómo el rascado con las

patas (scratching) contribuye al control de los piojos. En una serie de

experimentos, Goodman

et al. (2020) limitaron físicamente

los movimientos de las patas de las palomas mediante unas cintas de plástico

flexibles que impedían el rascado. Observaron abundancias mayores de piojos,

particularmente en zonas del cuerpo inaccesibles al pico (p. ej., en la cabeza).

En otro experimento, donde además de anular el rascado anularon la capacidad de

acicalarse con el pico, observaron que no había incrementos en la abundancia de

piojos, demostrando el papel complementario que tiene el rascado moviendo

piojos a zonas accesibles al pico para así mejorar la eficacia del

acicalamiento (preening). Otra estructura que se había hipotetizado que

podría tener un papel relevante para controlar las poblaciones de ectoparásitos

eran las uñas pectinadas de algunas aves. Waller et al. (2024) eliminaron experimentalmente (limando) estas estructuras dentadas y

observaron que su ausencia no tenía impacto en la abundancia ni distribución de

piojos ni otros ectosimbiontes.

Mecanismos de transmisión y dispersión de los

piojos

Aunque los estudios

cofilogenéticos indicaban que, a escala evolutiva, los piojos de las aves

cambiaban frecuentemente de hospedador, los mecanismos concretos de transmisión

y dispersión eran desconocidos. Esto ha motivado una destacada línea

experimental centrada en investigar cómo se dispersan estos parásitos.

Harbison

et al. (2008) realizaron experimentos

en cautividad para evaluar la transmisión directa e indirecta (foresis mediante

moscas hipobóscidas) de los piojos. Para probar la transmisión directa,

colocaron en contacto cercano palomas con piojos con otras sin piojos. Para la

indirecta, permitieron que moscas hipobóscidas (Pseudolynchia canariensis)

accedieran a jaulas individuales con palomas con piojos y sin piojos.

Encontraron que tanto los piojos del ala como los del cuerpo podían dispersarse

verticalmente (de padres a hijos, aunque con mayor eficacia los del ala), así

como horizontalmente (entre aves adultas en contacto directo, con tasas

similares). Además, observaron que solo los piojos del ala, y no los del

cuerpo, lograban colonizar nuevos hospedadores a través de foresis en moscas

hipobóscidas. En un estudio posterior, Harbison et al. (2009) profundizaron en los mecanismos específicos implicados

en la transmisión indirecta mediante experimentos con estructuras en forma de

puente, diseñadas para evaluar si los piojos podían orientarse y desplazarse

activamente hacia las moscas vectores. Observaron que solo los piojos del ala

se orientaban activamente hacia moscas hipobóscidas activas (no anestesiadas),

y que ciertas adaptaciones morfológicas especializadas para vivir en las plumas

del ala facilitaban su adhesión eficaz a las moscas durante vuelos cortos. Para

explicar estas diferencias en la capacidad de transmisión indirecta (i.e., por

foresis) entre los distintos tipos de piojos, Bartlow et al. (2016) evaluaron si las especies con mayor capacidad de

desplazamiento independiente (que les permitiría colonizar nuevos hospedadores

durante contactos directos entre aves) tenían una menor capacidad para

adherirse eficazmente a las moscas hipobóscidas (y, por tanto, menor potencial

de transmisión indirecta). Para ello, midieron la capacidad de desplazamiento

independiente como la distancia recorrida por los piojos en respuesta a

estímulos luminosos negativos (los piojos tienden a alejarse de la luz). Además,

analizaron la capacidad de los piojos para adherirse a las moscas hipobóscidas

durante actividades como vuelos cortos y acicalamientos. Encontraron que los

piojos del cuerpo tenían mayor capacidad para desplazarse de manera

independiente, pero menor capacidad para utilizar la foresis mediante moscas,

mientras que los piojos del ala mostraron menor movilidad independiente, pero

una notable capacidad para adherirse eficazmente a las moscas vectores durante

vuelos cortos y otras actividades. Además de los mecanismos físicos de

dispersión, otros estudios investigaron cómo influye el comportamiento en la

localización de zonas adecuadas dentro del hospedador. Harbison y

Boughton (2014) exploraron

experimentalmente cómo influye el estado nutricional de los piojos en sus

preferencias térmicas. Utilizaron gradientes térmicos artificiales que

simulaban distintas regiones corporales del hospedador: zonas más cálidas

(~37°C) y zonas más frías (~32°C). Compararon las preferencias térmicas de

piojos recién alimentados frente a aquellos que no se habían alimentado durante

periodos cortos (18-20 horas). Observaron que los piojos recién alimentados

preferían zonas más frías, mientras que los que llevaban tiempo sin alimentarse

se desplazaban hacia regiones más cálidas, probablemente en búsqueda de

alimento. Siguiendo esta línea sobre orientación térmica, Harbison et al. (2020) profundizaron en los mecanismos que utilizan los

piojos del ala para orientarse térmicamente en el cuerpo del hospedador,

investigando específicamente cómo integran señales espaciales (control

alotético) y temporales (control idiotético) para localizar regiones corporales

cálidas (~37°C). A través de experimentos que combinaban gradientes térmicos

controlados con antenectomías unilaterales (extirpación de una sola antena),

demostraron que los piojos pueden orientarse hacia zonas cálidas utilizando

exclusivamente cambios temporales en la temperatura (control idiotético). No

obstante, cuando conservaban ambas antenas intactas y disponían de señales

espaciales claras, su precisión en la orientación mejoraba considerablemente,

indicando que los piojos combinan eficazmente ambos tipos de información.

Finalmente, Harbison

et al. (2023) extendieron estos

estudios sobre señales sensoriales investigando experimentalmente la

comunicación química (feromonas) en piojos del ala. Mediante experimentos con

un olfatómetro en “Y”, observaron que los piojos se desplazaban activamente

hacia grupos de congéneres, pero solo si estos habían estado previamente

ubicados sobre plumas del ala, lo que sugiere que la producción de feromona de

agregación está ligada a esta localización específica. Además, determinaron que

tanto los machos como las hembras prefieren congregarse con individuos de su

mismo sexo, sugiriendo la existencia de feromonas específicas según el sexo.

Competencia interespecífica e interacciones

ecológicas entre especies de piojos

Otro aspecto que ha suscitado

interés es el estudio de las interacciones entre especies de piojos que

coexisten en un mismo hospedador. Estas interacciones están estrechamente

vinculadas con las diferencias en las capacidades de dispersión y transmisión,

factores que influyen directamente en los patrones de especiación. Bush y Malenke (2008) demostraron la existencia de competencia

interespecífica mediante experimentos en los que colonizaron palomas con una o

dos especies de piojos bloqueando el acicalamiento en algunos tratamientos.

Observaron que la competencia era particularmente intensa cuando las aves no

podían acicalarse y que esta era asimétrica: los piojos del cuerpo, con menor

capacidad de dispersión (Harbison et al. 2008),

resultaron ser competitivamente superiores a los piojos de las alas. Johnson et al. (2009) confirmaron y ampliaron estas observaciones al

colonizar zenaidas huilotas (Zenaida macroura) con dos especies

congenéricas de piojos del ala (Columbicola baculoides y C. macrourae).

Encontraron que ambas especies también competían entre sí, observando

disminuciones significativas en la abundancia final de cada especie cuando

coexistían en un mismo hospedador, en comparación con los tratamientos donde

cada especie se encontraba sola.

Adaptación fenotípica y especialización en

términos de hospedador

A partir de los patrones

macroevolutivos de salto de hospedador se ha buscado entender cómo pueden los

piojos adaptarse a nuevos hospedadores. Bush et al. (2006) evaluaron la capacidad de adhesión física de piojos del ala (Columbicola

columbae) sobre plumas individuales de distintas especies de palomas de

tamaños muy distintos. En experimentos donde los piojos eran colocados en

plumas individuales (que luego sometían a perturbaciones similares al vuelo en

un ventilador) o directamente sobre hospedadores (que volaban 50–100m).

Encontraron que los piojos se adherían eficazmente a plumas y hospedadores de

distintos tamaños. Esto sugiere que la capacidad de adhesión no es un factor

limitante para la colonización. Posteriormente, Bush y Clayton (2006) extendieron estos experimentos mediante

transferencias experimentales tanto de piojos del ala como del cuerpo desde

hospedadores grandes hacia hospedadores más pequeños y viceversa. Encontraron

que, aunque los piojos podían adherirse temporalmente en todos los casos (Bush et al. 2006), solo lograban establecerse con éxito en hospedadores

más pequeños cuando el acicalamiento estaba bloqueado experimentalmente y en

ningún caso en hospedadores más grandes probablemente debido a problemas en la

comunicación por feromonas necesaria para la reproducción de los piojos. Estos

resultados destacan que las transferencias exitosas son más probables entre

aves con tamaños corporales similares, enfatizando la interacción crítica entre

tamaño del hospedador, comportamiento defensivo y éxito reproductivo de los

piojos. En línea con estos resultados, Bush (2009)

realizó experimentos adicionales donde transfirió piojos del ala (Columbicola

columbae y C. passerinae) y del cuerpo (Campanulotes compar y

Physconelloides eurysema) a aves de diferentes tamaños. Encontró que los

piojos del ala mostraban una notable flexibilidad comportamental, modificando

su distribución en el plumaje según el tamaño del nuevo hospedador, con un

mayor cambio de microhábitat cuanto mayor era el cambio en tamaño del

hospedador. En cambio, los piojos del cuerpo apenas modificaron sus microhábitats.

Finalmente, Malenke

et al. (2009) abordaron la adaptación

específica al hospedador utilizando un enfoque combinado de análisis

filogenéticos y experimentos de transferencia recíproca. Inicialmente

demostraron mediante análisis filogenéticos que poblaciones de Columbicola

macrourae que vivían en distintas especies de palomas eran probablemente

especies crípticas, con diferencias morfológicas sutiles. Luego, al transferir

piojos entre Zenaida asiatica y Z. macroura, demostraron que cada

linaje de piojos alcanzaba un mayor éxito reproductivo en su hospedador

original.

En otro estudio relacionado Villa et al. (2018) investigaron la correlación entre el tamaño corporal

de los piojos y su fecundidad en C. columbae. Bloquearon el

acicalamiento en palomas domésticas para permitir varios ciclos reproductivos y

así generar variabilidad en el tamaño corporal de los piojos. Posteriormente,

midieron la fecundidad hembras individuales (cantidad de huevos producidos en

condiciones controladas), encontrando una correlación positiva entre mayor

tamaño y un número mayor de huevos. Este proceso de selección hacia tamaños

corporales más grandes, equilibrado por la selección en contra generada por el

acicalamiento, proporciona una explicación mecanística para la regla de

Harrison (correlación positiva entre tamaños del hospedador y sus piojos; Johnson et al. 2005; Harnos et al. 2017).

Más recientemente Villa et al. (2019) llevaron a cabo uno de los experimentos más

influyentes del área, consiguiendo replicar una radiación adaptativa

experimental. Mantuvieron poblaciones de piojos en hospedadores de diferentes

tamaños corporales durante aproximadamente 60 generaciones (~4 años),

observando divergencias morfológicas heredables que generaron aislamiento

reproductivo entre las poblaciones adaptadas a distintos hospedadores. Esta

misma metodología fue usada posteriormente por Bush et al. (2019) para investigar adaptaciones rápidas en la coloración de los piojos en

respuesta al color del plumaje del hospedador al que eran transferidos,

encontrando cambios heredables en la coloración corporal de los piojos durante

el experimento. Finalmente, Baldwin-Brown et al. (2024) analizaron en estos cambios fenotípicos mediante

genómicas comparada, demostrando que diferentes poblaciones podían alcanzar

adaptaciones fenotípicas similares (color) mediante vías genéticas distintas,

es decir, por convergencia evolutiva.

Oportunidades y retos para el futuro

A pesar de todo lo revisado

en este trabajo, el conocimiento actual que tenemos sobre aspectos esenciales

de la biología y ecología de estos organismos podría considerarse que sigue

siendo muy limitado. Por otro lado, tanto los ácaros de las plumas como los

piojos han demostrado ser magníficos modelos de estudio, lo que anima a seguir

aprendiendo sobre estos organismos y sobre su interacción con las aves y el

resto de los organismos de la pterosfera.

Para aquellos que se adentren

por primera vez en el estudio de estos sistemas, es recomendable empezar

revisando los clásicos. En el caso de los ácaros de las plumas, los estudios de

Dubinin (1951) son difíciles de aceptar hoy en día como

investigaciones rigurosas, bien documentadas o éticamente aceptables en

términos de bienestar animal. Aun así, Vsevolod Borisovich Dubinin sigue siendo

el investigador que más profundamente ha indagado en su estudio y su monografía