Introducción

Las especies invasoras, definidas como aquellas especies

alóctonas cuya introducción o propagación supone una amenaza para la diversidad

biológica (según la Convención sobre Diversidad Biológica, Decisión VI/23,

2002), son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y

extinción de especies en todo el mundo (Brook et al. 2008;

Bellard et al. 2016, 2017;

Dueñas et al. 2021). La investigación sobre sus

impactos ecológicos y sociales ha crecido sustancialmente en las últimas

décadas, demostrando que pueden transformar los ecosistemas profundamente (Simberloff et al. 2013; Vilà

y Hulme 2017). Por un lado, los factores abióticos del medio pueden verse

alterados, como es el caso de la composición del suelo y los ciclos

biogeoquímicos de nutrientes por parte de plantas invasoras, lo que a su vez

puede favorecer la invasión de otras especies, entrando en un bucle de

retroalimentación positiva (Weidenhamer y

Callaway 2010). Las especies invasoras también pueden transformar los

factores bióticos, causando incluso la disrupción de interacciones ecológicas

clave para el funcionamiento de los ecosistemas (Traveset y Richardson 2014).

Los impactos ecológicos de las especies invasoras no se

limitan a los ecosistemas terrestres, sino que también afectan a los

ecosistemas acuáticos y costeros. Por ejemplo, el jacinto de agua Pontederia crassipes (Mart.) Solms

altera la purificación de ríos y lagos (Villamanga

y Murphy 2010), mientras que el mejillón cebra Dreissena polymorpha Pallas modifica las redes tróficas de estos

ecosistemas acuáticos (Karatayev et al. 2014). En

los arrecifes de coral y manglares, las invasiones contribuyen a la degradación

y vulnerabilidad frente a tormentas y erosión (Biswas et

al. 2007; Hume et al. 2014). Incluso, en algunos

casos, las especies invasoras pueden intensificar los efectos del cambio

climático. Por ejemplo, plantas invasoras como las pertenecientes a los géneros

Prosopis sp. Willd. y Schinus sp. L. aumentan la

frecuencia de incendios forestales, liberando más CO2 a la atmósfera

e incrementando la vulnerabilidad de los ecosistemas (Landis

2010; Ayanu et al. 2015). Estas alteraciones no

solo afectan al funcionamiento de los ecosistemas, sino también a sectores

económicos clave como la agricultura, la pesca y el turismo, con pérdidas

estimadas en cientos de miles de millones de dólares anuales a nivel global (Pimentel et al. 2001; Henry et

al. 2023). Por último, las invasiones biológicas también tienen

repercusiones directas en la salud humana (Chinchio et

al. 2020; Najberek et al. 2022). Ejemplos como

el del mosquito Aedes aegypti L., vector de enfermedades como dengue y

zika (Iwamura et al. 2020), ilustran los riesgos asociados.

Aunque en la mayoría de los casos las especies alóctonas

suponen una amenaza, en algunas situaciones también pueden aportar beneficios

al ser humano o a los ecosistemas (Sax et al. 2022). Se

han documentado casos en los que estas especies llegan a desempeñar funciones

ecológicas similares a las de especies nativas extintas, actuando como

“sustitutas funcionales”. Por ejemplo, la marta (Martes martes L.), un

carnívoro introducido en las Islas Baleares en época romana, dispersa las

semillas del arbusto mediterráneo Cneorum tricoccon L. en la isla de

Mallorca, sustituyendo en parte a las lagartijas endémicas del género Podarcis

Wagler, localmente extintas probablemente por la introducción de

este y otros depredadores (Celedón-Neghme et al.

2013). En las últimas décadas, se han invertido grandes esfuerzos en

métodos de control y erradicación de especies invasoras (Spatz

et al. 2022). Sin embargo, estos suelen ser costosos, de larga duración y

con resultados variables, lo que supone una dificultad añadida a la gestión de

esta amenaza planetaria.

En este contexto, las islas son particularmente vulnerables

a las invasiones biológicas debido a que sus ecosistemas son aislados,

altamente especializados, a menudo, con ausencia de depredadores naturales y

sin (o baja) competencia que pueda contrarrestar los efectos de las especies

introducidas. Cabe aclarar que nos referimos con “islas” a porciones de tierra

completamente rodeadas por agua, definidas como “islas verdaderas” según Whittaker y Fernández-Palacios (2007). Estas se

clasifican en tres tipos dependiendo de su origen geológico: (i) islas

oceánicas, formadas por actividad volcánica y que nunca han estado conectadas

al continente, por ejemplo, Hawái y Canarias; (ii) islas continentales, penínsulas

que quedaron aisladas del continente por la subida del nivel del mar,

típicamente durante periodos interglaciares, por ejemplo, Sri Lanka, Bahamas y

Borneo; (iii) fragmentos continentales, porciones de corteza separadas del

continente original mediante procesos tectónicos, a menudo de gran tamaño y

antigüedad, como Nueva Zelanda, Seychelles y muchas de las islas mediterráneas,

incluidas las Baleares. Precisamente, dicho aislamiento ha promovido que

lleguen a estos ecosistemas tan sólo una proporción de la biota que habita el

continente cercano y que ha logrado superar todas las barreras para

establecerse. Como resultado, la biota insular es disarmónica, es decir, los

grupos taxonómicos presentes en las islas difieren notablemente en proporción y

diversidad de los encontrados en los continentes cercanos. Además, las especies

establecidas han evolucionado durante largos períodos en condiciones

ambientales específicas, lo que a menudo conlleva la pérdida de defensas frente

a depredadores, herbívoros, patógenos o competidores (Whittaker

y Fernández-Palacios 2007). Aunque todos los ecosistemas insulares son

frágiles, las islas oceánicas lo son especialmente debido a las altas tasas de

endemicidad, lo que incrementa el riesgo de extinción de sus especies nativas (Kier et al. 2009; Spatz et al. 2017).

De hecho, se estima que las especies invasoras han contribuido al 86 % de las

extinciones de especies endémicas documentadas en islas, tanto continentales

como oceánicas (Bellard et al. 2016, 2017). Además, dado el tamaño relativamente pequeño de

las islas, cada invasión biológica tiene un impacto relativamente grande en el

ecosistema. Una sola especie invasora puede desencadenar efectos en cascada,

alterando varias especies y funciones ecológicas. Así, por ejemplo, en las

islas Pitiusas, la culebra invasora Hemorrhois hippocrepis L. está

desplazando a la lagartija endémica Podarcis pityusensis Wagler (Hinckley et al. 2017), con potenciales efectos

negativos sobre la reproducción de C. tricoccon, planta que depende en

gran medida de esta lagartija para la dispersión de sus semillas en esas islas

(Celedón-Neghme et al. 2013). Por lo tanto,

comprender, prevenir y mitigar los impactos de las invasiones biológicas en

estos ecosistemas frágiles y únicos es una tarea de vital importancia.

En este trabajo, hacemos una revisión de los impactos

ecológicos, directos e indirectos, que tiene la introducción de especies

alóctonas – muchas de las cuales se vuelven invasoras – en islas, tanto en los

rasgos funcionales de las especies nativas como en las distintas funciones e

interacciones ecológicas (polinización, dispersión de semillas, herbivoría,

microorganismos). Presentamos ejemplos de diferentes ecosistemas insulares en

los que hemos trabajado (casos de estudio) e identificamos lagunas de

conocimiento que deberían abordarse en futuras investigaciones.

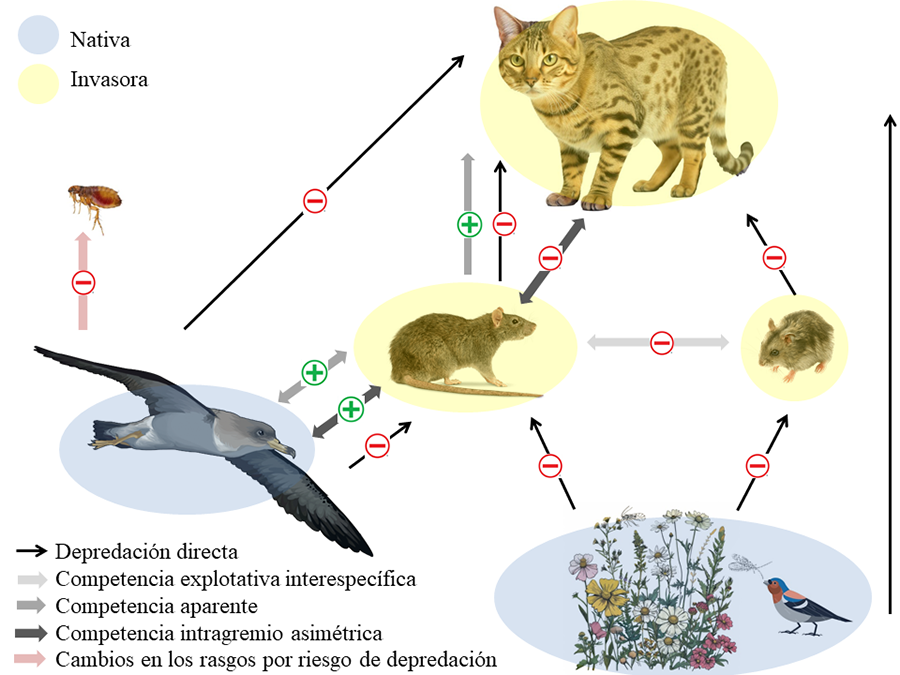

Impactos en rasgos y diversidad funcional

Los rasgos funcionales son características medibles de los

organismos que influyen directamente en sus interacciones abióticas y bióticas

(Nock et al. 2016). Estos rasgos caracterizan las

respuestas de las comunidades a los cambios ambientales (rasgos respuesta)

y determinan su impacto en procesos ecosistémicos (rasgos de efecto) (Violle et al. 2007; Díaz et al. 2013).

Incluyen aspectos morfológicos, fisiológicos, estructurales, fenológicos,

bioquímicos y de comportamiento que afectan al rendimiento de los organismos y,

por tanto, influyen en su capacidad para contribuir a funciones ecológicas como

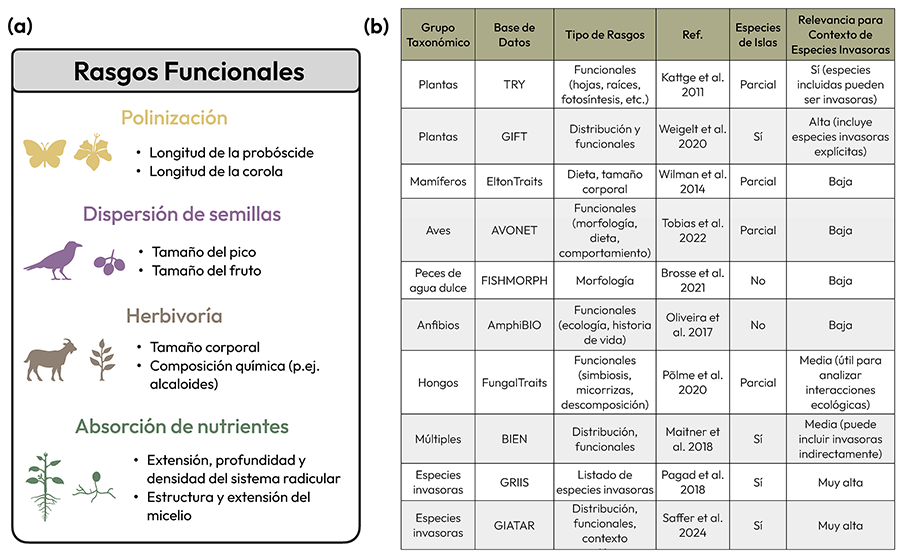

la polinización o la dispersión de semillas (Fig. 1a; Schleuning et al.

2020; Bello et al. 2023). El tamaño del pico en

aves, de una semilla o de un huevo, la masa corporal, el periodo de actividad,

la masa foliar por área, o la tasa fotosintética potencial, son algunos

ejemplos de rasgos funcionales.

La diversidad funcional

(entendida como la variación en los rasgos de las especies que determinan su

papel dentro de la comunidad), más que la identidad taxonómica, es clave para

entender la relación entre diversidad, estructura de las comunidades y funcionamiento

de los ecosistemas (Córdova-Tapia y Zambrano

2015; Donoso et al. 2020). Esto ha impulsado

estudios basados en rasgos funcionales (Schleuning et

al. 2015; Westoby 2025), que abordan diferentes

niveles organizativos: desde el análisis de rasgos de especies individuales o

niveles tróficos, pasando por la evaluación del ajuste de rasgos entre especies

en comunidades locales (Nowak et al. 2025),

hasta marcos conceptuales que integran ecología funcional (rasgos funcionales)

con ecología de redes (complejidad trófica) (Bello et al.

2023). También se refleja en el esfuerzo por compilar nuevas bases de datos

globales de rasgos de especies publicadas en los últimos años (Fig. 1b).

Figura 1. (a)

Ejemplos de rasgos funcionales asociados a diferentes interacciones entre

especies y funciones específicas. (b) Tabla resumen con ejemplos

de bases de datos de rasgos funcionales de especies (tanto introducidas como

nativas), organizadas por grupo taxonómico o por bases que abarcan múltiples

taxones con un enfoque exclusivo en invasoras. Se incluye breve descripción de

tipos de rasgos que abarcan cada una de ellas, referencia principal, si

contienen información específica sobre especies de islas (Sí: datos

explícitos; No: no incluidas o no es posible analizarlas con esa base; Parcial:

presentes, pero no categorizadas o diferenciadas explícitamente) y relevancia

de cada base de datos para estudios en contextos de invasiones biológicas (Muy

alta: diseñada para especies invasoras; Media; o Baja:

invasoras no especificadas).

Figure 1. (a) Examples

of functional traits associated with different species interactions and

specific ecological functions. (b) A summary table with examples of databases focused on

functional traits of species (both introduced and native), organized either by

taxonomic groups or as multi-taxa databases with an exclusive focus on invasive

species. The table includes a brief description of the types of traits covered

by each database, the main reference, whether they contain specific information

on island species (Yes: explicit data; No: not included or not

possible to analyze them with that database; Partial: present but not

explicitly categorized or differentiated) and the relevance of each database

for studies on biological invasions (Very high: specifically developed

for invasive species; Medium; or Low: invasive species not

specified).

Estas bases de datos permiten calcular la diversidad

funcional de comunidades, una medida de diversidad definida por la variación y

el promedio en los valores de rasgos entre organismos (Sobral

2023). También permiten definir el espacio funcional, un espacio

multivariado determinado por combinaciones de rasgos que describe la

variabilidad de rasgos entre comunidades ecológicas (López-Bustamante et al. 2024). Esto posibilita

calcular distintos índices para identificar nichos ecológicos y redundancias

funcionales (ver índices en Kaushik et al. 2022),

por ejemplo, al comparar comunidades con y sin especies introducidas.

La introducción de

especies modifica la composición de las comunidades locales, contribuye a la

homogeneización biótica y aumenta el riesgo de extinción de especies nativas (Bellard et al. 2016, 2017; Díaz et al. 2022). Estos efectos son especialmente alarmantes en sistemas insulares.

Revisiones globales que incluyen islas oceánicas, como Hawái, Galápagos o

Canarias, así como fragmentos continentales del Mediterráneo o Nueva Zelanda,

muestran que las especies invasoras tienen mayor probabilidad de causar

impactos negativos en la riqueza de plantas y animales nativos en islas que en

continentes, afectando la diversidad funcional (Pyšek et al. 2012). Estos impactos pueden ser más evidentes en

islas de menor tamaño, las cuales suelen albergar poblaciones de especies más

reducidas (Fernández-Palacios et al. 2021; Schrader

et al. 2024). Además, las

especies insulares presentan rasgos funcionales característicos como el

gigantismo, el enanismo, la dispersión reducida, la pérdida de defensas, la

falta de vuelo en aves e insectos, y el desarrollo de lignificación en plantas

herbáceas, entre otras (Russel y Keuffer 2019).

Aunque no hay un patrón único en los efectos de la

introducción de especies sobre la diversidad funcional de comunidades insulares

nativas, los impactos se manifiestan principalmente de dos formas: (i)

Introduciendo nuevos rasgos al ecosistema, diferentes a los de las especies

nativas, aumentando la diversidad funcional y alterando (o no) las

interacciones entre especies. Por ejemplo, las plantas invasoras en islas

suelen presentar rasgos funcionales que difieren de las especies nativas,

permitiéndoles ocupar nichos vacíos y competir eficazmente con la flora local (Mathakutha et al. 2019; Barton

y Fortunel 2023). Así, diferentes estudios han observado que la

introducción de especies ha aumentado la diversidad funcional de plantas en las

islas Canarias (Hanz et al. 2022), de peces de agua

dulce en Japón (Matsuzaki et al. 2013), la riqueza

funcional de reptiles en pequeñas islas del Caribe (Kemp 2023),

y en Azores, el aumento de riqueza de artrópodos derivado de la introducción de

nuevas especies ha contribuido a un incremento del espacio funcional ocupado

por estas comunidades (Whittaker et al. 2014). (ii)

Reduciendo la diversidad funcional al añadir rasgos similares a los promedios

de las especies nativas, o desplazando a especies nativas con rasgos únicos.

Uno de los casos más estudiados es la extinción de aves en islas debido a

especies introducidas a lo largo de la historia (Case

y Tarwater 2020; Sayol et al. 2021; Ali et al. 2023). Por ejemplo, Soares

et al. (2022) encontraron que la extinción de especies únicas en 74 islas

oceánicas del Pacífico, Índico y Atlántico ha reducido la riqueza y uniformidad

funcional de las comunidades de aves, ahora dominadas por especies más

redundantes. De manera consistente, Sayol et al. (2021)

mostraron que la introducción de especies alóctonas en nueve archipiélagos no

ha compensado las pérdidas funcionales por extinciones debidas a distintas

presiones humanas, contribuyendo a la homogeneización funcional de las

comunidades de aves en archipiélagos oceánicos. Esta disminución de la

diversidad funcional puede alterar interacciones clave como la polinización y

dispersión de semillas. En Hawái, Case y Tarwater

(2020) compararon comunidades históricas (antes de la llegada humana) y

modernas (mayoritariamente introducidas) de aves frugívoras, y observaron que

las actuales tienen menores tamaños corporales y picos más estrechos. Estos

cambios las hacen menos efectivas para dispersar semillas grandes, reduciendo

el tamaño de las semillas consumidas, las tasas de frugivoría y las distancias

de dispersión.

Todos estos hallazgos sugieren que los impactos de las

especies introducidas son contexto-dependientes y están influenciados por la

diversidad de rasgos de las especies nativas e introducidas (Kaushik et al. 2022). De hecho, un estudio global

reciente destaca que estos impactos dependen principalmente de la composición

de rasgos funcionales de las comunidades nativas (Nowak et

al. 2025). Esto subraya la importancia de considerar dicha variabilidad

para entender y predecir los impactos de las especies invasoras, así como el

potencial de los enfoques basados en rasgos para analizar sus efectos en

funciones ecosistémicas derivadas de interacciones ecológicas como las que se

exponen a continuación.

Impactos en interacciones y funciones ecológicas

Polinización

La polinización

mediada por animales es una función ecosistémica esencial para el mantenimiento

de la biodiversidad. Alrededor del 90 % de las plantas con flores dependen de

los animales para completar el primer paso de su reproducción (Ollerton et al. 2011; Díaz et al.

2013). De esta relación entre plantas con flores y polinizadores emergen

redes complejas de interacciones mutualistas que sustentan la estructura,

estabilidad y funcionamiento de las comunidades ecológicas (Bascompte 2009). En islas, las redes de polinización se

caracterizan por una baja diversidad de especies (Traveset

et al. 2016). Además, la limitada capacidad de dispersión hacia islas

oceánicas de los insectos, en especial de los no voladores, en comparación con

las plantas (Bernardello et al. 2001; Gillespie y Roderick 2002; Whittaker y Fernández-Palacios 2007), moldea

fuertemente la estructura de las redes de polinización, promoviendo asimetrías

en el número de especies interactuantes, reduciendo la competencia

interespecífica y resultando en redes altamente generalistas (Olesen y Jordano 2002; Kaiser-Bunbury

et al. 2009; Padrón et al. 2009; Traveset et al. 2013). Por otro lado, el aislamiento

geográfico de las islas durante largos períodos de tiempo ha promovido la

coevolución de las especies (Kress 1993; Guimaraes et al. 2011), contribuyendo al

fortalecimiento de interacciones específicas entre plantas y polinizadores

endémicos (Traveset y Richardson 2014).

En las últimas décadas,

las invasiones biológicas han contribuido significativamente a la alarmante

disminución de insectos polinizadores observada a nivel global (Potts et al 2010). Las islas oceánicas, en concreto, han sido

identificadas como una de las regiones geográficas con mayor riesgo de

disrupción de sus interacciones mutualistas (Bellard

et al. 2016, 2017). Las estimaciones predicen que el éxito reproductivo de las plantas

insulares que han perdido a sus socios mutualistas disminuye entre un 40 % y un

58 % (Aslan et

al. 2013). Además, la

introducción de nuevas especies de plantas y animales en los ecosistemas

insulares puede desencadenar una variedad de respuestas ecológicas en la flora

y fauna nativas y, en consecuencia, en sus relaciones (Traveset y

Richardson 2014). Las plantas

introducidas pueden competir con las plantas nativas por los polinizadores,

resultando en una reducción en las tasas de visitas y en el éxito reproductivo

de las especies de plantas nativas, con impactos negativos más fuertes a

mayores densidades de especies introducidas y características florales

similares a las nativas (Morales y Traveset 2009). Por otra parte, la introducción de especies

animales puede añadir nuevos competidores o depredadores a la comunidad, con

efectos negativos en las interacciones planta-polinizador (Aizen y Torres 2024). Aunque los polinizadores nativos suelen tener

la capacidad de cambiar a recursos alternativos, la baja diversidad vegetal de

las islas comparada con la de los continentes reduce las opciones de cambio y

hace más probable que las especies introducidas usurpen los recursos de las

nativas (Valido

et al. 2019). Por ejemplo, un

estudio reciente revela que la presencia de hormigas invasoras (Anoplolepis

gracillipes Smith y Technomyrmex albipes Smith) reduce el número de

flores visitadas por polinizadores voladores y la producción de frutos de

plantas nativas en Seychelles (Costa et al. 2023a). Las abejas (superfamilia Apoidea) se encuentran

entre los polinizadores invasores más ampliamente reconocidos, aunque sus

impactos son mayormente especulativos debido al escaso número de estudios

publicados hasta el momento, excepto para los géneros Apis y Bombus

(Ackerman 2021). Así, existen numerosos estudios sobre el efecto

de la abeja de la miel, Apis mellifera L., para la cual se han reportado

desplazamientos de polinizadores nativos por competencia en archipiélagos de

todo el mundo: Baleares (Montero-Castaño y Vilà 2017), Canarias (Valido et al. 2019) Hawái (Ing y Mogren 2020), Ogasawara (Kato et al. 1999), Nueva Caledonia (Kato y Kawakita 2004) y Mauricio (Hansen et al. 2002). Además, su introducción puede conllevar

impactos indirectos, como la cointroducción de parásitos y patógenos (p. ej., Varroa

destructor Anderson & Trueman, Nosema spp. Nägeli) y la

transmisión de enfermedades a abejas silvestres, un fenómeno conocido como

Invasiones mediadas por enfermedades (“Disease-mediated invasions”; p.

ej., Fürst et

al. 2014; Graystock et al. 2016). Los ecosistemas insulares también son

particularmente vulnerables a la introducción de depredadores, ya que las

especies nativas han evolucionado en ausencia de esta presión y no han

desarrollado mecanismos de defensa efectivos (Aizen y Torres 2024). Este es el caso de islas como Guam (Fritts y Rodda 1998), Taiwán (Huang et al. 2008) o Bahamas (Schoener y Spiller 1999), donde la introducción de reptiles insectívoros

ha causado declives en la diversidad de insectos, con efectos directos o

indirectos sobre la polinización.

No obstante, la introducción de especies también puede tener

efectos positivos en la polinización del ecosistema anfitrión (Aizen y Torres 2024). Por ejemplo, plantas invasoras

pueden facilitar la polinización de plantas nativas cuando el aumento de

visitas florales se debe a una mayor exhibición y diversidad floral colectiva,

actuando como especies “imán” (Schemske 1981; Johnson et al. 2003; Ghazoul 2006).

La fauna introducida también puede coexistir con la nativa, como es el caso de

la abeja de la miel con las abejas endémicas de las islas de Fiji y Hawái (Groutsch et al. 2019; Cortina

et al. 2019). Además, también se han observado interacciones beneficiosas

cuando las especies introducidas reemplazan funciones perdidas debido a la

extinción de las especies mutualistas nativas (Traveset

y Richardson 2014). Es el caso del pájaro ojiblanco japonés (Zosterops

japonicus Temminck & Schlegel), introducido en Hawái en 1929, que

desempeña de manera efectiva el rol de polinizador de numerosas plantas

endémicas, anteriormente desempeñado por aves nativas ahora extintas (Aslan et al. 2014).

En definitiva, los efectos de la introducción de especies en

las redes de polinización son diversos y dependen de las densidades en las que

se encuentren las especies invasoras y el estado de conservación de las

comunidades nativas. Sin embargo, la baja diversidad de especies y, por tanto,

de parejas efectivas en las islas comparado con la de los continentes, reduce

las opciones de cambio dentro de la red, y hace más probable que las especies

introducidas desplacen a las especies nativas de sus recursos.

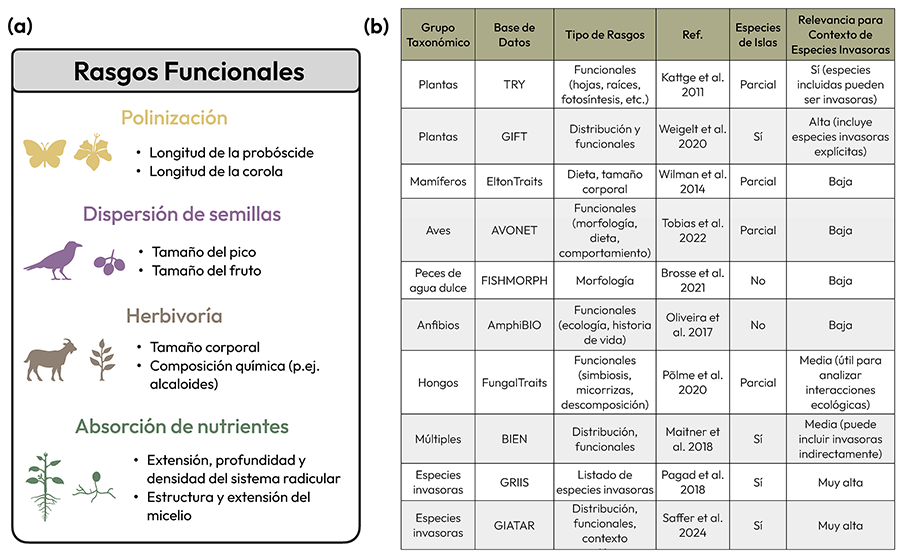

Caso de estudio: Polinización en las Galápagos

El archipiélago de las

Galápagos se encuentra en el océano Pacífico, a aproximadamente 960 km al oeste

de la costa continental de Ecuador. Se compone de 13 islas de más de 10 km²,

además de 9 islas de 1-10 km² y más de 100 islotes, formadas por actividad

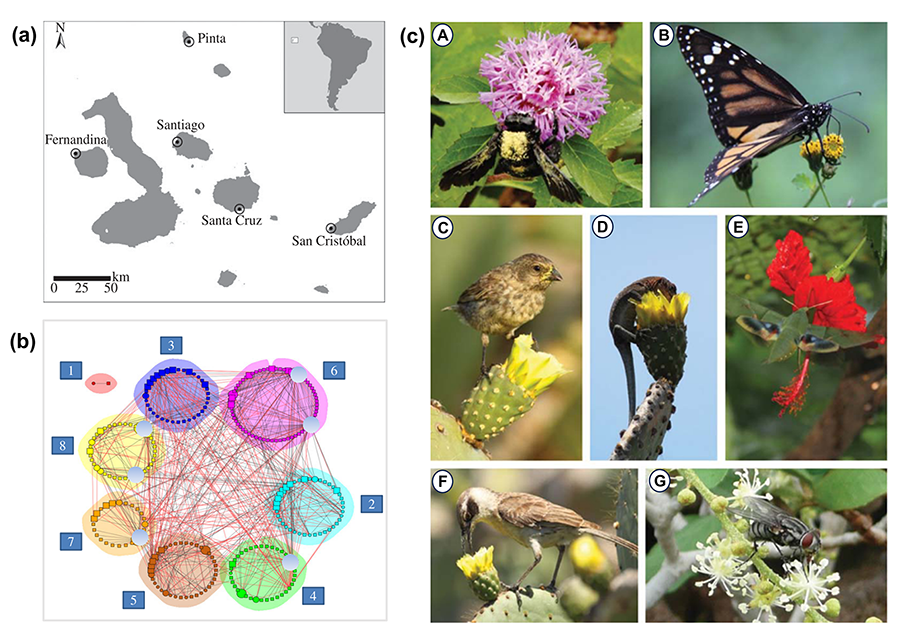

volcánica durante los últimos 4 millones de años (Fig. 2a; Poulakakis

et al. 2012); algunas de las

cuales estuvieron unidas en el pasado debido a fluctuaciones en el nivel del

mar (Ali y

Aitchison 2014). El aislamiento y

la ubicación del archipiélago con respecto a las corrientes oceánicas y los

vientos alisios han favorecido la presencia de un alto grado de endemismos. El

59 % de todos los vertebrados son endémicos (Tye et al. 2002), siendo especialmente alta esta tasa para las aves terrestres (84 %).

La flora de las Galápagos consta de unas 557 especies de plantas nativas

(180–190 endémicas) y aproximadamente 825 especies de plantas introducidas (Van Leeuwen et al. 2008; Jaramillo

et al. 2011). Sin embargo, tal diversidad endémica, rica y única, está

viéndose cada vez más amenazada por la introducción de especies. Traveset et al. (2013) evaluaron el impacto de las

especies invasoras sobre las redes de polinización de cinco islas de las

Galápagos. Sorprendentemente, el 20 % de todas las especies en la red son

invasoras (60 plantas y 220 polinizadores), participando en el 38 % de las

interacciones. La mayoría de las especies invasoras son insectos, especialmente

dípteros (36 %), himenópteros (30 %) y lepidópteros (14 %). Estos insectos

invasores tienen más interacciones que los polinizadores endémicos o los

nativos, actuando incluso como nodos centrales. Las especies invasoras se

vinculan principalmente a especies generalistas, aumentando el anidamiento y,

por lo tanto, la estabilidad de la red. Además, se han podido observar

adhesiones de las especies invasoras a los ocho módulos conectados

(determinados por restricciones geográficas y filogenéticas) de la red general,

representando alrededor del 30 % de las especies en dos de ellos (Fig. 2b). Una proporción sorprendentemente alta (38

%) de conectores (especies que mejoran la cohesión de la red) son especies

invasoras. Por otro lado, los polinizadores endémicos y nativos claves de estas

redes no demuestran una preferencia por las plantas nativas, incluyendo también

en su dieta especies de plantas introducidas (Fig. 2c;

Chamorro et al. 2012; Traveset

et al. 2015). Esto facilita la integración de plantas invasoras en la red,

incrementando el grado de generalismo de las interacciones. Estos resultados

indican que la estructura de estas comunidades emergentes podría volverse más

resistente a ciertos tipos de perturbaciones (por ejemplo, la pérdida de

especies), pero más vulnerable a otras (por ejemplo, la propagación de

enfermedades). Por tanto, se espera que estos cambios, tan notables en la

estructura de la red, tengan importantes consecuencias para el mantenimiento de

la biodiversidad nativa a medida que aumenten las invasiones.

Figura 2. (a)

Mapa de las Islas Galápagos mostrando los sitios de estudio. (b) Se

identificaron ocho módulos (en diferentes colores) en la red de interacción

entre 60 plantas y 220 polinizadores. El tamaño de los nodos (especies)

representa los diferentes roles, de periféricos (pequeños) a centrales

(grandes, círculos grises). Las plantas han sido representadas con círculos y

los animales con cuadrados. Las interacciones con al menos una especie invasora

(planta y/o polinizador) se indican en rojo, el resto de las interacciones, en

negro (nativas, endémicas o desconocidas). (c) Visitas florales por

parte de diferentes animales en Galápagos. (A) Xylocopa darwini Cockerell

polinizando Centratherum punctatum Cass.; (B) Agraulis

vanillae L. polinizando Bidens pilosa L.; (C) Geospiza

fuliginosa Gould. polinizando Opuntia galapageia Hemsley; (D)

Microlophus pacificus Steindachner en Opuntia galapageia Hemsley;

(E) Eumorpha labruscae yupanquii Kernbach polinizando Hibiscus

rosa-sinensis L.; (F) Mimus parvulus Gould en Opuntia

galapageia Hemsley; (G) Blaesoxipha sp. polinizando Croton

scouleri. Figura modificada a partir de Chamorro et

al. (2012) y Traveset et al. (2013).

Figure 2. (a) Map of the Galapagos Islands showing the study sites. (b)

Modules (in different colors) in the interaction network between 60 plants and

220 pollinators. The size of the nodes (species) represents the different

roles, from peripheral (small) to central (large, grey circles). Plants have

been represented with circles and animals with squares. Interactions with at least one invasive species (plant and/or

pollinator) are indicated in red, the rest of the interactions in black

(native, endemic or unknown). (c) Flower visits by different animals in

Galapagos. (A) Xylocopa darwini Cockerell pollinating Centratherum

punctatum Cass.; (B) Agraulis vanilla L. pollinating Bidens

pilosa L.; (C) Geospiza fuliginosa Gould. pollinating Opuntia

galapageia Hemsley; (D) Microlophus pacificus Steindachner

on Opuntia galapageia Hemsley; (E) Eumorpha labruscae

yupanquii Kernbach pollinating Hibiscus rosa-sinensis L.; (F)

Mimus parvulus Gould on Opuntia galapageia Hemsley;

(G) Blaesoxipha sp. pollinating Croton scouleri. Figure modified from Chamorro et al. (2012) and Traveset et al. (2013).

Dispersión de semillas

La dispersión de semillas es el proceso por el cual las

semillas, embriones que contienen el material genético para la próxima

generación, se transportan lejos de la planta madre. A través de este proceso,

las plantas aumentan las probabilidades de encontrar sitios adecuados para la

germinación, a la vez que reducen la competencia por recursos, tanto con la

planta madre como con plántulas conespecíficas, lo que hace más probable su

éxito de establecimiento. Por lo tanto, la dispersión de semillas es un proceso

ecológico fundamental que contribuye al flujo genético de las plantas y a la

dinámica de las poblaciones (Jordano 2000). Las

plantas han desarrollado diferentes mecanismos y estrategias para dispersar sus

semillas como, por ejemplo, estructuras morfológicas como las sámaras (alas)

que permiten la dispersión por el viento (anemocoria), o espinas y ganchos que

se adhieren a las plumas y al pelaje de los animales (ectozoocoria). En

particular, las angiospermas han desarrollado frutos carnosos que atraen a

animales frugívoros, los cuales dispersan sus semillas (endozoocoria). Este

proceso ha contribuido a la tasa de diversificación de las plantas leñosas con

flores tras su aparición (Tiffney y Mazer 1995).

Así, en algunos ecosistemas tropicales, hasta un 90 % de las angiospermas

pueden depender de frugívoros para dispersar sus semillas (Howe y Smallwood 1982). Además de proporcionar

una dispersión directa a sitios favorables para la planta, los frugívoros

pueden aumentar el éxito de germinación a través del paso de las semillas por

el sistema digestivo (Traveset et al. 2001). Las

aves, los mamíferos y los reptiles conforman los grupos de frugívoros más

comunes, siendo las aves y los reptiles particularmente importantes en los

ecosistemas de islas tropicales (Kaiser-Bunbury et

al. 2010).

La introducción de especies puede modificar la estructura y

dinámica de las interacciones entre plantas y frugívoros nativos, lo que puede

causar la disrupción de la función de dispersión de semillas (Traveset y Richardson 2014; Vizentin-Bugoni et al. 2021). Los ecosistemas

insulares son particularmente vulnerables a tales alteraciones, ya que los

organismos mutualistas de las islas han evolucionado en aislamiento y

frecuentemente han desarrollado rasgos específicos, como una dispersión

modificada o la pérdida de defensas en el caso de las plantas (Burns 2019). Algunos estudios han demostrado que los

frugívoros introducidos pueden alterar los patrones de reclutamiento de las

especies de plantas nativas, tanto de manera directa, por ejemplo, al reducir

la viabilidad o el éxito de germinación de plantas nativas tras su dispersión (Duron et al. 2017) o al dispersar exitosamente plantas

alóctonas (Mandon-Dalger et al. 2004), como de

manera indirecta, al reducir los servicios proporcionados por los dispersores

de semillas nativos (Traveset y Richardson

2014). En Hawái, por ejemplo, la mayoría de las aves frugívoras nativas han

sido reemplazadas por especies introducidas como el Ruiseñor del Japón (Leiothrix

lutea Scopoli). Estos frugívoros introducidos, además, dispersan las

semillas de plantas alóctonas en proporciones mucho mayores que las de plantas

nativas, promoviendo la expansión de las alóctonas y no logrando sustituir el papel de las aves extintas (Vinzentin-Bugoni et al. 2019, 2021). En la isla de Guam, Rogers

et al. (2017) demostraron que un depredador introducido, la culebra arbórea

marrón (Boiga irregularis Merrem), responsable de la extinción de

todas las especies nativas de aves forestales, redujo indirectamente la

dispersión, provocando un descenso del 61–92 % en el reclutamiento.

Sin embargo, la introducción de especies frugívoras podría

tener efectos positivos en la dispersión de plantas nativas a través del

reemplazo funcional de frugívoros extintos o la mejora del reclutamiento y la

supervivencia de especies vegetales. Por ejemplo, en Île aux Aigrettes

(Mauricio), la introducción de la tortuga gigante de Aldabra (Aldabrachelys

gigantea Schweigger) mejoró la regeneración del ébano endémico Diospyros

egrettarum I.Richardson, en peligro de extinción, al sustituir la función

de dispersión que llevaban a cabo las extintas tortugas gigantes del género Cylindraspis

(Griffiths et al. 2011). En cualquier caso, los

efectos negativos de las especies introducidas sobre la dispersión de semillas

nativas en las islas son más frecuentes que los efectos positivos (Cordero et al. 2023). Además, la interacción entre

especies introducidas puede tener efectos fatales a largo plazo, contribuyendo

a la emergencia de "complejos de invasión" (Invasional Meltdown),

en los que grupos de especies introducidas tienen efectos sinérgicos cada vez

más negativos en las comunidades nativas (Simberloff

y von Holle 1999).

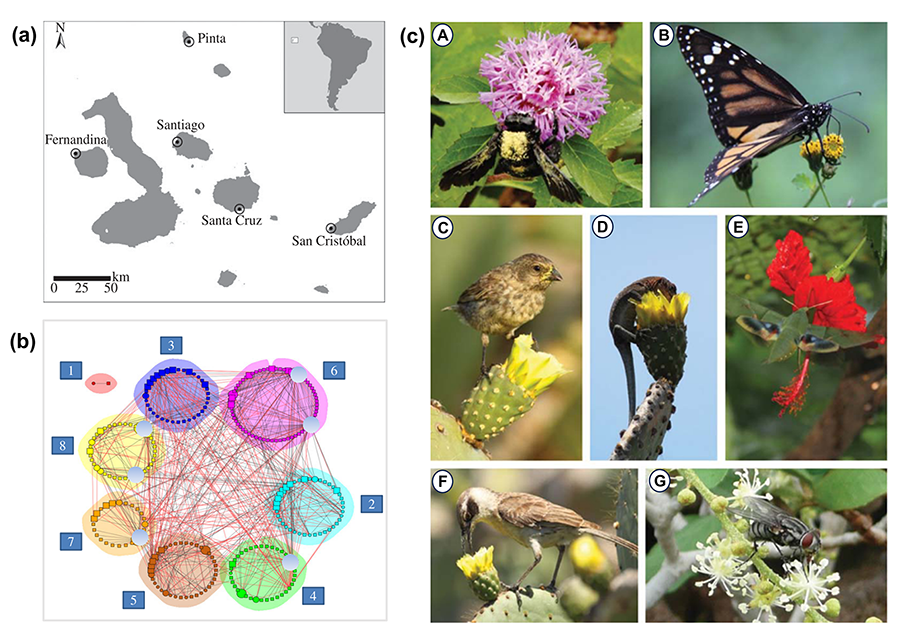

Caso de estudio: Dispersión de semillas en

Seychelles

El archipiélago de Seychelles, en el Océano Índico, está

formado por 115 islas, 42 graníticas y 73 coralinas. Las islas graníticas se

aislaron hace aproximadamente 65 millones de años, cuando India y Seychelles se

separaron (Briggs 2003), estando consideradas entre los

fragmentos continentales más antiguos del mundo (Baker

y Miller 1963). Mahé es la isla más grande del archipiélago, representando

el 67 % (155 km²) de la superficie total de las islas graníticas y cuya flora,

al tratarse de un fragmento continental, proviene de remanentes de floras

continentales antiguas, en lugar de eventos de dispersión a larga distancia (Kueffer et al. 2010). A pesar de la larga historia de

invasiones de plantas y siglos de deforestación, aún quedan parches importantes

de vegetación nativa en Mahé, especialmente en afloramientos rocosos graníticos

que se elevan abruptamente desde las tierras bajas, denominados “inselbergs” (Fleischmann 1997; Schumacher

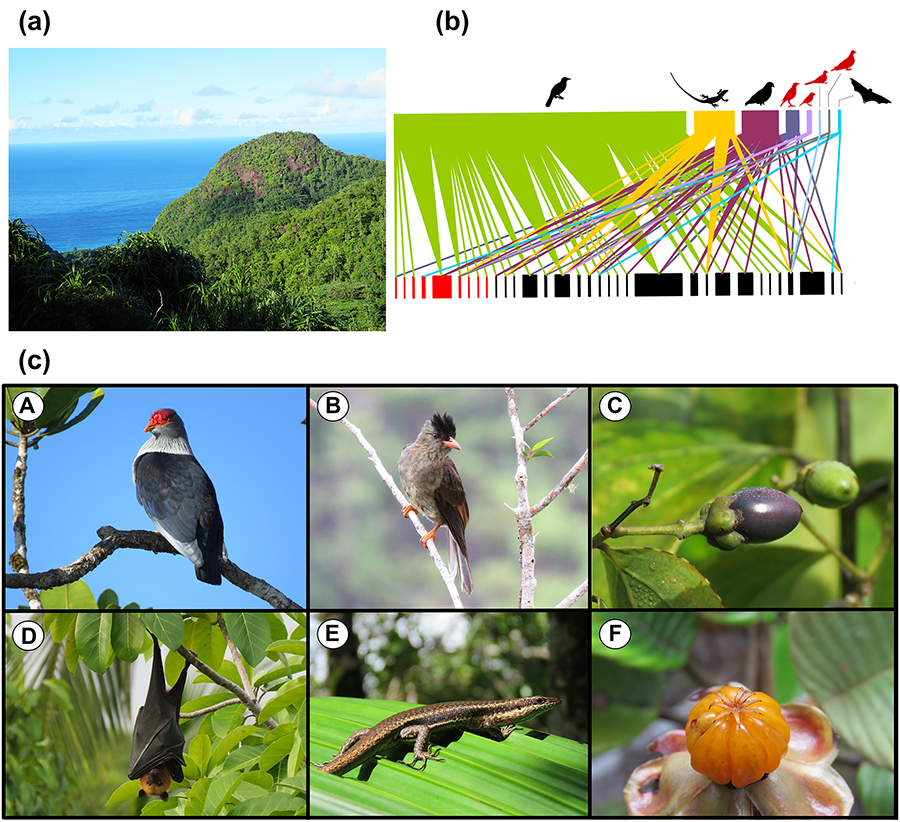

et al. 2009, Fig. 3a). Estos inselbergs

representan el último refugio para muchas especies de plantas endémicas

(proporción de endemismos ~ 63 %; Biedinger

y Fleischmann 2000) y sus comunidades están gravemente amenazadas por la

invasión de plantas, especialmente por la canela Cinnamomum verum J.

Presl (Kueffer et al. 2007). Costa

et al. (2022a, 2022b) estudiaron los efectos espacio-temporales de especies

alóctonas en la dispersión de semillas mediante un experimento natural a gran

escala, que consistió en ocho comunidades de plantas en inselbergs - cuatro

exclusivamente con plantas nativas (se eliminaron las alóctonas) y cuatro con

plantas nativas y alóctonas - en la isla de Mahé (Kaiser-Bunbury

et al. 2017). En Costa et al. (2022a), se

monitorizó la dirección del transporte de semillas dispersadas por aves

(llegando y saliendo de los parches de bosque nativo en inselbergs hacia la

matriz invadida circundante). Encontraron que los restos de bosque en

inselbergs son áreas importantes de alimentación para frugívoros, actuando como

fuente de propágulos nativos para los bosques invadidos circundantes y

potencialmente limitando la progresión de la invasión de plantas alóctonas. Dos

de estas especies dominantes (C. verum J. Presl y Clidemia hirta (L.)

D. Don) están muy integradas en las dietas de los frugívoros, compitiendo con

plantas nativas por los servicios de dispersión. Usando el mismo experimento, Costa et al. (2022b) estudiaron el impacto de las

invasiones de plantas en la dinámica estacional de la frugivoría (dentro y

fuera del pico de fructificación) y las redes de dispersión de semillas (Fig. 3b). Los frugívoros nativos dispersaron

semillas durante períodos más prolongados y una mayor diversidad de especies en

comparación con los alóctonos. Por lo tanto, es poco probable que los

frugívoros alóctonos reemplacen el papel de dispersión de semillas llevado a

cabo por frugívoros nativos. Además, al fructificar de forma sincronizada con

las plantas nativas, las plantas alóctonas compiten por los servicios de

dispersión, llevados a cabo predominantemente por frugívoros nativos (Fig. 3c). Durante el pico principal de

fructificación, cuando los frutos nativos son abundantes, no hay suficientes

animales para dispersar los frutos (el servicio de dispersión está saturado),

lo que probablemente intensifica la competencia entre frutos nativos y

alóctonos. Cuando los recursos son escasos, los frugívoros se vuelven más

selectivos hacia frutos alóctonos con alto valor nutricional en sitios

invadidos. Por tanto, las especies nativas que fructifican fuera de temporada

en zonas invadidas tienen menos probabilidades de dispersarse.

Caso de estudio: Dispersión de semillas en el

Caribe

Las islas oceánicas del Caribe

incluyen el archipiélago de Lucayas, las Antillas Mayores y las Antillas

Menores. La interacción entre diferentes tamaños, historias geológicas y grados

de aislamiento de las islas ha contribuido a crear una de las regiones más

biodiversas del planeta (Maunder et al. 2008; Nieto-Blázquez et al. 2017), albergando, por

ejemplo, cerca del 2.3 % de la flora global (Torres-Santana

et al. 2010). Debido a la alta proporción de endemismos y la elevada

pérdida de hábitats, la región se considera uno de los puntos calientes de

biodiversidad y una región con alta prioridad de conservación (Shi et al. 2005). Desde que llegaron los humanos hace

alrededor de 7000 años (Fitzpatrick y Keegan

2007), las islas han sufrido impactos antropogénicos, como la introducción

de nuevas especies. Esto ha llevado a la pérdida de muchas especies nativas,

como diversos papagayos endémicos (Gala y Lenoble

2015), y se estima que un 37.5 % de las extinciones de mamíferos

registradas globalmente en los últimos 500 años han tenido lugar en las islas

del Caribe (MacPhee y Fleming 1999). Aunque

existen estudios sobre la dispersión de semillas en la región (p. ej. Carlo y Morales 2016), los efectos de las especies

introducidas en estos sistemas y cómo estas especies se integran en las redes

de dispersión de semillas nativas siguen siendo campos poco estudiados. Vollstädt et al. (2022) llevaron a cabo una revisión

de la literatura disponible sobre interacciones planta-frugívoro en el Caribe

revelando que la red estaba compuesta por, al menos, 486 especies de plantas y

178 de frugívoros, de las cuales el 16 % de las plantas y el 8 % de los

frugívoros son introducidos. Al analizar en más detalle las interacciones de

las especies introducidas, se descubrió que los frugívoros introducidos

interactuaron significativamente más con plantas introducidas de lo esperado al

azar, indicando una preferencia de las especies introducidas para interactuar entre sí. Además,

en un experimento con frutos artificiales llevado a cabo en la región, se

observó que los frugívoros nativos redujeron significativamente su actividad

cuando los frugívoros introducidos interactuaron con los frutos artificiales (Kim et al., datos

sin publicar). Por último, de manera más general, se demostró que, para muchas

de las islas del Caribe, particularmente las Antillas menores, hay muy pocos

datos empíricos que permitan estimar el impacto de la flora y la fauna

introducidas sobre la función de dispersión de semillas de plantas nativas (Vollstädt et al. 2022).

Figura 3. (a)

Inselberg en la isla de Mahé, Seychelles. (b) Red de interacciones entre

especies de frugívoros (barra superior, en diferentes colores, siluetas de

animales introducidos en rojo) y plantas (barra inferior, introducidas en rojo)

durante todo el periodo de fructificación en Mahé. Obtenido de Costa et al.

2022b. (c) Ejemplos de animales dispersores y frutos en inselbergs de

Mahé: (A) Alectroenas pulcherrimus Scopoli; (B) Hypsipetes

crassirostris Newton; (C) Cinnamomum verum J. Presl; (D)

Pteropus seychellensis Kerr; (E) Trachylepis seychellensis Duméril

& Bibron; (F) Dillenia ferruginea (Baill.) Gilg. Todas las

especies son endémicas excepto C. verum, que es invasora. Fotos: Alba Costa.

Figure 3. (a)

Inselberg on Mahé Island, Seychelles. (b) Interaction network between frugivore species (top bar, in

different colours, symbols of non-native in red) and plants (bottom bar,

non-natives in red) throughout the fruiting period on Mahé. Extracted from

Costa et al. 2022b. (c)

Examples of seed dispersers and fruits on inselbergs of Mahé: (A) Alectroenas pulcherrimus Scopoli;

(B) Hypsipetes

crassirostris Newton; (C) Cinnamomum verum J. Presl; (D) Pteropus seychellensis Kerr; (E) Trachylepis seychellensis Duméril & Bibron; (F) Dillenia ferruginea (Baill.)

Gilg. All species are endemic except C. verum, which is invasive. Photos:

Alba Costa.

Herbivoría

La herbivoría, definida como el consumo de partes

vegetativas o reproductivas de una planta por un animal (Crawley

1983), es una interacción ecológica tradicionalmente clasificada como

antagónica por los numerosos efectos negativos que han sido descritos sobre las

comunidades vegetales. En particular, se han documentado impactos severos sobre

el crecimiento, la supervivencia, la reproducción, el reclutamiento y la

dinámica poblacional de las plantas (Haas y Lortie

2020; Leal et al. 2022). Además, los herbívoros

pueden causar la disrupción de interacciones ecológicas (Barber

et al. 2012), siendo la polinización una de las más estudiadas en las

últimas décadas (Moreira et al. 2019; Haas y Lortie 2020 y referencias ahí citadas; Muñoz-Gallego et al. 2022). Por el contrario, hay

muy pocos estudios que exploren los impactos de la herbivoría sobre otras

interacciones como la dispersión de semillas (Whitehead

y Poveda 2011; Muñoz-Gallego et al. 2025).

Estas disrupciones ecológicas pueden dar lugar a efectos en cascada sobre el

funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, Vitali et

al. (2023) reportaron que el consumo de hojas de Aristotelia chilensis (Molina)

Stuntz, el principal hospedador del muérdago Tristerix corymbosus

(L.) Kuijt en la Patagonia, por ungulados introducidos afectó

negativamente a las poblaciones de dos especies clave, el colibrí Sephanoides

sephaniodes Lesson y el marsupial Dromiciops gliroides Thomas,

polinizador y dispersor de semillas del muérdago, respectivamente, pero también

de muchas otras plantas de la comunidad. La disrupción de estas interacciones

clave generó efectos en cascada en toda la comunidad, afectando a la

conectividad y estabilidad de las redes de interacción mutualistas. Sin

embargo, las plantas también pueden responder a la herbivoría con mecanismos

positivos para la reproducción (es decir, sobrecompensación; Paige y Whitham 1987), aumentando la producción

de semillas/frutos o la atracción de polinizadores (Aguirrebengoa

et al. 2021; Cozzolino et al. 2015; Muñoz-Gallego et al. 2022). Por último, los

grandes herbívoros son cruciales como dispersores de semillas en muchos

ecosistemas (Jaroszewicz et al. 2013; Sridhara et al. 2016).

En los ecosistemas insulares, los herbívoros introducidos

son una de las principales causas de extinciones de especies, ya que muchas

plantas han evolucionado en ausencia de dicha presión (Cubas

et al. 2019). Entre todos los herbívoros alóctonos, los mamíferos destacan

por sus impactos devastadores, extensamente documentados (Courchamp et al. 2003; Clout

y Russell 2007). Especies como la cabra (Capra hircus L.), el conejo

(Oryctolagus cuniculus L.) y roedores (Rattus spp. L. y Mus

musculus L.) están clasificadas entre las 100 especies invasoras más

destructivas a nivel mundial (Lowe et al. 2000). En

particular, la introducción histórica de cabras domésticas en islas para

abastecer nuevos asentamientos humanos ha afectado drásticamente la flora

nativa y la estructura de los ecosistemas, llegando a extinguir muchas especies

de plantas endémicas (Gizicki et al. 2018; Abe 2021; Menezes de

Sequeira et al. 2021). En consecuencia, iniciativas de erradicación han

demostrado que es posible recuperar parte de la biodiversidad perdida, como se

ha observado en algunas islas mediterráneas (p.ej. Capó et

al. 2022). Por otra parte, más del 80 % de las islas de todo el mundo

presenta roedores introducidos (Harris 2009). Sus

efectos incluyen la depredación de aves, insectos y semillas, y el consumo de

plantas, limitando la regeneración de las comunidades vegetales y alterando

interacciones clave como la polinización y la dispersión de semillas (Traveset et al. 2009). Para los conejos se han

descrito impactos similares (Cubas et al. 2019; Kossoff et al. 2024). No obstante, en ciertos casos,

los herbívoros introducidos pueden desempeñar un rol positivo en el ecosistema;

por ejemplo, en Chile, las cabras introducidas actúan como el único dispersor

legítimo del cactus endémico Eulychnia acida Phil., cuyos frutos están

adaptados a grandes herbívoros ahora extintos (Cares et

al. 2018). Si bien los ecosistemas insulares también pueden verse afectados

por la introducción de insectos herbívoros (Russell et

al. 2017), sus impactos ecológicos siguen siendo desconocidos en la mayoría

de los casos. En las Islas Galápagos, por ejemplo, se han introducido más de

460 especies de insectos, de los cuales aproximadamente el 40 % son herbívoros,

representando una amenaza potencial para la flora nativa de la isla (Causton et al. 2006).

Más allá del papel de los

herbívoros como especies invasoras, hay muy pocos estudios que describan los

impactos de las invasiones biológicas sobre las interacciones planta-herbívoro

(Harvey y

Fortuna 2012; McCary et al. 2016), y la mayoría de ellos están asociados al

proceso de invasibilidad de plantas alóctonas (p. ej., Rodríguez et al. 2019, 2021;

Santos

de Araújo et al. 2024). En este

sentido, la herbivoría puede actuar como un filtro ecológico en el proceso de

invasión (Sullivan

y Shaw 2023). Un trabajo de

revisión del impacto de los herbívoros nativos sobre plantas alóctonas mostró

una reducción de hasta un tercio en la producción y viabilidad de semillas,

reclutamiento, supervivencia y crecimiento de plántulas, y de casi la mitad en

el tamaño y el crecimiento de las plantas adultas (Maron y Vilà 2001). Esto puede deberse a que las plantas alóctonas

carezcan de defensas efectivas frente a los herbívoros nativos, viéndose más

afectadas que las plantas nativas (Hipótesis de la Nueva Asociación,”New

Association Hypothesis”; Parker y Hay 2005). Sin embargo, los herbívoros también pueden

promover y facilitar las invasiones. Así, pueden establecer relaciones

mutualistas con plantas alóctonas, por ejemplo, dispersando sus semillas a

largas distancias (Maron y Vilà 2001).

Además, herbívoros alóctonos pueden asociarse con plantas alóctonas,

promoviendo una retroalimentación positiva (Complejos de Invasión, “Invasional

Meltdown”), como es el caso de las suculentas invasoras Carpobrotus

edulis (L.) N.E.Br. y C. aff. acinaciformis (L.) L.Bolus,

dispersadas por ratas y conejos introducidos en islas del sureste de Francia (Bourgeois et al. 2005). Por otro lado, los herbívoros también pueden

facilitar la invasión de plantas alóctonas si muestran preferencia por las

nativas (Hipótesis de la Liberación del Enemigo, “Enemy Release Hypothesis”; Keane y Crawley 2002). Por ejemplo, las plantas endémicas de la isla

de Tenerife son mucho más consumidas por conejo (introducido) que las plantas

alóctonas (Cubas

et al. 2019). Finalmente, los

herbívoros también pueden facilitar indirectamente el establecimiento de

plantas introducidas mediante la alteración de las interacciones de competencia

de la comunidad y las condiciones abióticas del medio (Maron y Vilà 2001).

Caso de estudio: Herbivoría en las Baleares

El archipiélago de las Islas Baleares, situado en el mar

Mediterráneo, a 88 km de la península ibérica, comprende dos grupos de islas

continentales: las Pitiusas, formadas por Ibiza, Formentera y unos 60 islotes,

y las Gimnésicas, formadas por Mallorca, Menorca, Cabrera y alrededor de 30

islotes. Mallorca es la isla más grande del archipiélago, con una superficie

aproximada de 3640 km2 y una flora típicamente mediterránea, con

unas 2000 especies, de las cuales más de 100 son introducidas (Govern de les Illes Balears 2025). La mayoría de los

herbívoros vertebrados presentes actualmente en la isla fueron introducidos

históricamente, hace milenios (Bover y Alcover 2008).

Es el caso de animales domésticos como las cabras y las ovejas, el conejo, así

como de diferentes especies de roedores. Sin embargo, se han descrito

introducciones más recientes como la del coatí Nasua nasua L. (Mayol et al. 2009), el gamo Dama dama L. (Pinya y Lassnig 2018) o el mapache Procyon lotor

L. (Lassnig et al. 2020). Entre los herbívoros

invertebrados, destacan la procesionaria del pino Thaumetopoea pityocampa Denis

& Schiffermüller, el picudo rojo Rhyncophorus ferrugineus Olivier,

la polilla barrenadora del palmito Paysandisia archon Burmeister y

la polilla peluda de la encina Lymantria dispar L., entre otros (Govern de les Illes Balears 2025). Sin embargo,

son muy pocos los estudios que hayan evaluado el impacto de estas especies

introducidas sobre la flora nativa de la isla (p. ej., Cursach

et al. 2013; Capó et al. 2021). Muñoz-Gallego (2023) evaluó

recientemente, mediante estudios observacionales y aproximaciones espacialmente

explícitas, el impacto combinado de la polilla invasora P. archon y la

cabra asilvestrada C. hircus sobre la reproducción y las interacciones

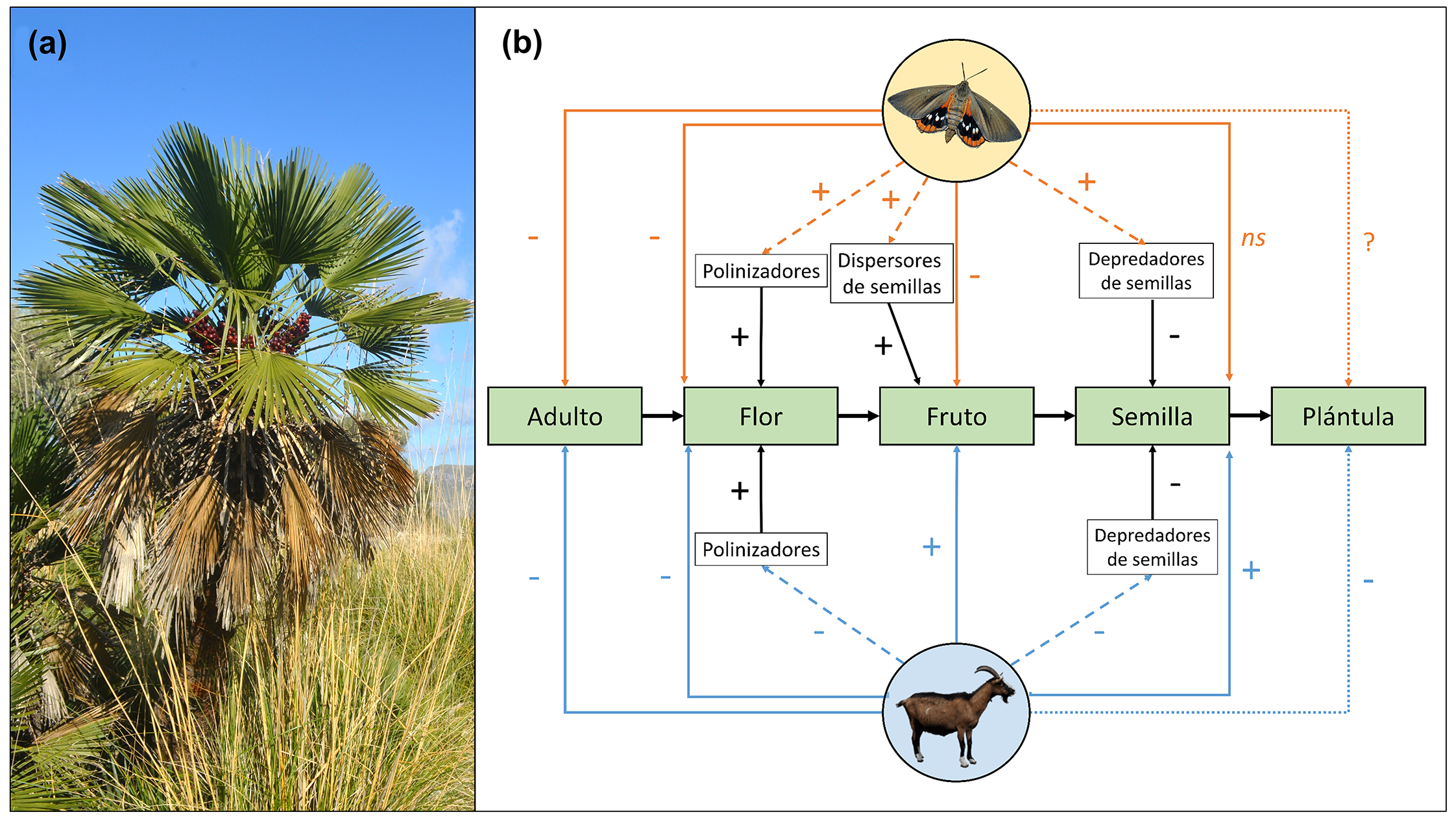

planta-animal del palmito mediterráneo Chamaerops humilis L. (Fig. 4a).

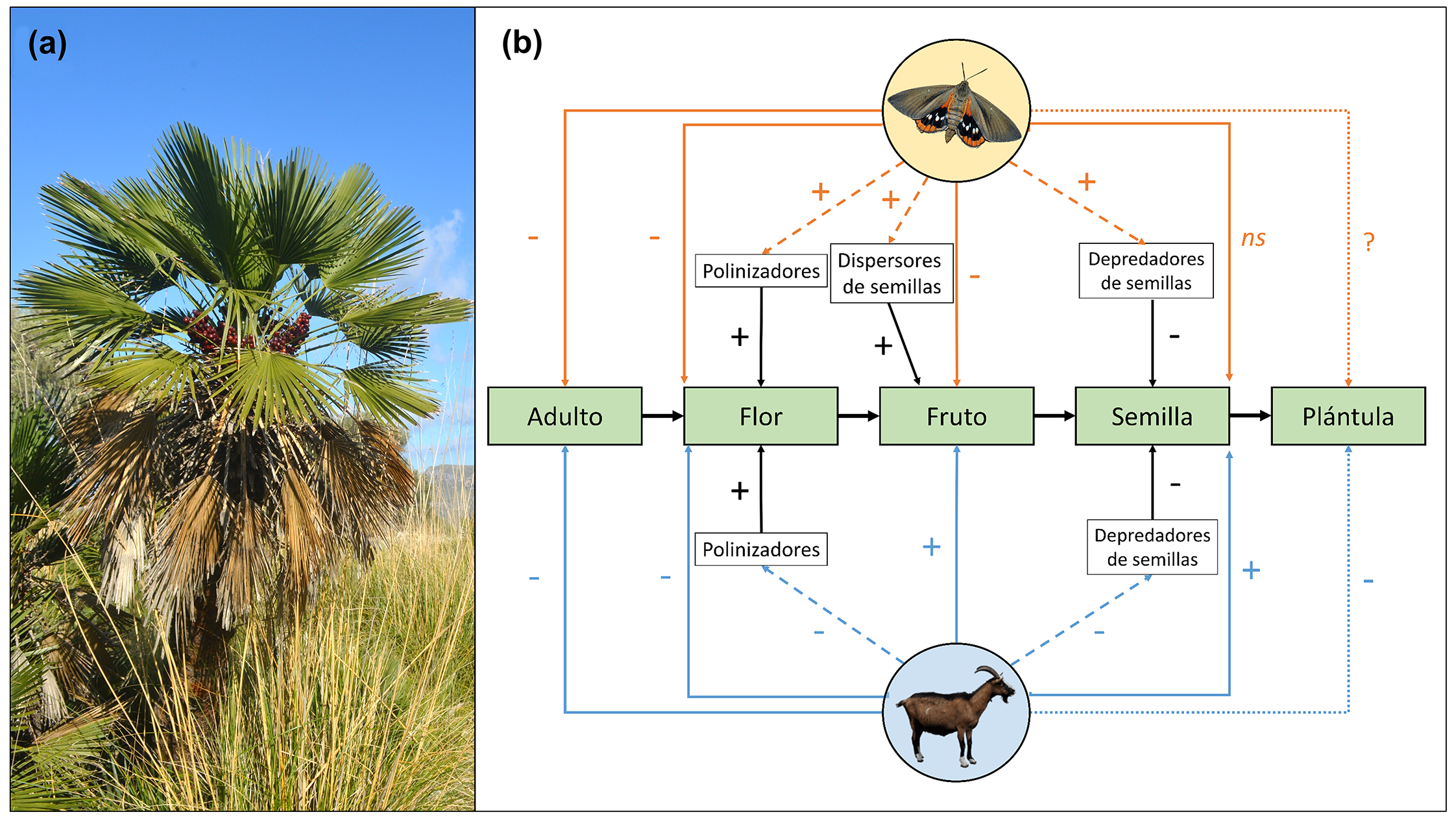

Figura 4. (a)

Individuo de palmito mediterráneo Chamaerops humilis L. (b)

Representación esquemática de los efectos directos e indirectos observados y

esperados de los dos herbívoros invasores alóctonos, Paysandisia archon Burmeister

(naranja) y Capra hircus L. (azul), en las etapas del ciclo de vida

(adulto, flor, fruto, semilla, plántula) del palmito C. humilis L.

(verde). Las líneas negras representan los efectos directos de otros animales

interactuantes (mutualistas y antagonistas) en la reproducción de la palmera.

Las líneas continuas indican efectos directos, las líneas discontinuas

representan efectos en otros animales interactuantes que conducen a efectos

indirectos en la reproducción de la palmera, y las

líneas punteadas indican efectos no evaluados en este proyecto, pero

probablemente presentes. Nótese que los efectos indirectos solo se muestran

cuando fueron estadísticamente significativos. El signo del efecto se indica

junto a las flechas (+, positivo; -, negativo; ns, no significativo; ?,

desconocido). Obtenido de R. Muñoz-Gallego (2023).

Figure 4. (a) An

individual of the Mediterranean dwarf palm Chamaerops humilis L. (b) Schematic representation of observed

and expected direct and indirect effects of the two invasive non-native

herbivores, Paysandisia archon (orange) and Capra hircus L.

(blue), on the life cycle stages (adult, flower, fruit, seed, seedling) of the

dwarf palm C. humilis (green). Black lines represent direct effects of

other interacting animals (both mutualists and antagonists) on the dwarf palm

reproduction. Solid lines indicate direct effects, dashed lines represent

effects on other interacting animals which lead to indirect effects on palm

reproduction, and dotted lines indicate effects not evaluated in this thesis

but probably present. Note that indirect effects are only shown when they were

statistically significant. The sign of the effect is indicated next to the

arrows (+, positive; -, negative; ns, non-significant; ?, unknown). Extracted

from R. Muñoz-Gallego (2023).

La polilla, originaria de Sudamérica, fue detectada en la

isla en 2003 (Sarto i Monteys y Aguilar 2005),

mientras que las poblaciones de cabra asilvestrada comenzaron a expandirse en

los años 60 tras el abandono de la agricultura, alcanzando en la actualidad más

de 20 000 individuos (Vives y Baraza 2010).

En un primer estudio, Muñoz-Gallego et al. (2019)

demostraron que las cabras dispersan eficientemente las semillas de palmito,

posiblemente reemplazando el papel de dispersores extintos. Sin embargo,

esta interacción mutualista puede tornarse antagonista dependiendo de la

densidad de cabras (Muñoz-Gallego et al. 2023a).

En poblaciones sin cabras, la agregación espacial de las semillas dispersadas y

la tasa de depredación de semillas por insectos fueron altas, mientras que la

tasa de germinación fue muy baja, debido a una limitación en el servicio de

dispersión. Por el contrario, una densidad de cabras muy elevada anuló por

completo el reclutamiento del palmito, debido a la intensa florivoría (es

decir, consumo de flores/inflorescencias) ejercida en la época de floración (Muñoz-Gallego et al. 2023b). Además, se

reportaron efectos directos e indirectos de ambos herbívoros sobre las

interacciones de polinización y frugivoría. Las palmeras atacadas por la

polilla mostraron mayores tasas de polinización, mientras que las atacadas por

cabra mostraron el patrón contrario. Además, ambos herbívoros tuvieron efectos

no-aditivos negativos sobre el desarrollo de los frutos (Muñoz-Gallego et al. 2022). Finalmente, las tasas

de depredación de semillas por insectos, pero también las de visitas por

frugívoros, fueron mayores en las palmeras atacadas por la polilla, sugiriendo

efectos indirectos de la herbivoría mediados por rasgos del fruto (Muñoz-Gallego et al. 2025). Por lo tanto,

ambos herbívoros invasores ejercieron múltiples y variados efectos, directos e

indirectos, positivos y negativos, dependiendo de la etapa del ciclo vital de

la planta y de la densidad de las especies interactuantes (Fig.

4b). Estos hallazgos destacan la importancia de evaluar el impacto

combinado de diferentes especies invasoras sobre las comunidades vegetales y

los ecosistemas en toda su complejidad.

Interacciones con microorganismos

Entre los numerosos organismos invasores, los

microorganismos como bacterias, hongos, virus y protistas desempeñan un papel

significativo en la transformación de los ecosistemas (Thakur

et al. 2019). Además de actuar como patógenos, estos microorganismos son

mediadores clave en las interacciones ecológicas, influyendo significativamente

en las comunidades vegetales, los procesos del suelo y la dinámica de los

ecosistemas, creando condiciones que favorecen a las especies invasoras (Van Der Putten et al. 2007). Caracterizados por su

rápido crecimiento, adaptabilidad y competitividad, estos microorganismos se

convierten en importantes agentes de cambio en los ecosistemas (Litchman 2010). A pesar de su importancia, los

microorganismos invasores han recibido menos atención que las plantas o los

animales debido a su naturaleza microscópica y los desafíos que plantea su

detección.

La introducción de microorganismos en las islas se ha visto

facilitada en las últimas décadas por la globalización y el creciente comercio

intercontinental, incluyendo el transporte de suelo, material vegetal y

materiales de construcción (Jairus et al. 2011; Hulme 2021). Además, el movimiento deliberado de insectos

con fines agrícolas o alimentarios puede actuar como vector adicional de

organismos asociados (patógenos, parásitos o microorganismos simbióticos),

contribuyendo también a la invasión biológica en estos ecosistemas (Rodríguez et al. 2024). Los patógenos invasores que

afectan a las especies vegetales, tanto agrícolas como silvestres, han sido

objeto de un estudio más profundo debido a su significativo impacto ecológico y

económico (Thakur et al. 2019). Entre estos, el

oomiceto Phytophthora cinnamomi Rands ha causado daños severos en

huertos de aguacate en las islas Canarias (Rodríguez-Padrón

et al. 2018) y ha amenazado especies nativas como Banksia spp. en

Australia, afectando indirectamente a las poblaciones de aves que dependen de

estos hábitats (Hart et al. 2024). Otro caso relevante

es la bacteria Xylella fastidiosa Wells et al., una amenaza global para

cultivos como viñedos, almendros y olivos. Detectada en las islas Baleares,

esta región alberga una notable diversidad genética del patógeno, lo que ha

llevado a medidas preventivas y a un monitoreo continuo para mitigar su

propagación (Quetglas et al. 2022). Aparte de su

impacto en la flora, algunos patógenos han afectado gravemente a la fauna

insular, como el hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis Longcore,

Pessier & D.K. Nichols, responsable de drásticas disminuciones en las

poblaciones de anfibios en regiones como Hawái y Madagascar. Este patógeno ha

estado estrechamente asociado con especies invasoras como las ranas Eleutherodactylus

coqui Thomas, que actúan como reservorios y facilitan su propagación (Beard y O’Neill 2005; Bletz et

al. 2015).

Más allá de los impactos directos de los patógenos, otros

microorganismos desempeñan un papel crucial en los procesos de invasión al

interactuar de diversas formas con las plantas alóctonas (Callaway y Lucero 2020). Por ejemplo, la gramínea

invasora Bromus tectorum L., presente en islas como Islandia y Japón,

incrementa su competitividad al aumentar la abundancia de patógenos de semillas

perjudiciales para las especies nativas (Beckstead et

al. 2010; GISD 2016). A su vez, algunas especies

logran escapar de las interacciones antagónicas en su área de origen y

aprovechar las condiciones del suelo invadido (Keane

y Crawley 2002). Muchas plantas invasoras también llegan acompañadas de

mutualistas obligados, como hongos micorrícicos o bacterias fijadoras de

nitrógeno, lo que facilita su establecimiento en nuevos entornos, ayudándolas a

superar la resistencia biótica de las comunidades nativas y alterando las

dinámicas de los ecosistemas, especialmente en ambientes insulares (Rodríguez-Echeverría 2009; Dickie et al. 2010; Delavaux et

al. 2021). En las Islas Galápagos, por ejemplo, Psidium guajava L.,

una planta invasora, se beneficia tanto de hongos micorrícicos locales como

introducidos para colonizar suelos pobres, desplazando así a las especies

nativas (Duchicela et al. 2020). Las invasiones de

pinos, facilitadas por hongos ectomicorrícicos como Suillus spp. y Rhizopogon

spp. introducidos en plántulas y suelos comerciales, representan un caso

destacado de coinvasión (Policelli et al. 2019).

En regiones como Nueva Zelanda y Hawái, estas coinvasiones han eliminado

barreras clave para su establecimiento, provocando cambios significativos en la

biodiversidad y los ciclos de nutrientes (Hayward et al.

2015; Sapsford et al. 2022). Animales introducidos, como jabalíes y ciervos

en Isla Victoria, Argentina, pueden dispersar hongos micorrícicos y facilitar

el establecimiento de pinos introducidos (Nuñez et al. 2013). Algunas aves también dispersan esporas

micorrícicas (Correia et al. 2019; Caiafa et al. 2021), lo que

podría constituir un mecanismo adicional en la expansión de especies alóctonas. Estos hongos

ectomicorrícicos invasores pueden tener impactos inesperados. Por ejemplo, Amanita

phalloides (M. Bieb.) Cavara & Grande, un hongo tóxico para los

humanos, se ha establecido en asociación con árboles introducidos en Nueva

Zelanda y Australia, planteando serios desafíos para la salud pública y la

gestión ambiental (Pringle y Vellinga 2006; Dickie et al. 2016). Por otra parte, las bacterias fijadoras de nitrógeno,

como Rhizobium spp. y Frankia spp., establecen simbiosis con

leguminosas y plantas actinorrícicas, algunas de ellas invasoras como especies

de los géneros Acacia y Cytisus, enriqueciendo el suelo y

aumentando su productividad (Rodríguez-Echeverría

2010; Traveset y Richardson 2014). En

Hawái, Myrica faya (Aiton) Wilbur incrementa el nitrógeno en suelos

pobres a través de Frankia spp., beneficiando a otras invasoras frente a

las nativas (Vitousek y Walker 1989; Huguet et al. 2005).

Por otro lado, las interacciones planta-microorganismo

propias de un ecosistema también pueden verse alteradas por especies

introducidas mediante tres mecanismos principales: la competencia entre plantas

nativas e invasoras, los cambios en las propiedades del suelo y la alelopatía (Lorenzo y González 2010; Grove

et al. 2017). Muchas plantas invasoras producen compuestos alelopáticos,

como Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande, introducida en

varias islas, los cuales interfieren con las asociaciones micorrícicas de

plantas nativas, mientras que las especies invasoras no micorrícicas permanecen

inalteradas (GISD 2016; Kalisz et

al. 2021; Roche et al. 2023).

Las invasiones biológicas pueden trascender la disrupción de

las interacciones planta-microorganismo, alterando procesos ecológicos

fundamentales (Traveset 2015). En Nueva Zelanda, los

ungulados invasores modifican las comunidades de hongos micorrízicos

arbusculares, afectando negativamente a la vegetación nativa (Kardol et al. 2014). Las plantas invasoras que

establecen mutualismos con microorganismos nativos del suelo, como micorrizas y

simbiosis rizobianas, mejoran su éxito invasor al optimizar la adquisición de

recursos y las interacciones con polinizadores y dispersores (Rodríguez-Echeverría y Traveset 2015).

Las micorrizas arbusculares juegan un papel clave en las defensas contra

herbívoros, con efectos variables según las especies y condiciones ambientales

(Pineda et al. 2010; Bennett

2013). Sin embargo, estas interacciones entre plantas, microorganismos e

insectos requieren mayor investigación (Bennett 2013).

Comprender estas relaciones es crucial para mitigar los impactos de las

invasiones y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas insulares (Traveset 2015; Russell et al.

2017).

Impactos indirectos

Los impactos de las invasiones biológicas pueden ocurrir a

través de mecanismos directos (por ejemplo, depredación; Doherty

et al. 2016) o indirectos (por ejemplo, cascadas tróficas; Benkwitt et al. 2021). Los efectos indirectos ocurren

cuando una especie alóctona altera las interacciones entre una especie nativa y

otra especie, independientemente de su origen (Strauss

1991). Estos efectos son difíciles de predecir, detectar y cuantificar

debido a su elevada complejidad, lo que ha llevado a que se reconozcan menos

que los efectos directos (Strauss 1991; Wootton 1994; Simberloff

y Von Holle 1999). A pesar de esto, se cree que son más comunes de lo que

se piensa (White et al. 2006; Kuebbing

2020). Además, estos efectos se vuelven más relevantes en un contexto en el

que quedan cada vez menos islas sin haber sido invadidas por múltiples especies

alóctonas. En el pasado, los impactos de las especies invasoras en los

ecosistemas receptores se analizaban de manera individual (p. ej. Fritts y Rodda 1998). Sin embargo, se ha

demostrado que las especies introducidas interactúan entre sí de manera cada

vez más compleja (Levine et al. 2017), lo que genera

efectos a menudo imprevistos y sorprendentes (Caut et al.

2009). En última instancia, los resultados ecológicos de estas

interacciones dependen de la posición trófica de las especies y de la

naturaleza de la limitación trófica en el sistema, lo que influye profundamente

en la dinámica del ecosistema invadido (Russell

y Kaiser-Bunbury 2019). Así, las especies introducidas pueden generar cinco

tipos de efectos indirectos en una tercera especie: dos tipos de competencia

que puede ser explotativa interespecífica o aparente, la cascada trófica, y la

depredación intragremio que puede ser simétrica o asimétrica (Polis et al. 1989; Wootton 1994;

Russell y Kaiser-Bunbury 2019).

La competencia explotativa interespecífica ocurre cuando

varias especies compiten por un recurso común, reduciendo su disponibilidad,

como ocurre con los depredadores introducidos que afectan a las aves marinas en

islas (Russell 2011). A menudo, las interacciones

competitivas no se reconocen como efectos indirectos (Strauss

1991; Wootton 2002), siendo pocos los estudios que

cuantifican el impacto de especies alóctonas sobre las nativas. Si una especie

alóctona es más eficiente que una nativa en utilizar un recurso biótico, la

especie nativa puede sufrir un impacto negativo indirecto por la reducción de

dicho recurso. Además, este tipo de efecto ha sido menos estudiado en otros

grupos funcionales, como los herbívoros o los polinizadores.

La competencia aparente ocurre cuando un consumidor (como un

depredador o herbívoro) aumenta en número o eficiencia al consumir un recurso

debido a la presencia de otra especie (Holt y Bonsall

2017). Este cambio en la abundancia de un recurso puede alterar el

comportamiento del consumidor, generando la impresión de que los recursos

compiten entre sí. Este efecto ha sido destacado en redes de polinización, como

en las islas Cícladas (Grecia), donde la competencia entre abejas silvestres y

melíferas aumentó con la abundancia de estas últimas, afectando la estructura

de la red y la abundancia de las abejas nativas (Lázaro

et al. 2021). Sin embargo, la competencia aparente es más difícil de

predecir en redes complejas. En la isla Reunión, por ejemplo, un parasitoide

fue introducido en 2003 para controlar a la mosca de la fruta Bactrocera

zonata Saunders y, desde la invasión de Bactrocera dorsalis Hendel

en 2017, ambas moscas comparten tanto el mismo nicho como el mismo enemigo

natural. Tras la invasión, la tasa de parasitismo aumentó significativamente y

la población de B. zonata disminuyó, sugiriendo un caso de competencia

aparente (Moquet et al. 2023). No obstante, se

necesitan más estudios para confirmar estos efectos indirectos en la red

trófica.

Las cascadas tróficas describen cómo la introducción de un

nuevo consumidor puede afectar indirectamente a otras especies, a menudo a

través de una cadena de interacciones ecológicas (Strong

1992). En algunos casos, estas cascadas pueden originarse a partir de

mecanismos como la competencia aparente. No obstante, aunque ambos procesos

pueden solaparse o estar interconectados, es útil analizarlos por separado para

comprender mejor los distintos caminos por los que una especie introducida

puede modificar una red ecológica (Holt et al. 1994; Wootton 2002). En las cascadas "de arriba hacia

abajo" (top-down), la eliminación o reducción de los depredadores

principales permite el aumento de las poblaciones de los niveles inferiores,

como los herbívoros. En las cascadas "de abajo hacia arriba" (bottom-up),

los cambios en los recursos disponibles afectan a los niveles superiores, como

los depredadores. Estas cascadas han sido bien documentadas en sistemas

acuáticos (White et al. 2006) y en ecosistemas

terrestres desde la década de 1990 (Ripple et al. 2016).

Un ejemplo clásico, ya descrito con anterioridad, es la introducción de la

serpiente arbórea parda (B. irregularis) en Guam, que causó una cascada

de extinciones (Fritts y Rodda 1998). Otro caso

interesante es el de las aves marinas: aunque no generan cascadas tróficas

directas, su presencia en ecosistemas terrestres influye en la productividad

primaria y secundaria al enriquecer el suelo con nutrientes procedentes de sus

excrementos. Sin embargo, cuando estas aves son depredadas por fauna terrestre

introducida, la alteración del flujo de nutrientes puede desencadenar cascadas

tróficas. Esto ha sido documentado en las Islas Aleutianas, donde la

depredación de aves marinas por ratas introducidas redujo los aportes de guano,

afectando los flujos de nutrientes hacia los ecosistemas costeros y

disminuyendo indirectamente la cobertura de algas al incrementar la abundancia

de herbívoros marinos invertebrados (Kurle et al. 2008).

La depredación intragremio ocurre cuando dos depredadores no

solo compiten por una presa común, sino que, además, uno de ellos puede

alimentarse del otro, combinando elementos de competencia y depredación (Polis et al. 1989). Esta doble dimensión hace que sus

consecuencias ecológicas puedan ser más intensas o impredecibles que en la

competencia convencional. Si ambos se alimentan mutuamente, se habla de

depredación intragremio simétrica; si solo uno se alimenta del otro, se trata

de depredación asimétrica. En islas, la depredación intragremio simétrica es

rara, especialmente entre especies nativas e introducidas, y suele tener

efectos negativos sobre las poblaciones nativas (Gerber

y Echternacht 2000; Huang et al. 2023). En cambio,

la depredación intragremio asimétrica es más común, sobre todo en ecosistemas

insulares con depredadores introducidos, donde uno es el depredador principal y

el otro, un mesodepredador. Este fenómeno se observa en especies con alta

plasticidad dietética, como roedores y aves rapaces (Russell

2011). Sin embargo, la depredación intragremio en otros grupos como las

arañas, a pesar de su alta diversidad en islas, sigue siendo poco estudiada (Costa et al. 2023b).

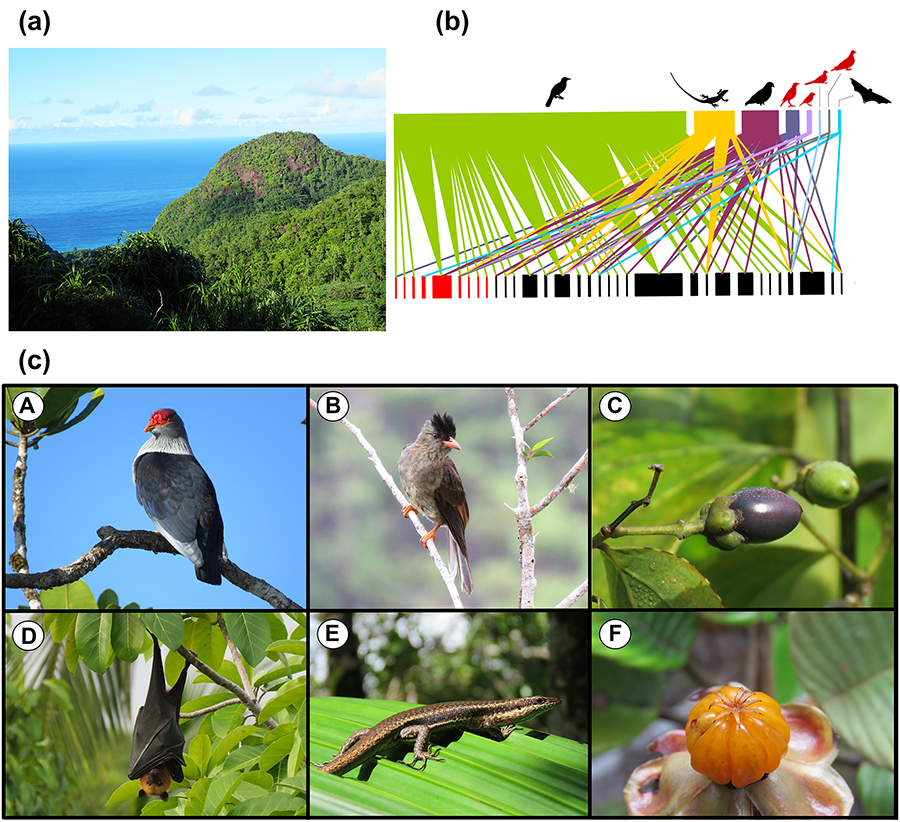

Caso de estudio: Impactos indirectos en las Azores

La isla de Corvo (Océano

Atlántico), la más pequeña y aislada del archipiélago de las Azores, tiene 17

km² y una elevación máxima de 718 m. Corvo alberga una de las mayores colonias

de pardela cenicienta (Calonectris borealis Cory), con una estimación de

6326 nidos en la isla (con un intervalo de confianza del 95 % que oscila entre

3735 a 10 524 nidos; Oppel et al. 2014).

La población de pardela cenicienta en las Azores representa aproximadamente el

70 % de la población mundial de esta especie (Monteiro

et al. 1996). Esta isla volcánica es un refugio crucial para las aves

marinas del Atlántico (Furness et al. 2000). Sin

embargo, las poblaciones de aves marinas en las Azores han disminuido debido a

la explotación humana, la pérdida de hábitat y la depredación por mamíferos

invasores. En Corvo, los roedores (Rattus rattus L. y Mus domesticus L.)

fueron introducidos durante la colonización (Fructuoso

1561), y los gatos (Felis catus L.) llegaron en 1717 (Chagas 1989). Los roedores se concentran principalmente

por debajo de los 250 m de altitud, siendo los ratones más comunes que las

ratas (Hervías-Parejo et al. 2012). Por otro

lado, los gatos cimarrones se distribuyen por encima de esa altitud, mientras

que los gatos domésticos ocupan áreas cercanas al núcleo urbano (Oppel et al. 2012). El impacto de los mamíferos invasores

sobre la supervivencia de los nidos de pardela es complejo, con efectos tanto

directos como indirectos (Fig. 5).

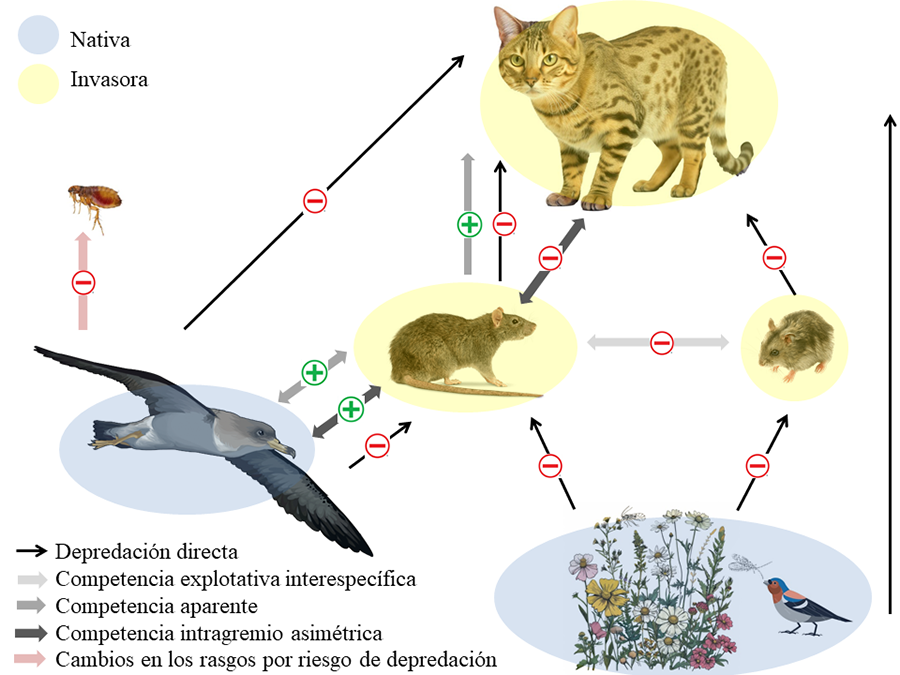

Figura 5. Efectos

directos (representados por flechas negras finas) e indirectos (flechas

ligeramente más gruesas y de distintos colores según el tipo de interacción),

con el signo que indica el tipo de efecto (negativo o positivo) entre gatos,

ratas, ratones invasores (en amarillo), aves y plantas nativas (en azul) en la

isla de Corvo, Azores. Las líneas con una sola punta de flecha indican el flujo

de energía (interacciones tróficas) y apuntan hacia el organismo que la recibe,

mientras que las líneas con dos puntas de flecha representan interacciones de

competencia.

Figure 5. Direct effects (represented by thin black arrows) and indirect

effects (slightly thicker arrows in different colors depending on the type of

interaction), with symbols indicating the type of effect (positive or

negative), among invasive cats, rats, and mice (in yellow), and native birds

and plants (in blue) on Corvo island, Azores. Arrows represent the direction of

energy flow and point toward the receiving organism. Lines with a single

arrowhead indicate energy flow (trophic interactions) and point toward the

receiving organism, while lines with two arrowheads represent competitive

interactions.

Los gatos son los principales depredadores de las pardelas,

causando depredación directa sobre los nidos. Las ratas y ratones afectan

indirectamente a las pardelas al servir de alimento para los gatos fuera de la

época reproductiva (competencia aparente entre roedores y aves), lo que

favorece la expansión de la población de gatos y amplifica su impacto (Hervías-Parejo et al. 2013a; 2014a). Sin embargo, las ratas tienen un efecto

indirecto positivo, ya que los gatos moderan su depredación cuando las ratas

están presentes, reduciendo su impacto sobre las pardelas (competencia

intragremio asimétrica) (Hervías-Parejo et al.

2013b). Los ratones, por su parte, pueden beneficiarse de la liberación de

recursos, como plantas e invertebrados, cuando las ratas se alimentan de las

aves (Hervías-Parejo et al. 2014b). Fuera de

la temporada de nidificación, ratones y ratas compiten por los mismos recursos

(competencia explotativa), y los ratones, con su comportamiento oportunista,

pueden consumir pardelas en ausencia de gatos o ratas. Además, el estrés por el

riesgo de depredación aumenta la probabilidad de que las pardelas alojen

ectoparásitos, lo que afecta su condición corporal y éxito reproductivo (Hervías-Parejo et al. 2013a). Aunque el miedo a

la depredación ha sido bien estudiado en interacciones depredador-presa, se

sabe poco sobre su impacto en las relaciones parásito-hospedador y la dinámica

de enfermedades en fauna silvestre. Futuros estudios podrían arrojar más información

sobre estos efectos indirectos y su relevancia comparativa frente a los efectos

directos de los depredadores.

Conclusiones y perspectivas futuras de investigación

Las islas representan algunos de los ecosistemas más

vulnerables a las invasiones biológicas, debido a su aislamiento geográfico, la

alta proporción de especies endémicas, su notable grado de especialización y la

ausencia de presiones ecológicas como la depredación y la competencia (Whittaker y Fernández-Palacios 2007). Estas

características los convierten en sistemas únicos pero vulnerables, cuya

biodiversidad demanda un esfuerzo continuo de investigación, prevención y

mitigación para enfrentar los diversos impactos de las invasiones biológicas. A

lo largo de esta revisión, hemos ahondado en cómo las especies alóctonas (e

invasoras en muchos casos) afectan al funcionamiento de los ecosistemas

mediante la alteración de diferentes interacciones ecológicas clave como la

polinización, la dispersión de semillas, la herbivoría y las interacciones con

microorganismos, así como otros aspectos más complejos como la diversidad

funcional y los impactos indirectos. A continuación, para cada uno de ellos,

identificamos las principales lagunas de conocimiento que persisten a día de

hoy y que creemos deberían ser abordadas en futuras investigaciones:

·

La introducción de especies no sólo puede afectar a la

composición de las comunidades nativas sino también a los rasgos funcionales de