Inteligencia artificial en

ecología, una pequeña introducción para principiantes

La inteligencia artificial (IA) está transformando

rápidamente muchas áreas del conocimiento, y la ecología no es una excepción (p. ej., Borowiec et al. 2022;

Pichler y Hartig 2023;

Wilson 2024). Con el aumento de datos ambientales y la

necesidad de análisis complejos, la IA ha emergido como una herramienta de gran

potencial para abordar preguntas ecológicas a gran escala y alta resolución (Galaz García et al. 2023;

Veiga Branco et al. 2023).

La IA permite procesar grandes volúmenes de información (el “Big Data”),

lo que resulta especialmente útil en el contexto de la ecología, donde cada vez

es más común integrar múltiples fuentes como imágenes satelitales, sensores

remotos, o datos procedentes de estudios de campo (Buchelt

et al. 2024).

Pese al extenso uso de la

palabra “inteligencia artificial”, actualmente su definición sigue siendo algo

difusa. El concepto “IA” incluye todo sistema computacional construido para

realizar alguna tarea típicamente humana. Estas tareas pueden ser el

reconocimiento de objetos, toma de decisiones o el aprendizaje. Debido que la

mayoría de las aplicaciones implican procesos de aprendizaje, habitualmente se

usa el término aprendizaje automático (“machine learning”) como sinónimo

a la IA (Fig. 1). Sin embargo, técnicamente, el aprendizaje

automático únicamente engloba aquellos algoritmos de IA en los que su

rendimiento aumenta con la exposición a los datos. Dentro de la categoría de

aprendizaje automático existen diferentes grupos de algoritmos como el

aprendizaje profundo (“deep learning”), que a su vez incluiría la

subcategoría de la inteligencia artificial generativa que tanta popularidad ha

ganado en el último año (p. ej., Agathokleous et al. 2023; Biswas 2023; Rodas-Trejo y Ocampo-González 2024).

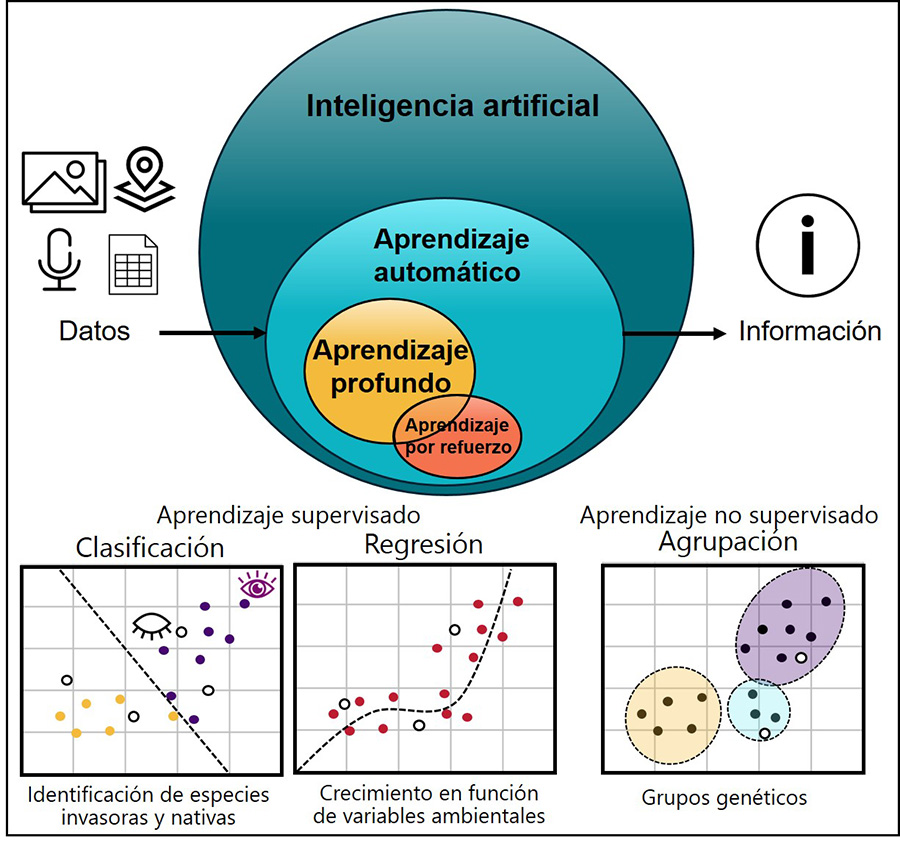

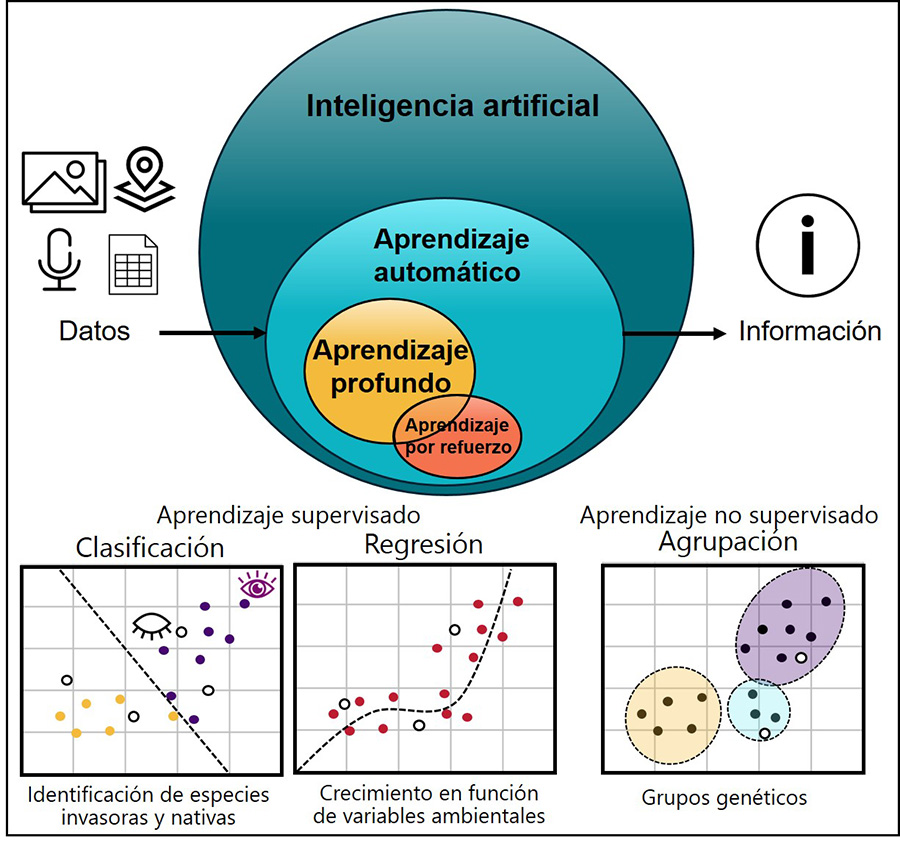

Figura 1. Inteligencia artificial (IA) para

principiantes. Diagrama de Venn mostrando las relaciones entre los términos:

Inteligencia artificial, aprendizaje automático, profundo y por refuerzo, así

como las tareas de aprendizaje supervisado para tareas de clasificación y

regresión (con datos etiquetados), y no supervisado (datos no etiquetados) para

tareas de agrupación. En los tres gráficos, los puntos blancos simbolizan los

datos de prueba, que el modelo (en línea discontinua) no ve durante el

entrenamiento del modelo y sirven para comprobar si el modelo está o no sobre

ajustado a nuestros datos o si es generalizable. Debajo de cada gráfico se

presenta un ejemplo de aplicación en invasiones biológicas.

Figure 1. Artificial intelligence (AI) for Beginners. Venn diagram

illustrating the hierarchy of the presented terms: Artificial Intelligence,

Machine Learning, Deep Learning, and Reinforcement Learning, as well as

supervised learning tasks for classification and regression (using labelled

data) and unsupervised learning (using unlabelled data) for clustering tasks.

In all three graphs, white dots represent test data. Dashed lines represent the

model. Below each plot, we provide an example of application in biological

invasions.

El funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje

automático se basa en la exposición ordenada a los datos, de forma similar al

aprendizaje humano. Los datos se dividen generalmente en conjuntos de

entrenamiento, validación y prueba, para asegurar que el modelo aprendido por

la computadora generalice bien a nuevos datos (Greener

et al. 2022). Este proceso se conoce en la disciplina de aprendizaje

automático como adaptación de dominios (“domain adaptation”; Orouji et al. 2024). El conjunto de entrenamiento es el

grupo de datos con el que el modelo “aprende”, ajustando sus parámetros para

minimizar el error en las predicciones. Una vez que el modelo ha sido

entrenado, habitualmente se evalúa su rendimiento en el conjunto de validación,

un subconjunto de datos que permite ajustar y optimizar parámetros del modelo (Hastie et al. 2009). Finalmente, el conjunto de prueba

es un grupo de datos completamente nuevo para el modelo, utilizado solo al

final para medir su capacidad de generalización y obtener una evaluación

precisa de su rendimiento en datos no vistos. Hablamos de sobreajuste (“overfitting”)

cuando el rendimiento del modelo empeora al evaluarse con los datos de prueba (Greener et al. 2022).

La forma en que dividimos los datos en los diferentes

conjuntos balancea el rendimiento del modelo y su capacidad de generalización y

predicción (Walsh et al. 2021). Una proporción habitual

para dividir los datos es el “90-10” (Bzdok et al. 2018),

donde el 90 % de los datos se destina al entrenamiento del algoritmo de IA y el

10 % a su prueba de rendimiento/predicción. Estas proporciones pueden ajustarse

según el tamaño del conjunto de datos y debe considerar todo el rango de los

datos. Con conjuntos de datos pequeños, se recomienda utilizar técnicas como la

validación cruzada (Hastie et al. 2009) para

maximizar el uso de los datos disponibles y obtener una evaluación más precisa.

Otro método de validación común es la validación con bootstrapping (Tsamardinos et al. 2018), que selecciona múltiples

subconjuntos de datos de manera aleatoria y con reemplazo, evaluando el modelo

en cada subconjunto y promediando los resultados.

Para determinar si en una fotografía aparece una especie

invasora en particular, es necesario contar con muchas imágenes etiquetadas que

indiquen si la especie está presente o no. Publicaciones recientes utilizando

estas técnicas incorporan desde 300 (Mqingwana et al.

2024), 4200 (Matsuhashi et al. 2024) o hasta

309 373 fotografías (Chaity y van Aardt 2024).

Una vez que hemos examinado parte de esas fotografías (conjunto de

entrenamiento) y sus atributos relevantes (como la forma y disposición de las

hojas, el tamaño, el color de la flor, etc.), seremos capaces de identificar si

en una nueva foto (conjunto de prueba) esa especie está o no presente. Cuando

esta tarea la realiza un sistema computacional, hablamos de aprendizaje

supervisado, ya que sabiendo la categoría de cada imagen (presencia o no de la

especie), supervisamos cómo realiza la clasificación el sistema de IA. En

cambio, si no tenemos información sobre qué especies aparecen en cada

fotografía (datos no etiquetados), el modelo no podrá aprender a identificar la

presencia de una especie específica, pero sí podrá agrupar las imágenes en

función de similitudes, como el tipo de planta (herbácea, arbusto, árbol) o el

color de las flores. Este tipo de aproximación es un caso de aprendizaje no

supervisado, ya que el algoritmo detecta patrones de agrupación basándose

únicamente en datos no etiquetados.

Dentro del aprendizaje automático, hay diversas tareas que

permiten analizar y extraer patrones de los datos según los objetivos del

estudio. Para modelos de aprendizaje supervisado, una de las más comunes es la clasificación

(Greener et al. 2022; Walsh et al. 2021), donde el modelo aprende a asignar

categorías o etiquetas a nuevos datos. Por ejemplo, categorizar la especie de

ave en función de su canto (Knight et al. 2017) o

detectar la presencia de carrizo invasor (Phragmites australis; Xiong et al. 2024). Otra tarea es la regresión (Greener et al. 2022), utilizada para predecir valores

continuos, como la probabilidad de invasión en función de variables ambientales

(Pasha y Reddy 2024), o la cantidad de especies

exóticas en un ecosistema (Toussaint et al. 2014).

Los algoritmos más utilizados para estas tareas son la regresión logística o

lineal, máquinas de soporte vectorial (“support vector machines” [SVM]; Ben-Hur et al. 2008), árboles de decisión (incluyendo el

más famoso: Random forest; Simon et al. 2023) y

K-vecinos más cercanos (“K-Nearest Neighbors” [KNN]; Bzdok

et al. 2018).

Para modelos de aprendizaje no supervisado, las tareas más

comunes son la agrupación y la asociación. La agrupación (“clustering”; Jain et al. 2010) es una técnica que permite agrupar datos

en función de su similitud sin necesidad de etiquetas previas. La tarea de asociación

o afinidad busca descubrir relaciones entre variables o características dentro

de un conjunto de datos (Anandhavalli et al. 2010).

Tanto algoritmos de agrupación como afinidad han sido utilizados para

identificar asociaciones de fitoplancton, definiendo grupos funcionales (Zhu et al. 2022), para identificar condiciones aceptables

en el contexto de la restauración ecológica (Hamilton

y Murphy 2020) o para delimitar especies a nivel taxonómico (Pyron 2023). Los algoritmos utilizados para estas tareas se

dividen en métodos de aglomeración jerárquica y métodos que requieren la

definición del número de grupos, como k-means (Greener

et al. 2022).

Además de estos dos tipos de aprendizaje (supervisado y no

supervisado), existen opciones mixtas, como el aprendizaje semi-supervisado y

el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje semi-supervisado (Hastie et al. 2009) se emplea una combinación de datos

etiquetados y no etiquetados, como por ejemplo para reconocer biodiversidad

acuática con pocos registros etiquetados (Ma et al. 2024).

En cambio, el aprendizaje por refuerzo (“reinforcement learning”; Lapeyrolerie et al. 2022) introduce un elemento

adicional: la recompensa. En este tipo de aprendizaje, el modelo toma acciones,

recibe información del entorno resultante y una evaluación de sus decisiones. Ha

sido especialmente de interés para la toma de decisiones de conservación (Lapeyrolerie et al. 2022), como la optimización de

recursos en gestión de fauna (Fonnesbeck 2008) o

balancear costes y beneficios de la protección de la biodiversidad en

diferentes áreas (Silvestro et al. 2022).

Existen diferentes aproximaciones para el aprendizaje en

función del nivel de transparencia del modelo. Las tareas de regresión,

clasificación, agrupación y asociación se pueden resolver con diferentes

aproximaciones en función de si especificamos las variables a partir de las que

queremos que el modelo aprenda (aprendizaje automático), o si dejamos que el

modelo identifique las variables más relevantes (aprendizaje profundo). En el

aprendizaje profundo (“deep learning”; Christin

et al. 2019; Borowiec et al. 2022), el

algoritmo detecta y extrae los atributos más relevantes de nuestros datos

gracias a la descomposición de estos en múltiples capas y nodos que se

relacionan de una forma similar a una red neuronal (Olden

et al. 2008). Las redes neuronales convolucionales (“convolutional

neural network” [CNN]) y las redes neuronales recurrentes (“recurrent

neural networks” [RNN]) son las arquitecturas de redes neuronales más

usadas en ecología (Christin et al. 2019) y pueden

ser adaptadas tanto a tareas de regresión como clasificación. Algunos ejemplos

en ecología incluyen la cuantificación del daño foliar (Loyani

2024) o la detección de peces a partir de videos submarinos (Fleure et al. 2024). Especialmente, en aprendizaje

profundo, se ha popularizado el uso de aprendizaje por transferencia (“transfer

learning”; Pan y Yang 2010), en el que se

reutiliza o adapta unos datos nuevos a un modelo previamente entrenado con

otros datos. Por ejemplo, bases de datos de imágenes públicas como las

disponibles en ImageNet (Deng et al. 2009) pueden ser

utilizadas para pre-entrenar un modelo descargable en línea que después se

puede utilizar para identificación de tipos de plancton a través del paquete de

R EcoTransLearn (Wacquet y Lefebvre 2022).

Existen diferentes opciones para

elegir el mejor algoritmo una vez identificada la tarea a realizar. Una de las

aproximaciones más utilizadas es comparar baterías de algoritmos, seleccionando

el que resulta en mayor precisión (Cao et al. 2020).

Otra aproximación es el ensamblaje de múltiples algoritmos para un resultado

más robusto, combinando las ventajas de cada modelo individual. Los métodos de

en ensamblaje más comunes son el bagging (promedio de múltiples modelos

entrenados en subconjuntos de los datos) y el boosting (entrenamiento

secuencial de modelos) (Dietterich 2000).

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden tomar una

gran variedad de tipos de datos. Por lo general, al disponer de variables

específicas para el entrenamiento (en contraposición a archivos complejos como

imágenes, videos o audios) el modelo resulta más interpretable, permitiendo

examinar los atributos que son más relevantes para la predicción. Sin embargo,

esto requiere un alto conocimiento del problema y un gran procesamiento de

datos. Por ejemplo, para detectar diferentes clases de plancton a partir de

imágenes, Orenstein et al. (2022) obtuvieron el

tamaño, la forma y arquitectura, la presencia de extensiones (espinas u otras

estructuras defensoras), transparencia, color o presencia de reservas

lipídicas, a partir del examen individual de cada fotografía, y sugirieron el

uso de aprendizaje profundo para reducir el tiempo de procesado manteniendo la

precisión del modelo. La realidad detrás del uso de aprendizaje automático es

que la gran mayoría del tiempo se invierte en el procesado de los datos (“data

wrangling”) y no en la propia programación del modelo. Por ese motivo es

especialmente importante entender bien nuestros datos, plantear el objetivo de

nuestro modelo y escoger en consecuencia el modelo a utilizar.

Estado del arte del uso de la IA en el estudio de

invasiones biológicas

El uso de la IA en el estudio de invasiones biológicas

avanza lentamente en comparación con su aplicación en otras áreas de la

ecología. Para comprender las tendencias en este campo, realizamos una revisión

sistemática de artículos publicados en revistas incluidas en la base de datos Science

Citation Index (SCI) que utilizan IA en el estudio de especies invasoras.

Empleamos los criterios de búsqueda de Han et al. (2023)

que tenía por objetivo capturar los artículos en ecología que incluían el uso

de la IA a través de la búsqueda de las palabras clave “artificial

intelligence” o “machine learning” y en las áreas de “ecology”

o “environmental sciences”. No obstante, ampliamos los términos para

incluir una mayor diversidad de algoritmos y palabras clave relacionadas con

especies invasoras. La búsqueda realizada en Web of Science

(WoS) fue: “TS = (("invasive species" OR invader* OR "alien

species" OR "non-native" OR neophyte* OR neobiota* OR

"invasive alien species" OR exotic* OR invasion OR "biological

invasion" OR "invasive organisms") AND ("machine

learning" OR "artificial intelligence" OR "deep

learning" OR "neural network*" OR "support vector

machine" OR "random forest" OR "reinforcement

learning" OR "genetic algorithm" OR "supervised

learning" OR "unsupervised learning")) AND PY = (1997-2024) AND

DT = (Article) AND SU = (Agriculture OR Environmental Sciences OR

Multidisciplinary Sciences OR Biochemistry Molecular Biology OR Geosciences

Multidisciplinary) NOT TS = (cancer OR human OR medic* OR optical OR photon OR

metasurface OR protein*)”. La búsqueda, realizada el 30 de octubre de

2024 a través de Web of Science (WoS), identificó 415 artículos, que

fueron posteriormente filtrados para excluir duplicados y estudios fuera del

área de interés de este manuscrito. Algunos estudios

fuera del área de interés fueron publicaciones relacionadas con procesos de

invasión celular o el desarrollo de nuevas metodologías no invasivas. Tras

esta criba, retuvimos 278 artículos. Para identificar el crecimiento del uso de

la IA en las invasiones biológicas, detectar patrones en los modelos, tareas o

grupos taxonómicos en los que se ha utilizado, de estos 278 artículos

seleccionados, extrajimos información sobre especies estudiadas, algoritmos

aplicados y objetivos del uso de la IA. Entre las diferentes aplicaciones de IA

agrupamos los artículos en: detección, modelaje de la invasión (determinantes

de la presencia de la especie, identificación de rasgos relacionados con la

capacidad invasora, cuantificación de impactos), predicción de hábitat, y otras

aplicaciones (generar datos de prueba, desarrollo de aplicaciones comerciales,

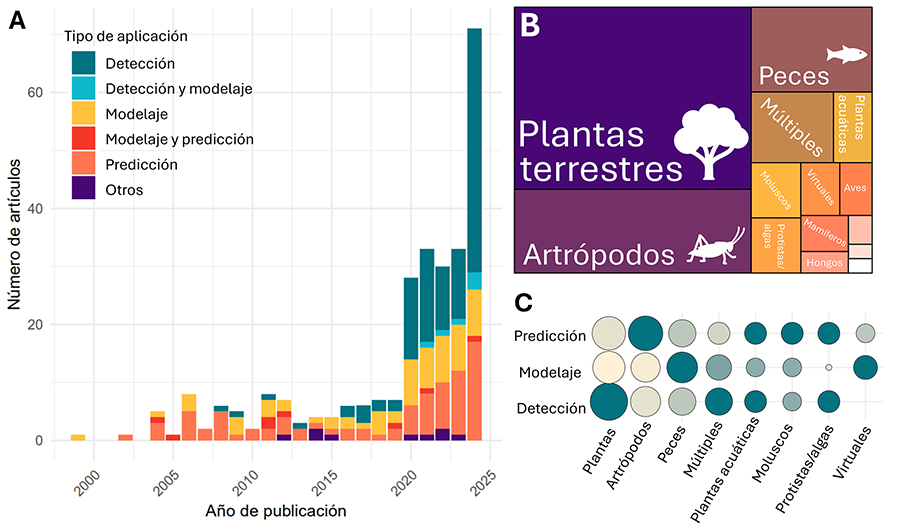

análisis de literatura y simulaciones de gestión) (Fig. 2).

La producción de artículos sobre IA e invasiones ha crecido

significativamente en los últimos años. Aunque el uso de la IA en este campo

data de 1999, casi la mitad de los artículos (48.16 %) se han publicado entre

2022 y 2024 (Fig. 2A). Dichos estudios se han

centrado principalmente en tres grupos taxonómicos: plantas (45.3 %),

artrópodos (20.9 %) y peces (10.8 %) (Fig. 2B).

Este sesgo taxonómico coincide con las tendencias globales de especies

invasoras, donde las plantas son el grupo más numeroso, seguidas por insectos y

otros taxones, como crustáceos y moluscos (Roy et al. 2024).

En la última década, la detección de especies invasoras ha

sido la aplicación más destacada de la IA. Este crecimiento se refleja en el

aumento exponencial de publicaciones, con un máximo de 45 artículos en 2024, a

pesar de ser un año aún incompleto al momento de la revisión (30 de octubre; Fig. 2A). Las primeras aplicaciones de IA en

invasiones biológicas se centraron en el modelado y la predicción. Por ejemplo,

en 1999, Aussem y Hill utilizaron redes

neuronales para simular la expansión y biomasa del alga invasora comúnmente

llamada alga asesina (Caulerpa taxifolia) en el Mediterráneo. También en

esos años, Iguchi et al. (2004) construyeron modelos

de distribución para determinar el potencial invasor de diferentes especies de

perca utilizando un algoritmo genético entrenado con los datos climáticos de

las zonas que actualmente ocupan esas especies. Considerando todo el periodo,

1999-2024, las aplicaciones de la IA en invasiones biológicas han variado según

el taxón, con predominancia por la detección en plantas (p. ej., Marzialetti et al. 2021), modelado en peces (p.

ej., Epstein et al. 2018) y predicción en artrópodos

(p. ej., Gil-Tapetado et al. 2024) (Fig. 2C).

Los algoritmos más utilizados en los estudios revisados

incluyen modelos de regresión y clasificación. Los modelos de regresión han

sido aplicados para predecir la presencia de especies en función de variables

climáticas (p. ej., Yang et al. 2024 o Urza et al. 2024), mientras que los modelos de

clasificación han sido utilizados, por ejemplo, para identificar huevos de

peces invasores a partir de datos morfológicos (Camacho et al. 2019). En cambio, los modelos de

agregación y el aprendizaje por refuerzo han sido menos comunes. Entre los

modelos de agregación se encuentran aplicaciones como agrupar los patrones de

comportamiento de un caracol invasor en función de la temperatura (Bae et al. 2021). Solo cuatro estudios aplicaron

aprendizaje por refuerzo en nuestra búsqueda, principalmente en simulaciones

complejas, como interacciones entre especies (Prober et

al. 2012; Blonder et al. 2024) o modelos de

gestión óptima en ecosistemas acuáticos (Potapov 2009).

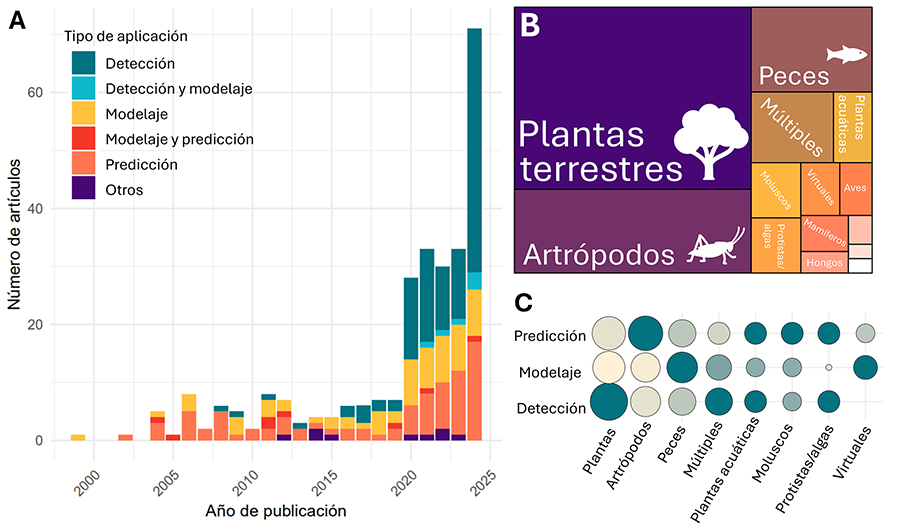

Figura 2. Resumen gráfico de la revisión

sistemática del uso de inteligencia artificial (IA) para el estudio de especies

invasoras en la literatura científica. A) Cronograma de los artículos

encontrados (1999-2024, búsqueda el 30 de octubre de 2024) y la clasificación

de la aplicación por la cual se utiliza la IA. B) Mapa de árbol

representando el número de estudios en diferentes grupos taxonómicos,

destacando los que agruparon mayor número de artículos: plantas, artrópodos y

peces. C) Mapa de puntos relacionando las diferentes tareas de la IA con

los taxones para los que se encontraron más de cinco artículos. Mientras que el

tamaño del punto representa el numero relativo de artículos totales, la

intensidad de color representa la tarea mayoritaria en cada grupo taxonómico

(que coincide con el tamaño de punto más grande para cada taxón).

Figure 2.

Graphical summary of the systematic review of the use of artificial

intelligence (AI) for studying invasive species in scientific literature. A) Published articles timeline

(1999–2024, search conducted on October 30th, 2024) and the

classification of applications for which AI was used. B) Tree map illustrating the number of

studies across different taxonomic groups, highlighting those with the highest

number of articles: plants, arthropods, and fishes. C) Scatterplot linking different AI tasks to the taxonomic groups

with more than five articles. The size of the points represents the relative

number of total articles, while colour intensity indicates the predominant task

for each taxonomic group (matching the largest point size for each taxon).

Descubrir: Métodos de detección de especies invasoras

con IA

La detección de especies invasoras es una de las

aplicaciones más importantes de la IA en la disciplina de las invasiones

biológicas, especialmente en los últimos años (Fig. 2).

La detección, y especialmente la detección temprana, es crucial en la gestión

de especies invasoras para reducir sus impactos a largo plazo (Latombe et al. 2017). Las mejoras en la captura (Nazir y Kaleem 2021) y procesado de imágenes (Wang et al. 2010; Krizhevsky et

al. 2017), así como la disponibilidad de imágenes digitales (Depauw et al. 2022) y satelitales (Cavender-Bares et al. 2022), han facilitado mucho

el desarrollo de múltiples herramientas para la identificación automática de

especies invasoras (Martinez et al. 2020).

La mayoría de los estudios de

detección que resultaron de la revisión sistemática realizada, se basaron en

imágenes como fuente principal de datos. Más del 90 % de los artículos revisados (correspondiente a 102 artículos) utilizaron

imágenes obtenidas de satélites (32.4 %), cámaras digitales (29.4 %), drones o

vehículos controlados remotamente (27.5 %) y tipos de cámaras o sensores

especializados (10.8 %; imágenes termales, cámaras hiperespectrales, LiDAR,

etc.). En el 9 % de artículos restantes se han empleado

datos alternativos como grabaciones de audio (Gugele

et al. 2021; Wood et al. 2024), trayectorias de

movimiento (Wiegleb et al. 2022) o características

morfológicas (Camacho et al. 2019).

Los algoritmos de aprendizaje profundo, especialmente las

CNN, son predominantes en la detección de especies invasoras. Estos algoritmos

destacan por su capacidad para procesar datos visuales sin necesidad de

variables predefinidas (García-Navarrete et al. 2024). Las CNN,

diseñadas específicamente para analizar imágenes, han sido utilizadas en

numerosos estudios para identificar plantas, insectos y animales invasores (p.

ej., Kulkarni y Minin 2023; Cardoso et al. 2024; Keerthinathan

et al. 2024). Es de especial interés el que las CNN se pueden construir con

diferentes arquitecturas (diferente número y estructura de capas y neuronas) y

existen algunas arquitecturas predefinidas de interés, como AlexNet (Zhuang et al. 2023), ResNet (Bao et

al. 2024), EfficientNet (Devi et al. 2023), o YOLO

(p. ej., Matsuhashi et al. 2024; Salcedo et al. 2024), las cuales son discutidas en más

extensión a continuación.

Las imágenes satelitales ofrecen una herramienta poderosa

para la detección de plantas invasoras. Estudios como el de Castillo et al. (2008) marcaron el inicio de esta

línea de investigación, utilizando imágenes de MODIS 250 m RGB para detectar la

planta acuática Lemna obscura. Hasta el momento, únicamente encontramos

el uso de imágenes de satélite para la detección de plantas invasoras,

probablemente por la naturaleza sésil de estas, que permite en principio

obtener ocurrencias completas en ciertas áreas a partir de imágenes de satélite

multiespectrales (Wang et al. 2013; Meerdink et al. 2024). La ventaja del uso de imágenes

de satélite respecto a métodos más tradicionales como censos poblacionales de

campo (Salguero-Gómez y Gamelon 2021) o

estudios fenológicos mediante observación directa (Fenner

1998), radica en la cobertura espacial y temporal, que permite monitorear

grandes áreas y realizar análisis estacionales (Cavender-Bares

et al. 2022; Katal et al. 2022). No obstante, una

desventaja de las imágenes de satélite multiespectrales es su actual resolución.

Actualmente, la máxima resolución se encuentra entre 0.3 y 0.5 m (EOSDA

LandViewer), pero la eficiencia de la detección de especies dependerá, no solo

del tamaño de estas sino también del contraste en los hábitats que ocupa. Por

ejemplo, se ha demostrado que puede ser útil para la detección de ballenas o

elefantes en entornos homogéneos, pero no para ñus en biomas complejos (Hollings et al. 2018). En algunas especies, el uso de

imágenes en diferentes momentos permitió una detección más precisa, como al

principio de la temporada de crecimiento y durante el proceso de senescencia en

praderas (Raab et al. 2018), o antes y durante la

floración de la acacia azul (Acacia saligna; Marzialetti

et al. 2021).

El uso de cámaras digitales (incluyendo cámaras montadas en

vehículos remotos) agrupa la mayor cantidad de artículos que usan IA para la

detección de especies invasoras (29.4 % cámaras digitales, 27.5 % vehículos

remotos). Por ejemplo, Yang et al. (2022) construyó una base de datos con 3000

imágenes de semillas de 12 especies invasoras para entrenar una CNN para

detectarlas en el tránsito global. En este trabajo,

los autores utilizaron una de las arquitecturas de CNN comentada anteriormente

y que ha ganado más fama últimamente, el modelo YOLO (“You Only Look Once”,

traducido como: solo miras una vez) que también se ha utilizado para

detectar la avispa asiática (Vespa velutina; O'Shea-Wheller

et al. 2024), la chinche hedionda (Halyomorpha halys; Palazzetti et al. 2024), o ciervo de Timor (Rusa

timorensis; Sudholz et al. 2022). Algunos de los

modelos comentados en el anterior párrafo utilizan no solo una arquitectura de

red neuronal predefinida, sino también una red pre-entrenada (aprendizaje por

transferencia), reduciendo así la demanda de datos. Este es el caso de Gupta et al. (2020) para la detección de plántulas no

deseadas en base a fotografías de RGB, o Ulhaq et al.

(2021) para detectar cerdos, conejos y canguros en base a imágenes

térmicas.

La disponibilidad de imágenes digitales en línea ha

permitido aplicaciones de detección de especies invasoras sin recogida de datos

en campo. Por ejemplo, las imágenes de Google Street View permiten

detectar especies invasoras a lo largo de carreteras (Kotowska

et al. 2021). También imágenes en redes sociales (Flickr, Twitter,

Instagram, y Facebook) han permitido la detección temprana de la hierba de la

pampa (Cortaderia selloana; Cardoso et al. 2024)

y datos de redes sociales en general también son especialmente útiles para

entender la dimensión social de las especies invasoras (Novoa

et al. 2025).

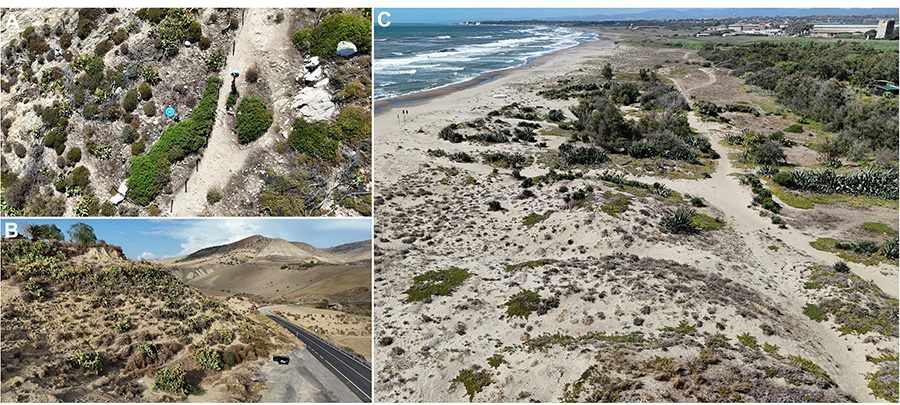

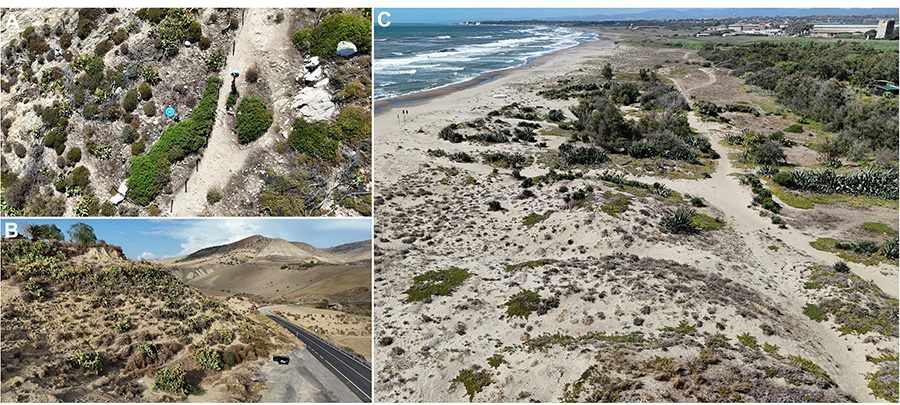

El uso de drones para el monitoreo de especies invasoras ha

incrementado rápidamente en la última década (Dash et al.

2019; Singh et al. 2024). En su revisión, Singh et

al. destacaron que la mayoría de los estudios hasta la fecha se centran en

probar diferentes algoritmos de aprendizaje automático y profundo para

clasificar especies invasoras, y menos estudios que presentan monitoreo de

estas. En este contexto, las imágenes de dron resultan especialmente útiles

para cubrir grandes extensiones en áreas remotas o poco accesibles (Fig. 3), obteniendo así de forma precisa la

cobertura vegetal (Kattenborn

et al. 2020; Bravo-Diaz et al. 2024). El

estudio de James y Bradshaw (2020) presenta una

metodología para la detección de plantas con drones durante el vuelo, donde en

base a redes neuronales y el desarrollo en la aplicación DJI SDK UXSDKDEMO (https://github.com/DJI-Mobile-SDK-Tutorials/Android-UXSDKDemo)

se muestra en pantalla y en vivo las áreas donde se encuentra la especie

objetivo, de alto interés para especies invasoras. No solo para detectar la

presencia de individuos sino también para su conteo, el uso de imágenes de dron

ha demostrado ser más eficiente que el conteo humano (Hodgson

et al. 2018).

Las imágenes térmicas o el uso de videos pueden proporcionar

más precisión que las imágenes digitales para detectar algunas especies

invasoras en particular. La detección de mamíferos u otros endotermos (Stone y Davis 2024) es especialmente eficiente a

través de imágenes térmicas (Ulhaq et al. 2021; Gonzalez et al. 2016). El uso de videos para la

detección de especies invasoras proporciona mucha resolución temporal, así como

un mayor número de imágenes totales (Gonzalez et al. 2016; Ulhaq et

al. 2021; Sudholz et al. 2022; Dyrmann et al. 2024). Los videos resultan especialmente

útiles para el monitoreo de organismos móviles, incluyendo animales marinos (Fleure et al. 2024) o mamíferos terrestres (Ulhaq et al. 2021) y también la detección en movimiento,

como la detección de plantas invasoras en carreteras a partir de videos de un

coche con alta velocidad (Dyrmann et al. 2024).

La detección de especies

invasoras es una de las aplicaciones más avanzadas de la IA en invasiones

biológicas, especialmente mediante el uso de imágenes. Satélites, drones y

cámaras digitales destacan como las principales fuentes de datos, mientras que

algoritmos de aprendizaje profundo, como redes neuronales pre-entrenadas,

lideran las metodologías. Las tecnologías emergentes, como imágenes térmicas,

videos y datos de redes sociales, han ampliado las capacidades de detección,

permitiendo identificar especies en territorios amplios, áreas remotas y

entornos dinámicos. Estos avances consolidan la IA como una herramienta

esencial para la gestión y el monitoreo de especies invasoras.

Figura 3. Detección, modelaje y predicción de

plantas invasoras a partir de imágenes de dron e inteligencia artificial (IA).

La captura de datos demográficos a partir de aplicar la IA en imágenes de dron

permite capturar el tamaño de la población manteniendo las distancias con

especies invasoras dañinas como la chumbera (A), acceder a terrenos

difíciles (B) y cubrir grandes extensiones (C). Gracias al

entrenamiento de modelos de aprendizaje automático podemos detectar nuevos

individuos, cuantificar tasas vitales (supervivencia, crecimiento y

reproducción), evaluar el éxito de programas de erradicación, identificar

patrones de distribución espacial o proyectar la dinámica poblacional en el

tiempo.

Figure 3.

Detection, modelling, and prediction of invasive plants using drone images and

artificial intelligence (AI). The use of AI on drone imagery enables the

capture of demographic data, allowing the estimation of population size while

maintaining safe distances from harmful invasive species such as prickly pear

cactus (A), accessing

difficult terrains (B),

and covering large areas (C). Through machine learning, it is possible to detect new

individuals, quantify vital rates (survival, growth, and reproduction), assess

the success of eradication programs, identify spatial distribution patterns, or

project population dynamics over time.

Modelar: importancia de variables y adquisición de datos

Prácticamente un 30 % de los artículos (de un total de 278) que

utilizan IA en nuestra revisión de la literatura lo hicieron para modelar algún

aspecto del proceso de invasión, sin incluir la proyección de su distribución. Estas

investigaciones abordan principalmente dos áreas: la contribución de conjuntos

de predictores para variables de interés y la mejora en la adquisición de

datos. Este enfoque incluye estudios que exploran atributos invasores,

demografía a partir de imágenes y análisis de impactos.

La IA permite identificar la importancia relativa de

predictores sobre variables de interés de manera eficiente. Los algoritmos de

aprendizaje automatizado facilitan el manejo de relaciones no lineales y la

identificación de factores clave en procesos biológicos. Entre las aplicaciones

destacadas en invasiones biológicas se encuentran la explicación de la presencia

o abundancia de especies (Sampaio Franco et al.

2021; White et al. 2022), la riqueza de especies

invasoras (Toussaint et al. 2014; Santoianni et al. 2024), la dispersión de especies (Pontin et al. 2011) y el éxito de programas de

erradicación (Xiao et al. 2018). También destacamos la

existencia de múltiples trabajos que se enfocan en identificar características

que determinan el comportamiento invasor mediante bases de datos de atributos (Kolar 2004; Keller et al. 2011; Philibert et al. 2011).

Aparte de determinar la importancia de factores, otra

aplicación de la IA para modelar las invasiones biológicas es ampliar o

acelerar la captura de datos. El aprendizaje automático y profundo se han

utilizado para entrenar modelos que permiten una adquisición de datos más

rápida y menos costosa con una alta precisión (Fig. 3).

El desarrollo de cámaras y lentes ha permitido plantear la substitución de las

largas visitas al campo por el vuelo de drones o los costosos análisis al

laboratorio por fotografías hiperespectrales. Por ejemplo, gracias al

desarrollo de métodos de reconstrucción 3D es posible estimar el volumen

corporal de animales de forma remota a través del vuelo de un dron (Los et al. 2023; Stone y Davis

2024). En invasiones biológicas se han empleado imágenes para caracterizar

el crecimiento y estructura poblacional (Benzer y

Benzer 2020; Bednarsek et al. 2022),

componentes esenciales para cuantificar las dinámicas de invasión. Otra fuente

de datos que la IA nos permite explotar mejor es la literatura publicada. Por

ejemplo, para entender las aproximaciones en la restauración forestal, Nunez-Mir et al. (2015) hacen una revisión sistemática

con análisis de contenido automático, lo que denominamos “big literature”

(Bolaños et al. 2024).

La IA se ha utilizado no solo para entender los

determinantes de la invasión, o cuantificar su demografía, sino también para

evaluar sus impactos. Por ejemplo, para cuantificar los impactos específicos

sobre otra especie, como cuantificar el nivel de daño foliar sobre hojas de

tomate por parte de la polilla del tomate (Tuta absoluta; Loyani 2024). De forma similar, el uso de la IA también

resulta útil para reducir datos multidimensionales, como la composición del

microbioma del suelo (Li et al. 2022) o propiedades

fisicoquímicas (Zhang et al. 2023) y encontrar

marcadores de interés que nos ayuden a detectar los impactos de la invasión.

La IA se utiliza en el modelado de procesos de invasión,

destacando su capacidad para identificar factores clave, acelerar la

adquisición de datos y evaluar impactos. Herramientas como drones, análisis

hiperespectrales y algoritmos avanzados han optimizado el estudio de atributos

invasores, demografía y evaluación de daños específicos. Además, la aplicación

de IA a grandes bases de datos, como literatura científica, amplía su potencial

para abordar las complejidades de las invasiones biológicas.

Predecir: Modelos de distribución de especies invasoras

Los modelos de distribución de especies (“species

distribution models” [SDMs]; Pearson 2003) son

herramientas fundamentales para predecir la idoneidad ambiental de las especies

(Guisan et al. 2017). Por esta razón, han sido

ampliamente empleados para predecir la distribución potencial de las especies

invasoras (Guisan et al. 2014). Los SDMs capturan la

relación entre los registros de presencia de especies y diferentes predictores

(p. ej., temperatura, precipitación o tipo de suelo), utilizando estas

relaciones para mapear la probabilidad de presencia de una especie invasora (Davis et al. 2024).

La mayoría de los estudios aquí revisados emplearon IA para

construir SDMs, aunque existen otras aplicaciones predictivas. De los 91

artículos sobre predicción, el 93 % utilizaron IA para SDMs, mientras que el

resto construyó predicciones basadas en cambios de uso del suelo (Martínez-Vega et al. 2017) o crecimiento bajo

diferentes condiciones ambientales (Javed et al. 2022).

El interés de los SDMs reside en el gran potencial que tienen incluso cuando

disponemos de pocos datos, permitiendo construir el nicho ecológico de especies

invasoras y cuantificar cambios en este, o el potencial invasor en nuevas áreas

(Jeschke y Strayer et al. 2008; Barbosa et al. 2012).

El uso de algoritmos para SDMs ha evolucionado, reflejando

cambios en las tecnologías disponibles, desde los algoritmos genéticos al uso

de baterías de algoritmos y su ensamblaje. En 2008, Jeschke y Strayer revisaron

los métodos estadísticos más utilizados para SDMs, destacando, entre otros, la

regresión logística, los modelos lineares generalizados (Lehman

et al. 2002), los modelos aditivos generalizados (Leathwick

et al. 2006), los árboles de regresión y clasificación (Elith

et al. 2006), las redes neuronales (Pearson et al.

2002) y los algoritmos genéticos (Stockwell

y Peters 1999). Sin embargo, en 2012, Barbosa et al. destacaban que el

algoritmo genético GARP (“Genetic Algorithm for Rule-set Production”; Stockwell y Peters 1999) fue el más usado para

el mismo propósito. Este algoritmo se basa en los principios de la selección

natural para determinar un conjunto de atributos que mejor optimizan la

variable a predecir, incluyendo procesos de cruce de atributos y mutación (Stockwell y Peters 1999). Debido a su uso

extendido, existe un paquete de R especifico (GARPTools) para la

construcción y evaluación de SDMs con GARP (Haase et al.

2021).

En nuestra revisión sistemática encontramos la predominancia

del uso de un solo algoritmo de aprendizaje automático, especialmente GARP y

también Maxent (“Maximum Entropy Modelling”; Phillips

et al. 2006). Maxent es un método de modelado estadístico que busca la

distribución más uniforme (máxima entropía) que se ajuste a los datos de

ocurrencia y a las restricciones ambientales disponibles. Maxent es popular en

la comunidad ecológica por su capacidad para trabajar con datos de presencia

únicamente y por generar modelos robustos incluso con conjuntos de datos

incompletos o limitados (Jiang et al. 2018; Adepoju et al. 2020; Morey y Venette 2020). A partir de aproximadamente

2016 ya no hay artículos usando GARP, mientras que algoritmos basados en

arboles de decisiones como los random forest y redes neuronales ganan

terreno, así como el uso de baterías de algoritmos en vez de uno de solo. Por

ejemplo, Pasha y Reddy (2024) ajustaron múltiples

modelos incluyendo Maxent, modelos lineales generalizados, modelos aditivos

generalizados, redes neuronales, modelo potenciado generalizado y random

forest, seleccionando el que presenta mejor ajuste para predecir la

distribución del arbusto mezquite (Prosopis juliflora) a distintos

escenarios de cambio climático. Otros estudios no solo compararon todos estos

modelos, sino también ensamblan sus resultados para producir una distribución

final. Tal es el caso de Mathur y Mathur (2024),

que utilizaron ensamblaje de modelos para predecir la distribución de la

chumbera (Opuntia ficus-indica) bajo múltiples escenarios de cambio

climático. Los autores incluyeron modelos lineales generalizados, modelos

aditivos generalizados, support vector machine, arboles de decisión, random

forest, Maxent, MARS (“multivariate adaptive regression splines”) y

redes neuronales, combinando las proyecciones resultantes de cada modelo en una

sola capa promedio. Es también el caso de Nisin et al.

(2023) que proyectó la distribución del pez piracú (Arapaima gigas)

a través de promediar las probabilidades de presencia de la especie de una

selección de los mejores modelos entre 10 algoritmos.

Aunque útiles, los SDMs presentan limitaciones importantes

que deben considerarse (Elith et al. 2011). Existen

múltiples artículos revisando cómo construir SDMs de forma apropiada (p. ej., Araújo et al. 2019; Zurell et al.

2020; Sillero et al. 2021; Hui

2023; Soley-Guardia et al. 2024; Davis et al. 2024). Sin embargo, estos modelos se basan

en correlaciones, no en causalidad, y son sensibles a los datos de ocurrencias,

que suelen ser imperfectos (Chen

et al. 2013). Por ello, los SDMs mecanicistas, que incorporan procesos

ecológicos explícitos, son una alternativa prometedora, especialmente para

especies invasoras (Fenollosa et al. 2025), aunque

requieren una alta disponibilidad de datos (Briscoe et

al. 2019).

Gestión automatizada de especies invasoras con IA

La inteligencia artificial proporciona herramientas clave

para la gestión de especies invasoras, abordando desafíos complejos con mayor

eficacia y precisión. Las capacidades analíticas y predictivas previamente

discutidas encuentran aplicaciones prácticas en la detección temprana, la

delimitación de áreas afectadas, y el diseño de estrategias de control y

erradicación. Estas herramientas están transformando la gestión de invasiones

biológicas al optimizar la priorización de acciones y reducir costos operativos.

A continuación, examinamos cómo estas tecnologías están revolucionando las

prácticas de manejo y control de especies invasoras.

La detección temprana es una de las aplicaciones más

efectivas de la IA en la gestión de especies invasoras. Herramientas como el

monitoreo acústico en tiempo real se han implementado para rastrear la

expansión del búho barrado (Strix varia) en América del Norte (Wood et al. 2024). Además, los modelos de distribución han

ayudado a identificar áreas de riesgo, como espacios protegidos (Dar et al. 2023) o regiones afectadas bajo escenarios de

cambio climático (Zhao et al. 2023a), priorizando así

los esfuerzos de gestión.

El procesamiento avanzado de imágenes ha permitido el

desarrollo de herramientas autónomas para la identificación y control de plantas

invasoras. En el ámbito agrícola, productos comerciales emplean imágenes de

alta resolución (AutoWeed, https://autoweed.com.au/),

hiperespectrales (Ladybird, Universidad de Sidney, https://robohub.org/robots-ladybird/)

o termales (Weedseeker 2, Trimble Agriculture, https://ptxtrimble.com/es)

para la detección y eliminación precisa de hierbas no deseadas (Roberts y Florentine 2024). En ecosistemas

acuáticos, un pequeño barco no tripulado utiliza aprendizaje profundo basado en

YOLO para detectar y recolectar automáticamente algas o plantas acuáticas invasoras,

como Lemna minor, a través de videos capturados en tiempo real (Salcedo et al. 2024). De

forma similar, Patel et al. (2019) usan redes

neuronales para detectar múltiples plantas acuáticas invasoras a partir de

señales hidroacústicas tomadas bajo el agua, y lo acoplan a pequeños barcos

autónomos que liberan pequeñas dosis de herbicida al encontrar las plantas

objetivo.

La IA también se emplea en soluciones interactivas y

específicas para gestionar fauna invasora. Un ejemplo es el uso de sistemas de

captura con cebo automatizado, como el desarrollado por Charlton

et al. (2024), que utiliza algoritmos para clasificar especies invasoras y

dispensar cebos personalizados para fauna invasora. Asimismo, tecnologías

basadas en aprendizaje profundo permiten ahuyentar aves invasoras mediante la

detección de su canto y la reproducción de sonidos específicos para proteger

cultivos (Chen et al. 2024). El uso de robots basados

en animales permite la interacción directa y promete ser clave para la

conservación de la biodiversidad (Schmickl y

Romano 2024). Por ejemplo, se han utilizado robots mimetizando predadores

para proteger renacuajos nativos de peces invasores como la gambusia (Gambusia

affinis) (Polverino et al. 2022).

Las tecnologías basadas en IA facilitan la detección de

introducciones o reintroducciones a través de aplicaciones innovadoras. Por

ejemplo, Yang et al. (2022) entrenó un modelo para

identificar semillas invasoras mediante imágenes captadas en controles

fronterizos, mientras que Kulkarni y Di Minin

(2023) han utilizado IA para rastrear el comercio ilegal de fauna a partir

de fotografías en plataformas digitales.

La IA transforma la gestión de especies invasoras mediante

herramientas que permiten la detección temprana, la interacción en tiempo real

y la automatización de acciones específicas. Tal y como hemos presentado en

esta sección, robots y sistemas autónomos con IA facilitan la gestión a tiempo

real, mientras que el uso de aprendizaje profundo y análisis de datos mejora la

vigilancia continua y la evaluación de los esfuerzos de erradicación. Estas

innovaciones no solo aumentan la eficiencia de las intervenciones, sino que

también reducen significativamente los costos operativos, posicionando a la IA

como un componente esencial en la lucha contra las invasiones biológicas.

Paso a paso usando IA en tu proyecto con especies

invasoras y practicas éticas

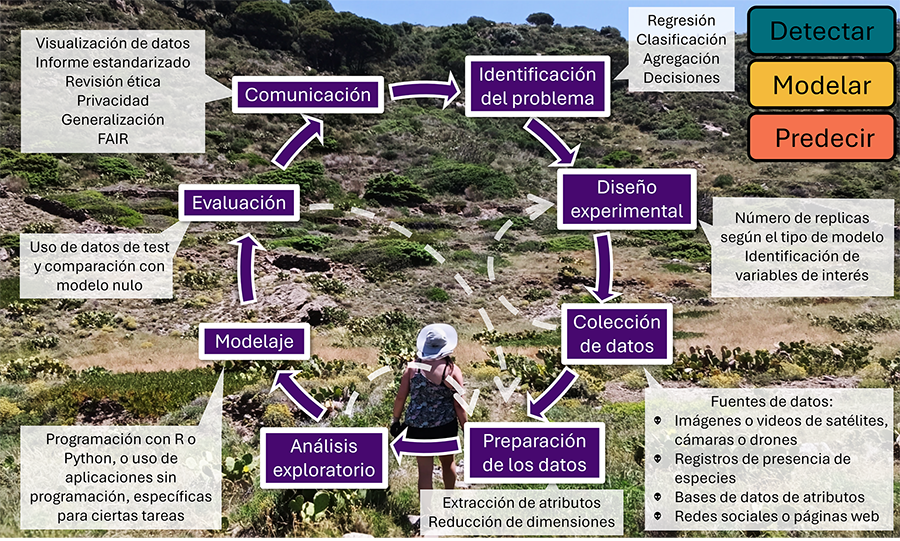

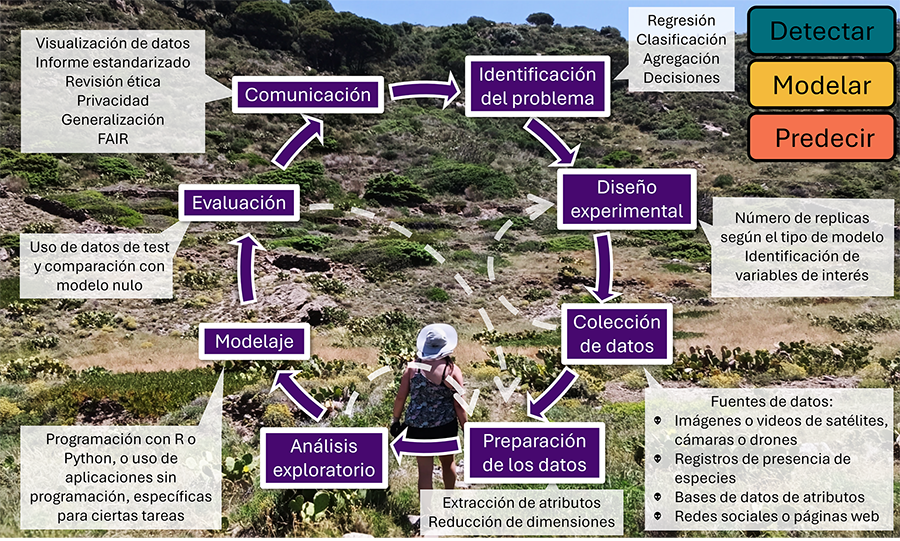

El ciclo de vida de los proyectos de datos proporciona un

marco estructurado para implementar la IA (Fig. 4).

Este proceso circular, regresivo en ocasiones, comienza con la delimitación del

problema y finaliza con la comunicación de resultados. En este apartado, se

examinan los componentes clave de este ciclo, destacando consideraciones

específicas como fuentes de datos y aspectos éticos relevantes para las

invasiones biológicas.

La delimitación del problema es el primer paso y determina

el enfoque de todo el proyecto de IA. Es crucial definir la tarea a resolver

(clasificación, regresión o agregación), el tipo de datos necesarios y los

algoritmos a utilizar. Es importante describir qué categorías vamos a querer

clasificar si nuestra tarea es de clasificación y el rango de la variable de

interés si nuestra tarea es de regresión, en relación con nuestros datos. Por

ejemplo, clasificar colores de flores de una especie invasora requeriría

categorías específicas de los colores posibles y dependiendo del tipo de datos

utilizados, una categoría adicional de “sin flor”, o hasta podríamos usar el

ángulo de color o matiz (en inglés: Hue) como definición numérica del color y

explorar qué factores contribuyen a la escala de color a través de la

regresión. Los análisis exploratorios pueden llevar a ajustes en el modelo,

subrayando la importancia de mantener flexibilidad en el diseño experimental.

Una vez planteado el problema y el diseño experimental

procederemos a la colección de datos. Como hemos visto en la revisión

sistemática, muchos estudios hacen uso de bases de datos o imágenes de acceso

libre, permitiendo extender las dimensiones temporales y espaciales de los

proyectos (Coughlan et al. 2020; Heger et al. 2021) (Tabla 1).

Estas bases de datos proporcionan datos de la ecología, estadio invasor, fechas

de introducción, atributos o impactos descritos de especies invasoras, que

podemos utilizar para análisis comparativos (Tabla 1).

Otras fuentes de datos que son de interés para el monitoreo de especies

invasoras son las imágenes satelitales e imágenes de redes sociales. En España

destacamos el centro nacional de información geográfica (www.centrodedescargas.cnig.es) que centraliza bases de

datos de imágenes satelitales. Adicionalmente, hace poco se desarrolló una base

de datos de imágenes de dron, GeoNadir (https://geonadir.com/)

que podrían proporcionar mayor resolución en sitios específicos, especialmente

para el entrenamiento de detección vegetal. Debido a la importancia de la

especie humana en las invasiones biológicas, datos de redes sociales,

tendencias en Google o comercio electrónico pueden ser especialmente útiles

para el monitoreo de procesos de invasión (Novoa et al.

2025). Para la captura de datos en portales web recomendamos las técnicas

de raspado web (Web scrapping) que permite la extracción de contenido

HTML de múltiples páginas de forma automática como a partir de anuncios de

venta de plantas para detectar tráfico ilegal (Maher et

al. 2023).

Figura 4. Elementos clave en el ciclo de vida

en los proyectos de datos para el estudio de especies invasoras, desde la

identificación del problema y la aplicación de la inteligencia artificial (IA)

(detectar, modelar, predecir), hasta la comunicación de resultados, que puede

llevar a la identificación de nuevas preguntas. El diagrama muestra los

elementos más importantes para la integración de la IA en nuestra

investigación. Para generalidades sobre un diseño experimental adecuado en

ecología recomendamos Marshall (2024).

Figure 4. Key elements in data science lifecycle for the study of invasive

species. The lifecycle spans from problem identification and artificial

intelligence (AI) application (detection, modelling, prediction) to the

communication of results, which may lead to the formulation of new questions.

The diagram shows the most important elements for the integration of AI in our

experiment. For generalities on appropriate experimental design in ecology we

recommend Marshall (2024).

La elección del enfoque

de aprendizaje condiciona los resultados y la metodología del proyecto. Mientras el aprendizaje profundo es ideal para

datos complejos como imágenes, requiere grandes volúmenes de datos. En cambio,

el aprendizaje automatizado es más transparente y adecuado para entender

condicionantes, pero podría necesitar un procesamiento previo de las variables

de interés. Para el análisis de imágenes existen algunos complementos para

automatizar esta extracción de atributos para entrenar modelos de aprendizaje

automático como el CIMMYT MaizeScanner en ImageJ (https://github.com/sckefauver/CIMMYT)

o los paquetes patternizes (Van Belleghem et al. 2018), pliman (Olivoto 2022) o recolorize (Weller et al. 2024) en R. En problemas más simples, o con pocos

datos, los métodos estadísticos tradicionales pueden ser más eficaces (Ley et al. 2022).

Diferentes lenguajes de programación destacan en su

potencial para ajustar modelos de IA. Programas como R, Python o MATLAB son los

más utilizados debido a la gran comunidad de usuarios y al desarrollo de

paquetes o librerías específicos para la implementación de algoritmos de

aprendizaje automático y profundo. Entre los programas de acceso libre, R solía

recoger la mayor parte de la comunidad de ecólogos por lo que encontraremos

mucho material de guía especializado, pero Python dispone de librerías mucho más

adecuadas para el entrenamiento de modelos con imágenes. Para ambos programas

hay una gran cantidad de ejemplos de aplicaciones de IA sobre diferentes tipos

de datos en el portal de competiciones de Kaggle, incluyendo ejemplos con

especies invasoras (https://www.kaggle.com/competitions/invasive-species-monitoring/).

Si no disponemos de un ordenador capaz de procesar cierta cantidad de datos,

recomendamos el uso del portal de Google Colab, que nos permite codificar en

diferentes lenguajes de programación y procesar los datos en línea, sin

limitación por la GPU de nuestro ordenador.

Las aplicaciones sin

programación amplían el acceso a la IA, haciendo más inclusivo su uso en

invasiones biológicas. En caso de que no tengamos experiencia en programación

existen múltiples aplicaciones específicas con interfaz gráfica que nos

permiten el uso de aprendizaje automático y profundo sin necesidad de

programar. Empezando por las aplicaciones más específicas, encontramos que

algunos artículos de la revisión sistemática realizada incluyeron una

aplicación web que permite el uso directo del modelo ya entrenado, como WhoseEgg

que permite subir datos de morfología de diferentes huevos y en base a un

modelo ya entrenado clasifica la especie y si es invasora o no (Goode et al. 2023). De forma similar, Palazzetti et al. (2024)

presenta una aplicación para Android que permite la detección a tiempo real de

la chinche hedionda (H. halys) a partir de imágenes usando un modelo

entrenado con redes neuronales. De forma más general, no específico para

plantas invasoras, destacamos que existen complementos que podemos añadir a

herramientas de análisis espacial para segmentar individuos invasores a partir

de imágenes, como por ejemplo el complemento de acceso abierto para QGIS GeoSAM

basado en el famoso modelo “segment anything” (Zhao

et al. 2023b; Prado Osco et al. 2023). Un

último ejemplo del potencial de aplicaciones concretas para acortar distancias

con la IA son portales como liner.ai o Roboflow. Estos portales

con modelo freemium (parte de los servicios son gratuitos) permiten de

forma muy simple entrenar diferentes algoritmos en base a imágenes, con una

interfaz muy amigable y permitiendo el etiquetado colaborativo de imágenes.

Tabla 1. Selección de

bases de datos de interés para proyectos de inteligencia artificial (IA) con

especies invasoras, incluyendo bases de datos específicamente para especies

exóticas e invasoras (en rojo), pero también bases de datos globales que

incluyen especies invasoras (turquesa). Abr.: abreviación.

Table 1. Selection of databases of interest to develop artificial

intelligence (AI) projects with invasive species, including databases that

target exotic and invasive species specifically (red) but also global databases

that include invasive species (turquoise). Abr: abbreviation.

El uso de la IA es cada vez una tarea más sencilla, pero no

está exenta de responsabilidad. Los patrones que observamos gracias a los

modelos de IA dependen (y se limitan) a las variables y datos que hemos

considerado y por ende están sujetos a sesgos. Este agosto de 2024 entró en

vigor el primer marco jurídico sobre IA en Europa (Ley de AI de la UE,

Reglamento 2024/1689) que ahora se está implementando en los estados miembros.

En este marco se ha redactado el Código de buenas prácticas de IA de propósito

general (GPAI) que se publicará durante la primavera de 2025. Sin embargo,

queremos destacar algunos aspectos esenciales, específicamente sobre el uso de

algoritmos de aprendizaje automático y considerando los tipos de datos

mayoritariamente usados en el campo de las invasiones biológicas.

Entre buenas prácticas podemos encontrar aspectos técnicos

de la construcción de los modelos, aspectos de representatividad de los datos,

aspectos de calidad e interpretación del modelo, consideraciones éticas y de

privacidad y principios FAIR (Fáciles de encontrar, accesibles, interoperables

y reutilizables) (Heil et al. 2021).

En cuanto a los aspectos técnicos, algunos aspectos

imprescindibles es asegurar que guardemos una parte de los datos representativa

para la comprobación a través de técnicas de muestreo estructurado y probando

diferentes particiones de datos. Otro aspecto técnico es la inclusión de muchas

variables colineales en algunos modelos de aprendizaje automático. Recomendamos

revisar las demandas de cada algoritmo específicamente, así como revisar los

parámetros del modelo analizando su impacto de forma estructurada (Fourcade 2021). Además, de forma general se recomienda

preparar el modelo de forma escalable, empezando con las partes más críticas y

añadiendo complejidad de forma progresiva.

Respecto la representatividad de los datos, es común que

estos no sean totalmente representativos de la realidad, sino que estén

sesgados por múltiples ejes. Por ejemplo, la huella colonialista sigue presente

en la actualidad, y es reconocible en los patrones de especies invasoras (Lenzner et al. 2022), impactando en la cantidad de

estudios y datos ecológicos disponibles y, por tanto, en la representatividad

de áreas con menos privilegios y realidades minoritarias (Trisos

et al. 2021). Recomendamos incluir análisis de representatividad para datos

sensibles (Clemmensen y Kjærsgaard 2022)

que delimitaran la posibilidad de generalización.

La interpretación del modelo es requisito indispensable en

proyectos con IA. Recomendamos contrastar las predicciones obtenidas con un

modelo nulo o previo y la revisión biológica de los resultados. Por ejemplo, el

uso SDM para la modelización de la presencia de especies de cuevas sin tener en

cuenta la disponibilidad de hábitat nos retornará predicciones especialmente

disparatadas (Mammola y

Leroy 2018). Durante la evaluación del modelo deberemos incluir diferentes

métricas en función del tipo de tarea realizada e informar no solo de la

precisión con los datos de prueba sino también en los datos de entrenamiento (Rainio et al. 2024).

La exposición de la herramienta de IA utilizada debe hacerse

de forma correcta, completa y clara, idealmente siguiendo los principios FAIR,

revisando políticas de privacidad y reconociendo el crédito de los datos usados

si no son de propia colección. Por ejemplo, es importante detallar la

responsabilidad del error de los modelos, por ejemplo, de

manejo automatizado (Dara et al. 2022) y evaluar si

nuestros datos incluyen datos sensibles como imágenes de personas no

informadas, por lo que su publicación requerirá el uso de protocolos de

encriptación (Jia et al. 2023).

Conclusiones y visión de futuro

La inteligencia artificial ha revolucionado el estudio de

especies invasoras, integrando innovación tecnológica con prácticas ecológicas.

Nuestra revisión sistemática muestra que la mayoría de los estudios enfocados

en IA y especies invasoras han priorizado tareas de detección, particularmente

en plantas. Esto se ha facilitado por la creciente disponibilidad de datos

abiertos, incluyendo imágenes satelitales, registros de redes sociales y datos

de drones, que permiten extender las dimensiones temporales y espaciales de los

proyectos. Desde la implementación de herramientas de detección temprana hasta

el uso de robots autónomos para el control de especies, la IA ha reducido

significativamente los costos y promete mejorar la eficiencia de los esfuerzos

de erradicación.

La disponibilidad y calidad de los datos son factores clave

que condicionan el éxito de los proyectos de IA en invasiones biológicas. Las

herramientas de aprendizaje profundo, como las CNN, destacan en su capacidad

para manejar datos visuales complejos, mientras que los modelos de ensamblaje

han mejorado la robustez de las predicciones al combinar múltiples algoritmos.

Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la representatividad de los

datos, los sesgos inherentes y la opacidad de algunos algoritmos. Es crucial

priorizar el análisis crítico de los datos utilizados y fomentar el acceso a

bases de datos diversas y completas.

Las perspectivas futuras en el uso de la IA para especies

invasoras incluyen el desarrollo de modelos más integrados y adaptativos. La

combinación de enfoques mecanicistas y de aprendizaje profundo utilizando

aprendizaje por transferencia puede mejorar nuestra comprensión de los procesos

ecológicos subyacentes en base a conjuntos de datos más limitados y permitir

predicciones más precisas. Además, la democratización de las herramientas de IA

mediante plataformas accesibles y aplicaciones específicas fomentará la

colaboración interdisciplinaria y la integración de múltiples fuentes de datos.

Es esencial promover buenas prácticas, incluyendo la adherencia a principios

FAIR, evaluación de sesgos, la transparencia en los métodos y la evaluación

crítica de las herramientas utilizadas.

Contribución de los autores

EF: Conceptualización, curación de datos, análisis formal,

investigación, metodología, redacción – borrador original. RS-G: Supervisión,

Redacción – revisión y edición.

Disponibilidad de datos

La lista de artículos producto de la revisión sistemática y

el código para generar las figuras se encuentra disponible públicamente en el

GitHub de los autores: https://github.com/erolafr/AIForInvasionBiology_Ecosistemas/,

así como material complementario y traducciones al inglés.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los autores/as declaran no

tener ningún conflicto de intereses.

E.F. agradece la financiación

por parte de UKRI Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowship (EP/Y02873/1) bajo

la supervisión de R.S.G. R.S.G. agradece la financiación de NERC Pushing the

Frontiers grant (NE/X013766/1). No hay conflictos de interés.

Referencias

Agathokleous, E., Saitanis, C

J., Fang, C., Yu, Z. 2023. Use of ChatGPT: What does it mean

for biology and environmental science? Science of the Total Environment

888: 164154. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164154

Adepoju, K.,

Adelabu, S. Mokubung, C. 2020. Mapping Seriphium

plumosum encroachment and investigating its drivers using Sentinel-2 and

environmental data. Environmental Monitoring and Assessment 192: 328. https://doi.org/10.1007/s10661-020-08253-x

Anandhavalli, M., Ghose, MK., Gauthaman, K. 2010. Association rule mining in

genomics. International Journal of Computer Theory and Engineering 2(2):

269-273. https://doi.org/10.7763/IJCTE.2010.V2.151

Araújo, M.B., Anderson, R.P., Barbosa, A.M., Beale, C.M., Dormann, C.F.,

Early, R., Garcia, R.A., et al. 2019. Standards for distribution models in

biodiversity assessments. Science Advances 5: eaat4858. https://doi.org/10.1126/sciadv.aat4858

Aussem, A.,

Hill, D. 1999. Wedding connectionist and

algorithmic modelling: applications to ecological systems. Ecological

Modelling 120(2-3): 225-236. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(99)00104-0

Bacher, S., Ryan-Colton, E., Coiro, M., Cassey, P., Galil; B.S., Nuñez,

M.A., Ansong, M., et al. 2025. Global Impacts Dataset of Invasive Alien Species

(GIDIAS). Scientific Data 12, 832. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05184-5

Bao, G., Weng, B., Xv, H. 2024. Application of deep neural network

identification models based on garden environment perception in plant

protection. Crop Protection 184: 106833. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106833

Barbosa, F.G., Schneck, F., Melo, A.S. 2012. Use of ecological niche models

to predict the distribution of invasive species: a scientometric analysis. Brazilian

Journal of Biology 72(4): 821-829. https://doi.org/10.1590/S1519-69842012000500007

Bednarsek, N., Beck, M.W., Pelletier, G., Applebaum, S.L., Feely, R.A.,

Butler, R., Byrne, M., et al. 2022. Natural analogues in pH variability and

predictability across the coastal pacific estuaries: extrapolation of the

increased oyster dissolution under increased pH amplitude and low

predictability related to ocean acidification. Environmental Science and

Technology 56(12): 9015-9028. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c00010

Bae, M.-J., Kim, E.-J., Park, Y.-S. 2021. Comparison of invasive apple

snail (Pomacea canaliculata) behaviors in different water temperature

gradients. Water 13(9): 1149. https://doi.org/10.3390/w13091149

Ben-Hur, A., Ong, C.S., Sonnenburg, S., Schölkopf, B., Rätsch, G. 2008. Support vector machines and kernels for computational biology. PLoS

Computational Biology 4: e1000173. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1000173

Benzer, S., Benzer, R. 2020. Growth and length-weight

relationships of Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in

Hirfanli Dam Lake: Comparison with traditional and artificial neural networks

approaches. Iranian Journal of Fisheries Sciences 19(3): 1098-1110.

Biswas, S.S. 2023. Potential use of chatGPT in global warming. Annals

of Biomedical Engineering 51: 1126-1127. https://doi.org/10.1007/s10439-023-03171-8

Blonder, B.W., Lim, M.H., Godoy, O. 2024. Predicting and prioritising

community assembly: learning outcomes via experiments. Ecology Letters

27(10): e14535. https://doi.org/10.1111/ele.14535

Bolaños, F., Salatino, A., Osborne, F., Motta, E. 2024. Artificial intelligence for literature reviews: opportunities and

challenges. Artificial Intelligence Review 57: 259. https://doi.org/10.1007/s10462-024-10902-3

Borowiec, M.L., Dikow, R.B., Frandsen, P.B., McKeeken, A., Valentini, G.,

White, A.E. 2022. Deep learning as a tool for ecology and evolution. Methods

in Ecology and Evolution 13: 1640-1660. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13901

Bravo-Diaz, A., Moreno, S., Lopatin, J. 2024. Evaluating

the ability of convolutional neural networks for transfer learning in Pinus

radiata cover predictions. Ecological Informatics 82: 102684. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102684

Briscoe, N.J., Elith, J., Salguero‐Gómez, R., Lahoz‐Monfort,

J.J., Camac, J.S., Giljohann, K.M., Holden, M.H., et al. 2019. Forecasting species range dynamics

with process‐explicit models: matching methods to applications. Ecology Letters 22: 1940-1956. https://doi.org/10.1111/ele.13348

Buchelt, A., Adrowitzer, A., Kieseberg, P., Gollob, C., Nothdurft, A.,

Eresheim, S., Tschiatschek, S., et al. 2024. Exploring

artificial intelligence for applications of drones in forest ecology and

management. Forest Ecology and Management 551: 121530. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121530

Bzdok, D., Krzywinski, M., Altman, N. 2018. Machine learning: supervised

methods. Nature Methods 15: 5-6. https://doi.org/10.1038/nmeth.4551

Camacho, C.A., Sullivan, C.J.,

Weber, M.J., Pierce, C.L. 2019. Morphological identification

of bighead carp, silver carp, and grass carp eggs using random forests machine

learning classification. North American Journal of Fisheries Management

39: 1373-1384. https://doi.org/10.1002/nafm.10380

Cao, Y., Geddes, T.A., Yang, J.Y.H., Yang P. 2020. Ensemble deep

learning in bioinformatics. Nature Machine

Intelligence 2: 500-508. https://doi.org/10.1038/s42256-020-0217-y

Cardoso, A.S., Malta-Pinto, E., Tabik, S. 2024. Can

citizen science and social media images support biodiversity monitoring? Ecological

Informatics 81: 102602. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102602

Castillo, C., Chollett, I., Klein, E. 2008. Enhanced duckweed detection

using bootstrapped SVM classification on medium resolution RGB MODIS imagery. International

Journal of Remote Sensing 29(19): 5595-5604. https://doi.org/10.1080/01431160801961375

Cavender-Bares, J., Schneider, F.D., Santos, M.J., Amstrong, A., Carnaval, A,

Dahlin, K.M., Fatoyinbo, L., et al. 2022. Integrating remote sensing with

ecology and evolution to advance biodiversity conservation. Nature Ecology

and Evolution 6, 506–519. https://doi.org/10.1038/s41559-022-01702-5

Chaity, M.D.,

van Aardt, J. 2024. Exploring

the limits of species identification via a convolutional neural network in a

complex forest scene through simulated imaging spectroscopy. Remote Sensing 16(3): 498. https://doi.org/10.3390/rs16030498

Charlton, G., Falzon, G., Shepley, A., Fleming, P.J.S., Ballard, G., Meek,

P.D. 2024. The Sentinel Bait Station: an automated, intelligent design pest

animal baiting system. Wildlife Research 51(1). https://doi.org/10.1071/WR22183

Chen, G., Kéry, M., Plattner, M., Ma, K., Gardner, B. 2013. Imperfect

detection is the rule rather than the exception in plant distribution studies. Journal

of Ecology 101: 183-191. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12021

Chen, Q., Xie, J., Yu, Q., Liu, C., Ding, W., Li, X., Zhou, H. 2024. An

experimental study of acoustic bird repellents for reducing bird encroachment

in pear orchards. Frontiers in Plant Science 15: 1365275. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1365275

Christin, S., Hervet, É., Lecomte, N. 2019. Applications for deep learning

in ecology. Methods in Ecology and Evolution 10: 1632-1644. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13256

Clemmensen,

L., Kjærsgaard, R. 2022. Data representativity for

machine learning and AI systems. arXiv: 2203.04706v1.

Coughlan, N.E., Lyne, L., Cuthbert, R.N., Cunningham, E.M., Lucy, F., Davis,

E., Caffrey, J.M., Dick, J.T. 2020. In the black: Information harmonisation and

educational potential amongst international databases for invasive alien

species designated as of Union Concern. Global Ecology and Conservation

241. e01332. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01332

Dar, S.A., Sharief, A., Kumar, V., Singh, H., Joshi, B.D.,

Bhattacharjee, S., Dutta, R., et al. 2023. Free-ranging dogs are seriously

threatening Himalayan environment: delineating the high-risk areas for curbing

free-ranging dog infestation in the Trans-Himalayan region. Environmental

Monitoring and Assessment 195: 1386. https://doi.org/10.1007/s10661-023-11972-6

Dara, R., Hazrati Fard, S.M., Kaur, J. 2022. Recommendations

for ethical and responsible use of artificial intelligence in digital

agriculture. Frontiers in Artificial Intelligence 5: 884192. https://doi.org/10.3389/frai.2022.884192

Dash, J.P., Watt, M.S., Paul, T.S.H., Morgenroth, J., Hartley, R. 2019.

Taking a closer look at invasive alien plant research: A review of the current

state, opportunities, and future directions for UAVs. Methods in Ecology and

Evolution 10: 2020-2033. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13296

Davis, A.J.S., Groom, Q., Adriaens, T., Vanderhoeven, S., De Troch, R.,

Oldoni, D., Desmet, P., et al. 2024. Reproducible WiSDM: a workflow for

reproducible invasive alien species risk maps under climate change scenarios

using standardized open data. Frontiers in Ecology and Evolution 12:

1148895. https://doi.org/10.3389/fevo.2024.1148895

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. -J., Li, K., Fei-Fei, L. 2009. ImageNet:

A large-scale hierarchical image database. IEEE Conference on Computer

Vision and Pattern Recognition, Miami, FL, USA, 248-255. https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848

Depauw, L., Blondeel, H., De

Lombaerde, E., De Pauw, K., Landuyt, D., Lorer, E., Vangansbeke, P., et al.

2022. The use of photos to investigate ecological change. Journal

of Ecology 110: 1220–1236. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13876

Devi, N., Sarma, K.K., Laskar, S.

2023. Design of an intelligent bean cultivation approach using

computer vision, IoT and spatio-temporal deep learning structures. Ecological

Informatics 75: 102044. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102044

Diagne, C., Leroy, B., Gozlan Vaissière, A.-C., Assailly, C., Nuninger,

L., Roiz, D., et al. 2020. InvaCost, a public database of the economic costs of

biological invasions worldwide. Scientific data 7: 277. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00586-z

Dietterich, T.G. 2000. Ensemble methods in machine learning. In: Multiple

classifier systems. MCS 2000. Lecture notes in computer science, vol 1857.

Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-45014-9_1

Dyrmann, M., Skovsen, S.K., Christiansen, P.H., Kragh, M.F., Mortensen,

A.K. 2024. High-speed camera system for efficient monitoring of invasive plant

species along roadways. F1000Research 13: 360. https://doi.org/10.12688/f1000research.141992.2

Elith, J., Graham, C., NCEAS species distribution modeling group. 2006.

Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence

data. Ecography 29: 129-151. https://doi.org/10.1111/j.2006.0906-7590.04596.x

Elith, J., Kearney, M., Phillips, S. 2011. The art of modelling

range-shifting species. Methods in Ecology and Evolution 1(4), 330–342. https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2010.00036.x

Epstein, J.M., Pine, W.E. III., Romagosa, C.M., Scott, M.C., Phillips,

C.T., Marion, C.A. Baiser, B. 2018. State- and regional-scale patterns and

drivers of freshwater fish functional diversity in the southeastern USA. Transactions

of the American Fisheries Society 147(6): 1179-1198. https://doi.org/10.1002/tafs.10110

Fenner, M. 1998. The phenology of growth and reproduction in plants. Perspectives

in Plant Ecology, Evolution and Systematics 1(1): 78-91. https://doi.org/10.1078/1433-8319-00053

Fenollosa, E., Pang, S.,

Briscoe, N., Guisan, A, Salguero-Gómez, R. 2025. Powerful yet

challenging: Mechanistic Niche Models for predicting invasive species potential

distribution under climate change. Ecography. https://doi.org/10.1002/ecog.07775

Fleure, V., Magneville, C., Mouillot, D. Villeger, S. 2024. Automated

identification of invasive rabbitfishes in underwater images from the

Mediterranean Sea. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 34(1).

https://doi.org/10.1002/aqc.4073

Fonnesbeck, C.J. 2008. Solving dynamic wildlife resource optimization problems

using reinforcement learning. Natural Resource Modeling 18(1): 1-40. H. https://doi.org/10.1111/j.1939-7445.2005.tb00147.x

Fourcade, Y. 2021. Fine-tuning niche models matters in invasion ecology: A

lesson from the land planarian Obama nungara. Ecological Modelling

457: 109686. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109686

Galaz García, C., Bagstad, K.J., Brun, J., Chaplin-Kramer, R., Dhu, T., Murray,

N.J., Nolan, C.J., et al. 2023. The future of ecosystem assessments is

automation, collaboration, and artificial intelligence. Environmental Research Letters 18(1): 011003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acab19

García-Navarrete, O.L., Correa-Guimaraes, A., Navas-Gracia, L.M. 2024. Application of convolutional neural networks in weed detection and

identification: A systematic review. Agriculture 14: 568. https://doi.org/10.3390/agriculture14040568

Gil-Tapetado, D., Koken, M.,

De Cock, R., Gomez, J.F., Cabrero-Sanudo, F.J., Polidori, C. 2024. Across the firefly-verse: comparison of niche suitability of an

exotic firefly in its native and colonized range. Journal of Insect

Conservation 28(1): 43-56. https://doi.org/10.1007/s10841-023-00522-7

Gonzalez, L.F., Montes, G.A., Puig, E., Johnson, S., Mengersen, K., Gaston,

K.J. 2016. Unmanned aerial vehicles (UAVs) and artificial intelligence

revolutionizing wildlife monitoring and conservation. Sensors 16(1): 97.

https://doi.org/10.3390/s16010097

Goode, K., Weber, M.J., Dixon, P.M. 2023. WhoseEgg: classification

software for invasive carp eggs. PeerJ 11: e14787. https://doi.org/10.7717/peerj.14787

Greener, J.G., Kandathil, S.M., Moffat, L., Jonas,

D.T. 2022. A guide to machine learning for biologists. Nature

Reviews Molecular Cell Biology 23: 40-55. https://doi.org/10.1038/s41580-021-00407-0

Gugele, S.M., Widmer, M., Baer, J., DeWeber, J.T., Balk, H., Brinker, A.

2021. Differentiation of two swim bladdered fish

species using next generation wideband hydroacoustics. Scientific Reports 11(1):

10520. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89941-7

Guisan, A., Petitpierre, B., Broennimann, O., Daehler, C., Kueffer, C.

2014. Unifying niche shift studies: insights from biological invasions. Trends

in Ecology and Evolution 29: 260-269. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.02.009

Guisan, A., Thuiller, W., Zimmermann, N.E. 2017. Habitat suitability

and distribution models: with applications in R. Cambridge University

Press. https://doi.org/10.1017/9781139028271

Gupta, K., Rani, R., Bahia, N. 2020. Plant-seedling

classification using transfer learning. International Journal of

Agricultural and Environmental Information Systems 11(4): 25-40. https://doi.org/10.4018/IJAEIS.2020100102

Haase, C.G., Yang, A., McNyset, K.M., Blackburn, J.K. 2021. GARPTools: R

software for data preparation and model evaluation of GARP models. Ecography

44: 1790-1796. https://doi.org/10.1111/ecog.05642

Hamilton,

S.A., Murphy, D.D. 2020. Use of affinity analysis