Introducción

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos que afectan a

gran variedad de hospedadores, incluidos mamíferos, aves, reptiles y anfibios

(e.g., Dudek et al. 2016; Duque-Amado y Megía-Palma 2024). Su

importancia se debe a su capacidad para transmitir una gran variedad de

patógenos productores de enfermedades tanto al ser humano como a una gran

variedad de vertebrados, por lo que suponen un problema en la salud pública y

en las explotaciones ganaderas (Hurtado y

Giraldo Rios 2019). En general, tanto la distribución geográfica como la

incidencia de las enfermedades transmitidas por garrapatas ha aumentado como

consecuencia de múltiples factores, entre los que se incluye el cambio

climático, así como factores ecológicos y sociales (de

la Fuente et al. 2023). En la actualidad se dispone de escasa información

sobre la presencia de garrapatas en ciertos grupos de hospedadores, así como de

su papel en la distribución de las garrapatas a escala geográfica en la

península ibérica. Este es el caso de los reptiles, que pueden ser hospedadores

ocasionales de distintas especies de garrapatas en la cuenca mediterránea (Megía-Palma et al. 2018; Mendoza-Roldan

et al. 2019). Concretamente, en España se desconoce en gran medida las

especies que los parasitan. Aportar información en esta dirección es

fundamental para la potencial aplicación de medidas de control de enfermedades

zoonóticas.

Las garrapatas son artrópodos que pertenecen a la Clase

Arachnida, Superorden Parasitiformes y Superfamilia Ixodoidea. Existen 3

familias: Ixodidae, que incluye 752 especies, Argasidae con 190 especies, y

Nuttalliellidae, compuesta por una sola especie (Tomassone

et al. 2017; Nava y Guglielmone 2023). La

familia Ixodidae (garrapatas duras) es la de mayor relevancia al representar el

80% de las especies de garrapatas y por la diversidad de importantes agentes

patógenos que pueden transmitir. Su ciclo biológico está compuesto por tres

estadíos tras la eclosión del huevo: larva, ninfa y adulto, pero cada especie

presenta particularidades en su ciclo de vida. En el caso de la familia

Ixodidae, los individuos solo se alimentan tres veces, una vez por estadío,

pudiendo permanecer prendidas desde uno o dos días hasta semanas durante las

alimentaciones dependiendo del estadío y de la especie. Las etapas inmaduras

(larvas y ninfas) normalmente se alimentan de sangre de pequeños hospedadores,

como roedores, aves y/o reptiles, mientras que los adultos se suelen alimentar

de la sangre de hospedadores grandes, incluyendo carnívoros y ungulados. Sin

embargo, algunas especies son altamente específicas para un tipo particular de

hospedador. Después de cada ingesta de sangre, los estadíos inmaduros mudan en

el suelo o sobre el propio hospedador (según la especie). Las hembras adultas

ingieren gran cantidad de sangre y, tras la cópula, se desprenden, caen al

suelo y hacen la puesta de hasta miles de huevos, que quedan entre la

vegetación en descomposición en sitios protegidos con alta humedad relativa, lo

que asegura su supervivencia (Estrada-Peña 2016).

Las especies de garrapatas que hay en un área determinada y la densidad de sus

poblaciones varían dependiendo de muchos factores: vegetación, presencia de

hospedadores adecuados, climatología, desarrollo de actividades humanas, y

transporte de ganado (Estrada-Peña et al. 2017).

La península ibérica es un área de transición geográfica y climática en la que

se han identificado hasta 40 especies de garrapatas, algunas comunes a

diferentes regiones de Europa, otras endémicas de la cuenca mediterránea, y

algunas especies habituales en África.

Los géneros de la familia Ixodidae presentes en España son: Ixodes,

Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus e Hyalomma.

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) es, desde el punto de vista sanitario,

la especie más importante en Europa. Su presencia se relaciona con una humedad

relativa en el suelo superior al 70%, por lo que su distribución está limitada

a ciertas áreas que cumplen estas condiciones, siendo más prevalente en las

regiones frescas y húmedas del norte peninsular (Estrada-Peña

2015), pero también presente en otras zonas de la Península (Mapa GARES, Ministerio de Sanidad). Esta especie de garrapata

tiene como especial característica la preferencia de alimentarse de la sangre

de reptiles durante sus estadíos inmaduros. No obstante, recientemente se ha

especulado sobre la coexistencia de esta especie con otra morfológicamente muy

similar, Ixodes inopinatus (Estrada-Peña et

al. 2014), en el sur de Europa y norte de África (Kahl

y Gray 2023). Es importante aportar datos fiables que permitan conocer con

mayor claridad el área de distribución y los requisitos climáticos de ambas

especies.

Otra garrapata de creciente interés sanitario es Hyalomma

lusitanicum (Koch, 1844), una especie mediterránea capaz de soportar las

altas temperaturas y baja humedad del verano (Estrada-Peña

2015). También son de interés Rhipicephalus sanguineus (Latreille,

1806), la garrapata marrón del perro, distribuida por toda la península, Dermacentor

marginatus (Sulzer, 1776) y Dermacentor reticulatus (Fabricius,

1794), en el centro sur y norte, respectivamente, y Haemaphysalis punctata

(Canestrini y Fanzago, 1878), una especie de garrapata que tolera diferentes

ambientes climáticos. Cada especie tiene su rango de hospedadores, necesidades

climáticas y capacidad vectorial. De hecho, las garrapatas pueden transmitir

una gran variedad de agentes: protozoos, rickettsias, espiroquetas, virus e

incluso nematodos, aunque el rango de patógenos transmitidos es muy variable

según la especie. Esto, unido a que están distribuidas por todo el mundo,

incluyendo la Antártida, y a que su abundancia y la incidencia de las

enfermedades que vectorizan se están incrementando en algunas regiones, les ha

convertido en uno de los problemas de salud pública y veterinaria de creciente

interés (Vucelja et al. 2023).

Las lagartijas y lagartos (familia Lacertidae) son

hospedadores ocasionales de garrapatas, pero existen pocos estudios sobre las

garrapatas que parasitan a los reptiles. Sin embargo, al igual que otros

pequeños vertebrados, los lacértidos son hospedadores idóneos para los estadíos

inmaduros de diferentes especies de garrapata (Tomassone

et al. 2017). Por ejemplo, en una investigación sobre el papel de los

lacértidos en el ciclo epidemiológico de los ixódidos en el Cáucaso y

territorios adyacentes, se encontraron 14 especies de garrapatas pertenecientes

a 5 géneros (Orlova et al. 2023), la mayoría de ellas

presentes en la península ibérica. Particularmente, I. ricinus y H.

punctata destacaron en dicho estudio por su amplia distribución y capacidad

para parasitar múltiples hospedadores. Los lacértidos se exponen a la

infestación por garrapatas al solaparse la preferencia de microambientes

húmedos de ambos taxones en aquellos hábitats con garrapatas. En los lacértidos

parasitados, la mayoría de las garrapatas se fijan en las bolsas nucales (en

las especies que las poseen), tímpano y axilas, localizaciones donde se ha

especulado con que pueden encontrar protección contra posibles daños cuando el

reptil se roza con la vegetación (Salvador et al. 1999).

Los reptiles parecen tener un papel

en el ciclo epidemiológico de las bacterias del género Borrelia

(particularmente Borrelia burgdorferi sensu lato), que a su vez son

transmitidas por garrapatas y causan la borreliosis de Lyme, una enfermedad

cuya incidencia ha ido aumentando en Europa en los últimos años (Vucelja et al. 2023). Borrelia burgdorferi s.l.

es un complejo bacteriano transmitido por garrapatas de la familia Ixodidae que

contiene 21 genoespecies identificadas, 8 de ellas presentes en Europa: B.

burgdorferi sensu stricto (s.s.), B. afzelii, B. garinii,

B. bissettiae, B. bavariensis, B. spielmanii, B.

lusitaniae y B. valaisiana, de las cuales las seis primeras causan

enfermedades en humanos (Vucelja et al. 2023; Dsouli et al. 2006). Las garrapatas del género Ixodes

son los principales vectores para la transmisión de diversas especies

patógenas de B. burgdorferi s.l., siendo I. ricinus el principal

vector en Europa. El genotipo B. lusitaniae se ha encontrado en Podarcis

muralis (Laurenti, 1768) en el centro de Italia (Amore

et al. 2007), en Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) en el norte

de África (Dsouli et al. 2006) y en Lacerta

viridis (Garsault, 1764) en Eslovaquia (Soualah-Alila

et al. 2015). Sus reservorios más frecuentes son los roedores

(especialmente el ratón de campo Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)) y

aves migratorias (Poupon et al. 2006). Esto ha

llevado a plantear que las aves podrían ser las responsables de la dispersión

geográfica de las garrapatas, y los lacértidos y roedores los responsables de

su perpetuación en ciclos endozoóticos (De Sousa et al.

2012). Borrelia lusitaniae no está incluida entre las genoespecies

de Borrelia que típicamente producen la borreliosis en humanos, pero se

ha aislado de un paciente con lesiones cutáneas inespecíficas y duraderas (Collares-Pereira et al. 2004). Además, los

lacértidos pueden ser un reservorio de especies patógenas de rickettsias (Rickettsia

monacensis y R. helvetica) (De Sousa et al.

2012; Tomassone et al. 2017), que se

transmiten a los humanos a través de las garrapatas. Finalmente, los lacértidos

también pueden actuar de reservorio para otros patógenos transmitidos por

garrapatas, como las bacterias de la familia Anaplasmataceae, que aparecen en

el lagarto Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) en coinfección con B.

burgdorferi s.l. (Ekner et al. 2011).

A pesar de la reconocida

importancia de las garrapatas como vectores de enfermedades, existe poca

información sobre el papel de los reptiles tanto en el mantenimiento del ciclo

de la garrapata, su potencial como reservorios de agentes patógenos para el humano,

y los mecanismos de transmisión a los humanos. La principal dificultad estriba

en que las garrapatas que suelen parasitar a estos reptiles se encuentran en

estadíos inmaduros que, a diferencia de los adultos, son más complicados de

detectar, recolectarlos íntegramente e identificar. Este estudio tiene como

objetivo abordar algunos de los distintos problemas descritos, específicamente:

(1) La identificación de las especies/estadíos de garrapatas que infestan los

lacértidos de España. Para ello se han utilizado técnicas de identificación

morfológica y moleculares, haciendo especial énfasis en la detección de I.

inopinatus (Kahl y Gray 2023); (2) La

identificación de factores como el sexo de los hospedadores o variables

microclimáticas que puedan explicar la presencia e intensidad de infestación de

garrapatas en lacértidos ibéricos.

Material y métodos

Recogida y análisis de

muestras

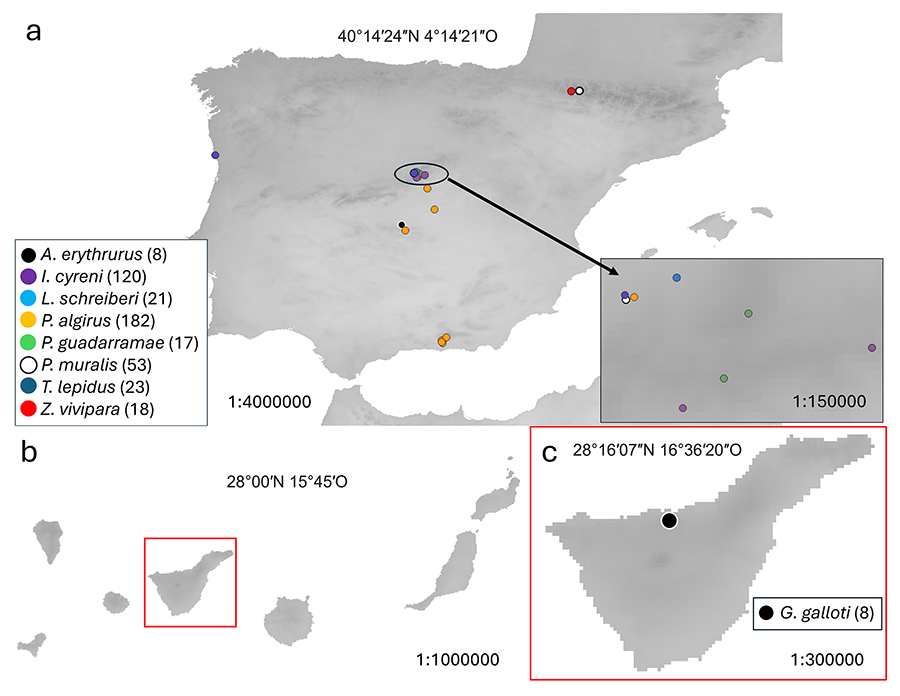

Las garrapatas fueron recolectadas

en 83 de 442 lacértidos analizados, pertenecientes a 9 especies de la familia

Lacertidae durante los meses de máxima actividad de estos reptiles (desde marzo

a agosto, ambos incluidos) desde 2013 a 2021. Los individuos fueron capturados

mediante el uso de un nudo corredizo hecho con seda que se coloca en el extremo

de una vara de 1.5 m. Este método de captura es inocuo para los reptiles, que

fueron liberados inmediatamente tras la toma de muestras de garrapatas (e.g., Megía-Palma et al. 2024). En los individuos

capturados, se les midió la longitud hocico-cloaca con una regla (precisión: 1

mm). Las especies de hospedador, así como las regiones geográficas donde se

colectaron las garrapatas, fueron la Sierra de Guadarrama: Lacerta

schreiberi (Bedriaga, 1878), Podarcis guadarramae (Boscá, 1916), Timon

lepidus (Daudin, 1802), Podarcis muralis, Psammodromus algirus,

Iberolacerta cyreni (Müller y Hellmich, 1937); la submeseta sur: P.

algirus, Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1834); Pirineos: Zootoca

vivipara (Lichtenstein, 1823), P. muralis; Sierra Nevada: P

.algirus; Noroeste de Portugal: T. lepidus (Fig.

1). También se añadieron datos de una población de Gallotia galloti

(Oudart, 1839) de la isla de Tenerife (Islas Canarias) (Fig.

1). Las garrapatas fueron colectadas directamente del cuerpo del

hospedador y se conservaron en etanol al 70% y a 4 ºC.

Identificación

morfológica

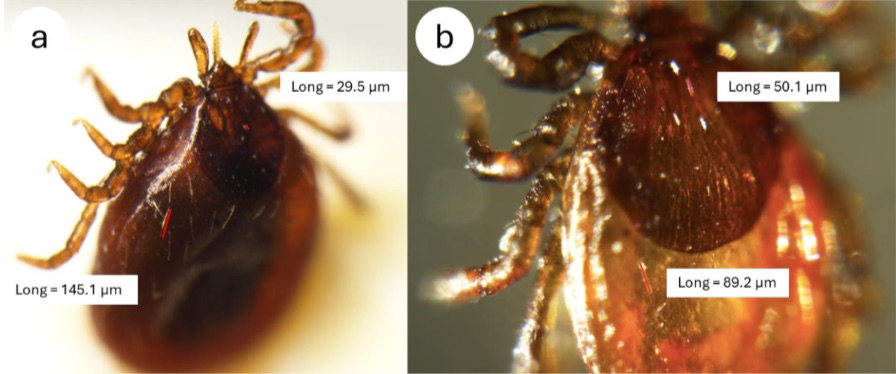

La identificación de las garrapatas

se llevó a cabo en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) en Madrid. Para la visualización

de las garrapatas colectadas se utilizó un microscopio estereoscópico de campo

claro (Nikon SMZ25) y se identificaron a nivel de especie siguiendo Estrada-Peña et al. (2014, 2017). Para ello, se depositaron los ejemplares en

una placa de Petri, sujetas con material amoldable que permitía la colocación

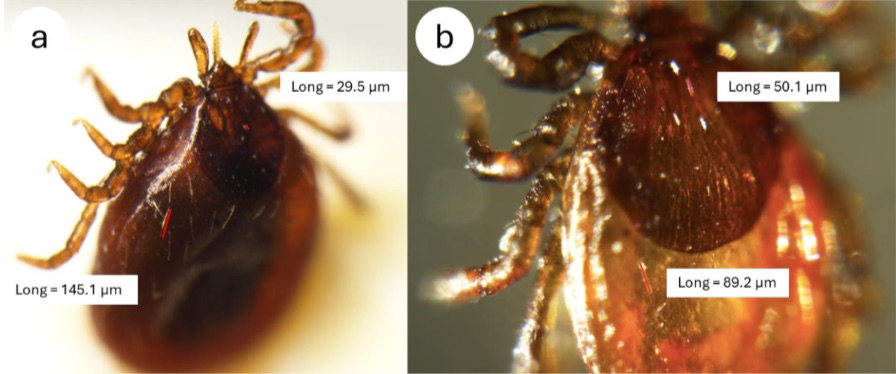

adecuada de los ejemplares (Fig. 2).

Las especies I. ricinus e I.

inopinatus se distinguen por la longitud de las setas escutales y

aloscutales de sus ninfas. Por este motivo se midieron las setas de 199 ninfas

del género Ixodes con el programa NIS Elements D adaptado al

microscopio. Si las setas aloscutales (setas marginales dorsales (MD) 1-3) eran

sólo 2 a 3 veces más largas que las setas escutales, se identificaba como I.

ricinus (Estrada-Peña et al. 2014). Sin

embargo, si las setas aloscutales eran al menos 5 a 6 veces más largas que las

setas escutales se identificaba como I. inopinatus (Estrada-Peña et al. 2014; Fig.

2a). La visualización de las setas escutales dependía de la dirección

de la luz y de la posición de la garrapata. Debido a este problema era

necesario posicionarles varias veces en plastilina y trabajar con diferentes

planos de luz hasta que se logró visualizar las setas perfectamente (de manera

estandarizada) para poder medirlas.

La identificación de las larvas de

los ejemplares del género Ixodes es más complicada. Por un lado, las

estructuras están sin queratinizar y son más sensibles a las alteraciones.

Además, algunas de las piezas bucales, como el hipostoma y los palpos, estaban

dañadas. La mayoría de las claves de identificación no aportan datos sobre ese

estadío, pero Estrada-Peña et al. (2017) utiliza

los dientes del hipostoma para diferenciar la especie, por lo que sólo se

identificaron a nivel de género.

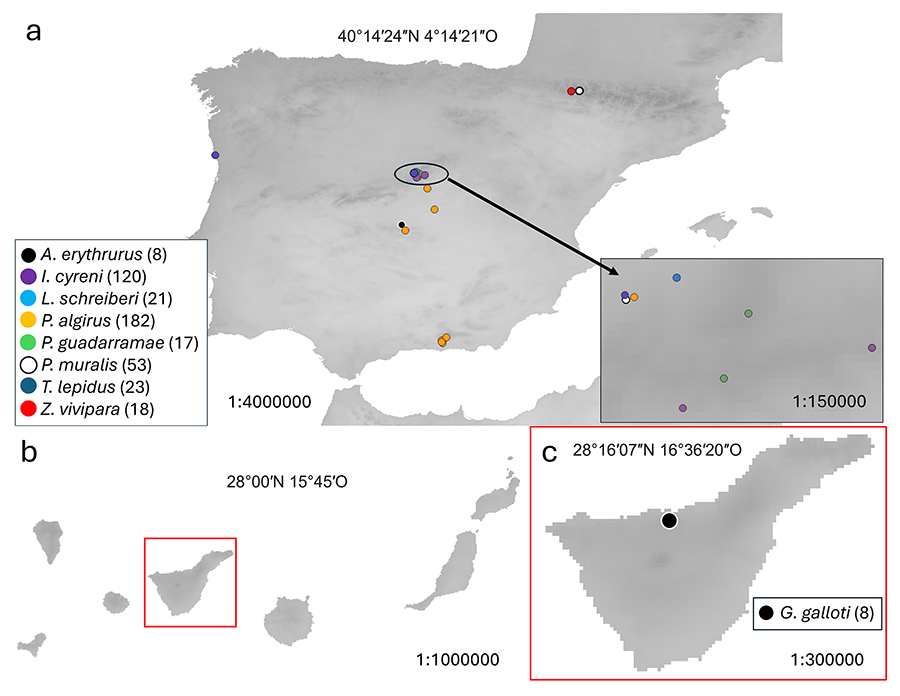

Figura 1. Puntos geográficos donde se investigó

la presencia de garrapatas sobre 9 especies de lacértido de los géneros Acanthodactylus,

Gallotia, Iberolacerta, Lacerta, Podarcis, Psammodromus,

Timon, y Zootoca. En paréntesis junto al género se muestra el

tamaño muestral. (a) Puntos muestreados en la península ibérica. En

todas las especies se encontró I. ricinus, salvo en A. erythrurus

donde se encontró H. lusitanicum. (b) En rojo se indica la

localización de Tenerife dentro del archipiélago de las Islas Canarias. (c)

Punto geográfico donde se encontraron garrapatas de la especie H. punctata

sobre la especie endémica de lacértido de Tenerife (G. galloti). En la

parte de arriba de cada mapa se muestra las coordenadas geográficas y en la

parte baja la escala a la que se representan.

Figure 1. Geographical points where the presence of ticks was investigated on

9 species of lizards of the genera Acanthodactylus, Gallotia, Iberolacerta,

Lacerta, Podarcis, Psammodromus, Timon, and Zootoca.

The sample size is shown in parentheses next to the genus. (a) Points sampled in the Iberian

Peninsula. In all species I. ricinus was found, except in A. erythrurus

where H. lusitanicum was found. (b) In red the location of Tenerife within the Canary Islands

archipelago is indicated. (c) Geographic point where ticks of the species H. punctata

were found on the endemic species of Tenerife lizard (G. galloti). At

the top of each map are shown the geographic coordinates and at the bottom the

scale at which they are represented.

Figura 2. (a) Vista dorsal sobre

plastilina de una posible ninfa de Ixodes inopinatus, con medición de

setas escutales aproximadamente 5 veces más largas que las setas aloscutales. (b)

Vista dorsal de una ninfa de Ixodes ricinus con medición de setas

escutales 2-3 veces más largas que las setas aloscutales.

Figure 2. (a) Dorsal view on plasticine of a

possible Ixodes inopinatus nymph, with scutal setae measuring

approximately 5 times longer than the aloscutal setae. (b) Dorsal view of an Ixodes ricinus

nymph with scutal setae measuring 2-3 times longer than the aloscutal setae.

Identificación molecular (PCR)

Por la dificultad para

identificar las muestras al microscopio, se realizó identificación molecular

por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se extrajo ADN de 90 garrapatas

del género Ixodes (40 larvas y 50 ninfas). Para la ruptura y

homogeneización de los tejidos, se colocó una garrapata por cada pocillo en una

placa de 96 pocillos (Qiagen) que contenía 180 µl de agua de calidad PCR y 4-5

bolas de acero de 1.5 mm de diámetro. Para descartar contaminación por ADN

ambiental se utilizaron seis controles de extracción consistentes en pocillos

rellenos solo con reactivos que se procesaron en paralelo con las muestras a

analizar. Esta placa se introdujo 24 minutos en tandas de 6 minutos a 30 Hz

para lisar los tejidos (TyssueLyser II, Qiagen). Del homogeneizado se tomaron

120 µl de cada pocillo y se incubaron con proteinasa K durante 12 horas a 56

ºC. Finalmente, el ADN se extrajo en un sistema automático de extracción

Biosprint (Qiagen) con el kit DNeasy BS96 utilizando el protocolo de tejidos.

Se realizó una PCR utilizando el método previamente descrito

por Hornok et al. (2017). Se usaron los cebadores HCO2198 (5′-TAA ACT TCA GGG

TGA CCA AAA AAT CA-3′) y LCO1490 (5′-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3′), que

amplifican un fragmento de aproximadamente 710 pb del gen citocromo c oxidasa 1

(cox 1). Complementariamente, se amplificó un fragmento de 460 pb del

gen mitocondrial 16S rRNA de la familia Ixodidae, con los cebadores

16S+1 (5′-CTG CTC AAT GAT TTT TTA AAT TGC TGT GG-3′) y 16S-1 (5′-CCG GTC TGA

ACT CAG ATC AAG T-3′) (Hornok et al. 2017). Los

productos amplificados se enviaron a secuenciar por ambos lados y las

secuencias generadas se analizaron con Bioedit Sequence Alignment Editor

v.7.2.6.1 (Hall 1999) y posteriormente se compararon

mediante la herramienta BLAST de GenBank (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&BLAST_SPEC=GeoBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch).

Variables microclimáticas

Para caracterizar el microclima

de las localidades donde se capturaron los lacértidos, se usó el paquete

'NicheMapR' en R (Kearney y Porter 2017). Se

extrajeron datos de temperatura del aire (ºC) y humedad (%) relativa a un

centímetro y un metro con respecto al suelo, así como del contenido de agua de

este (%). Estos datos fueron extraídos con una resolución espacial de 10

minutos de arco y una resolución temporal del mes y año en el que fueron

colectadas las garrapatas. Un estudio reciente validó el uso de esta resolución

espacial y temporal en dichas variables microclimáticas en lacértidos (Megía-Palma et al. 2024). Se promediaron los datos

de cada variable y se realizó un análisis de componentes principales que redujo

las cinco variables climáticas a un único factor (PC1 microclima) que explicó

el 73.42% de la varianza (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de

componentes principales de los datos microclimáticos de las localidades

muestreadas en el presente estudio. Un único componente principal (PC1) estuvo

altamente correlacionado con todas las variables climáticas y explicó más del

73% de la varianza observada originalmente.

Table 1. Principal component analysis of the microclimatic data from the

localities sampled in the present study. A single principal component (PC1) was

highly correlated with all climatic variables and explained more than 73% of

the variance originally observed.

Análisis estadísticos

Se comparó el PC1 microclima de las localidades donde los

lacértidos presentaron garrapatas del género Ixodes con aquellas donde

no mediante un análisis de la varianza en Statistica 12.0 (Statsoft Inc.,

Tulsa, Oklahoma, EE.UU.). Además, el número de garrapatas (transformado

mediante el logaritmo decimal del número de garrapatas + 1) de todos los

individuos con o sin garrapatas se incluyó como respuesta en un modelo general

lineal en R 4.4.1 (R Core Team 2024). En este

modelo, se comprobaron simultáneamente los efectos del sexo y especie de

hospedador, así como del mes de captura, el PC1 microclima y el tamaño corporal

promedio de los lacértidos de cada población hospedadora muestreada. Se

comprobó que la distribución residual del modelo se ajustase a una distribución

gaussiana mediante una prueba de Shapiro-Wilks del paquete ‘car’ de R (Fox y Weisberg 2019) y también se comprobaron la

kurtosis y sesgo residual mediante pruebas de Anscombe-Glynn y D’Agostino del

paquete ‘moments’ (Komsta y Novomestky 2022).

Cualquier otro modelo que consideró incluir interacciones (por ejemplo, especie

× sexo) tuvieron un coeficiente de Akaike corregido para tamaños de muestra

pequeños (AICc; Bedrick y Tsai 1994) mayor de dos

unidades con respecto al modelo sin interacciones, por lo que se descartaron.

En el caso de otras interacciones, como entre especie y mes, no fue factible

por tratarse de un muestreo por conveniencia, lo que imposibilitó que hubiese

datos para todos los meses en todas las especies. Además, se comprobó la

colinearidad del modelo mediante la valoración del factor de inflación de la

varianza (VIF) en el paquete ‘car’ (Fox y Weisberg

2019) resultando valores altos cuando en el modelo se incluía especie y el

promedio de la longitud corporal por población. Por este motivo, se compararon

dos modelos independientes que incluyeron alternativamente la especie y la

longitud corporal promedio, no resultando significativa la segunda y sí la

especie. Se decidió incluir ambos predictores en el modelo final presentado

porque el efecto de la especie no se vio anulado por el efecto redundante de la

longitud corporal y porque trabajos anteriores indican que la longitud corporal

puede ser un predictor importante de la intensidad parasitaria en lacértidos

(e.g., Drechsler et al. 2021). Se realizó una

prueba de razón de verosimilitud sobre el modelo para comprobar que difería

significativamente de un modelo nulo. Por último, se aplicó pruebas a

posteriori sobre aquellos factores con varios niveles (especie y mes) cuyos

efectos principales habían resultado significativos.

Resultados

Identificación morfológica de las garrapatas

Se recolectaron 401 garrapatas (172 larvas, 227 ninfas y 2

adultos: un macho y una hembra) de 3 géneros diferentes. El 95.51%

correspondieron al género Ixodes (211 ninfas y 172 larvas), el 3.99% (16

ninfas) a Haemaphysalis punctata, y el 0.50% (2 adultos) a Hyalomma

lusitanicum. Se encontraron garrapatas del género Ixodes en todas

las especies muestreadas, exceptuando A. erythrurus (en submeseta sur),

donde las garrapatas encontradas correspondieron con Hyalomma lusitanicum,

y G. galloti (en Tenerife) donde la especie encontrada correspondió con Haemaphysalis

punctata (Tabla 2).

Un total de 179 ninfas

cumplieron las medidas de las setas descritas para I. ricinus (Fig. 2b), pero en los 20 ejemplares restantes las

medidas presentaban valores intermedios a los descritos: las setas aloscutales

fueron más de 3, pero menos de 6 veces más largas que las escutales, por lo que

eran compatibles con la morfología descrita para I. inopinatus (Estrada-Peña et al. 2014). Del total de ninfas

examinadas, 12 no se pudieron identificar por su deteriorado estado de

conservación.

Tabla 2. Número y

porcentaje respecto al total de garrapatas identificadas por especie y estadío.

Table 2. Number and percentage with respect to the total number of ticks

identified by species and stage.

Identificación molecular

de las garrapatas

De las 90 muestras de garrapatas seleccionadas para su

análisis molecular, 10 produjeron un amplicón para el gen cox1 y 8

muestras para el gen 16S. El análisis de las secuencias parciales mostró

una similitud con Ixodes ricinus entre el 98.6% y el 100% para el gen cox1

y entre el 98.56% y el 100% para el gen 16S. En el resto de las muestras

no se obtuvo ninguna amplificación probablemente debido a que habían sufrido la

degradación del ADN ya que las muestras llevaban tiempo en alcohol desde su

recogida hasta el momento de análisis.

Prevalencia de I. ricinus por zona y

especie

El 54% (n = 21) de los individuos de lagarto verdinegro, L.

schreiberi, estaban parasitados por garrapatas del género Ixodes en

un robledal de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia a 1400 m de

altitud, siendo el hospedador analizado que mayor prevalencia de garrapatas

presentó. También en la Sierra de Guadarrama, aunque a varios kilómetros de

distancia y en un hábitat diferente, por encima de los 2000 m de altitud en la

vertiente madrileña, solo el 1% de los individuos de lagartija carpetana, I.

cyreni, presentaron garrapatas (n = 100). Otras dos localidades cercanas

donde se muestreó I. cyreni (Bola del Mundo y La Najarra, n = 20)

presentaron 0% de prevalencia. Por otro lado, la lagartija de Guadarrama, P.

guadarramae, y la lagartija roquera, P. muralis, fueron capturadas

compartiendo los mismos tocones y rocas en un pinar de la provincia de Segovia

y presentaron prevalencias dispares, de 26% (n = 7) y 3% (n = 25),

respectivamente. A dos kilómetros de distancia, se encontró un 40% de

prevalencia en el lagarto ocelado, T. lepidus (n = 13) y, sin embargo,

otra población de T. lepidus muestreada a nivel del mar en un hábitat

rocoso en la costa noroccidental de Portugal no presentó garrapatas (n = 10).

Del mismo modo, otra población de P. guadarramae muestreada a 1400 m de

altitud en Madrid (n = 10), en un hábitat similar al muestreado en la vertiente

segoviana, tampoco presentó garrapatas. Otro caso notorio es el de Z.

vivipara y P. muralis que fueron capturadas a unos 1800 m de altitud

y una a escasos metros de separación en el Pirineo Oscense; la primera especie

tuvo una prevalencia de Ixodes del 29% (n = 18), mientras que P.

muralis del 3.5% (n = 28). En este sentido, la prevalencia en P. muralis

fue muy similar en Pirineos y en la Sierra de Guadarrama donde fue del 3% (n =

25). Sin embargo, la prevalencia de garrapatas sobre P. algirus en un

robledal a 1100 m de altitud en submeseta sur fue el doble (31%) que la

prevalencia observada (15%) para esta misma especie en una colina a 1430 m de

altitud y parcialmente cubierta por robles en la provincia de Segovia en la

Sierra de Guadarrama. La prevalencia para P. algirus en Sierra Nevada,

en la provincia de Granada, varió no linealmente con la altitud en las 6

altitudes muestreadas: a 300 m (n = 31) y 2200 m (n = 6) la prevalencia fue del

0%, mientras que, a 700 m, 1200 m, 1700 m, y 2400 m las prevalencias fueron del

3.45% (n = 29), 4.76% (n = 21), 11.43% (n = 35) y 3.85% (n = 26),

respectivamente.

Efectos del microclima, sexo, fenología y especie

de lacértido sobre la intensidad de garrapatas

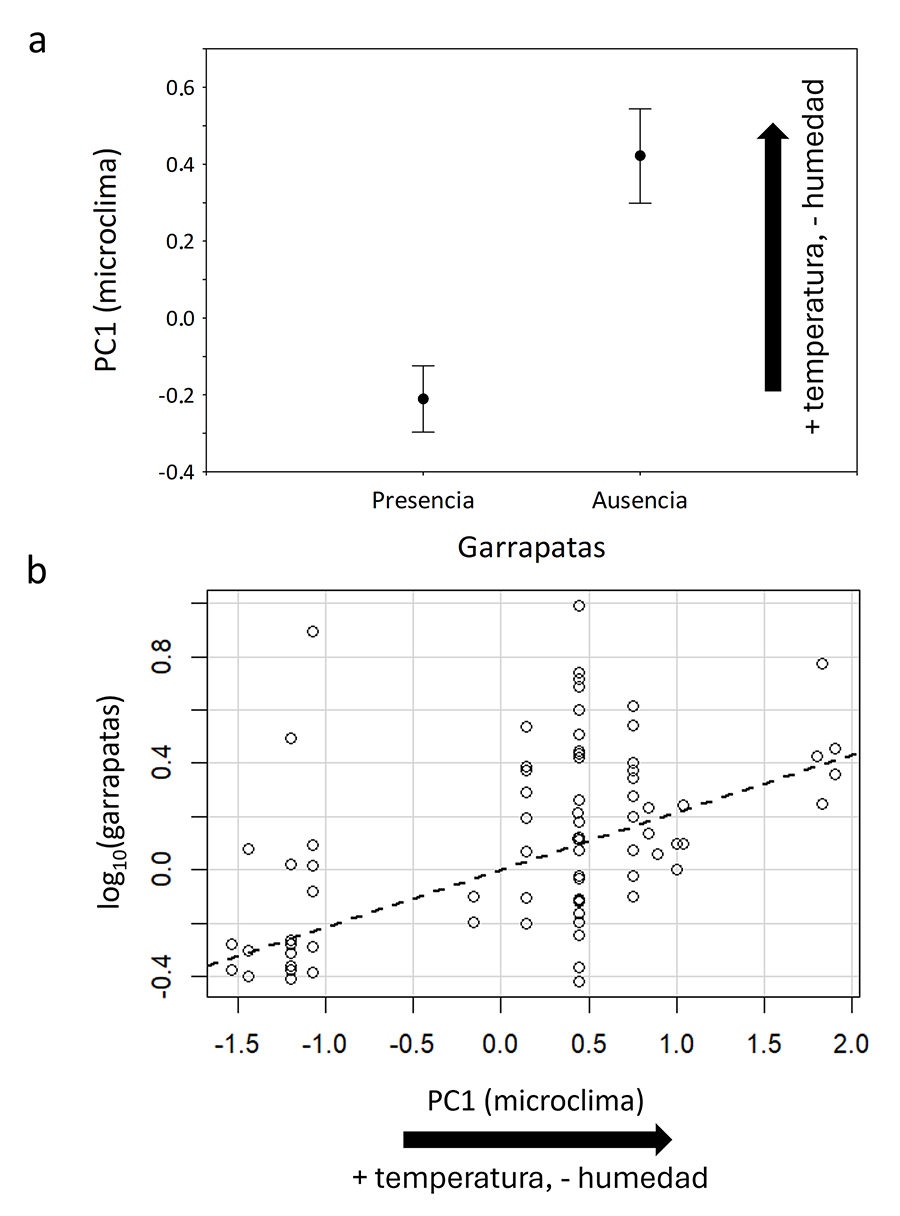

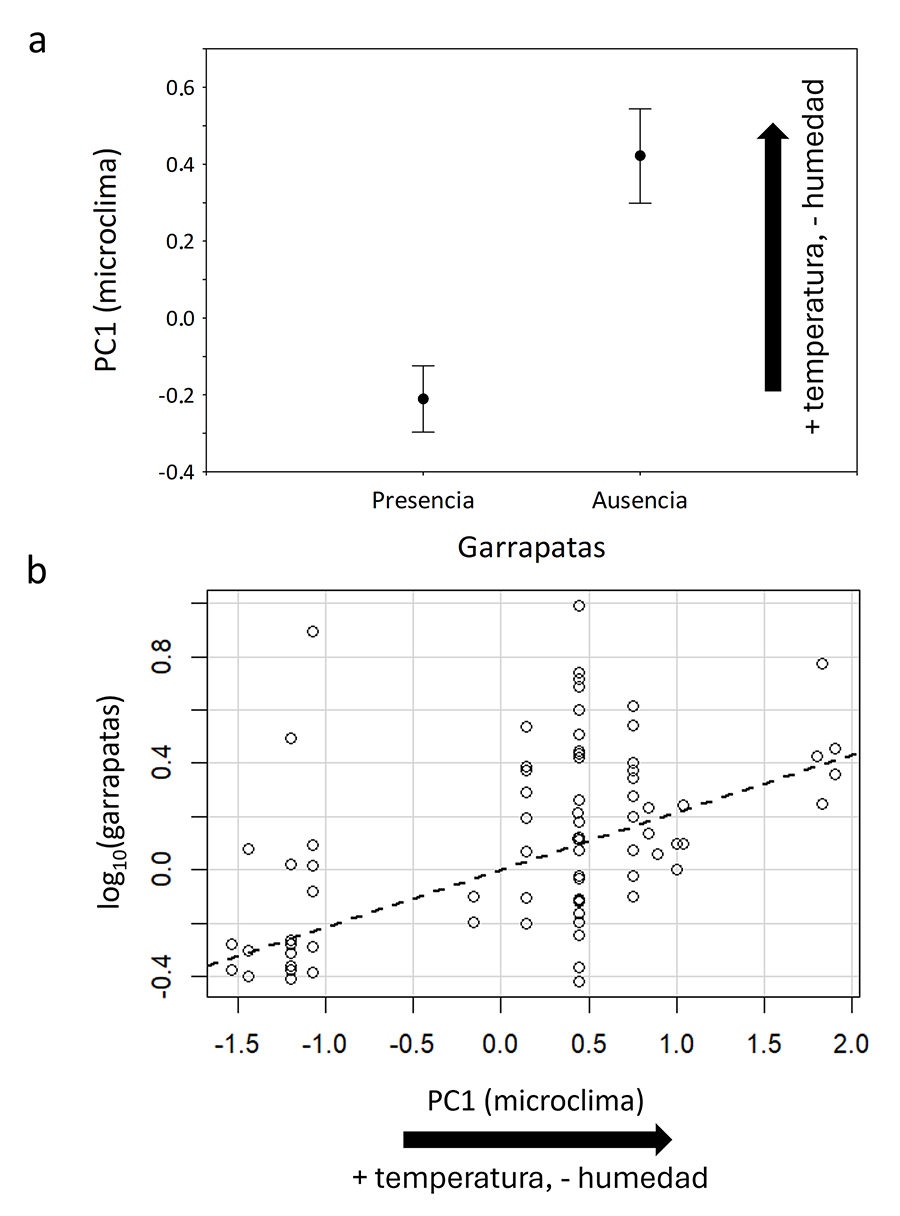

El componente principal de

microclima generado (PC1 microclima) estuvo asociado significativa y

positivamente con las dos variables de temperatura, y significativa y

negativamente con el contenido de agua del suelo, y las dos variables de

humedad relativa (Tabla 1). El análisis de la

varianza que comparó el PC1 microclima de las localidades donde se encontraron

garrapatas sobre los lacértidos con el de aquellas donde no tuvieron garrapatas

indicó que las localidades con valores positivos de prevalencia fueron significativamente

más frías y húmedas (F1, 181 = 17.72, P < 0.001) (Fig. 3a). La intensidad de parasitación por

garrapatas del género Ixodes fue parcialmente explicada por el PC1

microclima: donde más garrapatas tenían los lacértidos fue en aquellas

localidades donde el microclima fue más cálido y seco (Tabla

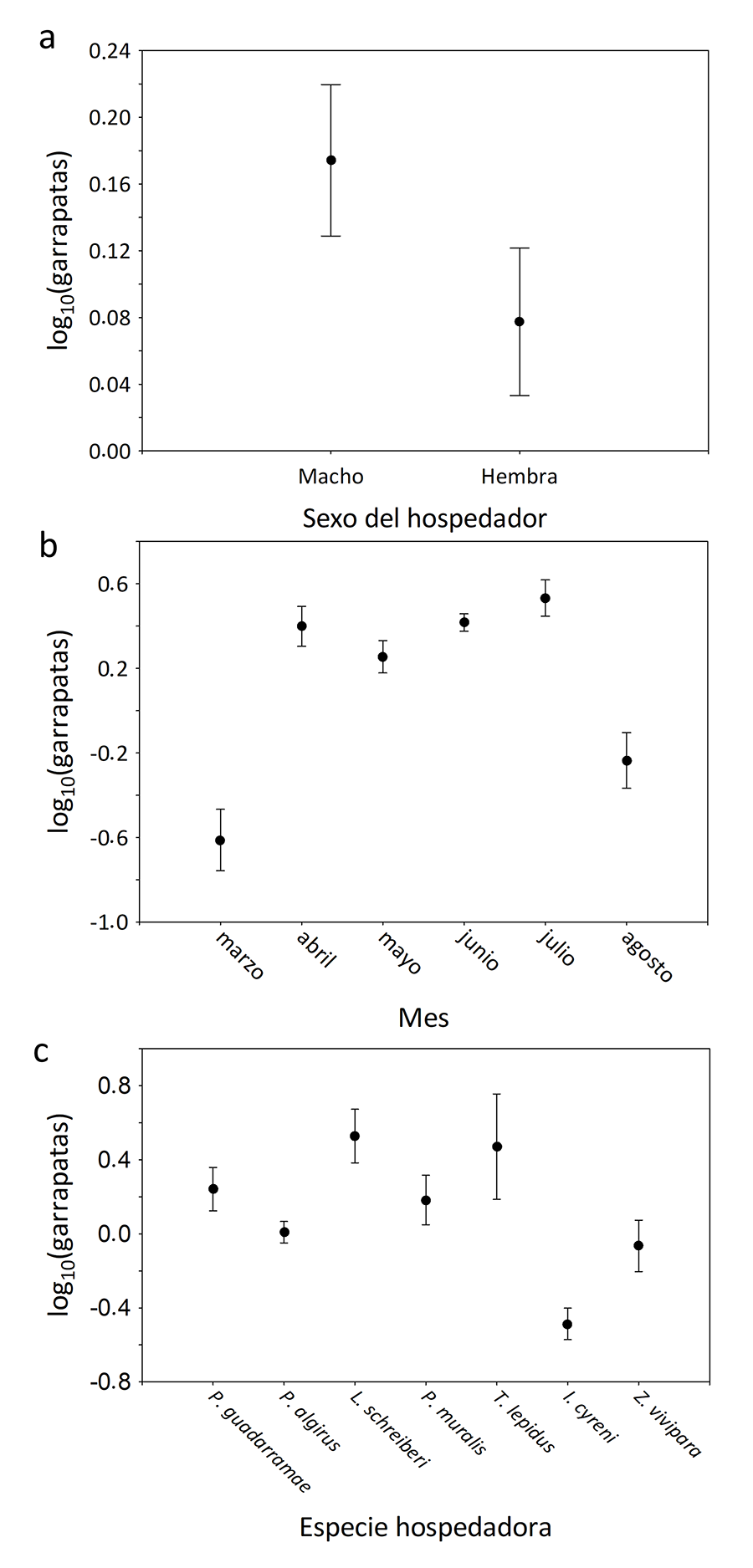

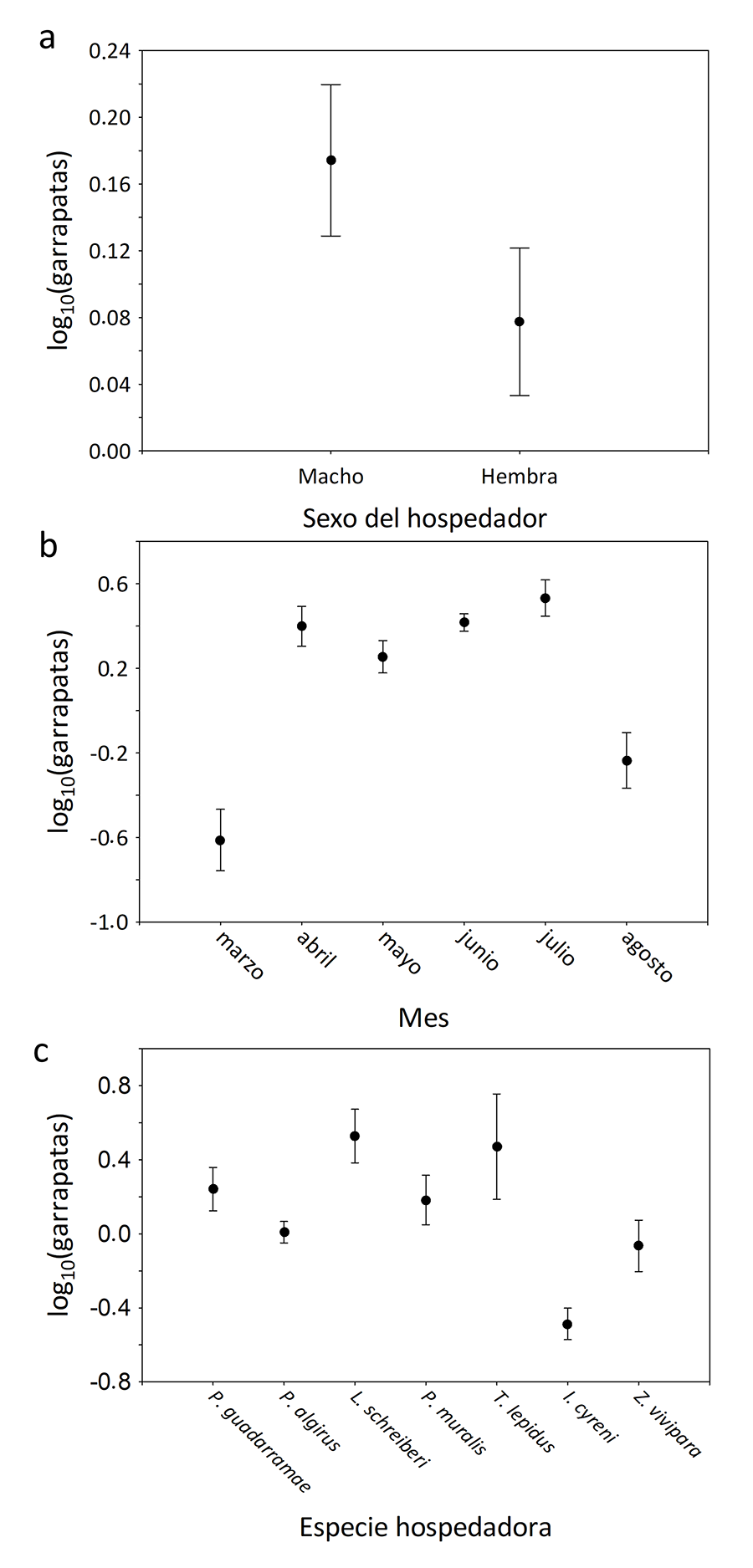

3; Fig. 3b). Además, los machos tuvieron

significativamente más garrapatas que las hembras (Tabla 4;

Fig. 4a) y también hubo un efecto significativo

del mes y la especie hospedadora (Tabla 3).

Particularmente, junio y julio destacaron por ser los meses donde generalmente

encontramos un mayor número de garrapatas sobre los hospedadores (Tabla A1 del Anexo), mientras que L.

schreiberi y P. muralis tuvieron un mayor número de garrapatas que

el resto de especies y Z. vivipara la que menos (Figs.

4b y 4c; Tabla A2

del Anexo).

Figura 3. (a) Los puntos de muestreo

donde los lagartos y lagartijas presentaron garrapatas del género Ixodes

fueron más fríos y húmedos que aquellos otros donde no estuvieron infestados. (b)

Sin embargo, el número de garrapatas por hospedador fue mayor en aquellos

lugares que fueron más calientes y secos, de acuerdo con un modelo general

lineal presentado en la Tabla 3. En (b) se

representan los valores residuales del número de garrapatas corregido por los

efectos del mes, sexo y especie del hospedador, y la longitud corporal promedio

para cada población muestreada.

Figure 3. (a)

Sampling points where lizards presented ticks of the genus Ixodes were

colder and wetter than those where they were not infested. (b) However,

the number of ticks per host was higher in those places that were warmer and

drier, according to a general linear model presented in Table

3. In (b) the residual values of tick number corrected for the

effects of month, sex and host species, and mean body length for each sampled

population are plotted.

Tabla 3. Resultados

del modelo general lineal para explicar la variación observada en la intensidad

de garrapatas del género Ixodes sobre lagartos y lagartijas en la

muestra. SC = suma de cuadrados, g.l. = grados de libertad, F = estadístico de

Fisher. Los efectos significativos con P < 0.05 se marcan en negrita.

Table 3. Results of the general linear model to explain the variation

observed in the intensity of ticks of the genus Ixodes on lizards in the

sample. SC = sum of squares, d.f. = degrees of freedom, F = Fisher's statistic.

Significant effects with P < 0.05 are marked in bold.

Tabla 4. Número de

garrapatas del género Ixodes (N = 413) según el sexo y especie de

hospedador. Para la realización de esta tabla solo se han utilizado datos de

abundancia (= individuos infestados) para calcular la media y desviación

estándar.

Table 4. Number of ticks of the genus Ixodes (N = 413) according to

sex and host species. For the preparation of this table, only data of abundance

(= infested individuals) were used to calculate the mean and standard

deviation.

Figura 4. (a) Los machos tuvieron un

número significativamente mayor de garrapatas del género Ixodes. (b)

Efecto del mes de muestreo. (c) Efecto de la especie hospedadora.

Figure 4. (a)

Males had significantly higher numbers of ticks of the genus Ixodes. (b)

Effect of month of sampling. (c) Effect of host species.

Discusión

El 95.5% de las garrapatas encontradas en lacértidos

ibéricos y analizadas en el presente estudio pertenecieron al género Ixodes.

De ese 95.5%, el 83.8% fueron compatibles morfológicamente con I. ricinus,

el 6.8% no pudieron identificarse por especie, y el 9.4% restante se

consideraron compatibles morfológicamente con I. inopinatus. Sin

embargo, según los marcadores moleculares utilizados, nuestros resultados no

apoyaron la presencia de I. inopinatus en lacértidos ibéricos. Además,

desde su descripción en España en base a caracteres morfológicos y

secuenciación parcial del ADN ribosómico (Estrada-Peña

et al. 2014), la validez de esta especie ha sido puesta en duda (Velez et al. 2023; Daněk et al. 2024).

Por ejemplo, Hrazdilova et al. (2023) utilizaron

genomas mitocondriales completos de garrapatas colectadas en Alemania e

identificadas morfológicamente como I. inopinatus; concluyeron que estas

son genéticamente indistinguibles de I. ricinus. Asimismo, indicaron que

ni la identificación morfológica ni los genes mitocondriales permiten

diferenciar de manera efectiva estas dos presuntas especies. Además, otros

estudios también han analizado marcadores nucleares y mitocondriales de

garrapatas identificadas como I. ricinus e I. inopinatus evidenciándose

una posible hibridación entre ambas morfoespecies (Daněk

et al. 2024).

Los resultados del presente estudio complementan lo descrito

por Estrada-Peña (2015), quien afirmó que en

España existen poblaciones importantes de I. ricinus, particularmente

en la cornisa Cantábrica, en partes del Pirineo, y en algunas sierras del

centro del país, como las de La Rioja y norte de Extremadura. Nuestro estudio

aporta datos sobre la presencia del género Ixodes en el sureste

peninsular, en Sierra Nevada. Ixodes ricinus es altamente predominante

en lacértidos, aunque también destacamos que su presencia en lacértidos no es

siempre frecuente y depende de las condiciones ambientales (Dsouli et al. 2006; Soualah-Alila

et al. 2015). Las regiones geográficas en las que se encontraron I.

ricinus sobre los reptiles representan hábitats favorables para esta

especie porque son lugares donde el suelo puede permanecer húmedo durante el

día (Kahl y Gray 2023; Vucelja

et al. 2023). En este sentido, las garrapatas encontradas, en particular,

sobre la lagartija colirroja, no fueron de este género, quizás porque A.

erythrurus tiene preferencias por medios secos, arenosos y altamente

expuestos donde pueden alcanzar temperaturas corporales relativamente elevadas

(Carretero y Llorente 1995; Drechsler et al. 2021), lo que dificultaría la

presencia de garrapatas del género Ixodes. La identificación de dos

adultos de H. lusitanicum en A. erythrurus es destacable, ya que

normalmente parasitan a ungulados domésticos y silvestres (Valcárcel et al. 2023). Además, las lagartijas y

lagartos normalmente son parasitados por estadíos inmaduros (Tomassone et al. 2017). En este mismo sentido, las

garrapatas H. punctata encontradas sobre G. galloti en Tenerife

típicamente infestan ganado, ratones y conejos (Melendreras-Fernández 2019) y no sería un

parásito habitual de reptiles. De hecho, datos no mostrados revelan la ausencia

de garrapatas sobre G. galloti en 45 puntos en La Palma y Tenerife,

donde este lagarto es endémico (Megía-Palma, obs. pers.), solo habiéndose

encontrado lagartos infestados en la localidad que aquí se comunica. En un

reciente estudio (Garrido-Bautista et al. 2025,

en este monográfico) también se observaron varios P. algirus con ninfas

y larvas de Hyalomma, en localidades en el norte de África. Lo cual

sugiere que en otros contextos geográficos diferentes a la península ibérica

algunas especies de lacértidos puedan ser hospedadores más frecuentes de Hyalomma.

En el presente estudio se analizaron factores que determinan

la prevalencia e intensidad de infestación de Ixodes, porque el resto de

las especies identificadas se encontraron solo de forma puntual. Conocer la

dinámica de las relaciones entre el hospedador y el parásito es complejo porque

influyen muchos factores (Peralbo-Moreno et al.

2022). De hecho, las diferencias observadas en la intensidad de infestación

por garrapatas del género Ixodes sobre las especies hospedadoras

investigadas pudieron explicarse por (i) la especie de hospedador, (ii) el mes

de toma de muestras, (iii) el sexo del hospedador, y (iv) el clima. La especie

de lacértido que, presentando garrapatas del género Ixodes, tuvo un

número menor de ellas por individuo fue Z. vivipara, mientras que L.

schreiberi y P. muralis destacaron por ser las que más. Esto apunta

a la mayor susceptibilidad de algunas especies de lacértidos a la infestación

por garrapatas del género Ixodes, interpretación que está apoyada por el

hecho de que algunas especies de lagartija fueron capturadas a escasos metros

unas de otras y, tanto la prevalencia como el número de garrapatas, fueron

diferentes. Aun así, incluso dentro de una misma especie de lacértido, la

prevalencia e intensidad de garrapatas puede variar geográficamente,

presumiblemente como consecuencia del efecto del clima sobre la presencia y abundancia

de garrapatas en el medio.

También es un factor influyente la época del año, habiéndose

descrito las parasitaciones más elevadas por estadíos inmaduros de I.

ricinus en lacértidos al final de la temporada de reproducción, típicamente

en el mes de julio (Huyghe et al. 2010), lo que

corroboran nuestros datos por ser junio y julio los meses con mayores

intensidades de infestación después de corregir por el factor hospedador. Esto

podría estar relacionado con el ciclo biológico de I. ricinus y la

variación fenológica de su abundancia en el ambiente (Bauwens

et al. 1983), aunque dicha fenología puede variar localmente (Peralbo-Moreno et al. 2024). Además, la mayor

actividad de los lacértidos ocurre de abril a septiembre y geográficamente

concurre con la de Ixodes, en las que la humedad y temperatura tienen un

papel determinante en la distribución y abundancia de las ninfas en el ambiente

(Ruiz-Fons et al. 2012).

El hecho de que los machos de lacértido tuvieran mayores

intensidades de infestación concuerdan con trabajos anteriores (Václav et al. 2007; pero ver también Tomassone et al. 2017) y podría deberse a que su

mayor actividad reproductora a partir de finales de abril (Salvador et al. 1996) implica una mayor demanda de

energía de los machos durante este periodo y también que lo machos tienen

generalmente un mayor área de campeo (Perry y

Garland 2002), lo que los expone a más encuentros con las garrapatas. En

este sentido, la mayor actividad de desplazamiento de los machos se ha

relacionado con una mayor exposición a las garrapatas en lacértidos (Olsson et al. 2000; Wieczorek

et al. 2020). Además, el mantenimiento de elevadas cargas de garrapatas

durante los meses posteriores a la temporada de emparejamientos podría

relacionarse con un aumento de los desplazamientos asociados a una mayor

actividad termorreguladora para compensar el estrés térmico (Megía-Palma et al. 2022) y/o a un mantenimiento de

niveles altos hormonales relacionados con la reproducción (e.g., testosterona)

(Olsson et al. 2000). Nuestros datos indican sin

embargo que en agosto el número de garrapatas descendería, lo que podría

relacionarse con una menor abundancia de Ixodes en el ambiente durante

este mes (Bauwens et al. 1983).

En cuanto al componente climático, los puntos geográficos

donde encontramos garrapatas del género Ixodes sobre los lacértidos

fueron más húmedos y fríos que aquellos donde no tuvieron estas garrapatas. Sin

embargo, al analizar la intensidad de garrapatas en todos los puntos

muestreados, encontramos una relación positiva con la temperatura y negativa

con la humedad y contenido de agua del suelo. Así, dentro de los lugares donde

los lacértidos presentaron infestaciones por Ixodes, aquellos que fueron

más calientes y secos favorecieron la presencia de un mayor número de

garrapatas sobre los lacértidos. Las posibles causas de esta relación son

inciertas. Estudios anteriores encontraron que las diferencias en la carga de

garrapatas en poblaciones diferentes de la misma especie están explicadas por

rasgos de los propios hospedadores individuales, como el tamaño y condición

corporal, y el grado de agregación y de conectividad de los distintos grupos de

hospedadores en la población (Bauwens et al. 1983; Václav et al. 2007; Godfrey et

al. 2009; Dudek et al. 2016; Ferreira et al. 2023). Sin embargo, nuestros datos

también dan relevancia a factores ambientales y climáticos en consonancia con

resultados anteriores que indican que la distribución de I. ricinus está

influida por factores ambientales (Estrada-Peña et

al. 2014). Por ejemplo, trabajos anteriores muestran que los hospedadores

de I. ricinus pueden variar según la región geográfica y el tipo de

hábitat (Wu et al. 2019; Kahl y

Gray 2023) y que la abundancia en el ambiente de estos ectoparásitos es

mayor en zonas con presencia de ganado y ungulados silvestres y una mayor

cobertura vegetal (que a su vez correlaciona con las condiciones

microclimáticas).

En conclusión, los lagartos y lagartijas en la península

ibérica son hospedadores válidos para las garrapatas. Los estadíos inmaduros de

I. ricinus son claramente los más frecuentes, si bien se han observado

puntualmente parasitaciones por adultos de H. lusitanicum en A.

erythrurus y ninfas de H. punctata en G. galloti. Aunque

morfológicamente algunos ejemplares fueron compatibles con I. inopinatus,

el análisis molecular de genes mitocondriales confirmó su mayor similitud con I.

ricinus. Estos resultados concuerdan con los últimos estudios que confirman

la dificultad de diferenciación entre ambas especies. Nuestros resultados

indicaron que el sexo y especie del hospedador, así como el mes de captura, y

variables microclimáticas, pueden explicar la variación observada en la

intensidad de infestación por Ixodes ricinus en lacértidos ibéricos.

Contribución de los autores

Conceptualización, concepción y diseño de los análisis:

Candela Hernández, Rodrigo Megía-Palma, Ángeles Sonia Olmeda; Recopilación de

datos: Rodrigo Megía-Palma, Patrick S. Fitze, Senda Reguera; Obtención de

financiación y administración del proyecto: Félix Valcárcel, Gregorio

Moreno-Rueda; Análisis de los datos: Candela Hernández, Rodrigo Megía-Palma; Redacción

del manuscrito: Candela Hernández, Rodrigo Megía-Palma; Metodología: Rodrigo

Megía-Palma, Ángeles Sonia Olmeda, Candela Hernández Rojas, María Sánchez,

Raquel Martín Hernández; Revisión crítica, edición y aprobación final del

manuscrito para su publicación: Candela Hernández, Rodrigo Megía-Palma, Senda

Reguera, Patrick S. Fitze, Gregorio Moreno-Rueda, Ángeles Sonia Olmeda, Félix

Valcárcel.

Disponibilidad de los datos

Los datos empleados para este estudio se encuentran

disponibles en: https://data.mendeley.com/datasets/62r6yjxtwc/1

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los

autores/as declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Esta investigación ha sido cofinanciada con: proyecto GARES

(fondos EU Next Generation), Villamagna SA, y grupo ESGARIBER (SOCEPA). El

Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (MINECO/FEDER) aportaron fondos con los proyectos: CGL2012-32459

(PSF), y CGL-2014-55969-P a GM-R. Igualmente el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte financión la beca predoctoral (2010- 2014) de RM-P

(BES-2010-038427). Los datos de garrapatas se colectaron bajo los permisos de

captura de lagartijas con los siguientes códigos: 10/033298.9/13,

10/373043.9/12, 10/380311.9/12, 10/315072.9/11, 10/040449.9/13, 2012/272,

372/2013-VS (FAU13_038), DGMEN/SEN/avp_13_025_aut, Biod/MLCE-68564,

EP/CYL/101/2013, EP/SG/625/2011, EP/SG/213/2013, SGYB/EF/FJRH Re-9H/13,

INAGA/5000201/24/2013/04434, CSVZ5-4ZBJN-02QA1-DYREG, EHV/24/2010/105-106,

LCE/mp24/2012/426, 500201/24/2013/5692(1098), 2013/025426(74/CS/13). Esto

incluyó administraciones como la Dirección General de Gestión del Medio Natural

(Junta de Andalucía), y al Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

de Portugal (ICNF; 733/2020/CAPT), entre otras correspondientes a los códigos

que se indican.

Referencias

Amore, G., Tomassone, L., Grego, E., Ragagli, C., Bertolotti, L., Nebbia,

P., Rosati, S., et al. 2007. Borrelia lusitaniae in immature Ixodes

ricinus (Acari: Ixodidae) feeding on common wall lizards in Tuscany,

central Italy. Journal of Medical Entomology 44(2), 303–307. https://doi.org/10.1093/jmedent/44.2.303

Bauwens, D., Strijbosch, H., Stumpel, A.H.P. 1983. The lizards Lacerta

agilis and L. vivipara as hosts to larvae and nymphs of the tick Ixodes

ricinus. Ecography 6(1), 32–40. https://doi.org/10.1111/j.1600-

0587.1983.tb01062.x

Bedrick, E.J.,

Tsai, C.L. 1994. Model selection for multivariate

regression in small samples. Biometrics 50:226-231. https://doi.org/10.2307/2533213

Carretero, M.A., Llorente,

G.A. 1995. Thermal and temporal patterns of two Mediterranean

Lacertidae. Scientia herpetologica 1995, 213-223.

Collares-Pereira, M.,

Couceiro, S., Franca, I., Kurtenbach, K., Schäfer, S.M., Vitorino, L.,

Gonçalves, L., et al. 2004. First isolation of Borrelia

lusitaniae from a human patient. Journal of Clinical Microbiology 42(3),

1316–1318. https://doi.org/10.1128/JCM.42.3.1316-1318.2004

Daněk, O., Hrbatová, A., Volfová, K., Ševčíková, S., Lesiczka, P.,

Nováková, M., Ghodrati, S., et al. 2024. Italian peninsula as a hybridization

zone of Ixodes inopinatus and I. ricinus and the prevalence of

tick-borne pathogens in I. inopinatus, I. ricinus, and their

hybrids. Parasites and Vectors 17(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s13071-024-06271-z

de la Fuente, J., Estrada-Peña,

A., Rafael, M., Almazán, C., Bermúdez, S., Abdelbaset, A.E., Kasaija, P.D., et

al. 2023. Perception of ticks and tick-borne diseases

worldwide. Pathogens 12(10), 1258. https://doi.org/10.3390/pathogens12101258

De Sousa, R., de Carvalho, I.L.,

Santos, A.S., Bernardes, C., Milhano, N., Jesus, J., Menezes, D., et al. 2012. Role of the lizard Teira dugesii as a potential host for Ixodes

ricinus tick-borne pathogens. Applied and Environmental Microbiology

78(10), 3767–3769. https://doi.org/10.1128/AEM.07945-11

Drechsler, R.M., Belliure, J., Megía-Palma, R. 2021. Phenological and

intrinsic predictors of mite and haemacoccidian infection dynamics in a

Mediterranean community of lizards. Parasitology 148(11), 1328- 1338.

https://doi.org/10.1017/S0031182021000858

Dsouli, N., Younsi-Kabachii, H., Postic, D., Nouira, S., Gern, L.,

Bouattour, A. 2006. Reservoir role of lizard Psammodromus algirus in

transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato (Spirochaetaceae)

in Tunisia. Journal of Medical Entomology 43(4), 737–742. https://doi.org/10.1603/0022- 2585(2006)43[737: RROLPA]2.0.CO;2

Dudek, K., Skórka, P., Sajkowska, Z.A., Ekner-Grzyb, A., Dudek, M.,

Tryjanowski, P. 2016. Distribution pattern and number of ticks on lizards. Ticks

and Tick-Borne Diseases 7(1), 172–179. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.10.014

Duque Amado, C.,

Megía-Palma, R. 2024. The Mesoamerican giant toad Rhinella

horribilis as bioindicator of vegetation degradation in a tropical forest. Basic

& Applied Herpetology 38, 77–89. https://doi.org/10.11160/bah.273

Ekner, A., Dudek, K., Sajkowska, Z., Majláthová, V., Majláth, I.,

Tryjanowski, P. 2011. Anaplasmataceae and Borrelia burgdorferi sensu lato in

the sand lizard Lacerta agilis and co-infection of these bacteria in

hosted Ixodes ricinus ticks. Parasites and Vectors 4(1), 182.

https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-182

Estrada-Peña, A. 2015. Orden

Ixodida: Las garrapatas. Revista IDE@-SEA, 13, 30–36.

Estrada-Peña, A. 2016. Ticks as Vectors. Encyclopedia of Parasitology, 34(1),

2729–2729. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43978-4_3182

Estrada-Peña, A., Nava, S., Petney, T. 2014. Description

of all the stages of Ixodes inopinatus n. sp. (Acari: Ixodidae). Ticks

and Tick-Borne Diseases 5(6), 734–743. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2014.05.003

Estrada-Peña, A., Mihalca,

A.D., Petney, T.N. 2017. Ticks of Europe and North Africa:

A guide to species identification. Springer

International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63760-0

Ferreira, A.I., Damas-Moreira, I., Marshall, K.L.A., Perera, A., Harris,

D.J. 2023. What influences the prevalence and intensity of haemoparasites and

ectoparasites in an insular lizard? Animals 13(4), 723. https://doi.org/10.3390/ani13040723

Fox, J.,

Weisberg, S. 2019. An R Companion to Applied

Regression, Third edition. Sage, Thousand Oaks CA, USA. https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/

Garrido-Bautista, J.,

Moreno-Rueda, G., Zamora-Camacho, F.J., Comas, M., Laghzaoui, E.M., Carretero,

M.A., Rocha A.D., et al. 2025. Geographic variation in tick

parasitism and impact on immune physiology of the lizard Psammodromus

algirus across its distribution range. Ecosistemas 34(2) 2931,

https://doi.org/10.7818/ECOS.2931

Godfrey, S.S., Bull, C.M., James, R., Murray, K. 2009. Network structure

and parasite transmission in a group living lizard, the gidgee skink, Egernia

stokesii. Behavioral Ecology and Sociobiology 63, 1045- 1056. https://doi.org/10.1007/s00265-009-0730-9

Hall, T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment

editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium

Series 41:95-98

Hornok, S., Sándor, A.D., Beck, R., Farkas, R., Beati, L., Kontschán, J.,

Takács, N., et al. 2017. Contributions to the phylogeny of Ixodes (Pholeoixodes)

canisuga, I. (Ph.) kaiseri, I. (Ph.) hexagonus

and a simple pictorial key for the identification of their females. Parasites

and Vectors 10(1), 545. https://doi.org/10.1186/s13071-017-2424-x

Hrazdilova, K., Danek, O., Hrbatova, A., Cervena, B., Noskova, E., Adamik, P.,

Votypka, J., et al. 2023. Genetic analysis challenges the presence of Ixodes

inopinatus in Central Europe: development of a multiplex PCR to distinguish

I. inopinatus from I. ricinus. Parasites and Vectors

16(1), 354. https://doi.org/10.1186/s13071-023-05971-2

Hurtado, O.J.B.,

Giraldo-Ríos, C. 2019. Economic and health impact of the

ticks in production animals. In: Abubakar, M., Perera, P.K., (eds.), Ticks

and Tick-Borne Pathogens, pp. 1–19. IntechOpen, London, UK.

Huyghe, K., Van Oystaeyen, A., Pasmans, F., Tadić, Z., Vanhooydonck, B.,

Van Damme, R. 2010. Seasonal changes in parasite load and a cellular immune

response in a colour polymorphic lizard. Oecologia 163, 867-874.

https://doi.org/10.1007/s00442-010-1646-9

Kahl, O., Gray, J.S. 2023. The biology of Ixodes ricinus with emphasis on its ecology. Ticks

and Tick- Borne Diseases 14(2), 102114. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2022.102114

Kearney, M.R.,

Porter, W.P. 2017. NicheMapR—an R package for

biophysical modelling: the microclimate model. Ecography 40, 664-674.

https://doi.org/10.1111/ecog.02360

Komsta, L.,

Novomestky, F. 2022. moments: Moments, Cumulants,

Skewness, Kurtosis and Related Tests. R package version 0.14.1. https://CRAN.R-project.org/package=moments

Ministerio de Sanidad. Mapa

Gares. Plan Nacional de prevención, Vigilancia y control de Enfermedades

Transmitidas por Vectores. Gobierno de España. Madrid, España. [Fecha de

consulta: 03/2025] https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/preparacionRespuesta/Plan_Vectores.htm

Megía-Palma, R., Martínez, J.,

Merino, S. 2018. Manipulation of parasite load induces

significant changes in the structural-based throat color of male Iberian green

lizards. Current Zoology 64(3), 293- 302. https://doi.org/10.1093/cz/zox036

Megía-Palma, R., Barja, I., Barrientos, R. 2022. Fecal glucocorticoid

metabolites and ectoparasites as biomarkers of heat stress close to roads in a

Mediterranean lizard. Science of the Total Environment 802, 149919. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149919

Megía‐Palma, R., Cuervo, J.J., Fitze, P.S., Martínez,

J., Jiménez‐Robles, O.,

De la Riva, I., Reguera, S., et al. 2024. Do sexual

differences in life strategies make male lizards more susceptible to parasite

infection? Journal of Animal Ecology 93(9), 1338-1350. https://doi.org/10.1111/1365-2656.14154

Melendreras-Fernández, B. 2019. Enfermedades víricas transmitidas por garrapatas

en Canarias: ¿sería posible la transmisión en Canarias del Crimea-Congo? Trabajo

de fin de máster en Diagnostico e Investigación de Enfermedades tropicales. Universidad

de La Laguna. http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/14811

Mendoza-Roldan, J.A.,

Colella, V., Lia, R.P., Nguyen, V.L., Barros-Battesti, D.M., Iatta, R., Dantas-

Torres, F., et al. 2019. Borrelia burgdorferi (sensu lato) in ectoparasites and reptiles in southern Italy.

Parasites & Vectors 12, 35. https://doi.org/10.1186/s13071-019-3286-1

Nava, S., Guglielmone,

A.A. 2023. Ixodidae. En: Claps, L.E., Roig-Juñent, S., Morrone, J.J. (eds.), Biodiversidad

de Artrópodos Argentinos, Vol. 5, pp. 296-306. Facultad de Ciencias

Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

http://hdl.handle.net/11336/252130

Olsson, M., Wapstra, E., Madsen, T., Silverin, B. 2000. Testosterone,

ticks and travels: a test of the immunocompetence-handicap hypothesis in

free-ranging male sand lizards. Proceedings of the Royal Society of London. Series

B: Biological Sciences 267(1459), 2339-2343. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1289

Orlova, M.V., Doronin, I.V., Doronina, M.A., Anisimov, N.V. 2023. A review

of ixodid ticks (Acari: Ixodidae) associated with Lacerta spp.

(Reptilia: Lacertidae) from the Caucasus and adjacent territory. Diversity 15(10), 1026. https://doi.org/10.3390/d15091026

Peralbo-Moreno, A.,

Baz-Flores, S., Cuadrado-Matías, R., Barroso, P., Triguero-Ocaña, R.,

Jiménez-Ruiz, S., et al. 2022. Environmental factors driving

fine-scale ixodid tick abundance patterns. Science of the Total Environment

853, 158633. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158633

Peralbo-Moreno, A., Espí,

A., Barandika, J.F., García-Pérez, A.L., Acevedo, P., Ruiz-Fons, F. 2024. Spatiotemporal dynamics of Ixodes ricinus abundance in

northern Spain. Ticks and Tick-borne Diseases 15(6), 102373. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2024.102373

Perry, G.,

Garland Jr, T. 2002. Lizard home ranges revisited:

effects of sex, body size, diet, habitat, and phylogeny. Ecology 83(7),

1870-1885. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[1870:LHRREO]2.0.CO;2

Poupon, M., Lommano, E., Humair, P., Douet, V., Rais, O., Schaad, M.,

Jenni, L., et al. 2006. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in

ticks collected from migratory birds in Switzerland. Applied and

Environmental Microbiology 72. https://doi.org/10.1128/AEM.72.1.976-979.2006

R Core Team 2024. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/

Ruiz-Fons, F., Fernández-de-Mera,

I.G., Acevedo, P., Gortázar, C., de la Fuente, J. 2012. Factors

driving the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of

zoonotic I. ricinus-borne pathogens in natural foci. Applied

and Environmental Microbiology 78(8), 2669–2676. https://doi.org/10.1128/AEM.06564-11

Salvador, A., Veiga, J.P.,

Martin, J., Lopez, P., Abelenda, M., Puerta, M. 1996. The cost

of producing a sexual signal: testosterone increases the susceptibility of male

lizards to ectoparasitic infestation. Behavioral Ecology 7(2), 145–150.

https://doi.org/10.1093/beheco/7.2.145

Salvador, A., Veiga, J.P.,

Civantos, E. 1999. Do skin pockets of lizards reduce the

deleterious effects of ectoparasites? An experimental study with Psammodromus

algirus. Herpetologica 55(1), 1–7. http://www.jstor.org/stable/3893063

Soualah-Alila, H., Bouslama, Z., Amr, Z., Bani Hani, R. 2015. Tick infestations

(Acari: Ixodidae) on three lizard species from Seraidi (Annaba District),

northeastern Algeria. Experimental and Applied Acarology 67(1), 159–163.

https://doi.org/10.1007/s10493-015-9932-1

Tomassone, L., Ceballos, L.A., Ragagli, C., Martello, E., De Sousa, R.,

Stella, M.C., Mannelli, A. 2017. Importance of common wall lizards in the

transmission dynamics of tick-borne pathogens in the Northern Apennine

Mountains, Italy. Microbial Ecology 74(4), 961–968. https://doi.org/10.1007/s00248-017-0994-y

Václav, R., Prokop, P., Fekiač, V. 2007. Expression of breeding

coloration in European green lizards (Lacerta viridis): variation with

morphology and tick infestation. Canadian Journal of Zoology 85(12), 1199-1206. https://doi.org/10.1139/Z07-102

Valcárcel, F., Elhachimi, L., Vilá, M., Tomassone, L., Sánchez, M., Selles,

S.M., Kouidri, M., et al. 2023. Emerging Hyalomma lusitanicum: From

identification to vectorial role and integrated control. Medical and

Veterinary Entomology 37(3), 425–459. https://doi.org/10.1111/mve.12660

Velez, R., Meeûs, T.D., Beati, L., Younsi, H., Zhioua, E., Antunes, S.,

Domingos, A., et al. 2023. Development and testing of microsatellite loci for

the study of population genetics of Ixodes ricinus Linnaeus, 1758 and Ixodes

inopinatus Estrada-Peña, Nava & Petney, 2014 (Acari: Ixodidae) in the

western Mediterranean region. Acarologia 63(2): 356-372. https://doi.org/10.24349/bvem-4h49

Vucelja, M., Krčmar, S., Habuš, J., Perko, V.M., Boljfetić, M., Bjedov,

L., Margaletić, J. 2023. Altitudinal distribution, seasonal dynamics and Borrelia

burgdorferi Sensu lato infections in hard ticks (Acari: Ixodidae) in

different forest communities in inland Croatia. Sustainability

(Switzerland), 15(6): 4862. https://doi.org/10.3390/su15064862

Wieczorek, M., Rektor, R., Najbar, B., Morelli, F. 2020. Tick parasitism is

associated with home range area in the sand lizard, Lacerta agilis. Amphibia

Reptilia 41(4), 479–488. https://doi.org/10.1163/15685381-bja10018

Wu, Q., Richard, M., Rutschmann, A., Miles, D.B., Clobert, J. 2019.

Environmental variation mediates the prevalence and co-occurrence of parasites

in the common lizard, Zootoca vivipara. BMC

ecology 19, 1-11. https://doi.org/10.1186/s12898-019-0259-3

Anexo / Appendix

Table A1. Resultado del análisis a posteriori de Bonferroni

resultante de los efectos principales del mes que explican la variación en la

intensidad de parasitación por garrapatas en lacértidos ibéricos.

Table A1. Results of a Bonferroni’s post-hoc analysis resulting from the

main effects of the month that explain the variation in the intensity of tick

parasitism in Iberian lacertids.

Tabla A2. Resultado

del análisis a posteriori de Bonferroni resultante de los efectos principales

de la especie de hospedador que explican la variación en la intensidad de

parasitación por garrapatas en lacértidos ibéricos.

Table A2. Results of a Bonferroni’s post-hoc analysis resulting from the main

effects of the host species that explain the variation in the intensity of tick

parasitism in Iberian lacertids.

![]() ,

Ángeles Sonia Olmeda1,2

,

Ángeles Sonia Olmeda1,2 ![]() , Félix Valcárcel2,3

, Félix Valcárcel2,3 ![]() , María Sánchez2

, María Sánchez2 ![]() , Patrick S. Fitze4

, Patrick S. Fitze4 ![]() , Senda Reguera5

, Senda Reguera5 ![]() , Gregorio

Moreno-Rueda6

, Gregorio

Moreno-Rueda6 ![]() , Raquel Martín-Hernández7

, Raquel Martín-Hernández7 ![]() ,

Rodrigo Megía-Palma8

,

Rodrigo Megía-Palma8 ![]()