Introducción

Las garrapatas y los parásitos de la malaria aviar son ectoparásitos

y endoparásitos respectivamente, que pueden tener importantes efectos en la

salud, comportamiento, supervivencia y éxito reproductor de las aves (Marzal et al. 2005; Heylen

y Matthysen 2008; Bustillo-de la Rosa et

al. 2022). Las garrapatas se encuentran entre los ectoparásitos más

generalizados que afectan a las aves, causándoles daños físicos directos y

generando consecuencias directas como anemia, irritación de la piel y una mayor

susceptibilidad a infecciones secundarias, lo que en conjunto puede conducir a

un menor éxito reproductor y supervivencia (Merino y

Møller 2010). Además, las garrapatas pueden actuar como vectores de

diversos patógenos, como bacterias (e.g., Anaplasma spp. Rickettisia

spp., Coxiella burnetii), virus (e.g., el virus de la encefalitis

transmitida por garrapatas) y protozoos (e.g., Babesia spp., Theileria

spp.) (Palomar et al. 2012; Sparagano

et al. 2015), siendo alguno de estos patógenos zoonóticos (Ogden et al. 2008). Asimismo, el patrón de distribución

de las garrapatas se está expandiendo (Simon et al. 2014;

Ogden et al. 2021), por lo que las garrapatas suponen

una amenaza potencial tanto para la fauna silvestre, como para la salud humana.

Investigaciones previas han demostrado que la prevalencia de garrapatas en las

poblaciones de aves varía ampliamente en función de las condiciones ambientales

y las características del hospedador (Loss et al. 2016;

Brinkerhoff et al. 2019). Por ejemplo, ciertas

especies de aves son más propensas a las infestaciones por garrapatas debido a

factores como la selección del lugar de nidificación, el comportamiento de

búsqueda de alimento y el tipo de hábitat (Ghosh et al.

2006; Keve et al. 2022). Además, se ha demostrado

que la infestación por garrapatas y malaria puede variar en función del ciclo

vital de la especie de ave (por ejemplo, migratoria o residente) (Waldenström et al. 2002; Ogden

et al. 2008). Por lo tanto, la investigación sobre la identificación,

prevalencia y distribución de las infestaciones por garrapatas en aves, así

como la posible detección de malaria aviar presente en garrapatas, es crucial

para comprender el estado de salud y de conservación de las poblaciones de aves

(Norte et al. 2013), la epidemiología de las

enfermedades transmitidas por vectores, identificar las zonas de alto riesgo y

aplicar estrategias de gestión eficaces (Estrada-Peña

et al. 2013).

La malaria aviar, causada por parásitos protozoarios de los

géneros Plasmodium y Haemoproteus (orden Haemosporida), es una

preocupación importante para el estado de salud de las poblaciones de aves (Valkiūnas 2005). Estos parásitos son transmitidos por

insectos hematófagos (orden Diptera), como mosquitos (Atkinson

2008) principalmente de la familia Culicidae (Santiago-Alarcon

et al. 2012; Valkiūnas e Iezhova 2018) o

moscas (familias Hippoboscidae y Ceratopogonidae) (Santiago-Alarcon

et al. 2012). La malaria aviar provoca una serie de efectos patológicos que

van desde signos clínicos discretos o leves hasta una morbilidad grave y

mortalidad (Valkiūnas 2005). Se ha determinado que

la prevalencia de la malaria aviar en las poblaciones de aves alcanza casi el

20% en todo el mundo (Yan et al. 2024) y está influida

por el clima, el hábitat, la abundancia de vectores y la susceptibilidad

específica de las especies de aves (Bensch et al. 2009;

LaPointe et al. 2012). Estudiar la posible

presencia de malaria aviar ayuda a comprender la dinámica de la enfermedad y a

desarrollar estrategias para mitigar su impacto en las poblaciones de aves

susceptibles a la misma (Atkinson y LaPointe

2009). Este conocimiento no sólo es fundamental para la conservación de las

aves, sino también para comprender procesos ecológicos más amplios y la

interconexión de las especies dentro de sus hábitats.

El cambio climático y las alteraciones del medio ambiente a

lo largo del tiempo han sido identificadas como causas clave de la expansión de

parásitos debido, entre otras cosas, a la variación fenológica no sólo de los

parásitos (es decir, vectores como garrapatas y mosquitos, o patógenos

transmitidos por ellos), sino también de sus hospedadores (Merino y Møller 2010). Por tanto, es de gran

importancia considerar el papel de los hospedadores potenciales (como por

ejemplo ungulados u otras especies asociadas al ganado doméstico) en la

infestación por garrapatas. No obstante, la interacción entre el ganado

doméstico y la fauna silvestre es un área de investigación ecológica compleja.

Un aspecto significativo de esta interacción es la influencia de los rebaños de

ovejas en la probabilidad de infestaciones parasitarias, actuando, por ejemplo,

como reservorios de garrapatas (Springer et al. 2020;

Defaye et al. 2022). Se sabe que las ovejas albergan

diversas especies de garrapatas, lo que, combinado con sus patrones de

movimiento y pastoreo, puede contribuir a la dispersión de las garrapatas por

distintos hábitats (Estrada-Peña et al. 2013) y,

por tanto, a la infestación de aves y otros animales silvestres (Ogden et al. 2008). Esto puede ocasionar una mayor

prevalencia de enfermedades transmitidas por garrapatas en las poblaciones de

aves de zonas con mayor presencia de ganado, afectando a su salud y estado

físico (Heylen y Matthysen 2008). Además, los

rebaños de ovejas pueden llegar a influir en infecciones de la fauna silvestre,

como la malaria aviar, actuando como atrayentes de insectos vectores, por

ejemplo, por la presencia de puntos de agua para el ganado, los cuales pueden

actuar como reservorio de mosquitos (González-Quevedo

et al. 2014; Ferraguti et al. 2018). El

pastoreo de ovejas puede provocar también una reducción de la cubierta vegetal,

la compactación del suelo y la modificación de las especies vegetales,

dependiendo de la intensidad del pastoreo (Centeri 2022).

Ferraguti et al (2018) demostraron cómo la

cercanía de cuerpos de agua, riqueza de especies de vertebrados, dinámicas

poblacionales e insectos vectores, como los mosquitos, y la composición y

estructura del hábitat, pueden repercutir en la dinámica de transmisión de la

malaria aviar y otros patógenos. Por lo tanto, comprender la posible influencia

del ganado en la infestación parasitaria de las aves es crucial para

proporcionar medidas específicas para la conservación de la fauna silvestre y

la gestión ganadera. Sin embargo, nuestros conocimientos actuales sobre la

relación entre pastoreo por rebaños de ovejas y la infestación parasitaria de

las aves son bastante limitados.

En este estudio, mediante la integración de muestreos de

campo, diagnósticos moleculares y análisis ecológicos, pretendemos mejorar

nuestra comprensión sobre infecciones parasitarias en aves esteparias, la

variación de la prevalencia de dichas infecciones entre especies simpátricas y

si presentan alguna asociación con la intensidad de pastoreo por ganado

doméstico. Una mejor comprensión de la probabilidad de presencia de garrapatas

y de potencial infección por malaria aviar en aves esteparias, junto con los

factores que influyen en estos riesgos, puede contribuir al conocimiento de la

salud aviar y a la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas

esteparios, globalmente amenazados. En concreto, los objetivos de este estudio

fueron: (1) identificar las especies de garrapatas y patógenos presentes en

estas en seis especies simpátricas de paseriformes esteparios; (2) determinar

la prevalencia de infestación por garrapatas y probabilidad de infección por

malaria aviar en este grupo de aves; y (3) evaluar la posible influencia del

pastoreo por rebaños de ovejas en la prevalencia de garrapatas y malaria en las

especies estudiadas. Examinamos la potencial variación en la prevalencia de

garrapatas entre las especies estudiadas, y predecimos una mayor prevalencia de

garrapatas e infección por malaria aviar en zonas con mayor presencia de

rebaños ovinos.

Metodología

Área de estudio y procedimiento de muestreo

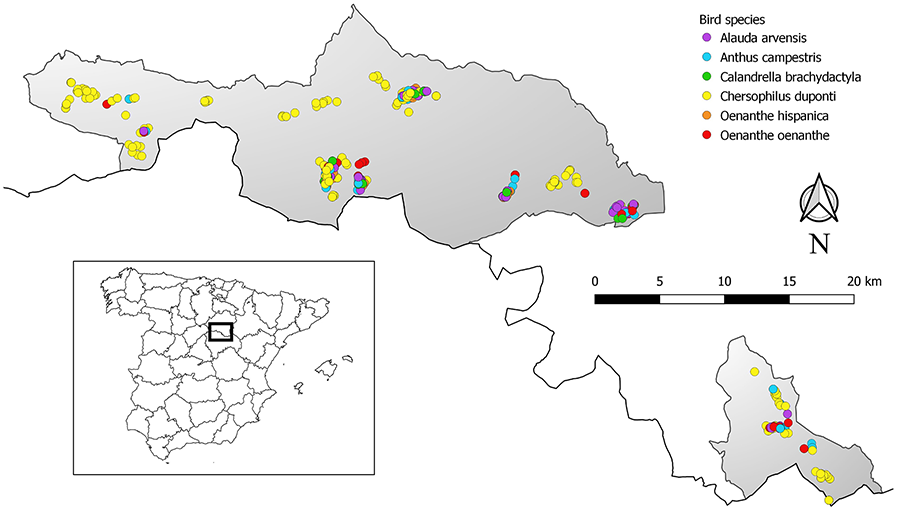

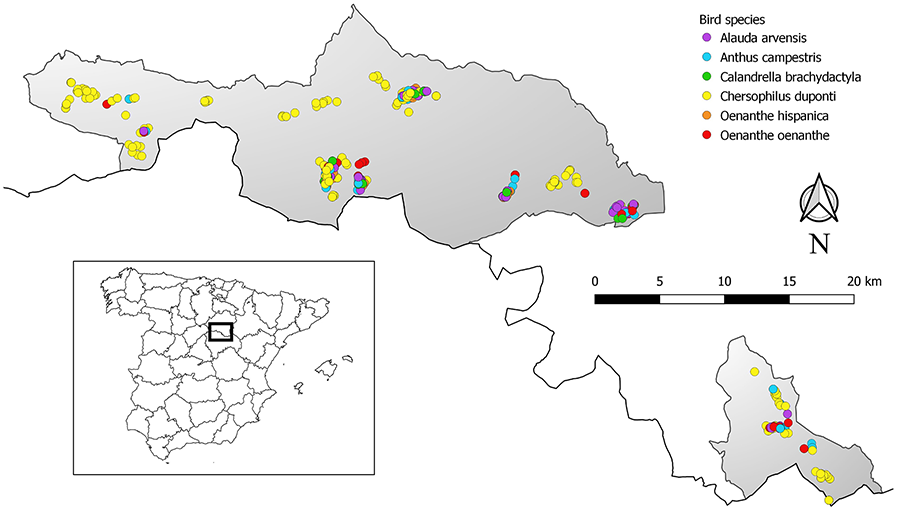

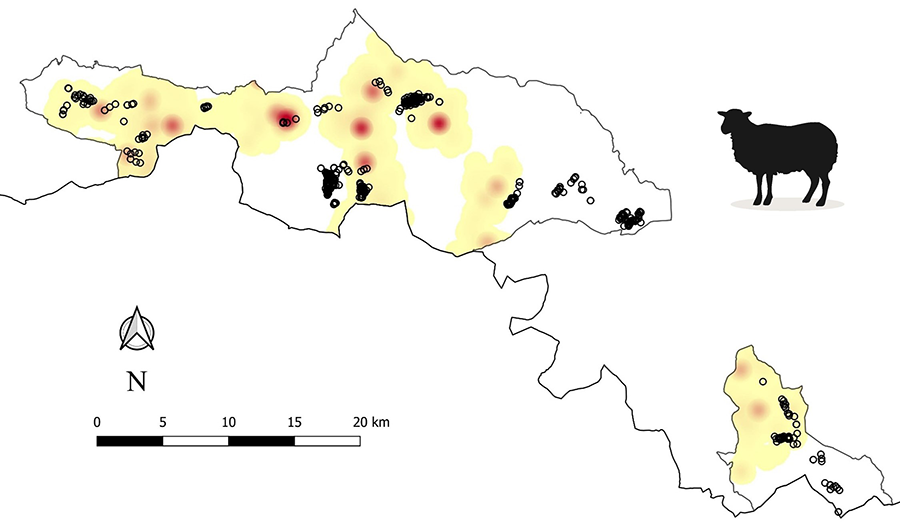

Este estudio se llevó a cabo entre los años 2017 y 2021, en

las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Altos de Barahona y

Páramo de Layna (provincia de Soria, centro de España, Fig.

1). Se trata de extensiones llanas de estepa natural a gran altitud

(1100−1200 msnm), dominadas por arbustos basófilos continentales (Zurdo et al. 2021) con presencia de cultivos y árboles

dispersos. El clima es mediterráneo continental (Aranbarri

et al. 2015). En estas zonas la actividad de pastoreo por rebaños ovinos ha

estado históricamente presente y continúa siendo una actividad relevante (Gómez-Catasús et al. 2023).

Este estudio se centra en seis paseriformes esteparios

simpátricos durante la época de cría (Barrero et al.

2023a; 2024): alondra ricotí (Chersophilus

duponti), alondra común (Alauda arvensis), terrera común (Calandrella

brachydactyla), collalba gris (Oenanthe oenanthe), collalba rubia (Oenanthe

hispanica) y bisbita campestre (Anthus campestris). Estas especies

fueron seleccionadas como modelo de estudio porque coexisten y comparten

características ecológicas, lo que facilita su comparación. Por ejemplo, todas

son insectívoras y anidan en el suelo (Barrero et al.

2023b; Zurdo et al. 2023).

Las aves fueron

capturadas en el marco de un estudio a largo plazo sobre la ecología de estas

especies. Se emplearon cepos malla cebados con gusanos de la harina (Tenebrio

molitor), junto con la reproducción en altavoces de grabaciones específicas

de cada para atraer a los individuos. Se capturaron un total de 614 individuos,

cubriendo la mayor parte de la zona de estudio (Fig. 1). Las capturas y la manipulación de los individuos fueron realizadas

por anilladores expertos, con el fin de reducir al máximo el tiempo de

manipulación y evitar cualquier posible estrés de los individuos. Una vez

capturados, todos los individuos fueron anillados con anillas de metal para

evitar muestreos en recapturas. Además, se obtuvo la localización de cada

captura mediante un GPS. El protocolo seguido para llevar a cabo las capturas y

el manejo se realizó bajo permisos de las autoridades españolas y fue aprobado

por el Comité Ético Local de Experimentación Animal de la Universidad Autónoma

de Madrid (CEI80-1468-A229).

Figura 1. Localización del área de estudio en

el sur de la provincia de Soria (rectángulo negro dentro de España), indicando

los puntos donde se capturaron individuos de diferentes especies de aves

esteparias (puntos de color). En gris se muestran las Zonas de Especial

Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 de la Unión Europea (más

al norte, Altos de Barahona, y más al sur, Páramo de Layna).

Figure 1. Location of the study area in southern Soria province (black

rectangle within Spain), indicating points where individuals of different

steppe bird species were trapped (colour dots). Special Protection Areas (SPAs)

of the European Union’s Natura 2000 Network are shown in grey (further north,

‘Altos de Barahona’, and further south, ‘Páramo de Layna’).

Tras la obtención de medidas morfológicas y muestras

biológicas para otros estudios asociados (ver por ejemplo Bustillo-de la Rosa et al. 2022; Zurdo et al. 2023), buscamos la presencia de garrapatas

en cada individuo. Para ello, contamos el número de garrapatas (si estaban

presentes) en cada ejemplar capturado y recogimos algunas muestras (una media

de 5-6 garrapatas para aquellos individuos con alta infestación, y su totalidad

cuando presentaban baja infestación) para ser procesadas posteriormente. Las

garrapatas muestreadas se introdujeron en tubos Eppendorf y se almacenaron a

-80 °C hasta su posterior análisis molecular. Las aves fueron liberadas

inmediatamente en el lugar donde habían sido capturadas.

Procedimientos de laboratorio

Las garrapatas fueron inicialmente identificadas y

posteriormente procesadas en el laboratorio del Instituto de Investigación en

Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM). Se utilizaron claves taxonómicas

específicas proporcionadas por Estrada-Peña et al.

(2018) para identificar morfológicamente la especie de garrapata, el sexo y

su estado de desarrollo (larva, ninfa, adulto).

La extracción de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de cada

garrapata se realizó utilizando Tri Reagent® (Sigma-Aldrich, Burlington, MA,

EE.UU.) siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, las garrapatas

se cortaron en dos mitades longitudinales utilizando una hoja de bisturí

desechable, extrayendo su contenido y utilizándolo para la extracción de los

ácidos nucleicos. La concentración, calidad y pureza de ARN y ADN se

comprobaron con un espectrofotómetro NanoDrop One® (ThermoScientific, Waltham, MA,

EE.UU.) y se almacenaron a -80 ºC hasta su posterior análisis.

La detección de patógenos

presentes en garrapatas se llevó a cabo mediante la amplificación por reacción

en cadena de la polimerasa (PCR) de varios fragmentos de genes, mediante PCR

convencionales para Rickettsia sp. (16S rRNA); Anaplasmataceae,

incluyendo Anaplasma sp. y Ehrlichia sp. (16S rRNA); PCR anidada

para Haemosporida, incluyendo Plasmodium sp. y Haemoproteus sp.

(gen citocromo-b); PCR en tiempo real para el gen de inserción IS1111a

específico de Coxiella burnetii; y RT-PCR en tiempo real para

Flavivirus (extremo N-terminal del dominio ARN polimerasa dependiente de ARN).

Estos análisis se realizaron para determinar el potencial papel de las

garrapatas como vector de enfermedades y como proxy de la presencia de

infección por malaria aviar en las aves infestadas. Todos los primers y las

condiciones de PCR utilizadas en este estudio se muestran en la Tabla A1 del Anexo.

Las garrapatas se

analizaron individualmente para todos los patógenos, excepto para Haemosporida.

En este caso, se realizó una PCR anidada analizando las muestras en grupos

(pools) de tres garrapatas con el fin de reducir costes. Posteriormente, se

analizaron individualmente las garrapatas que componían cualquier pool

positivo. Los análisis mediante PCR convencional y PCR anidada se realizaron en

un termociclador S1000 Touch (Bio-Rad, Hercules, CA, EE.UU.) utilizando el kit

de PCR Master Mix (Promega Corporation, Madison, WI, EE.UU.). Los análisis

mediante PCR en tiempo real y RT-PCR en tiempo real se realizaron en

termociclador CFX96 Touch (Bio-Rad) utilizando el kit SsoAdvanced Universal

Probes Supermix (Bio-Rad) y el iTaq Universal SYBR Green One-Step RT-qPCR

(Bio-Rad), respectivamente. En todas las PCR llevadas a cabo se utilizó ADN o

ARN del patógeno estudiado como control positivo y agua libre de nucleasas como

control negativo. Los productos de las PCR convencionales se visualizaron por

electroforesis en geles de agarosa al 1.5% utilizando GelRed® Nucleic Acid Gel

Stain (Biotium, Fremont, CA, EE.UU.). Los amplicones se purificaron con

QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, Hilden, Alemania) y fueron enviados a

secuenciar a una empresa comercial (Secugen S.L., Madrid, España). Para evaluar

el nivel de similitud de las secuencias obtenidas con las depositadas en la

base de datos GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), se utilizó el

análisis BLAST (NCBI’s Basic Local Alingment Search Tool). Además, las

secuencias parciales de Ehrlichia spp., Anaplasma spp. y Plasmodium

relictum obtenidas de garrapatas en este estudio se depositaron en la base

de datos GenBank (números de acceso: PQ656542, PQ656543, PQ671638, PQ671639,

PQ671640 y PQ671641).

Análisis estadísticos

Se calculó la

prevalencia de infestación por garrapatas, definida como el número de

individuos de cada especie de ave con presencia de garrapatas en relación con

el número total de capturas por especie, considerando conjuntamente machos,

hembras y pollos. Además, se estimó el número de parásitos por individuo

infestado (intensidad media), de acuerdo con Bush et al.

(1997). Del mismo modo, estimamos la probabilidad de infección por

parásitos de malaria aviar por especie (número de individuos infestados por

garrapata en las que se detectó presencia de malaria aviar) basándonos en los

análisis moleculares realizados sobre garrapatas. Como se ha indicado

anteriormente, la presencia de malaria aviar en las garrapatas se utilizó como

indicador de la potencial infección por malaria de las aves identificadas como

hospedadoras de garrapatas, por lo que la probabilidad de infección por malaria

aviar se estimó teniendo en cuenta únicamente los individuos portadores de

garrapatas.

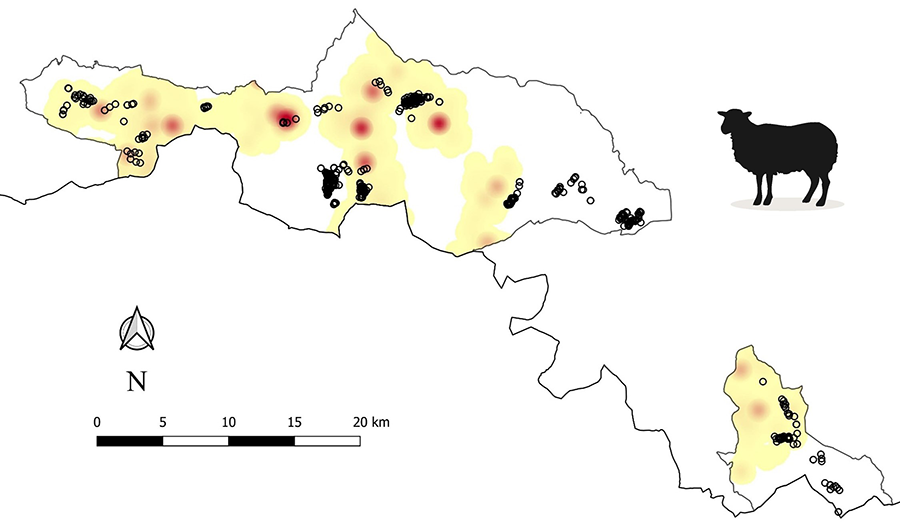

Para estudiar la influencia

potencial del ganado en la probabilidad de infestación de garrapatas en aves,

utilizamos la Función de Densidad de Kernel (KDF) para estimar la intensidad de

uso del suelo por los rebaños de ovejas utilizando puntos de movimiento

recogidos por transmisores GPS, los cuales fueron incorporados en ovejas

durante el período de cría de aves (abril-junio de 2018 y 2019; Fig. 2). KDF es una representación espacial de la

distribución de frecuencia relativa de puntos, donde las áreas con más puntos

muestran valores de probabilidad más altos (Worton 1989).

Todos los rebaños de ovejas del área de estudio (n = 5) fueron equipados con

collares GPS, que consistían en un dispositivo GPS CatLog2 y una batería de

litio recargable de 9000 mAh protegida por un tubo de PVC (proporcionado por

Perthold Engineering LLC; www.mr-lee.com).

Se colocó un collar GPS por rebaño y se programó para obtener una localización

cada 30 min. Una descripción detallada de los datos GPS y del procedimiento de

limpieza de los datos se puede ver en Gómez-Catasús

et al. (2023).

La intensidad ganadera se estimó utilizando un factor de

suavizado de 900 y un tamaño de celda de 50×50 m. Además, se asignó el número

de ovejas por rebaño como factor de ponderación para cada ubicación GPS y

fecha. Consideramos la intensidad ganadera durante el período de cría (es

decir, abril-junio de los años 2018 y 2019) como un proxy del papel

potencial de las ovejas como reservorio de garrapatas en el rango de tiempo en

el que todas las especies estudiadas pueden encontrarse juntas.

Figura 2. Densidad ganadera en la zona de

estudio durante la época de cría, estimada mediante una función de densidad de

Kernel (KDF) utilizando localizaciones GPS. Las zonas de baja intensidad se

muestran en amarillo, las de alta intensidad en rojo, mientras que las zonas

blancas indican ausencia de pastoreo. Los puntos muestran la ubicación de las

capturas de aves.

Figure 2. Livestock density at the study area during the breeding season,

estimated by a Kernel Density Function (KDF) using GPS locations. Low intensity

areas are shown in yellow, high intensity areas in red, while white areas

indicate no grazing. Dots show the location of bird captures.

Utilizamos la función glmer del software R (versión

3.6.1; R Core Team 2019) para ejecutar una regresión

logística binaria de efectos mixtos con el fin de abordar si la prevalencia de

garrapatas variaba entre especies. En primer lugar, utilizamos la

presencia/ausencia de garrapatas (1/0 respectivamente) como variable de respuesta,

y la especie de ave como factor fijo para determinar las diferencias

interespecíficas en la probabilidad de presencia de garrapatas. Como la mayoría

de las especies estudiadas (todas, excepto la alondra ricotí) son migratorias,

incluimos el mes de captura como variable aleatoria para tener en cuenta el

posible sesgo debido al momento de llegada de cada especie a la zona de

estudio. En segundo lugar, utilizamos una regresión logística binaria de

efectos mixtos para evaluar la posible influencia de la intensidad del pastoreo

en la probabilidad de presencia de garrapatas. En este caso, calculamos la

intensidad de pastoreo como el valor medio de KDF en un buffer de 50 metros

alrededor de cada punto de captura y lo utilizamos como variable explicativa,

manteniendo la presencia/ausencia de garrapatas (1/0 respectivamente) como

variable respuesta. En este análisis incluimos la especie de ave como variable

aleatoria. Se repitieron ambos tipos de análisis, pero utilizando como variable

de respuesta la presencia o ausencia de infección por malaria aviar. Los

análisis de la posible influencia de la intensidad ganadera en la probabilidad

de infestación por garrapatas y malaria aviar se realizaron considerando

únicamente los datos de 2018 y 2019, ya que es el periodo en el que se

controlaron los rebaños de ovejas. Los predictores continuos fueron

z-estandarizados (media = 0 y desviación estándar = 1).

Resultados

De 2017 a 2021 se capturaron un total de 614 aves en la zona

de estudio. De ellos, 141 individuos fueron identificados como hospedadores de

garrapatas (112 alondras ricotí, 11 alondras comunes, 5 terreras comunes, 1

collalba gris, 1 collalba rubia y 11 bisbitas campestres). Todas las garrapatas

extraídas de las aves se identificaron como Haemaphysalis punctata. La

mayoría de ellas mostraban un estadio de ninfa, con un solo macho adulto y dos

larvas. Los análisis moleculares mostraron la presencia de distintos patógenos

(Anaplasma spp., Ehrlichia spp. y Plasmodium relictum) en

garrapatas de varias especies de aves (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de

los resultados de PCR (nº positivos/nº analizados) para patógenos analizados en

las garrapatas Haemaphysalis punctata obtenidos de aves capturadas en

Soria entre 2017 y 2021.

Table 1. Summary of the PCR results (no. positives/no. analysed) for

pathogens analysed in ticks Haemaphysalis punctata removed from birds

captured in Soria between 2017 and 2021.

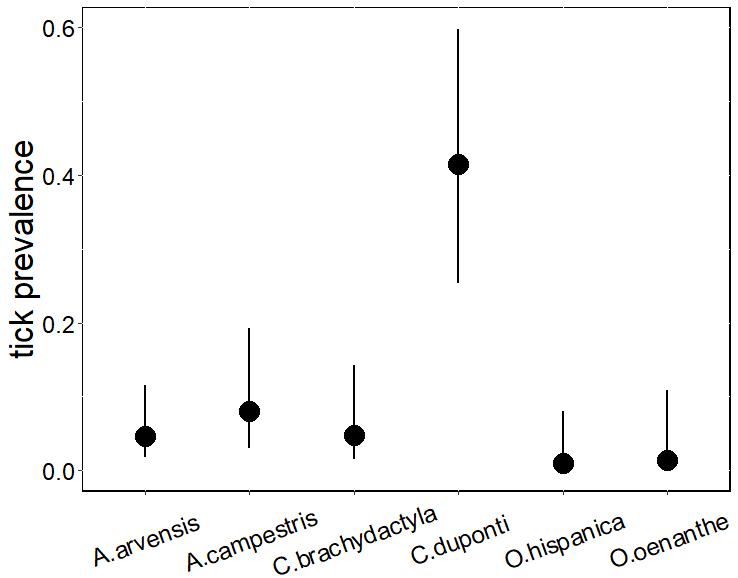

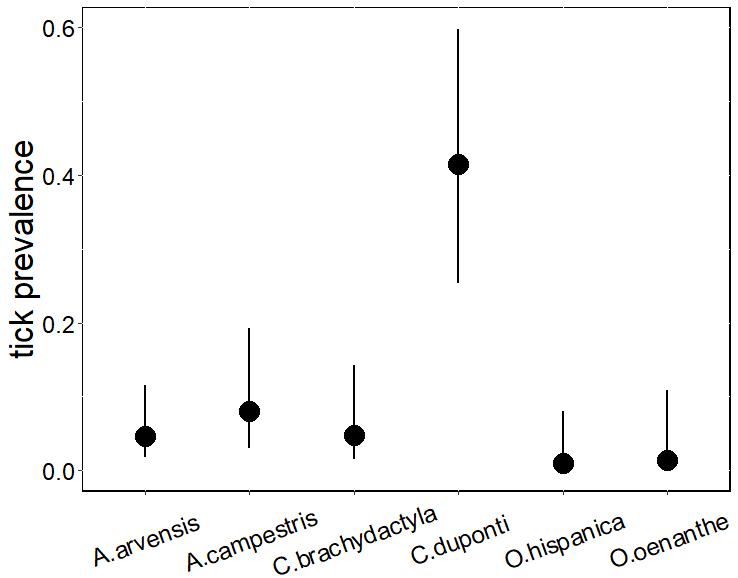

La probabilidad de presencia de

garrapatas fue significativamente mayor en la alondra ricotí en comparación con

el resto de las especies (χ2 = 90.01, df = 5, P < 0.001) (Fig. 3), sin variación significativa entre las demás

especies. El 46.3% de los individuos capturados de alondra ricotí tuvieron

garrapatas, mostrando el mayor valor de infestación, seguida del bisbita

campestre (14.5%). La presencia de garrapatas en las otras dos alondras y en

ambas collalbas fue inferior al 9% (Tabla 2). Por

otro lado, la malaria aviar (considerada por la presencia de Plasmodium

relictum) fue la infección más común detectada. No obstante, sólo estaba

presente en garrapatas de dos especies, la alondra ricotí y la collalba rubia,

con tasas de prevalencia del 21.6% y el 100% (aunque en sólo dos garrapatas),

respectivamente (Tabla 2). Anaplasma spp. y

Ehrlichia spp. sólo se detectaron en garrapatas procedentes de la alondra

ricotí (Tabla 1).

Con respecto a la secuenciación

molecular, 5 de las 17 muestras positivas a la PCR convencional anidada para la

detección de Haemosporida pudieron ser secuenciadas, mostrando una homología

entre 97.50% y 100% con otras secuencias de Plasmodium relictum aisladas

de diferentes aves (Japón, LC230047.1; Austria, MK652233.1). Las

secuencias de nucleótidos de Ehrlichia spp. y Anaplasma spp.

mostraron homologías de 99.66% con una secuencia obtenida de una garrapata

(Belice, ON107291.1) y de 100% aislada de un murciélago (Brasil, PP109409.1),

respectivamente.

Tabla 2. Número de

aves (machos, hembras y pollos) por especie capturados en Soria entre 2017 y

2021 y distribución de Haemaphysalis punctata según las especies de

aves. También se muestra el porcentaje de detección de malaria aviar en las

garrapatas analizadas (número y proporción de individuos con garrapatas

positivas a malaria).

Table 2. Number of birds (males, females and chicks) per species captured in

Soria between 2017 and 2021 and distribution ofHaemaphysalis punctata according to the birds species. Percentage of avian malaria detected in ticks analyzed (number

and proportion of individuals with ticks. positive to avian malaria) is also

shown.

La prevalencia de garrapatas no varió significativamente en

función de la intensidad ganadera (χ2 = 0.29; df = 1; P = 0.59). La

prevalencia de la malaria aviar obtenida a partir del análisis molecular de la

sangre de garrapatas no varió significativamente entre especies (χ2

= 0; df = 5; P = 1). La probabilidad de estar infectado por malaria aviar no

varió significativamente en función de la intensidad de pastoreo (χ2

= 1.11; df = 1; P = 0.29).

Figura 3.

Media predicha e intervalo de confianza (IC) al 95% para la prevalencia de

garrapatas en diferentes especies de aves esteparias en Soria (España) obtenida

a partir de una regresión logística mixta (glmer) de la variación de la

prevalencia de garrapatas frente a la especie, utilizando el mes de captura

como variable aleatoria.

Figure 3.

Predicted mean and 95%-CI for tick prevalence on different steppe bird species

in Soria (Spain) obtained from the mixed-effect binary logistic regression (glmer)

of tick prevalence variation against the species, using the month of capture as

a random variable.

Discusión

En este estudio

proporcionamos una de las primeras descripciones de la prevalencia de

garrapatas y malaria aviar en especies simpátricas de aves esteparias, uno de

los grupos de vertebrados más amenazados de Europa (Agencia Europea de Medio Ambiente 2015).

Encontramos garrapatas en todas las especies monitorizadas, aunque su

prevalencia varió mucho entre especies, con una prevalencia de garrapatas

significativamente mayor en la especie más amenazada y con más individuos

muestreados, la alondra ricotí. La infección por malaria aviar sólo se detectó

en dos de las especies estudiadas, la alondra ricotí y la collalba rubia.

También se evaluó el posible papel del ganado doméstico como reservorio de la

infestación parasitaria de las aves y como atrayente de otros insectos vectores

portadores de malaria. Sin embargo, el pastoreo de ovejas no parece estar

relacionado con la prevalencia de infestación por garrapatas, ni con la

presencia de malaria aviar hallada en nuestro estudio.

Todas las garrapatas

identificadas pertenecían a la especie Haemaphysalis punctata, la cual

ha sido descrita como una especie con una amplia distribución en la región

paleártica y común en estadio inmaduro en paseriformes (Pfäffle

et al. 2018; Keve et al. 2022). Aunque todas las

especies fueron identificadas como hospedadoras de esta especie de garrapata,

su prevalencia varió significativamente entre ellas. La alondra ricotí mostró

la prevalencia más alta, debido potencialmente a diferencias biológicas y de comportamiento

con respecto a las otras especies, que no mostraron diferencias significativas

entre ellas en la prevalencia de garrapatas. Aunque todas las especies

observadas nidifican en el suelo (Cramp y Simmons

1980; Barrero et al. 2023b), la alondra ricotí es

la única residente. Su carácter residente, junto con su alta especificidad de

hábitat (Seoane et al. 2006; Gómez-Catasús et al. 2019), podría explicar la

mayor presencia de garrapatas debido a la exposición durante todo el año a la

potencial infestación (Hornok et al. 2014) como

segundos hospedadores de ninfas o adultos (Klaus et al.

2016), los cuales se alimentan principalmente de ungulados (en este caso,

ovejas) (Pfäffle et al. 2018).

Los resultados sobre

presencia de patógenos detectados en garrapatas (Anaplasma spp., Ehrlichia

spp. y Plasmodium relictum) nos indican que las aves infestadas podrían

estar actuando como reservorio de estos (Hornok et al.

2014; Defaye et al. 2023). Por un lado, la

presencia de Anaplasma spp. o Ehrlichia spp., patógenos

transmitidos por garrapatas, podría asociarse a su conocido papel como vectores

de estos patógenos (Hasle 2013), no garantizando que las

especies de aves estén infectadas. Por otro lado, la detección en las

garrapatas analizadas de Plasmodium relictum, parásito de la malaria

aviar con una distribución mundial (Beadell et al. 2006;

Ferraguti et al. 2023) y cuya vía de transmisión

es por mosquitos, podría estar indicando que las aves hospedadoras de dichas

garrapatas han sido parasitadas por otros vectores portadores de malaria.

Nuestros resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido número

de muestras analizadas para algunas especies y a la falta de muestras de aves

no infestadas por garrapatas en nuestros análisis. No obstante, la prevalencia

de malaria aviar en las garrapatas extraídas de alondra ricotí, la única

especie con un gran número de individuos analizados (112 aves), alcanzó un

21.6%, un valor muy similar a la prevalencia media de malaria aviar estimada en

todo el mundo (Yan et al. 2024). Estos resultados

muestran cómo las garrapatas podrían utilizarse como proxy para evaluar,

de forma no invasiva, la presencia potencial de agentes de enfermedades

infecciosas que pueden encontrarse en el torrente sanguíneo. Aunque se han

encontrado algunos individuos infectados por malaria aviar, aquí no podemos

concluir sobre su patogenicidad (Marzal 2012). Su

impacto potencial sobre la salud y el estado físico de los individuos, o la

ausencia de impacto, parece estar relacionado con el grado de infección (es

decir, la tasa de parasitemia), la condición de los individuos o la inmunidad

adaptativa de la especie (Matson y Beadell 2010;

Granthon y Williams 2017; Bustillo-de la Rosa et al. 2022; Muriel et al. 2023). Así pues, deberían llevarse a cabo

más estudios centrados en el estudio del impacto potencial de la malaria aviar

en las aves silvestres, especialmente en el caso de las especies amenazadas.

Aunque esperábamos

encontrar una relación entre la presencia de ganado ovino y las tasas de

prevalencia de garrapatas y malaria aviar, no obtuvimos ninguna influencia

significativa de la intensidad de pastoreo. No obstante, estos resultados deben

considerarse con cautela, pues los datos sobre el pastoreo se limitaron a dos

temporadas reproductoras, lo que redujo drásticamente el tamaño de la muestra

disponible para este análisis, pudiendo subestimar el papel potencial del

ganado como reservorio de garrapatas y atrayente de insectos. Es necesario

seguir investigando con un mayor número de especies de aves (migratorias y

residentes) en lugares con un régimen de pastoreo variable para dilucidar si el

ganado doméstico tiene potencial para influir en la infestación parasitaria de

las aves.

Nuestro estudio aporta

los primeros datos sobre la infestación por garrapatas y su potencial papel

indicador de infección por malaria aviar en paseriformes esteparios. Tomamos

muestras de un gran número de aves y descubrimos que casi una cuarta parte de los

individuos estaban infestados por garrapatas. Nuestros análisis también

mostraron que la tasa de prevalencia de garrapatas variaba entre las especies,

con una mayor tasa de infestación en la especie más amenazada, la alondra

ricotí. A diferencia de la infestación por garrapatas, el porcentaje de aves

infectadas por malaria aviar fue bajo y, probablemente debido al escaso tamaño

de la muestra, no encontramos ninguna relación significativa entre la infección

por malaria aviar y otros factores, como la variación de su prevalencia entre

especies. Aunque descubrimos que ni la infestación por garrapatas ni por

malaria aviar estaban asociadas a la presión del pastoreo ovino, futuras

investigaciones deberían abarcar una escala temporal mayor con el fin de evaluar

la posible relación entre la infestación de aves y la fauna doméstica. Del

mismo modo, sería deseable que futuros estudios que analicen la infestación de

garrapatas y malaria aviar en aves consideren individuos infestados e

individuos control (sin ectoparásitos). De esta forma se podría demostrar de

forma directa el uso de garrapatas como indicadores de infección en sus

hospedadores, o el potencial impacto que puede tener la infección por malaria

aviar sobre su sistema inmunitario (por ejemplo, relación heterófilo/linfocito

como indicador de estrés fisiológico; Bustillo-de

la Rosa et al. 2022), condición física o tasa de supervivencia, para

mejorar nuestro conocimiento actual sobre su impacto en la dinámica poblacional

de las aves.

Contribución de los autores

Daniel Bustillo-de la Rosa: Conceptualización del estudio;

tratamiento de datos; análisis; investigación; metodología; redacción del

borrador original, revisión y edición. Adrián Barrero: apoyo en la

investigación, redacción, revisión y edición del manuscrito. Julia

Gómez-Catasús: apoyo en la investigación, redacción, revisión y edición del

manuscrito. Margarita Reverter: apoyo en la investigación, redacción, revisión

y edición del manuscrito. Julia Zurdo: apoyo en la investigación, redacción,

revisión y edición del manuscrito. Cristian Pérez-Granados: apoyo en la

investigación, redacción, revisión y edición del manuscrito. Marta

Sánchez-Sánchez: apoyo en la investigación, redacción, revisión y edición del

manuscrito; contribución igual en metodología. Isabel G. Fernández-De-Mera:

apoyo en la investigación, redacción, revisión y edición del manuscrito. Ursula

Höfle: apoyo en la investigación, redacción, revisión y edición del manuscrito.

Manuel B. Morales: apoyo en la investigación, redacción, revisión y edición del

manuscrito. Juan Traba: Conceptualización del estudio; tratamiento de datos;

análisis; investigación; metodología; redacción del borrador original; apoyo en

la revisión y edición; Supervisión; Obtención de financiación.

Todos los autores han

leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Disponibilidad de datos

Los datos empleados para este estudio se encuentran

disponibles en Figshare: https://figshare.com/articles/dataset/

Datos_Garrapatas_Ecosistemas_csv/28352375?file=52154420

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Este estudio fue

parcialmente financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional

(AECI; C/3868/05), y los proyectos LIFE Ricotí (LIFE15-NAT-ES-000802) y LIFE

Connect Ricotí (LIFE20-NAT-ES-000133), apoyados por la Comisión Europea. La

investigación también ha sido parcialmente apoyada por el Ministerio de Ciencia

e Innovación español con la subvención ERTA-2017-0003-C02-01, y por la

subvención 2022-GRIN-34227 financiada por la UCLM y FEDER. El Instituto de

Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC-UCLM-JCCM), proporcionó el

laboratorio para el análisis de ADN. Esta es una contribución a la Red

REMEDINAL-TE (ES2018-EMT-4338).

Los autores/as declaran no tener ningún

conflicto de intereses.

Referencias

Aranbarri,

J., González-Sampériz, P., Iriarte, E., Moreno, A., Rojo-Guerra, M.,

Peña-Chocarro, L., Valero-Garcés, B., et al. 2015. Human–landscape

interactions in the Conquezuela–Ambrona Valley (Soria, continental Iberia):

from the early Neolithic land use to the origin of the current oak woodland. Palaeogeogr.,

Palaeoclimatol., Palaeoecol 436, 41–57. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.06.030

Atkinson, C.T. 2008. Avian Malaria. In: Atkinson, C.T., Thomas, N.J.,Hunter, D.B. (eds.),

Parasitic Diseases of Wild Birds, pp. 35-53. John Wiley &

Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9780813804620.ch3

Atkinson,

C.T., LaPointe, D.A. 2009. Introduced avian

diseases, climate change, and the future of Hawaiian honeycreepers. Journal

of avian medicine and surgery 23(1), 53–63. https://doi.org/10.1647/2008-059.1

Barrero, A., Gómez-Catasús, J., Traba, J., Ovaskainen, O. 2023a. Co-occurrence

patterns in a steppe bird community: insights into the role of dominance and

competition. Oikos e09780. https://doi.org/10.1111/oik.09780

Barrero, A., Cortés Caballero, B.,

Reverter, M., Gómez-Catasús, J., Bustillo-de la Rosa, D., Zurdo, J.,

Pérez-Granados, C., et al. 2023b. Nest features and nesting

niche segregation in five Iberian steppe passerine. Ardeola 70(2):

201-224. https://doi.org/10.13157/arla.70.2.2023.ra4

Barrero, A., Tarjuelo, R., Traba, J. 2024 Increased

Density of Conspecifics Caused Niche Contraction in a Multispecific Passerine

Assemblage. Ecology 105: e4296. https://doi.org/10.1002/ecy.4296

Beadell, J.S., Ishtiaq, F., Covas, R., Melo, M., Warren, B.H., Atkinson,

C.T., Bensch, S., et al. 2006. Global phylogeographic limits of Hawaii's avian

malaria. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

273(1604), 2935–2944. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3671

Bensch, S., Stjernman, M., Hasselquist, D., Örjan, Ö., Hannson, B.,

Westerdahl, H., Pinheiro, R.T. 2000. Host specificity in avian blood parasites:

a study of Plasmodium and Haemoproteus mitochondrial DNA amplified from

birds. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological

Sciences 267(1452), 1583-1589. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1181

Bensch, S., Hellgren, O.,

Pérez-Tris, J. 2009. MalAvi: a public database of malaria

parasites and related haemosporidians in avian hosts based on mitochondrial

cytochrome b lineages. Molecular Ecology Resources 9(5), 1353-1358. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2009.02692.x

Brinkerhoff, R.J., Dang, L., Streby, H.M., Gimpel, M. 2019. Life history

characteristics of birds influence patterns of tick parasitism. Infection

Ecology & Epidemiology 9(1), 1547096. https://doi.org/10.1080/20008686.2018.1547096

Bush, A.O.,

Lafferty, K.D., Lotz, J.M., Shostak, A.W. 1997. Parasitology Meets Ecology on Its Own Terms: Margolis

et al. Revisited. The Journal

of parasitology 83(4), 575–583.

https://doi.org/10.2307/3284227

Bustillo-de la Rosa, D.,

Calero-Riestra, M., Pérez-Granados, C., Mereu, S., Morales, M.B., Traba, J.,

López-Iborra, G., et al. 2022. Leukocyte profile variation in

Dupont’s Lark (Chersophilus duponti) in Spain and Morocco. Journal of Ornithology 163, 539-551. https://doi.org/10.1007/s10336-021-01958-x

Centeri, C. 2022. Effects of grazing on water erosion, compaction and

infiltration on grasslands. Hydrology 9(2), 34. https://doi.org/10.3390/hydrology9020034

Cramp, S.,

Simmons, K.E.l. 1980. Birds of the Western

Palearctic (vol. 2). Oxford University Press. Oxford, UK.

Defaye, B., Moutailler, S., Pasqualini, V., Quilichini, Y. 2022.

Distribution of tick-borne pathogens in domestic animals and their ticks in the

countries of the Mediterranean basin between 2000 and 2021: A systematic

review. Microorganisms 10(6), 1236. https://doi.org/10.3390/microorganisms10061236

Defaye, B., Moutailler, S., Vollot, B., Galon, C., Gonzalez, G.,

Moraes, R.A., Leoncini, A.S., et al. 2023. Detection of Pathogens and Ticks on

Sedentary and Migratory Birds in Two Corsican Wetlands (France, Mediterranean

Area). Microorganisms 11(4), 869. https://doi.org/10.3390/microorganisms11040869

Estrada-Peña, A., Venzal, J.M., Sanchez, A.C. 2013. The

role of habitat fragmentation on the evolutionary history of tick-borne

pathogens. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 3, 27. https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00029

Estrada-Peña, A., Mihalca, A.D., Petney, T.N. (Eds.). 2018. Ticks of Europe and North Africa: a

guide to species identification. Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1111/mve.12410

European Environment Agency 2015. State of nature in

the EU. Results from reporting under the nature directives 2007–2012. European Environment Agency, Technical

Report No. 2/2015.

Ferraguti, M., Martínez‐de la Puente, J., Bensch, S., Roiz, D., Ruiz, S., Viana, D. S.,

Soriguer, R.D., et al. 2018. Ecological determinants of avian malaria infections: an

integrative analysis at landscape, mosquito and vertebrate community

levels. Journal of

Animal Ecology, 87(3),

727-740. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12805

Ferraguti, M., Magallanes, S.,

Jiménez-Peñuela, J., Martínez-de la Puente, J., Garcia-Longoria, L., Figuerola,

J., Muriel, J., et al. 2023. Environmental, geographical and

time-related impacts on avian malaria infections in native and introduced

populations of house sparrows (Passer domesticus), a globally invasive

species. Global Ecology and Biogeography 32, 809–823. https://doi.org/10.1111/geb.13651

Ghosh, S., Bansal, G.C., Gupta, S.C., et al. 2006. Status of tick distribution in Bangladesh, India and Pakistan. Parasitology

Research 99(1), 1-14. https://doi.org/10.1007/s00436-007-0684-7

Gómez-Catasús, J., Garza, V.,

Morales, M.B., Traba, J. 2019. Hierarchical habitat-use by an

endangered steppe bird in fragmented landscapes is associated with large

connected patches and high food availability. Scientific Reports

9(1), 19010. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55467-2

Gómez-Catasús, J., Reverter,

M., Bustillo-de la Rosa, D., Barrero, A., Pérez-Granados, C., Zurdo, J., Traba,

J. 2023. Moderate sheep grazing increases arthropod biomass

and habitat use by steppe birds. Agriculture, Ecosystems & Environment

354, 108556. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108556

González‐Quevedo, C., Davies, R.G.,

Richardson, D.S. 2014. Predictors of malaria infection in a wild bird population: landscape‐level

analyses reveal climatic and anthropogenic factors. Journal of animal

ecology 83(5), 1091-1102. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12214

Granthon, C., Williams, D.A. 2017. Avian malaria,

body condition, and blood parameters in four species of songbirds. The

Wilson Journal of Ornithology 129(3), 492-508. https://doi.org/10.1676/16-060.1

Hasle, G. 2013. Transport of ixodid ticks and tick-borne pathogens by

migratory birds. Frontiers in cellular and infection microbiology 3, 48.

https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00048

Heylen, D.,

Matthysen, E. 2008. Effect of tick parasitism on

the health status of a passerine bird. Functional Ecology 22. 1099 -

1107. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2008.01463.x

Hornok, S., Kováts, D., Csörgő, T., Meli, M.L., Gönczi, E.,

Hadnagy, Z., Takács, N., et al. 2014. Birds as potential reservoirs of

tick-borne pathogens: first evidence of bacteraemia with Rickettsia helvetica. Parasites

& vectors 7, 1-7. https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-128

Keve, G., Sándor, A.D., Hornok, S. 2022. Hard

ticks (Acari: Ixodidae) associated with birds in Europe: Review of literature

data. Frontiers in Veterinary Science 9, 928756. https://doi.org/10.3389/fvets.2022.928756

Klaus, C., Gethmann, J., Hoffmann, B., Ziegler, U., Heller, M., Beer, M.

2016. Tick infestation in birds and prevalence of pathogens in ticks collected

from different places in Germany. Parasitology research,115(7),

2729-2740. https://doi.org/10.1007/s00436-016-5022-5

LaPointe, D.A., Atkinson, C.T., Samuel, M.D. 2012. Ecology and conservation

biology of avian malaria. Annals of the New York Academy of Sciences

1249(1), 211-226. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06431.x

Loss, S.R., Noden, B.H., Hamer, G.L., Hamer, S.A. 2016. A quantitative

synthesis of the role of birds in carrying ticks and tick-borne pathogens in

North America. Oecologia 182, 947-959. https://doi.org/10.1007/s00442-016-3731-1

Matson, K.D., Beadell, J.S. 2010. Infection,

immunity, and island adaptation in birds. The biogeography of

host–parasite interactions 217.

Marzal, A. 2012. Recent advances in studies on avian malaria parasites. Malaria

parasites, 30, 135-158. https://doi.org/10.5772/33730

Marzal, A., de Lope, F., Navarro,

C., Møller, A.P. 2005. Malarial parasites decrease

reproductive success: an experimental study in a passerine bird. Oecologia

142(4), 541–545. https://doi.org/10.1007/s00442-004-1757-2

Merino, S., Møller, A.P.

2010. Host-parasite interactions and climate change. Effects

of climate change on birds 15, 213-226.

Moureau, G., Temmam, S., Gonzalez, J.P., Charrel, R.N., Grard, G., De

Lamballerie, X. 2007. A real-time RT-PCR method for the

universal detection and identification of flaviviruses. Vector-Borne

and Zoonotic Diseases 7(4), 467-478. https://doi.org/10.1089/vbz.2007.0206

Muriel, J., Garcia-Longoria, L., Magallanes, S., Ortiz, J.A.,

Marzal, A. 2023. Avian malaria, haematocrit, and body condition in invasive

wetland passerines settled in southwestern Spain. Avian Research 14, 100081. https://doi.org/10.1016/j.avrs.2023.100081

Norte, A.C., Lobato, D.N.C., Braga,

E.M., Antonini, Y., Lacorte, G., Gonçalves, M., Lopes de Carvalho, I., et al.

2013. Do ticks and Borrelia burgdorferi sl constitute a

burden to birds? Parasitology research 112, 1903-1912. https://doi.org/10.1007/s00436-013-3343-1

Ogden, N.H., Lindsay, L.R., Hanincová, K., Barker, Barker, I.K.,

Bigras-Poulin, M., Charron, D.F., Heagy, A., et al. 2008. Role of migratory

birds in introduction and range expansion of Ixodes scapularis ticks and

of Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Canada. Applied

and Environmental Microbiology 74(6), 1780-1790. https://doi.org/10.1128/AEM.01982-07

Ogden, N.H., Ben Beard, C., Ginsberg, H.S., Tsao, J.I. 2021. Possible

effects of climate change on ixodid ticks and the pathogens they transmit:

Predictions and observations. Journal of Medical Entomology 58(4),

1536-1545. https://doi.org/10.1093/jme/tjaa220

Palomar, A.M., Santibáñez, P., Mazuelas, D., Roncero, L., Santibáñez, S.,

Portillo, A., Oteo, J.A. 2012. Role of birds in dispersal of etiologic agents

of tick-borne zoonoses, Spain, 2009. Emerging infectious diseases 18(7),

1188. https://doi.org/10.3201/eid1807.111777

Pfäffle, M.P., Santos-Silva, M.M., Jaenson, T.G.T., Vatansever, Z., Petney,

T.N. 2018. Haemaphysalis punctate, Canestrini. Ticks of Europe and North Africa: A Guide to Species

Identification 237. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63760-0_46

R Core Team 2019. R: A language and environment for statistical computing, version 3.6.1. R Foundation for Statistical

Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/

Santiago‐Alarcon, D., Palinauskas, V.,

Schaefer, H.M. 2012. Diptera vectors of avian Haemosporidian parasites:

untangling parasite life cycles and their taxonomy. Biological Reviews 87(4), 928-964. https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2012.00234.x

Seoane, J., Justribo, J.H., García,

F., Retamar, J., Rabadan, C., Atienza, J.C. 2006. Habitat-suitability

modelling to assess the effects of land-use changes on Dupont’s lark Chersophilus

duponti: a case study in the Layna Important Bird Area. Biological

Conservation 128(2), 241-252. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.032

Simon, J.A., Marrotte, R.R., Desrosiers, N., Fiset, J., Gaitan, J.,

Gonzalez, A., Koffi, J.K., et al 2014. Climate change and habitat fragmentation

drive the occurrence of Borrelia burgdorferi, the agent of Lyme disease,

at the northeastern limit of its distribution. Evolutionary

Applications 7(7), 750-764.

https://doi.org/10.1111/eva.12165

Sparagano, O., George, D., Giangaspero, A., Špitalská, E. 2015.

Arthropods and associated arthropod-borne diseases transmitted by migrating

birds. The case of ticks and tick-borne pathogens. Veterinary parasitology

213(1-2), 61-66. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2015.08.028

Springer, A., Glass, A., Topp, A.K., Strube, C. 2020. Zoonotic tick-borne

pathogens in temperate and cold regions of Europe—a review on the prevalence in

domestic animals. Frontiers in veterinary science 7, 604910. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.604910

Stuen, S., Nevland, S., Moum, T. 2003. Fatal cases of tick-borne fever

(TBF) in sheep caused by several 16S rRNA gene variants of Anaplasma

phagocytophilum. Annals of the New York Academy of Sciences 990(1),

433-434. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2003.tb07407.x

Tilburg, J.J., Melchers, W.J., Pettersson, A.M., Rossen, J.W., Hermans,

M.H., van Hannen, E.J., Nabuurs-Franssen, M.H., et al. 2010. Interlaboratory

evaluation of different extraction and real-time PCR methods for detection of Coxiella

burnetii DNA in serum. Journal of clinical microbiology 48(11),

3923-3927. https://doi.org/10.1128/JCM.01006-10

Valkiūnas, G. 2005. Avian Malaria Parasites and Other Haemosporidia. CRC

Press. https://doi.org/10.1201/9780203643792

Valkiūnas,

G., Iezhova, T.A. 2018. Keys to the avian malaria

parasites. Malaria Journal 17, 1-24. https://doi.org/10.1186/s12936-018-2359-5

Waldenström, J., Bensch, S., Kiboi, S., Hasselquist, D., Ottosson, U. 2002.

Cross‐species infection of blood parasites between resident and migratory

songbirds in Africa. Molecular ecology 11(8), 1545-1554. https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2002.01523.x

Waldenström, J., Bensch, S., Hasselquist, D., Östman, Ö. 2004. A new nested

polymerase chain reaction method very efficient in detecting Plasmodium and

Haemoproteus infections from avian blood. Journal of Parasitology 90(1),

191-194. https://doi.org/10.1645/GE-3221RN

Weisburg, W.G., Dobson, M.E., Samuel, J.E., Dasch, G.A., Mallavia, L.P.,

Baca, O., Mandelco, L., et al. 1989. Phylogenetic diversity of the

Rickettsiae. Journal of bacteriology 171(8), 4202-4206. https://doi.org/10.1128/jb.171.8.4202-4206.1989

Worton, B.J. 1989. Kernel methods for estimating the utilization

distribution in home-range studies. Ecology 70 (1), 164–168. https://doi.org/10.2307/1938423

Yan, W.L., Sun, H.T., Zhao, Y.C., Hou, X.W., Zhang, M., Zhao, Q.,

Elsheikha, H.M., et al. 2024. Global prevalence of Plasmodium infection in wild

birds: A systematic review and meta-analysis. Research in Veterinary Science

105136. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2024.105136

Zurdo, J., Baonza, J., Traba, J. 2021. New

insights on plant communities and flora of the southern páramos of the Iberian

range (Spain). Phytocoenologia 50, 371–382. https://doi.org/10.1127/phyto/2021/0381

Zurdo, J., Barrero, A., da Silva,

L.P., Bustillo-de la Rosa, D., Gómez-Catasús, J., Morales, M.B., Traba, J., et

al. 2023. Dietary niche overlap and resource partitioning

among six steppe passerines of Central Spain using DNA metabarcoding. Ibis

165, 905–923. https://doi.org/10.1111/ibi.13188

![]() , Marta Sánchez-Sánchez3

, Marta Sánchez-Sánchez3 ![]() , Isabel G. Fernández-De-Mera3

, Isabel G. Fernández-De-Mera3 ![]() , Úrsula Höfle3

, Úrsula Höfle3 ![]() ,

Adrián Barrero1,2

,

Adrián Barrero1,2 ![]() , Julia

Gómez-Catasús1,2

, Julia

Gómez-Catasús1,2 ![]() , Margarita Reverter1,2

, Margarita Reverter1,2 ![]() ,

Julia Zurdo1,2

,

Julia Zurdo1,2 ![]() , Cristian Pérez-Granados4

, Cristian Pérez-Granados4 ![]() ,

Manuel B. Morales1,2

,

Manuel B. Morales1,2 ![]() , Juan Traba1,2,*

, Juan Traba1,2,* ![]()