Introducción

El área de

distribución actual de especies es el resultado de millones de años de

evolución condicionados por filtros ambientales, dispersión y barreras

biogeográficas (p. ej., cadenas montañosas y océanos; Robinson et al. 2017). Así, las preferencias ecológicas de las especies están

estrechamente ligadas a las condiciones ambientales en las que han evolucionado

(Emlen y Zimmer 2019). Sin embargo, durante los últimos siglos los humanos han

modificado bruscamente la distribución de los organismos. Las actividades

antropogénicas causan perturbaciones ambientales (p. ej., cambio climático,

cambio en los usos del suelo, eutrofización, contaminación, etc.) que modifican

el ambiente de las especies nativas (Pereira et al.

2010; Pecl et al. 2017; Essl et al. 2019). Estos cambios provocan la reducción del

área de distribución de muchas especies, llevando a algunas a la extinción (Wessely et al. 2017), mientras que otras especies se han beneficiado de los

cambios y han aumentado su abundancia y distribución (Chen et al. 2011; Essl

et al. 2019). Los humanos

también transportan especies más allá de sus áreas de distribución natural, de

forma intencionada o accidental (Vitousek et al. 1997; Pyšek

et al. 2004). Algunas de

estas especies se convierten en invasoras, una vez que se establecen y

dispersan en el área introducida, causando impactos ambientales, sociales y

económicos. El proceso de invasión puede ir ligado a la adaptación ecológica a

nuevas condiciones, pudiendo causar cambios fenotípicos (Maron et al. 2004; Brandenburger

et al. 2019; Lázaro‐Lobo et al. 2021). Sin embargo, en muchos casos las especies conservan

su nicho ecológico y tienden a ocupar ambientes similares en las áreas

originales e introducidas (Pearman et al. 2008;

Petitpierre et al. 2012; Liu

et al. 2020). Estudiar las

preferencias ecológicas de las especies invasoras en sus lugares de origen es

un paso necesario para entender los mecanismos de invasión y diseñar posibles

medidas para prevenir una mayor expansión.

Cortaderia

selloana (plumero

o hierba de la Pampa) es una

gramínea de alto porte y hoja perenne nativa de regiones templadas y

subtropicales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (Astegiano et al. 1995). La especie se ha introducido como planta ornamental y

estabilizadora de suelos en todos los continentes excepto en la Antártida,

favoreciendo su posterior invasión (Lázaro-Lobo et al. 2024a). La invasión de C. selloana se ha constatado en la

mayor parte de las regiones donde ha sido introducida, especialmente en

hábitats con alta disponibilidad de luz, provocando reducción de biodiversidad

y cambios en el funcionamiento de los ecosistemas (p. ej., alteración de la sucesión

y la dinámica de nutrientes) (Herrera y Campos 2006; Bacchetta

et al. 2010; Company et al. 2019). Cortaderia selloana también causa

impactos socioeconómicos al reducir la productividad de las plantaciones de

árboles, provocar alergias respiratorias y disminuir el valor recreativo de las

áreas invadidas (Nkuna et al. 2018; Rodríguez

et al. 2021). Una vez

establecida, C. selloana requiere grandes esfuerzos económicos y humanos

para controlar sus poblaciones debido al extenso sistema radicular que

desarrolla y a la alta capacidad de rebrote (Lázaro-Lobo et al. 2024a). Por ejemplo, proyectos como “Stop Cortaderia” en el norte

de la Península Ibérica han invertido dos millones de euros para erradicar la

especie en 405 ha hasta la fecha (http://stopcortaderia.org/).

Estudios

anteriores indican que los principales factores limitantes para la expansión de

C. selloana en las áreas introducidas son las bajas temperaturas y la

escasez de agua, las cuales limitan la germinación de las semillas y el

establecimiento de las plántulas (Stanton y DiTomaso 2004; Domènech y Vilà 2008; Tarabon

et al. 2018; Lázaro-Lobo et al. 2024b). En climas oceánicos,

caracterizados por temperaturas moderadas y un elevado nivel de humedad y

precipitación, C. selloana invade hábitats antrópicos perturbados donde

encuentra poca competencia con otras plantas y alta disponibilidad de recursos (Domenech y Vilà

2007; Charpentier et al. 2020). En climas mediterráneos con déficit

hídrico estival, C. selloana ocupa principalmente suelos con mayor

humedad (Lázaro-Lobo et al. 2024a). A pesar de la extensa bibliografía disponible sobre la

especie, existe muy poca información sobre las preferencias ecológicas en su

lugar de origen. Esta información es importante para identificar el posible

límite ecológico de la especie a escala global, lo que podría mejorar su

gestión en ambientes naturales y seminaturales. En este estudio evaluamos las

preferencias ecológicas de C. selloana en su área de distribución nativa

de Argentina, uno de los principales centros de distribución de la especie en

América del Sur (Lázaro-Lobo et al. 2024a). Nuestros principales objetivos son (1) definir el nicho

climático de C. selloana y la variación climática en las principales

provincias fitogeográficas de Argentina; (2) describir las preferencias de

hábitat de la especie y su variación a lo largo de gradientes de altitud y las

diferentes provincias fitogeográficas.

Material y

métodos

Evaluación del nicho climático

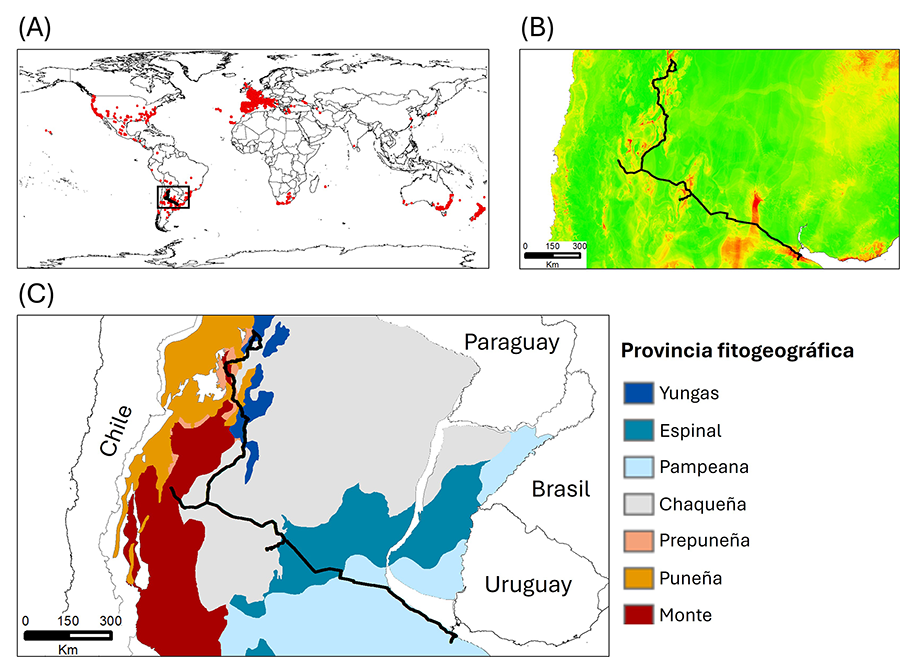

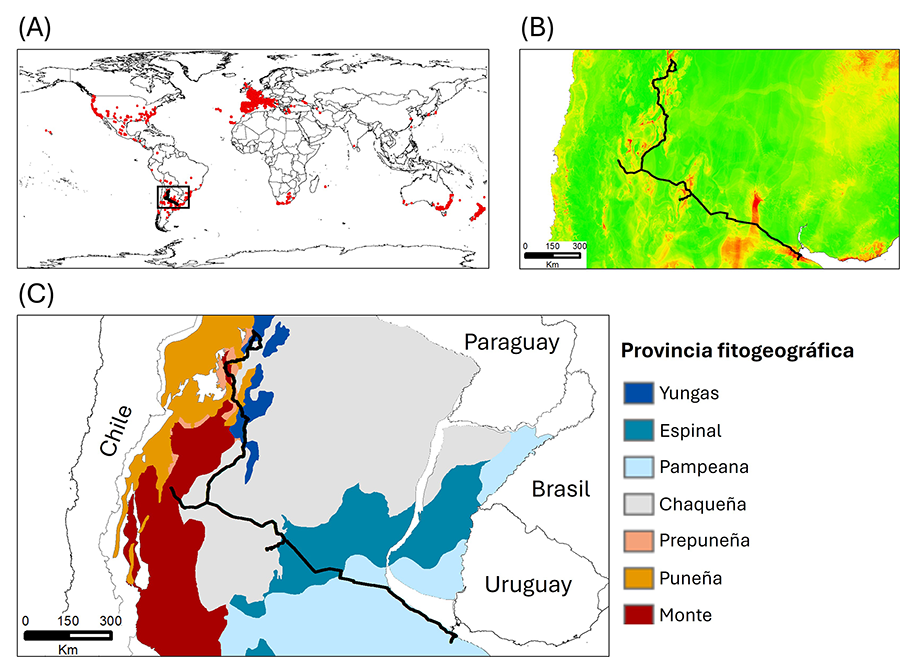

Obtuvimos datos globales de presencia de C. selloana a partir de

la base de datos Global Biodiversity Information Facility (GBIF; https://www.gbif.org/; datos descargados el 1 de junio del

2023; Fig. 1a). Filtramos los puntos de ocurrencia

obtenidos de GBIF para usar (1) registros con una resolución de 1 km o mayor,

(2) registros relativamente recientes (es decir, aquellos registrados después

de 1950), (3) registros de fuentes de datos adecuadas (eliminamos fuentes de

datos desconocidas y especímenes fósiles y vivos, como plantas cultivadas en

jardines botánicos) y (4) registros separados por al menos 1 km, para reducir

el efecto de autocorrelación espacial. A partir de los puntos de presencia,

generamos puntos de pseudoausencia en un área máxima de 100 km de radio, con el

fin de generar modelos predictivos con alta capacidad de identificar

condiciones que limitan la distribución de la especie a escala fina (VanDerWal et al. 2009). Estudios anteriores sugieren que distancias en torno a 100

km proporcionan resultados precisos y biológicamente significativos (VanDerWal et al. 2009; Martinuzzi

et al. 2018).

Para evaluar el

nicho climático global de C. selloana, obtuvimos 19 variables

bioclimáticas de la base de datos Climatologías de Alta Resolución para las

Áreas de Superficie Terrestre de la Tierra (CHELSA), la cual incluye el

promedio de los años 1981 a 2010 a una resolución de ~1 km (Karger et al. 2017). Realizamos pruebas de correlación para reducir la

colinealidad de variables (r de Pearson < 0,7; sensu Dormann

et al. 2013). Mantuvimos

los siguientes predictores climáticos: precipitación anual (mm), temperatura

media anual (°C), estacionalidad de la precipitación (desviación estándar de

las precipitaciones medias mensuales; mm) y estacionalidad de la temperatura

(desviación estándar de las temperaturas medias mensuales; °C/100).

Generamos predicciones de idoneidad climática usando tres

algoritmos de aprendizaje automático (“machine learning”): máxima

entropía (MaxEnt;

Phillips et al. 2006), random forest (RF;

Breiman 2001)

y árboles de regresión (“Gradient Boosting model” [GBM];

Friedman 2001). Estos algoritmos son capaces de ajustar funciones complejas y cuentan

con estrategias para evitar el sobreajuste, lo que aumenta su rendimiento al

modelar distribuciones de especies (Valavi et al. 2022). Los modelos se generaron utilizando el paquete Biomod2 de R

(4.2-4;

Thuiller et al. 2009; Thuiller et al. 2023). También utilizamos un procedimiento de 5 validaciones

cruzadas para evaluar el poder predictivo de cada modelo, manteniendo el 80 %

del conjunto de datos para la calibración y el 20 % para la estimación de la

precisión predictiva en cada ejecución. El rendimiento del modelo (bondad de

ajuste) se evaluó mediante el área bajo la curva (“Area Under the Curve”

[AUC]) de la Característica Operativa del Receptor (“Receiver Operating

Characteristic” [ROC]) (Franklin

2010) y la estadística de Habilidad

Real (“True Skill Statistic” [TSS]; Allouche et al. 2006). Los valores de AUC varían de 0 a 1 (los valores más altos

representan un mejor rendimiento del modelo, es decir, mayor poder predictivo),

mientras que TSS varía de -1 a 1 (los valores ≤ 0 indican que el modelo no es

diferente al aleatorio y un valor de 1 representa un 100 % de concordancia del

modelo con los datos (Allouche et al. 2006; Franklin

2010). Realizamos tres

permutaciones para cada variable ambiental para estimar su importancia

relativa. Los modelos se proyectaron sobre el área de

distribución nativa de C. selloana en Argentina para generar cuadrículas

de predicción de idoneidad climática con una resolución de 1 km, con

valores de píxeles que varían de 0 (baja idoneidad) a 1 (alta idoneidad; Fig. 1b).

Figura 1. (A) Distribución global de Cortaderia

selloana (puntos rojos). El cuadro negro indica el área de muestreo y la

línea negra representa el transecto de muestreo realizado para evaluar la

preferencia de hábitat de la especie en Argentina. (B) Mapa de idoneidad

climática para C. selloana en el área de muestreo. Los colores rojos

indican alta idoneidad climática, mientras que los colores verdes indican lo

opuesto. La línea negra representa el transecto de muestreo. (C)

Provincias fitogeográficas del centro y norte de Argentina, obtenidas de Oyarzabal

et al. (2018). La línea negra representa la ruta de muestreo.

Figure 1. (A)

Global distribution of Cortaderia selloana (red dots). The

black square includes the surveyed areas, and the black line represents the

transect designed to evaluate the species´ habitat preferences in Argentina. (B) Habitat suitability map for C. selloana in the

surveyed area. Red colors indicate higher suitability, while green colors

illustrate the opposite. The black line represents the surveyed route. (C) Phytogeographic provinces of central and northern

Argentina, obtained from Oyarzabal et al. (2018). The black line

represents the surveyed route.

Muestreo de campo

A partir de las

predicciones de idoneidad climática para C. selloana, diseñamos un

transecto a lo largo de ~2800 km en su área de distribución nativa, maximizando

la visita de las regiones con alta idoneidad climática, desde la zona oriental

de la pampa argentina hasta la cordillera de los Andes. En mayo de 2024,

realizamos un muestro a lo largo del transecto, enfocado principalmente en

cubrir el gradiente de altitud por zonas accesibles en carretera, desde el

nivel del mar hasta 3457 m de altitud. En esta época del año C. selloana

está terminando la fase de dispersión de semillas, por lo que la planta

mantiene sus características inflorescencias (plumas), aumentando su

detectabilidad desde relativamente largas distancias. El muestreo se realizó

por siete provincias fitogeográficas: Yungas, Espinal, Pampeana, Chaqueña, Prepuneña, Puneña y

Monte (Oyarzabal

et al. 2018). El tipo de vegetación dominante es altamente variable

entre las provincias fitogeográficas, desde las estepas de arbustos xerofíticos

del Monte hasta las selvas subtropicales de las Yungas (resumido en Tabla 1). Para evaluar las características climáticas

de cada provincia fitogeográfica

muestreada, creamos 500 puntos aleatorios separados por al menos 1 km

para cada provincia y extrajimos las siguientes variables de la base de datos

CHELSA: precipitación anual (mm), temperatura media anual (°C), estacionalidad

de la precipitación (desviación estándar de las precipitaciones medias

mensuales; mm) y estacionalidad de la temperatura (desviación estándar de las

temperaturas medias mensuales; °C/100).

Dado que el objetivo del transecto era cubrir la mayor

distancia y el mayor número de regiones geográficas posibles, el muestreo se

redujo a una interpretación cualitativa del hábitat de C. selloana. En

cada región fitogeográfica se hicieron un mínimo de cinco paradas en aquellos

hábitats donde se observó la presencia de poblaciones naturales de la especie

(excluyendo zonas ajardinadas o áreas próximas a zonas urbanas para evitar

posibles zonas de dispersión a partir de plantaciones ornamentales). Durante cada

parada se registró la preferencia de hábitat y las principales especies

acompañantes de C. selloana. Las paradas se realizaban con una distancia

mínima de 10 km, excepto en el caso de observar cambios importantes en el

hábitat o cualquier otro requerimiento ecológico. En cada parada, la

preferencia de hábitat se realizó en base a tres categorías principales: 1)

hábitats de ribera; 2) hábitats antrópicos perturbados y 3) otros hábitats. Las

primeras dos categorías incluyen el hábitat principal descrito en la literatura

sobre C. selloana. La tercera categoría se mantuvo como opción para

describir otras situaciones no conocidas, en cuyo caso se recogía información

adicional sobre el hábitat y su relación con el tipo de vegetación dominante en

cada provincia fitogeográfica.

Tabla 1.

Provincias fitogeográficas muestreadas y sus tipos de vegetación dominante. Información obtenida de Oyarzabal et al. (2018).

Table 1. Surveyed phytogeographic provinces and their dominant vegetation

types. Information obtained from Oyarzabal et al. (2018).

Resultados

Modelos de nicho

climático

Los modelos globales de distribución de especies mostraron

un alto poder predictivo de ocurrencias de C. selloana (AUC > 0.86;

TSS > 0.55). El algoritmo con mayor capacidad para discriminar entre

presencias y pseudoausencias de C. selloana fue random forests

(AUC: 0.99; TSS: 0.96). Por lo tanto, usamos los resultados de este modelo para

generar predicciones de idoneidad climática. Esto nos permitió identificar

áreas idóneas para muestrear C. selloana en su área de

distribución nativa (Fig.

1b).

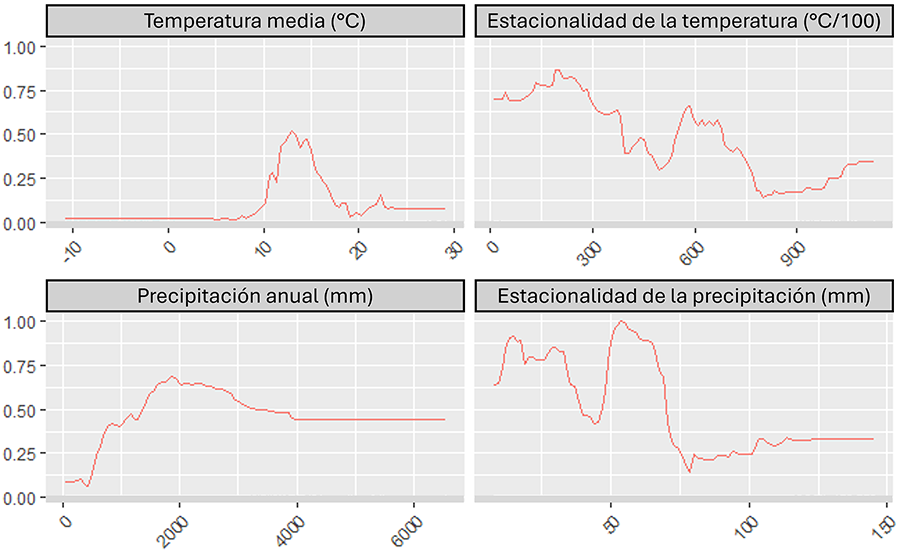

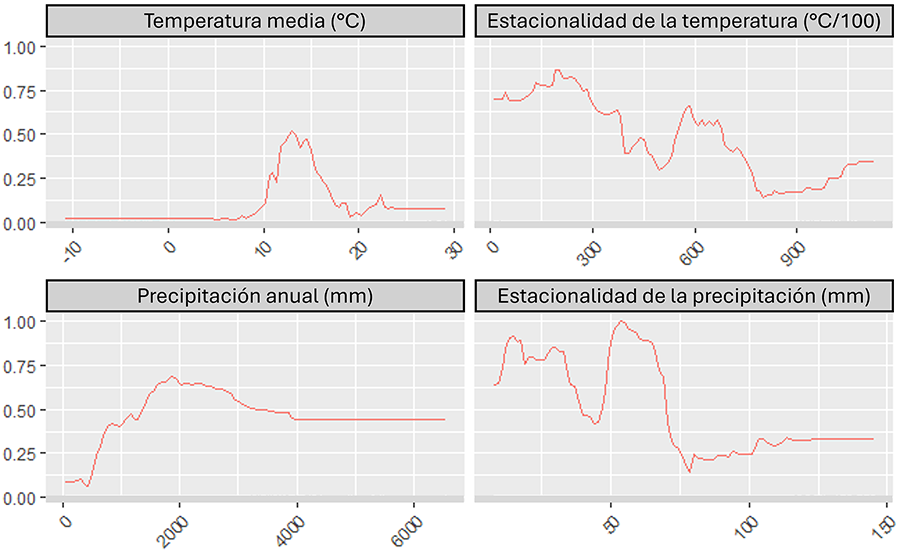

Todas las variables climáticas tuvieron una alta

contribución en los modelos globales. La temperatura media anual tuvo mayor

importancia (contribuyendo con un 30 %), seguida de la estacionalidad de la

temperatura (28 %), la estacionalidad de la precipitación (21 %) y la

precipitación anual (20 %). Las condiciones más adecuadas para C. selloana

fueron temperaturas medias entre 10 y 20 °C y precipitación anual de al menos

500 mm, alcanzando valores óptimos de idoneidad con precipitación anual

>1000 mm (Fig. 2). Finalmente, las áreas con

una alta estacionalidad de temperatura y precipitación fueron las menos

adecuadas para C. selloana (Fig. 2).

Figura 2. Curvas de respuesta generadas por el

algoritmo Random Forest (RF) para cada variable climática usada en el

modelo: temperatura media anual (°C), precipitación anual (mm), estacionalidad

de la temperatura (desviación estándar de las temperaturas medias mensuales;

°C/100) y estacionalidad de la precipitación (desviación estándar de las

precipitaciones medias mensuales; mm). El eje "x" indica la variación

de las variables climáticas y el eje "y" indica la probabilidad de

hallar Cortaderia selloana, con valores que varían de 0 (baja

probabilidad) a 1 (alta probabilidad). De esta forma, se puede evaluar la

idoneidad climática para C. selloana.

Figure 2.

Response curves generated by the Random Forest (RF) algorithm for each

climatic variable used to fit the model: annual mean temperature (°C), annual

precipitation (mm), temperature seasonality (standard deviation of the monthly

mean temperatures; °C/100) and precipitation seasonality (standard deviation of

the monthly mean precipitation; mm). The "x" axis indicates the

variation in climatic variables, and the "y" axis indicates the

probability of finding Cortaderia selloana, with values ranging from 0

(low probability) to 1 (high probability). Thus, the climate suitability for C.

selloana can be assessed.

Preferencias de hábitat

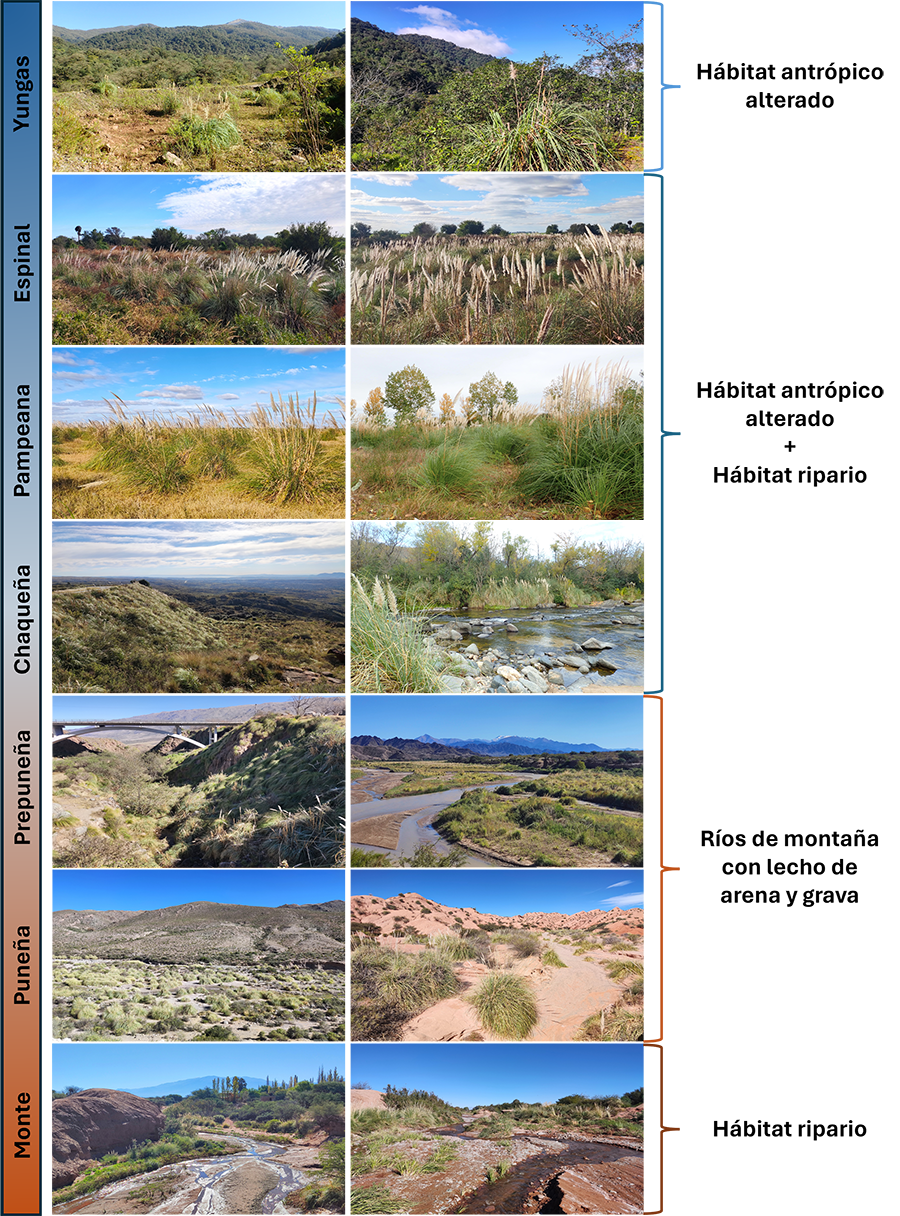

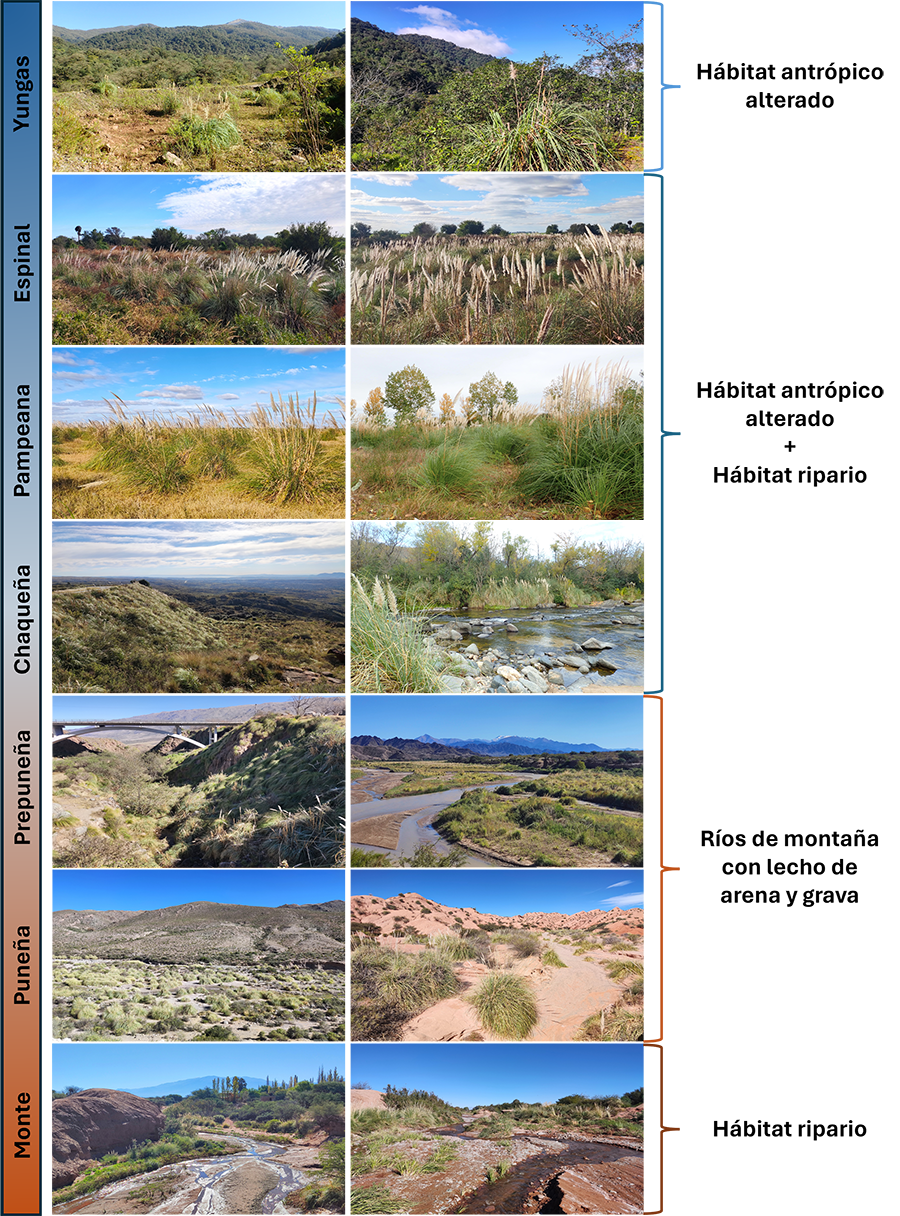

Encontramos poblaciones de C.

selloana en todas las provincias fitogeográficas muestreadas en su rango de

distribución nativo. Las preferencias de hábitat de la especie fueron muy

homogéneas dentro de cada provincia fitogeográfica, con diferencias

constatables únicamente en los hábitats más extremos, como se indica a

continuación (Figs. 3 y 4). Las poblaciones más abundantes de la especie se

localizaron en los cauces aluviales de los ríos que descienden de los Andes,

incluyendo las provincias fitogeográficas del Monte y Prepuna, a lo largo de la

Ruta Nacional 40. Como ejemplo destacan los valles Calchaquíes, un sistema de

más de 500 km de longitud que discurre bajo la cordillera Andina, donde C.

selloana domina los hábitats de ribera representados por cauces fluviales

con suelos arenosos sujetos a crecidas estacionales a modo de “rambla”. En todos

los sistemas ribereños visitados en estas provincias fitogeográficas la especie

dominante fue siempre C. selloana, participando en más del 80 % de la

biomasa total de la vegetación riparia. Algunas de las especies

acompañantes más comunes incluían Nicotiana glauca, Tessaria integrifolia

y Baccharis salicifolia. En las zonas de alta montaña caracterizadas por

una precipitación más escasa (provincia Puneña), la especie ocupa hábitats de

ribera similares, si bien son más escasos, apareciendo de forma ocasional en

cauces temporalmente secos y en otros hábitats representados por taludes

rezumantes húmedos. La población a mayor altitud la encontramos a 3200 m

s.n.m., en una pared rezumante próxima a un collado de montaña. En las zonas de

menor altitud y mayor humedad ambiental (provincias Chaqueña, Pampeana y

Espinal), C. selloana ocupa principalmente hábitats ribereños (bordes de

ríos y arroyos) donde participa de comunidades más diversas, incluyendo

especies arbóreas como Fraxinus americana y otras acompañantes como N.

glauca. En estas regiones también es común encontrar C. selloana en

hábitats antrópicos perturbados (terrenos removidos y baldíos, taludes,

cultivos abandonados, escombreras y márgenes de carreteras, senderos o vías

férreas). Cortaderia selloana es relativamente escasa en la provincia

Pampeana, donde ocupa principalmente zonas perturbadas con cierta humedad

edáfica, además de hábitats antrópicos periurbanos y comunidades halófilas en

la desembocadura del río de la Plata. En la provincia de las Yungas,

caracterizada por abundante precipitación y bosques subtropicales

estratificados, C. selloana se encontró puntualmente en hábitats

antrópicos perturbados, a lo largo de taludes de carretera, con poblaciones

dispersas y muy localizadas. Los ríos de esta provincia son especialmente

torrenciales y su vegetación ribereña es de carácter arbóreo, con ausencia de

las comunidades de ambientes perturbados típicas de las otras provincias

visitadas.

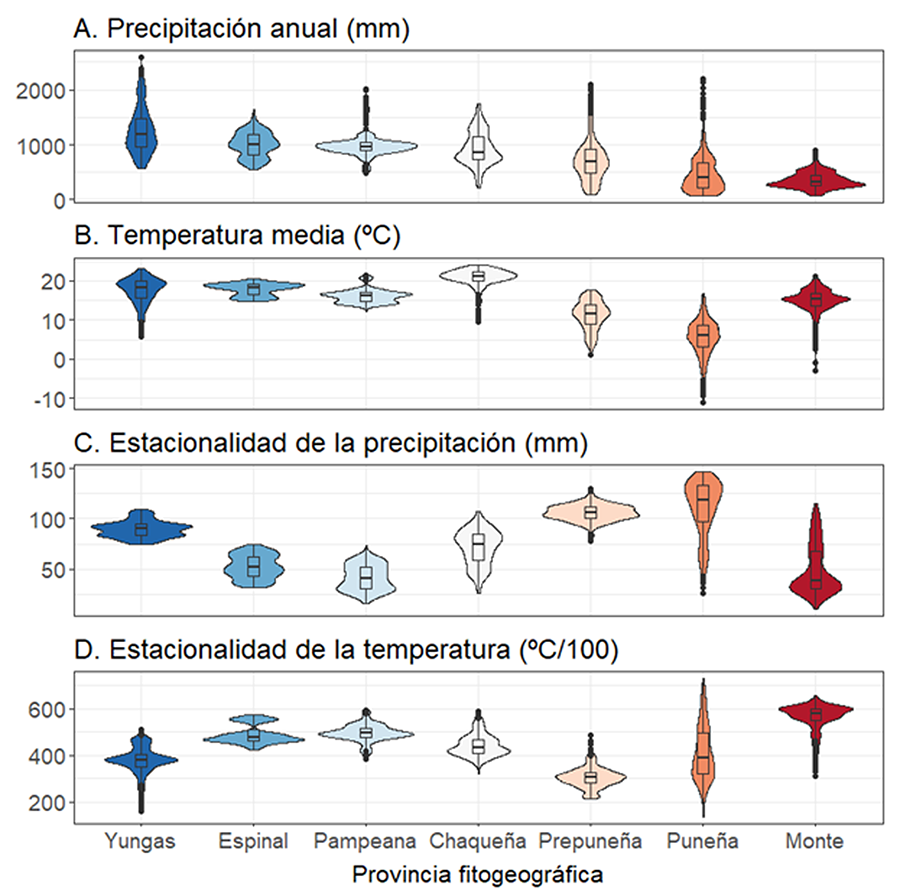

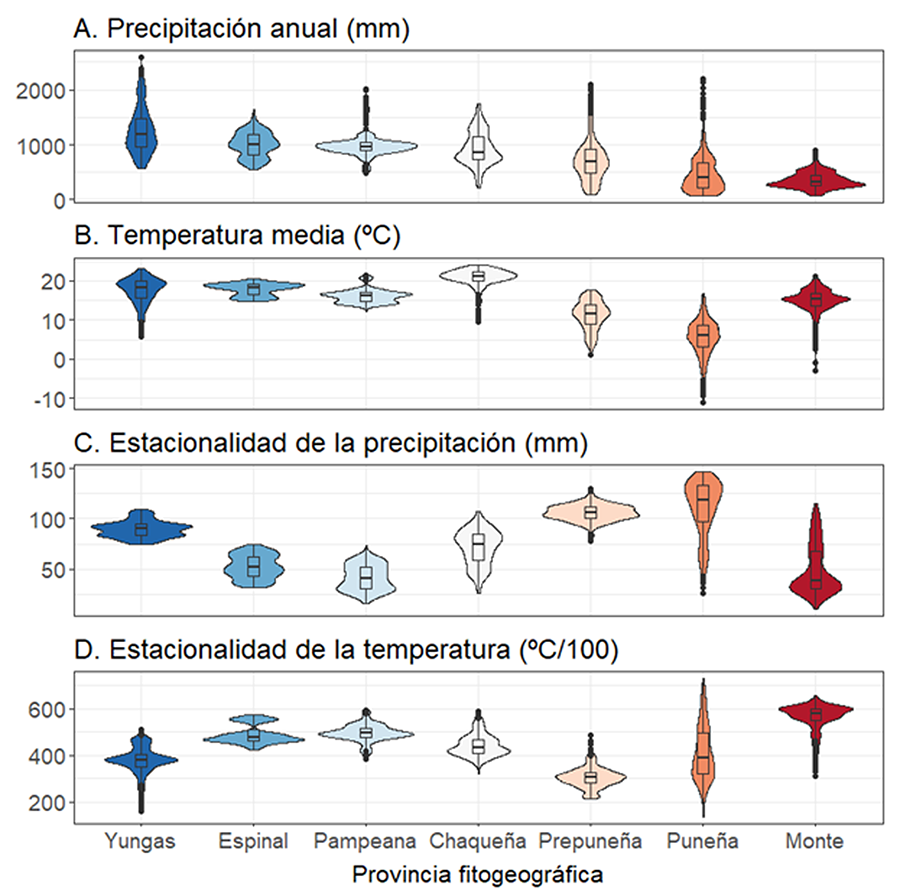

Figura 3. Datos

climáticos para cada provincia fitogeográfica del norte de Argentina. Generamos

500 puntos aleatorios para cada provincia y extrajimos las siguientes

variables: (A) precipitación anual (mm), (B) temperatura media

anual (°C), (C) estacionalidad de la precipitación (mm) y (D)

estacionalidad de la temperatura (°C/100).

Figure 3.

Climatic data for each phytogeographic province of Northern Argentina. We

generated 500 random points for each province and extracted the following

variables: (A) annual precipitation amount (mm), (B) mean annual

temperature (°C), (C) precipitation seasonality (mm), and (D)

temperature seasonality (°C/100).

Figura 4. Hábitas

donde vive Cortaderia selloana en las provincias fitogeográficas del

norte de Argentina.

Figure 4.

Habitats of Cortaderia selloana in the phytogeographic provinces of

Northern Argentina.

Discusión

Variación climática en el

área nativa de Cortaderia selloana

Nuestros resultados indican que C. selloana ocupa una

alta variabilidad climática en su área de distribución nativa, desde regiones

con climas muy secos hasta regiones subtropicales húmedas. De acuerdo con

estudios previos, encontramos que los niveles de precipitación en el área

nativa de C. selloana oscilan entre ~250 y 1750 mm anuales (Tarabon et al. 2018). Fuera de su área nativa, C.

selloana se naturaliza en regiones con clima similar a su ambiente

original, principalmente en climas oceánicos y mediterráneos de áreas templadas

(Lázaro-Lobo et al. 2024a). Nuestros resultados

también indican que las zonas climáticas idóneas para C. selloana

presentan temperaturas medias anuales suaves (entre ~10 y 20 °C), con abundante

precipitación (>1000 mm) y baja estacionalidad climática, lo que concuerda

con otros estudios (Tarabon et al. 2018).

Cortaderia selloana también ocupa un gradiente

altitudinal muy amplio en su área de distribución nativa, encontrándose desde

el nivel del mar, en la provincia fitogeográfica Pampeana, hasta los 3200 m

s.n.m. en la provincia Puneña. A pesar de la extensa información sobre la

especie en su área nativa, existen pocas referencias señalando el amplio

gradiente altitudinal de la especie, así como una escasa presencia de citas

próximas a los 3600 m s.n.m. en las bases de datos consultadas. Los esfuerzos

futuros deberían centrarse en estudiar poblaciones de C. selloana en la

provincia Puneña para evaluar las preferencias de hábitat y la fenología de la

especie en los Andes, y su relación con las poblaciones más abundantes de las

cabeceras de los ríos de montaña (provincia Prepuneña). Este conocimiento

ayudaría a predecir la capacidad de establecimiento o avance de C. selloana

en ecosistemas montañosos de las regiones donde ha sido introducida, donde por

el momento no se tiene constancia de invasión. No obstante, algunos estudios

sugieren que las plántulas de C. selloana son muy sensibles a las

heladas, reduciendo su capacidad de colonización a medida que disminuyen las

temperaturas mínimas invernales (Knowles y

Ecroyd 1985; Herrera y Campos 2006).

Dado que algunos de los climas en que hemos encontrado C. selloana son

relativamente fríos (temperatura media de ~7 °C), es posible que su

establecimiento esté favorecido principalmente en el periodo cálido, que en el

cono sur coincide con el periodo de mayor precipitación. No obstante, existen

otros factores que pueden influir en la distribución o expansión de C.

selloana en su área de distribución nativa, tanto abióticos (luminosidad,

propiedades químicas del suelo, salinidad, etc.) como bióticos (competencia,

depredación, etc.; Lázaro-Lobo et al. 2024a).

Preferencias de hábitat en el área nativa de Cortaderia

selloana

En los climas de invierno seco que dominan el área de

distribución nativa de C. selloana, hemos observado cómo la especie

forma densas poblaciones a lo largo de cauces fluviales

con suelos arenosos, a modo de rambla, para luego desaparecer a pocos

metros del margen del río, donde la humedad edáfica disminuye. Estos hábitats

de ribera sufren perturbaciones periódicas durante las fuertes crecidas de los

ríos en la estación húmeda, dejando espacios abiertos que ocupan comunidades de

especies oportunistas como C. selloana y N. glauca, ambas

especies invasoras a nivel mundial. En zonas de alta montaña, C. selloana

ocupa cauces arenosos y márgenes de barras de grava,

los cuales son muy dinámicos y sufren una gran erosión estacional (Kalníková et al. 2021). Es en estos hábitats de

ribera donde hemos observado las poblaciones más abundantes de la especie, en

muchos casos formando poblaciones continuas de decenas de kilómetros de

extensión a lo largo de los grandes ríos que descienden de los Andes hacia el océano

Atlántico. De hecho, informantes locales de las regiones del Monte y Prepuneña

aseguran que estos hábitats proporcionaban abundante cantidad de C. selloana

para su uso en actividades tradicionales, principalmente como forraje para

animales y para la elaboración de moldes para la producción de queso, trenzando

con guantes especiales las hojas cortantes de la especie. También son

frecuentes los topónimos referidos a “cortadera” a lo largo de los ríos

próximos a la Ruta nacional 40, indicando la importancia de la especie como

indicadora de humedad y planta representativa del paisaje en los grandes valles

preandinos de Argentina.

La presencia constate de C. selloana en hábitats

riparios y bien conservados de las regiones más secas del noroeste de Argentina

sugiere que este podría ser uno de los hábitats primarios de la especie en

estas regiones. La fenología de dispersión de semillas de C. selloana, concentrada

tras las lluvias del verano, favorece la colonización de espacios abiertos

generados después de las grandes crecidas de los ríos. A esto se suma la gran

cantidad de semillas producidas por cada individuo (~1 millón en adultos; Lambrinos

2002), permitiendo a C. selloana dispersarse por grandes extensiones

de terreno húmedo removido por el agua, ocupando nichos recién creados. Sin

embargo, sólo podrán establecerse aquellas semillas que lleguen a sitios

suficientemente húmedos y fuera del alcance de los torrentes de agua que

transcurren durante el periodo de lluvias intensas. En las zonas bajas de la

pampa (de donde la planta recibe su nombre vulgar), C. selloana ocupa

principalmente hábitats ruderales y perturbados, en acequias y suelos encharcados

periódicamente, mostrando una preferencia de hábitat similar, si bien en estos

casos las poblaciones son menos abundantes y su ocupación espacial es

esporádica en el paisaje. En ausencia de datos más precisos, nuestras

observaciones sugieren que los hábitats ocupados por la especie en la región

pampeana son principalmente hábitats secundarios y de reciente colonización, al

menos aquellos ligados a las grandes extensiones de cultivos pampeanos. Ello

apunta a que la distribución natural de la especie estaría ligada a los

hábitats de las cuencas de los grandes ríos que desembocan en el océano

Atlántico, pudiendo ocurrir lo mismo en los cauces fluviales que descienden de

los Andes al océano Pacífico, donde la especie también está presente.

Entre los sistemas muestreados, la provincia de las Yungas constituye

un caso especial por tratarse de un bioma subtropical sin estación seca,

formando el límite meridional de los bosques tropicales pluriestratificados del

sur de América (Oyarzabal et al. 2018). En esta provincia, C. selloana

aparece esporádicamente en hábitats antrópicos perturbados, pero está ausente

en los cauces fluviales, cuyos márgenes están ocupados por la selva subtropical

de neblina con árboles de follaje denso, perenne o semicaducifolio, con varios

estratos y abundantes lianas y epífitas (Oyarzabal et al. 2018). Estas características,

junto a la falta de una estacionalidad clara de precipitaciones, impiden la

presencia de espacios abiertos en los márgenes fluviales, y por tanto la

ocupación de especies oportunistas como C. selloana. Además, estos ríos

presentan un lecho de grava con alta movilidad del material a causa de las

fuertes pendientes y la frecuencia de fuertes lluvias (López-Silva et al. 2024), lo cual limita el

establecimiento de vegetación. Según informantes locales, durante la estación

húmeda “las crecidas de los ríos arrastran vacas y caballos”, lo que

impediría el establecimiento de plantas oportunistas que frecuentemente ocupan

los lechos de los ríos en las provincias fitogeográficas próximas. Todo esto

sugiere que C. selloana no forma parte de la flora nativa de las Yungas,

estando su presencia ligada a introducciones recientes localizadas en bordes de

carreteras, donde la perturbación del suelo y la humedad ambiental favorecen la

regeneración de la especie.

Implicaciones ecológicas en áreas introducidas

Nuestros resultados sugieren que el hábitat principal de C.

selloana en su área de distribución nativa está ligada a lechos de ríos con

crecidas estacionales y sometidos a una perturbación natural periódica. Las

adaptaciones biológicas de la especie en estos hábitats facilitarían también su

establecimiento en áreas perturbadas por los humanos, siempre que exista una

humedad edáfica o ambiental suficiente. Hemos observado cómo la colonización de

zonas perturbadas ya sea de forma natural o inducida por actividades humanas,

es común en el área nativa de la especie, explicando así la preferencia de

estos hábitats en las áreas introducidas. Siguiendo el mismo patrón que

observamos en los climas más secos de su área de distribución nativa, C.

selloana se distribuye por suelos húmedos en los márgenes de ríos y

humedales en las zonas con escasa precipitación donde se ha naturalizado, como

en las regiones de clima mediterráneo. La dificultad de C. selloana para

establecerse en sistemas húmedos subtropicales de su área de distribución

nativa también podría explicar la ausencia de la especie en selvas

subtropicales y tropicales del resto del mundo, si bien no debería excluirse

una colonización puntual, posiblemente no seguida de procesos de invasión, en

el caso de una combinación de factores (dispersión de semillas por vía humana y

establecimiento en zonas perturbadas con reducida competencia de la flora

local).

A nivel global, la capacidad de invasión de C. selloana

en las regiones introducidas se ve favorecida mayormente en climas templados

con suaves temperaturas invernales (Lázaro-Lobo et al. 2024a). En zonas donde las

condiciones climáticas permiten el crecimiento de C. selloana, la

humedad del suelo parece ser el factor limitante para su establecimiento, con

valores bajos de germinación y crecimiento en condiciones de estrés hídrico (Stanton y DiTomaso 2004; Mircea

et al. 2023; Lázaro-Lobo et al. 2024b). Esta necesidad hídrica explicaría la

preferencia de la especie por hábitats acuáticos o ribereños en la región

mediterránea, emulando la preferencia de hábitat de C. selloana en su

área de distribución nativa. En las regiones introducidas de clima templado y

con mayor humedad ambiental (p. ej., norte de España o sur de Francia), C.

selloana se distribuye ampliamente en suelos alterados por los humanos, sin

necesidad de ocupar hábitats acuáticos o ribereños (Domenech y Vilà

2007; Charpentier et al. 2020). De hecho, los hábitats templados ruderales y

no acuáticos constituyen el principal hábitat de la especie en su área

naturalizada a nivel global (Lázaro-Lobo et al. 2024a). Las características

biológicas que permiten el establecimiento de plántulas de C. selloana

en estos hábitats derivan de adaptaciones de la especie a sus hábitats

primarios en América del Sur, incluyendo: 1) producción de numerosas semillas

con gran capacidad de dispersión por el viento, aumentando la probabilidad de

llegar a sitios recientemente alterados (Connor 1973; Lambrinos 2002),

2) rápido desarrollo del sistema radicular que la permite fijarse al sustrato,

especialmente en suelos inestables propios de zonas altamente perturbadas (Bossard et al.

2000; Domènech et al. 2006) y 3) hojas

cortantes que la defienden de los herbívoros, los cuales son abundantes en sus

ecosistemas nativos y también en los sistemas antrópicos de sucesión temprana (DiTomaso et al. 1999; Global Invasive Species Database 2023).

Conclusiones

Nuestros resultados indican que los hábitats ocupados por C.

selloana en su rango de distribución nativo son consistentes con los

hábitats ocupados en el rango naturalizado, dentro de la alta variabilidad

altitudinal y climática en que vive la especie. En los climas secos del centro

y oriente de Argentina, C. selloana se distribuye por cauces fluviales

con suelos arenosos y márgenes de barras de grava en lechos de rambla, mientras

que en los climas más húmedos también es capaz de colonizar hábitats alterados

por los humanos (p. ej., taludes, cultivos abandonados, baldíos, etc.), donde

no existen restricciones edáficas para la germinación. Sin embargo, en selvas

subtropicales, la densa vegetación impide que C. selloana se establezca

en los márgenes de los ríos, ocupando esporádicamente hábitats antrópicos

perturbados. Curiosamente, C. selloana parece ocupar principalmente

hábitats secundarios en la Pampa, región que le da su nombre, si bien se hace

más abundante en los humedales costeros de dicha región. Nuestros resultados

también indican que la especie puede ocupar regiones frías de montaña,

siempre que exista una estación cálida y húmeda necesaria para la regeneración

por semillas, lo que indicaría potencial para extenderse en zonas de montaña de

las regiones introducidas. En conclusión, este estudio demuestra que la

descripción del nicho climático y las preferencias de hábitat de especies

invasoras en su lugar de origen permite comprender algunos aspectos de su

biología de invasión. Esta información es clave para optimizar los planes de

manejo de especies invasoras en las áreas donde causan impactos ecológicos,

sociales y económicos, así como establecer medidas de prevención en los

hábitats que aún no han sido colonizados.

Disponibilidad de los datos

Este artículo no utiliza conjuntos de

datos.

Contribución de los autores

Adrián Lázaro-Lobo: Conceptualización, Investigación,

Metodología, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición,

Visualización. Melisa A. Giorgis: Conceptualización, Investigación,

Metodología, Redacción - revisión y edición. Borja Jiménez-Alfaro:

Conceptualización, Investigación, Metodología, Redacción - Revisión y edición,

Visualización.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia

e Innovación de España (MCI) y por la Unión Europea [ayuda Juan de la

Cierva-Formación (FJC2021-046657-I)], por el Jardín Botánico Atlántico de

Gijón/Xixón (SV-20-GIJON-JBA) y por National Geographic

Society (EC-106640R-23).

Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de

intereses.

Referencias

Allouche, O., Tsoar, A., Kadmon, R. 2006.

Assessing the accuracy of species distribution models: prevalence, kappa and

the true skill statistic (TSS). Journal of Applied Ecology 43:

1223-1232. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2006.01214.x

Astegiano, M.E., Anton, A.M., Connor, H.E. 1995. Sinopsis del género Cortaderia

(Poaceae) en Argentina. Darwiniana43-51.

Bacchetta, G., Dettori, C.A.,

Mascia, F., Meloni, F., Podda, L. 2010. Assessing the

potential invasiveness of Cortaderia selloana in Sardinian wetlands

through seed germination study. Plant Biosystems 144: 518-527. https://doi.org/10.1080/11263500903403465

Bossard, C.C., Randall, J.M., Hoshovsky, M.C. 2000. Invasive plants of

California’s wildlands. University of California Press.

Brandenburger, C.R., Sherwin, W.B., Creer, S.M., Buitenwerf, R., Poore, A.G.,

Frankham, R., Finnerty, P.B., Moles, A.T. 2019. Rapid reshaping: the evolution

of morphological changes in an introduced beach daisy. Proceedings of the

Royal Society B 286: 20181713. https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1713https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1713

Breiman, L. 2001. Random forests. Machine learning 45: 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Charpentier, A., Kreder, M., Besnard, A., Gauthier, P., Bouffet, C. 2020. How Cortaderia

selloana, an ornamental plant considered highly invasive, fails to spread

from urban to natural habitats in Southern France. Urban Ecosystems 23:

1181-1190. https://doi.org/10.1007/s11252-020-01003-4

Chen, I.-C., Hill, J.K., Ohlemüller, R., Roy, D.B., Thomas, C.D. 2011.

Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. Science

333: 1024-1026. https://doi.org/10.1126/science.1206432

Company, T., Soriano, P., Estrelles, E., Mayoral, O. 2019. Seed bank

longevity and germination ecology of invasive and native grass species from

Mediterranean wetlands. Folia Geobotanica 54: 151-161. https://doi.org/10.1007/s12224-019-09350-7

Connor, H. 1973. Breeding systems in Cortaderia (Gramineae). Evolution

27: 663-678. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1973.tb00714.x

DiTomaso, J., Healy, E., Bell, C., Drewitz, J., Tshohl, A. 1999. Pampasgrass

and jubata grass threaten California coastal habitats. UC WeedRIC Cooperative

Extension Leaflet# 99-1.

Domenech, R.,

Vilà, M. 2007. Cortaderia selloana invasion

across a Mediterranean coastal strip. Acta Oecologica 32: 255-261. https://doi.org/10.1016/j.actao.2007.05.006

Domènech, R.,

Vilà, M. 2008. Cortaderia selloana seed

germination under different ecological conditions. Acta Oecologica

33: 93-96. https://doi.org/10.1016/j.actao.2007.09.004

Domènech, R., Vilà, M., Gesti,

J., Serrasolses, I. 2006. Neighbourhood association of Cortaderia

selloana invasion, soil properties and plant community structure in

Mediterranean coastal grasslands. Acta Oecologica 29: 171-177. https://doi.org/10.1016/j.actao.2005.09.004

Dormann, C.F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G.,

Marquéz, J.R.G., et al. 2013. Collinearity: a review of methods to deal

with it and a simulation study evaluating their performance. Ecography

36: 27-46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x

Emlen, D.J.,

Zimmer, C. 2019. Evolution: making sense of

life, 3rd edition. W. H. Freeman and Company, New York, USA.

Essl, F., Dullinger, S., Genovesi, P., Hulme, P.E., Jeschke, J.M.,

Katsanevakis, S., Kühn, I., et al. 2019. A conceptual framework for

range-expanding species that track human-induced environmental change. BioScience

69: 908-919. https://doi.org/10.1093/biosci/biz101

Franklin, J. 2010. Mapping Species Distribution: Spatial Inference and

Prediction. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom. https://doi.org/10.1017/CBO9780511810602

Friedman, J.H. 2001. Greedy function approximation: a gradient boosting

machine. Annals of Statistics 29: 1189-1232. https://doi.org/10.1214/aos/1013203451

Global

Invasive Species Database 2023. Species profile: Cortaderia

selloana. Downloaded from https://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Cortaderia+selloana

[ Accessed on 06-10-2023].

Herrera, M., Campos, J.A.

2006. El Carrizo de la Pampa (Cortaderia selloana) en Bizkaia: guía práctica

para su control. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia, Diputación

Foral de Bizkaia.

Kalníková, V., Chytrý, K., Biţa‐Nicolae, C., Bracco, F., Font,

X., Iakushenko, D., Kącki,

Z., et al. 2021. Vegetation of the European mountain river gravel bars: A formalized

classification. Applied Vegetation Science 24: e12542. https://doi.org/10.1111/avsc.12542

Karger, D.N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza,

R.W., Zimmermann, N.E., et al. 2017. Climatologies at high resolution for

the earth’s land surface areas. Scientific Data 4: 1-20. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122

Knowles,

F.B., Ecroyd, C.E. 1985. Species of Cortaderia

(pampas grasses and toetoe) in New Zealand. Forest Research Institute, New

Zealand Forest Service.

Lambrinos, J.G. 2002. The variable invasive success of Cortaderia

species in a complex landscape. Ecology 83: 518-529. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[0518:TVISOC]2.0.CO;2

Lázaro‐Lobo, A., Moles, A.T., Fried, G., Verloove, F.,

Antonio Campos, J., Herrera, M., Goñi,

E., et al. 2021. Phenotypic differentiation among native, expansive and introduced

populations influences invasion success. Journal of Biogeography 48:

2907-2918. https://doi.org/10.1111/jbi.14252

Lázaro-Lobo, A., Andrade, B.O., Canavan, K., Ervin, G.N., Essl, F.,

Fernández-Pascual, E., Follak, S., et al. 2024a. Monographs on invasive

plants in Europe N° 8: Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.)

Asch. & Graebn. Botany Letters1-25.

Lázaro-Lobo, A., Alonso-Zaldívar, H., Sagrera, S.J.M., del Alba, C.E.,

Fernández-Pascual, E., González-García, V., Jiménez-Alfaro, B. 2024b.

Regeneration niche of Cortaderia selloana in an invaded region: Flower

predation, environmental stress, and transgenerational effects. Plant Stress

12: 100483. https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100483

Liu, C., Wolter, C., Xian, W., Jeschke, J.M. 2020. Most invasive

species largely conserve their climatic niche. Proceedings of the National

Academy of Sciences 117: 23643-23651. https://doi.org/10.1073/pnas.2004289117

López-Silva, M., Carmenates-Hernández, D., Poma-Puente, R., Calderón-Rufasto,

J., Sanchez-Verastegui, W. 2024. Modelos de resistencia al flujo en río

de montaña: semiempíricos, HEC-RAS y GEP. Ingeniería del agua 28:

123-140. https://doi.org/10.4995/ia.2024.20629

Maron, J.L., Vilà, M., Bommarco, R.,

Elmendorf, S., Beardsley, P. 2004. Rapid evolution of an invasive plant. Ecological

Monographs 74: 261-280. https://doi.org/10.1890/03-4027

Martinuzzi, S., Rivera, L.,

Politi, N., Bateman, B.L., De los Lllanos, E.R., Lizarraga, L., De Bustos, M.S.,

et al. 2018. Enhancing biodiversity conservation in

existing land-use plans with widely available datasets and spatial analysis

techniques. Environmental Conservation 45: 252-260. https://doi.org/10.1017/S0376892917000455

Mircea, D.M., Estrelles, E., Al

Hassan, M., Soriano, P., Sestras, R.E., Boscaiu, M., Sestras, A.F., et al.

2023. Effect of water deficit on germination, growth and

biochemical responses of four potentially invasive ornamental grass species. Plants

12: 1260. https://doi.org/10.3390/plants12061260

Nkuna, K.V., Visser, V., Wilson, J.R., Kumschick, S. 2018. Global

environmental and socio-economic impacts of selected alien grasses as a basis

for ranking threats to South Africa. NeoBiota 41: 19-65. https://doi.org/10.3897/neobiota.41.26599

Oyarzabal, M., Clavijo, J., Oakley, L., Biganzoli, F., Tognetti, P.,

Barberis, I., Maturo, H.M., et al. 2018. Unidades de vegetación de

la Argentina. Ecología Austral 28: 40-63. https://doi.org/10.25260/EA.18.28.1.0.399

Pearman, P.B., Guisan, A.,

Broennimann, O., Randin, C.F. 2008. Niche dynamics in space

and time. Trends in Ecology & Evolution 23: 149-158. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.11.005

Pecl, G.T., Araújo, M.B., Bell, J.D., Blanchard, J., Bonebrake, T.C.,

Chen, I.-C., Clark, T.D., et al. 2017. Biodiversity redistribution under

climate change: Impacts on ecosystems and human well-being. Science 355:

eaai9214. https://doi.org/10.1126/science.aai9214

Pereira, H.M., Leadley, P.W., Proença, V., Alkemade, R., Scharlemann, J.P.,

Fernandez-Manjarrés, J.F., Araújo, M.B., et al. 2010. Scenarios for global

biodiversity in the 21st century. Science 330: 1496-1501. https://doi.org/10.1126/science.1196624

Petitpierre, B., Kueffer, C., Broennimann, O., Randin, C., Daehler, C., Guisan,

A. 2012. Climatic niche shifts are rare among terrestrial plant invaders. Science

335: 1344-1348. https://doi.org/10.1126/science.1215933

Phillips, S.J., Anderson, R.P., Schapire, R.E. 2006. Maximum entropy

modeling of species geographic distributions. Ecological modelling 190:

231-259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026

Pyšek, P., Richardson, D.M., Rejmánek, M., Webster, G.L., Williamson, M.,

Kirschner, J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better

communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53: 131-143. https://doi.org/10.2307/4135498

Robinson, A.P., Walshe, T., Burgman, M.A., Nunn, M. 2017. Invasive

species: Risk assessment and management. Cambridge University Press.

Cambridge, United Kingdom. https://doi.org/10.1017/9781139019606

Rodríguez, F., Lombardero-Vega,

M., San Juan, L., De las Vecillas, L., Alonso, S., Morchón, E., Liendo, D.,

et al. 2021. Allergenicity to worldwide invasive grass Cortaderia

selloana as environmental risk to public health. Scientific Reports

11: 24426. https://doi.org/10.1038/s41598-021-03581-5

Stanton,

A.E., DiTomaso, J.M. 2004. Growth response of Cortaderia

selloana and Cortaderia jubata (Poaceae) seedlings to temperature,

light, and water. Madroño 51: 312-321.

Tarabon, S., Bertrand, R., Lavoie, C., Vigouroux, T., Isselin‐Nondedeu,

F. 2018. The effects of climate warming and urbanised areas on the future

distribution of Cortaderia selloana, pampas grass, in France. Weed

Research 58: 413-423. https://doi.org/10.1111/wre.12330

Thuiller, W., Lafourcade, B., Engler, R., Araújo, M.B. 2009. BIOMOD–a

platform for ensemble forecasting of species distributions. Ecography

32: 369-373. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2008.05742.x

Thuiller, W., Georges, D., Engler, R., Breiner, F. 2023. biomod2: Ensemble

Platform for Species Distribution Modeling. R package version 4.2-4.

https://cran.r-project.org/package=biomod2

Valavi, R., Guillera‐Arroita, G., Lahoz‐Monfort, J.J., Elith, J. 2022.

Predictive performance of presence‐only species

distribution models: a benchmark study with reproducible code. Ecological

Monographs 92: e01486. https://doi.org/10.1002/ecm.1486

VanDerWal, J., Shoo, L.P., Graham, C., Williams, S.E. 2009. Selecting

pseudo-absence data for presence-only distribution modeling: how far should you

stray from what you know? Ecological Modelling 220: 589-594. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.11.010

Vitousek, P.M., D’antonio, C.M., Loope, L.L., Rejmanek, M., Westbrooks, R.

1997. Introduced species: a significant component of human-caused global

change. New Zealand Journal of Ecology 21: 1-16.

Wessely, J., Hülber, K., Gattringer, A., Kuttner, M., Moser, D., Rabitsch,

W., Schindler, S., et al. 2017. Habitat-based conservation strategies

cannot compensate for climate-change-induced range loss. Nature Climate

Change 7: 823-827. https://doi.org/10.1038/nclimate3414

![]() , Melisa A.

Giorgis3,4

, Melisa A.

Giorgis3,4 ![]() , Borja Jiménez-Alfaro1,2

, Borja Jiménez-Alfaro1,2 ![]()