Introducción

Aunque algunos recursos pueden estar

disponibles a lo largo de todo el año, otros se concentran en un periodo de

tiempo específico o en un espacio determinado (Ostfeld

y Keesing 2000; Jentsch

y White 2019). Los eventos en los que los recursos aparecen en alta

disponibilidad respecto a otro momento dado, de forma predecible o no, se

denominan pulsos de recursos (resource pulse, como se conoce en inglés; Yang et al. 2008). Muchas especies oportunistas con

una dieta generalista pueden aprovechar estos pulsos de recursos. Por ejemplo,

carnívoros como el oso negro americano (Ursus americanus) incorpora en

gran proporción bellotas en su dieta los años en que hay una elevada

productividad de este fruto (McDonald y Fuller

2005). En el caso del zorro ártico (Vulpes lagopus), se ha detectado

un menor consumo de huevos de ánsar nival (Chen caerulescens) cuando la

abundancia de otras presas es media o elevada, ajustando su dieta a la

disponibilidad de recursos que aparecen en pulso (Careau

et al. 2008).

Los recursos en pulso pueden influir en el funcionamiento de

los ecosistemas a nivel individual, poblacional y comunitario (Nowlin et al. 2008). Esto adquiere especial

relevancia en aquellos entornos conformados por hábitats singulares en relación

con la conservación del ecosistema y de las especies que en él habitan, como

son los humedales. Tanto a nivel europeo como en la península ibérica, los

humedales se han reducido y degradado significativamente desde inicios del

siglo pasado debido a causas antrópicas, como la desecación, la extracción

excesiva de agua, la contaminación por nutrientes derivados de la agricultura

intensiva, el desarrollo agrícola y los efectos del cambio climático (Villar-Argáiz et al. 2022; van Dam et al.

2023). Este fenómeno es especialmente alarmante en el caso de humedales de

importancia internacional, como el Parque Nacional de Tablas de Daimiel (PNTD),

que a pesar de la sobreexplotación de sus recursos hídricos y de la consecuente

reducción de su superficie inundable, sigue albergando algunas de las

principales poblaciones reproductoras de aves amenazadas en España, entre ellas

especies en peligro crítico como el avetoro (Botaurus stellaris), el

porrón pardo (Aythya nyroca), la cerceta pardilla (Marmaronetta

angustirostris) y la malvasía cabeciblanca (Oxyura

leucocephala) (Thorup 2006; Wetlands International 2012). En

primavera, durante la época de reproducción, las aves asociadas a estos

ecosistemas y los huevos que colocan en sus nidos suponen un recurso trófico

clave para depredadores (O’Donnell et al. 2015).

Diversos trabajos en Europa han evaluado la depredación de

nidos de especies que nidifican en el suelo. Carpio y

colaboradores (2016) analizaron la depredación sobre nidos de aves

limícolas en distintos hábitats (humedales y bosque boreales) en Suecia. Este trabajo

encontró una tasa de depredación del 59.2% de los nidos artificiales empleados,

destacando la depredación por zorro rojo (Vulpes vulpes), tejón (Meles

meles), jabalí (Sus scrofa), así como especies de aves

(principalmente córvidos). Otro estudio en humedales del norte de Europa (Holopainen et al.

2020) mostró una

tasa de depredación del 45% destacando la urraca (Pica Pica), la corneja

cenicienta (Corvus cornix) y el perro mapache (Nyctereutes

procyonoides). Elmberg et al. (2009) compararon

la supervivencia de nidos simulados en 30 humedales, de los cuales 14 correspondían

a humedales mediterráneos y 16 a boreales, encontrando que la tasa de

depredación era mayor en los humedales mediterráneos en comparación con los

boreales, y en áreas con mayor densidad de nidos, especialmente en los primeros

días de incubación. Purger y Mészáros (2006)

encontraron en humedales de Hungría que la reducción en los niveles de agua

alrededor de los nidos aumentaba el acceso a depredadores como el jabalí, lo

que incrementaba la depredación. En este trabajo después de la semana 1, el 80%

de los nidos estaban intactos, después de 2 semanas solo el 46%, y después de 3

y 4 semanas, solo el 2% permaneció sin daños.

Debido a que la depredación es uno de los factores que

determina el declive en el éxito reproductivo de estas aves, la evaluación de

las tasas de depredación en los nidos así como identificar los principales

depredadores potenciales de las especies en estos entornos singulares,

permitiría obtener resultados que proporcionarían una base sólida para la

implementación de medidas de gestión y conservación efectivas que aseguraran la

persistencia de estas especies en este humedal, actualmente en decadencia.

Bajo este contexto, el objetivo principal de este estudio

fue caracterizar la depredación de nidos de anátidas en un humedal,

concretamente en el Parque Nacional de Tablas de Daimiel (España).

Específicamente, se pretende i) estimar la tasa de depredación de nidos

y huevos; ii) identificar a las especies depredadoras y sus patrones de

consumo (hora, proporción de consumo de nido); y iii) evaluar el tiempo

que están disponibles los nidos hasta su consumo por parte de los depredadores

(tiempo de eliminación). En contextos de altas tasas de depredación y pérdida

de hábitats singulares como los humedales, es esencial comprender las dinámicas

depredador-presa y los factores que influyen en la vulnerabilidad de los nidos

para poder diseñar e implementar estrategias de conservación más efectivas.

Material y métodos

Área de estudio

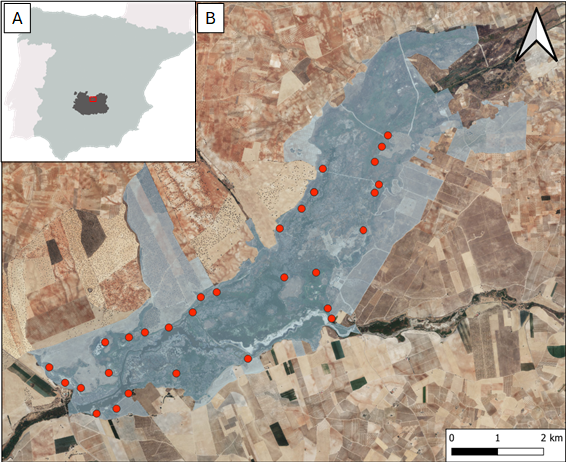

Este estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional de las

Tablas de Daimiel (PNTD), localizado en la provincia de Ciudad Real

(Castilla-La Mancha, España; Fig. 1). El PNTD fue

creado en 1973, declarado Reserva de la Biosfera e incluido en el Convenio

Ramsar en 1982. Es uno de los escasos representantes del ecosistema de tabla

fluvial, que se forma por el desbordamiento del río (o ríos) en sus tramos

medios, donde la pendiente es escasa. El PNTD tiene una superficie total de

3030.0 ha, y una zona periférica de protección de 4337.3 ha. Además, se

encuentra rodeado de cultivos, principalmente de regadío.

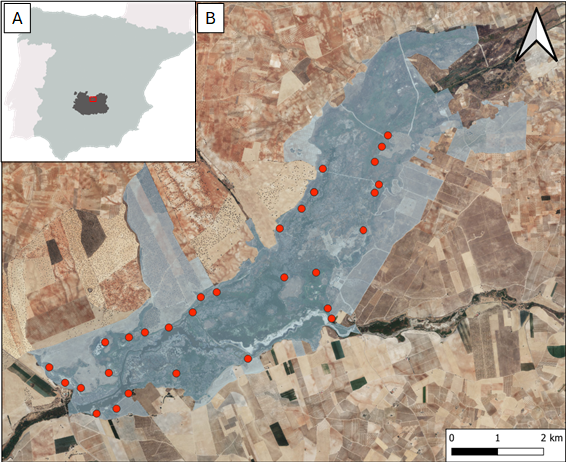

Figura 1. (A) Ubicación de la provincia

de Ciudad Real (gris oscuro) y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

(cuadro rojo) en España. (B) Límites del Parque Nacional de las Tablas

de Daimiel (sombreado azul) y localización de los nidos artificiales colocados

(puntos rojos).

Figure 1. (A) Location

of the Ciudad Real province (dark gray) and the Tablas de Daimiel National Park

(red square) in Spain. (B) Boundaries of the Tablas de Daimiel National Park (blue shading)

and location of the artificial nests placed (red dots).

La declaración de Parque Nacional se estableció como medida

de protección con el fin de frenar la desecación propuesta para este enclave,

así como proteger a las especies ligadas a estos ecosistemas, desde anfibios y

reptiles a mamíferos y aves. Entre las especies de mamíferos del PNTD destacan

el jabalí y el corzo (Capreolus capreolus) entre los ungulados, junto

con diversas especies de carnívoros como el zorro rojo, el tejón, el meloncillo

(Herpestes ichneumon), la comadreja (Mustela nivalis), la gineta

(Genetta genetta) y el gato montés (Felis silvestris). En

términos de conservación es particularmente relevante la comunidad de aves en

este enclave, ya que acoge a gran diversidad de especies migradoras y

residentes. La avifauna del PNTD más destacable la componen especies de

anátidas como el pato colorado (Netta rufina), el silbón europeo (Mareca

penelope), la cerceta común (Anas crecca), el pato cuchara (Spatula

clypeata), el ánade friso (Mareca strepera) o el ánade azulón (Anas

platyrhynchos). También aparecen especies de ardeidas, como la garza real (Ardea

cinerea) y la imperial (Ardea purpurea); rapaces, como el aguilucho

lagunero occidental (Circus aeruginosus), o córvidos, como la urraca.

Cabe destacar la presencia de especies amenazadas como el escribano palustre (Emberiza

schoeniclus), el porrón pardo (Aythya nyroca) y la cerceta pardilla

(Marmaronetta angustirostris).

Colocación y monitorización de los nidos

Para llevar a cabo el experimento, simulamos artificialmente

nidos de anátidas (Nnidos = 30) durante su época reproductora

(aunque varía entre especies, se extiende desde marzo a julio, Del Hoyo et al. 1992; Fournier

et al. 2021). La localización general de los nidos se decidió junto con los

responsables del parque, para no acceder a ninguna de las zonas acotadas por

motivos de conservación. El punto concreto en que se colocó cada nido se

decidió en el campo conociendo el nivel del agua, ya que era necesario

colocarlos próximos a la orilla, y en este ecosistema el nivel del agua varía

según la precipitación caída en la cuenca. Los nidos quedaron separados 549.2 ±

64.9 m (media ± error estándar) del nido más cercano (mínimo: 76.2 m; máximo:

1588.2 m). Los nidos simulados fueron construidos con material del alrededor

(ramas, palos, juncos, hojas secas…) a una distancia máxima de 15 metros

respecto al nivel del agua en el momento de la colocación del nido (media ±

error estándar: 2.9 ± 0.6; mediana: 1.5 metros). Se llegó a la localización de

los nidos a pie, evitando la creación de vías de acceso a los nidos. Los nidos

los creamos colocando seis huevos blancos de gallina en el suelo (en dos casos

se colocaron cuatro huevos por motivos logísticos), próximos a la orilla (Nhuevos

= 176; Fig. A1 del Anexo). Los huevos

fueron colocados por un máximo de dos personas y con guantes, para reducir al

máximo el posible rastro humano. Los 30 nidos artificiales estuvieron colocados

durante 28 días durante dos periodos: los veinte primeros nidos fueron

colocados el 15 de abril, y los diez restantes el 13 de junio. La vegetación

que rodea el humedal incluye carrizo (Phragmites australis), junco (Juncus

spp.), taray (Tamarix gallica) y chopo blanco (Populus alba),

variando la predominancia de cada especie en las distintas zonas. La altura

media de la vegetación alrededor de los nidos fue de 2.3 ± 0.2 metros.

A una distancia de entre medio metro y un metro de cada nido

artificial se colocó una cámara de fototrampeo (Browning Strike Force HD Pro X

modelo BTC-5HDPX) unida a una estaca de madera a una altura de entre 50 y 80 cm

(según la profundidad necesaria para fijar la estaca) apuntando desde arriba

oblicuamente hacia los huevos con una separación menor de 1.5 metros, quedando

estos en el centro de la imagen. Las cámaras fueron programadas para tomar tres

fotografías separadas por 0.3 segundos al detectar movimiento durante las 24

horas del día, dejando tres minutos de descanso entre ráfagas para evitar la

saturación de fotos de un mismo evento. Estuvieron colocadas 28 días, para

simular el periodo de incubación promedio de las aves acuáticas (Fredrickson y Reid 1988; Baldassarre y Bolen 2006). En el momento que

se recogieron las cámaras, los nidos fueron revisados para comprobar en caso de

que hubiese habido depredación, si ésta fue total (todos los huevos depredados)

o parcial (menos huevos depredados de todos los disponibles).

Análisis de las imágenes

Las fotografías fueron procesadas inicialmente en el

software DeepFaune (Rigoudy et al. 2023),

proyecto colaborativo que permite el reconocimiento automático mediante

inteligencia artificial de imágenes de fauna silvestre. Una vez identificada la

fauna silvestre que visitaba los nidos y clasificadas, se extrajeron los datos

temporales, para establecer el tiempo de eliminación, es decir, el número de

días desde su colocación hasta su depredación.

Análisis estadístico

Para conocer el tiempo que los nidos artificiales están

disponibles hasta que son depredados (i.e., tiempo de eliminación), llevamos a

cabo un Modelo Lineal Generalizado (GLM, por sus siglas en inglés) con una

distribución de error Poisson y una función de enlace “identity”. La variable

dependiente fue el número de días hasta que fue depredado el nido artificial.

La variable independiente incluida en el modelo fue la especie depredadora

identificada, siendo un factor de tres niveles (jabalí, zorro rojo y urraca).

Aquellas especies que identificamos en un único evento de depredación no fueron

incluidas en el GLM, como fueron el tejón, el meloncillo y el aguilucho

lagunero occidental.

En caso de depredación por parte de más de un depredador,

consideramos únicamente al primero que accede al nido, ya que no podemos

excluir la posibilidad que la detección por parte del segundo depredador se

deba a haber identificado el recurso a través del primer depredador que

accedió. Posteriormente se llevó a cabo un test post hoc para determinar

entre qué niveles del factor depredadores se encontraron diferencias

significativas. El análisis estadístico se realizó con el paquete “stats” y el

software R (R Core

Team 2022).

Resultados

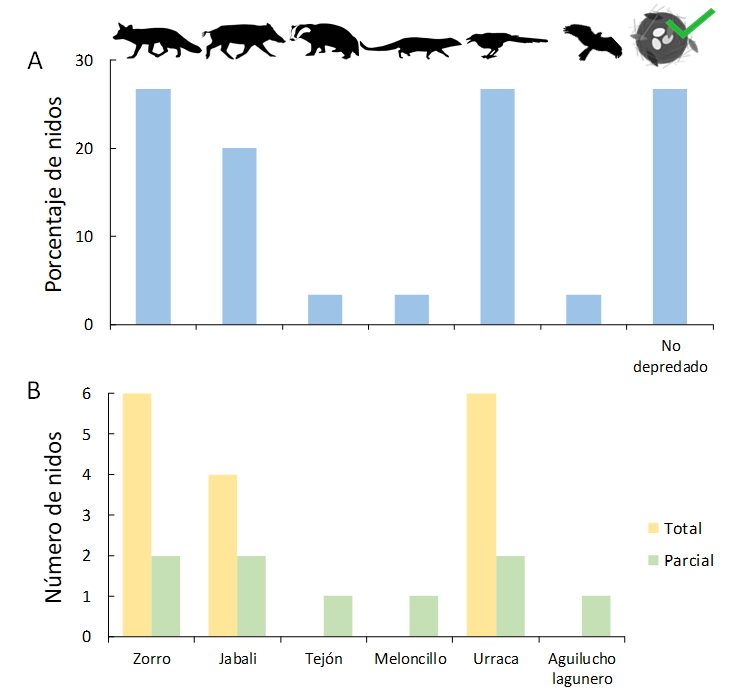

Se produjeron eventos de depredación en el 73.3% de los

nidos artificiales (N=22), mientras que el 26,7% restante de los nidos no

fueron depredados. Además, algunos de los nidos fueron depredados parcialmente

(N=6), es decir, no se consumieron todos los huevos disponibles en el nido,

siendo depredados el 59.1% de los huevos disponibles.

Especies identificadas y depredadoras de nidos

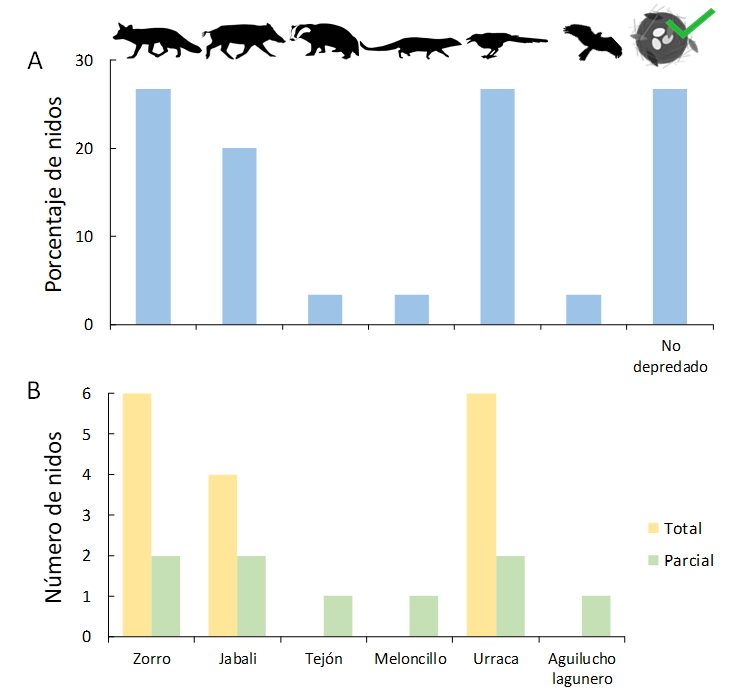

Las cámaras de fototrampeo permitieron identificar que la

depredación de los huevos de los nidos artificiales en el PNTD se llevó a cabo

por cuatro especies de mamíferos y dos especies de aves. Entre los mamíferos

identificados como depredadores encontramos el zorro rojo, el jabalí, el tejón y

el meloncillo, apareciendo en un 43.3% de los nidos. También identificamos

eventos de depredación por parte de ratas y ratones (6.7% de los nidos), que en

todos los casos lo hacían tras haber sido alguno de los huevos abierto por otro

depredador (debido a su incapacidad para consumirlos sin la facilitación de

otros depredadores (no contabilizamos estos eventos). Las aves que depredaron

fueron la urraca y el aguilucho lagunero occidental, apareciendo en un 30.0% de

los nidos (Fig. 2A y Fig.

A2 del Anexo). El jabalí y el tejón

únicamente depredaron durante horas nocturnas, mientras que el meloncillo, el

aguilucho lagunero y la urraca solo aparecieron depredando durante el día. En

el caso del zorro rojo, encontramos eventos de depredación tanto durante las

horas diurnas como nocturnas (Tabla A1 del Anexo).

En algunos casos, los depredadores consumían solo una parte

de los huevos del nido al que accedían (Fig. 2B),

quedando el resto disponible para otros depredadores que acababan consumiendo

la totalidad de los huevos. Esto ocurrió en un 10.0% de los nidos artificiales.

En otros casos, estos nidos parcialmente depredados no fueron consumidos

posteriormente por ningún otro depredador, como sucedió en el 13.3% del total

de los nidos.

Además de los eventos de depredación, en algunos casos

aparecieron depredadores como el meloncillo y la urraca en nidos con huevos

disponibles, pero sobre los que no depredaron (un caso registrado para cada una

de estas especies). Otra especie que intenta depredar huevos de los nidos

artificiales, pero no lo logra, es la comadreja (un caso registrado).

Figura 2. (A) Porcentaje de nidos

depredados por cada especie y no depredados. (B) Número de nidos en los

que cada especie ha depredado huevos, diferenciando aquéllos en los que la

depredación conllevó la eliminación de todos los huevos del nido (depredación

total), y aquéllos en los que se consumían uno o más huevos, pero no la totalidad

(depredación parcial).

Figure 2. (A) Percentage of predated nests by species, and

non-predated nests. (B) Number of nests in which each species predated

eggs, including those in which predation event implied total consumption of the

nest (total predation), and those in which not all available eggs were consumed

(partial predation).

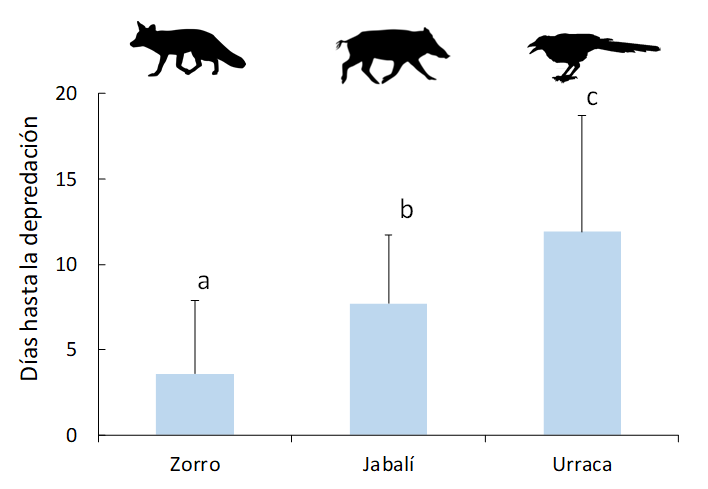

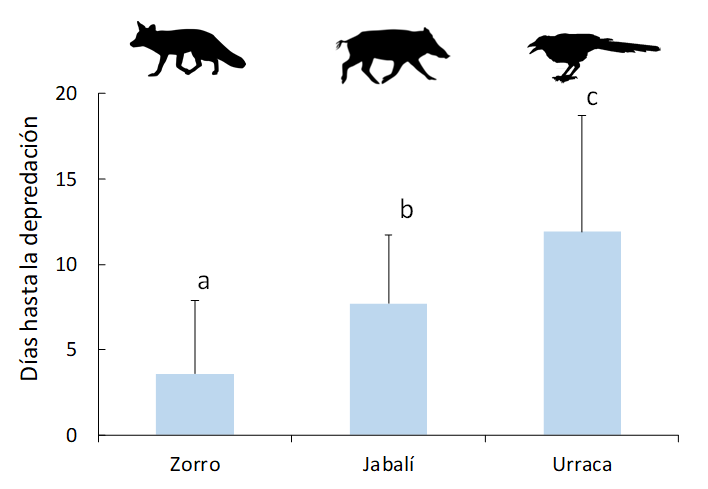

Disponibilidad de los nidos y su depredación

Los nidos no depredados estuvieron disponibles los

28 días que permanecieron en el medio. En el caso de los nidos depredados, el

número de días transcurridos hasta su depredación (considerando como

depredación el primer evento de consumo de algún huevo por parte de algún

depredador) varió en función de la especie depredadora (Tabla

1). De acuerdo con nuestros resultados, hubo diferencias significativas

en el tiempo de eliminación entre los distintos depredadores incluidos en el

modelo (Fig. 3). Los nidos artificiales fueron

depredados a los 8.5 ± 6.3 días desde que fueron colocados. El zorro rojo es el

depredador que antes localiza y depreda los nidos desde su colocación (3.6 ± 4.3

días), seguido por el jabalí (7.7 ± 4.0 días) y la urraca (11.9 ± 6.8 días).

Tabla 1.

Resultado del Modelo Lineal Generalizado (GLM, por sus siglas en inglés) para

evaluar el tiempo de eliminación (días) del nido artificial. EE: error

estándar. La especie 'jabalí' fue utilizada como el nivel de referencia para el

factor especies.

Table 1. Result of the Generalized Linear Model (GLM) fitted for testing the

removal time (days). SE: standard error. The species 'wild boar' was used as

the reference level for the species factor.

Figura 3. Número de días promedio que las

principales especies depredadoras tardan en localizar y depredar sobre los

nidos artificiales. Las barras indican el error estándar. Las diferencias

significativas entre el tiempo de eliminación de cada depredador vienen

indicadas por las letras (a, b, c).

Figure 3. Average

number of days it takes for the main predator species to locate and prey on the

artificial nests. Bars indicate standard error. Significant differences among

predation time by species are indicated by letters (a, b, c).

Discusión

El carácter oportunista de algunos depredadores les

permite explotar los recursos disponibles en función de su abundancia en cada

momento (Barrull y Mate 2015). En este trabajo,

los principales depredadores detectados en el humedal PNTD consumieron nidos

artificiales, colocados para simular los de anátidas, aprovechando este recurso

en pulso cuando está disponible.

Se detectó la depredación total o parcial en el 73.3%

de los nidos artificiales, principalmente por tres especies generalistas (zorro

rojo, jabalí y urraca), siendo además las únicas que consumieron en algún caso

todos los huevos del nido. Además, se identificó que un 10% de los nidos

artificiales fueron depredados por más de una especie. Estos resultados

sugieren que, cuando los nidos son parcialmente depredados por un primer

depredador, los rastros olfativos podrían contribuir a que otros depredadores

secundarios localicen el nido y consuman el recurso todavía disponible (Holopainen et al. 2020). De hecho, el consumo

por parte de ratones y ratas que hemos detectado únicamente se dio cuando un

primer depredador dejó restos de huevo en las cáscaras rotas. Estos resultados

concuerdan con los encontrados por Coates et al.

(2008) que encontraron que los roedores visitaron con frecuencia los nidos,

pero ninguno consumió huevos. Sin embargo, consumieron cáscaras de huevos y

restos después de la depredación por otro depredador.

El resto de los nidos no fueron depredados (26.7%), a pesar

de estar en condiciones que facilitan este proceso ecológico, como la ausencia

de progenitores que defiendan el nido de depredadores durante la nidificación (Kleindorfer et al. 2005). Por ello, la tasa de

depredación que estimamos en este experimento podría estar indicando la tasa

máxima de depredación que puede darse sobre los nidos, ya que la depredación se

vería reducida en aquellos casos en que el nido sea protegido (Smith y Edwards 2018). Además, la localización

de los nidos también influye en su probabilidad de detección y, por tanto, de depredación

y efectividad de la defensa por los progenitores (Mérö

y Žuljević 2017). Aunque los nidos artificiales pretendían simular la

realidad, es posible que no reunieran todos los requisitos que las aves

acuáticas necesitan para ubicar sus nidos, dado que debían ser accesibles para

los investigadores. A pesar de haber sido colocados en zonas con

características similares a las de los nidos reales, las limitaciones de acceso

pudieron hacer que no siempre fueran las más representativas, lo que podría

haberlos hecho más conspicuos y, en consecuencia, haber incrementado la

probabilidad de depredación.

Entre los depredadores que fueron detectados consumiendo

huevos de los nidos artificiales hubo especies como el jabalí y el tejón que únicamente

aparecieron de noche. Sin embargo, el meloncillo, el aguilucho lagunero y la

urraca tan solo fueron detectados de día. Esta segregación temporal concuerda

con trabajos previos sobre la ecología de estas especies, siendo el jabalí y el

tejón de hábitos nocturnos (Rosalino et al. 2005;

Brivio et al. 2017), mientras que el meloncillo o

las aves son depredadores diurnos (Palomares

y Delibes 1993; Blázquez et al. 2009). En

cambio, el zorro rojo aparece tanto durante las horas diurnas como nocturnas. La

actividad del zorro rojo se concentra en horas crepusculares y nocturnas a lo

largo del año, pero durante la primavera, momento en el que tuvo lugar el

experimento, su actividad puede aumentar durante el día (Pascual-Rico et al. 2023). Debemos mencionar

que hubo potenciales depredadores presentes en el PNTD que no fueron detectados

depredando sobre los nidos artificiales. Por ejemplo, la gineta y el gato

montés son especies que habitan el PNTD, sin embargo, son especies poco

abundantes (Carrasco-Redondo 2014), lo que

dificulta su detectabilidad mediante el uso de herramientas como el

fototrampeo. Además, en el caso de la gineta, a pesar de que es una especie que

puede incorporar el consumo de huevos en su dieta, es una especie que prefiere

zonas de cobertura vegetal leñosa, que es un hábitat distinto al que albergaba

los nidos artificiales (Camps 2015).

Los eventos de depredación de los nidos artificiales tuvieron

lugar en los primeros 20 días desde la colocación del nido, variando el tiempo

en que es depredado según la especie. En contraposición a lo encontrado en

estudios previos (Mori et al. 2021), en este

trabajo fueron el zorro rojo y el jabalí las especies que antes depredan sobre

los nidos artificiales, siendo la urraca la especie que más tarda en depredar. La

discrepancia entre nuestros resultados y los hallazgos de Mori et al. (2021) podría explicarse por las

diferencias en el tipo de hábitat. Mori realizó su estudio en un hábitat

mediterráneo más abierto, donde los nidos son más fácilmente visibles para

depredadores visuales, como la urraca (Møller 1989), que tienden a localizar los nidos rápidamente. En

cambio, nuestro estudio se llevó a cabo en un entorno más cerrado, como áreas

de carrizo, donde los nidos son menos visibles. En estos hábitats más densos,

los mamíferos con un sentido del olfato más agudo tienen ventaja para encontrar

los nidos antes (Krüger

et al. 2018) respecto a las urracas que, a pesar de tener olfato, tienen

más dificultades para localizarlos o tardan más en hacerlo (Molina-Morales et al. 2020). Un aspecto a

tener en cuenta es la posibilidad de haber creado accesos o “pasillos” en el

hábitat al colocar los nidos artificiales, que podría aumentar el riesgo de

depredación de los nidos. Sin embargo, de acuerdo con Ibáñez-Álamo et al. (2012), este efecto no se

da, o incluso se reduce la depredación en el caso de algunos grupos de aves.

No podemos descartar que la depredación pueda suponer un

riesgo para el éxito reproductivo de algunas aves (Roos

et al. 2018), en nuestro caso acuáticas, particularmente en escenarios de

alta abundancia de depredadores (Carpio et al. 2014;

Mori et al. 2021). Aunque la depredación es un

proceso ecosistémico natural, cambios en el hábitat y en la comunidad de

vertebrados debido a causas humanas pueden alterar la presión de los

depredadores sobre sus presas (Ritchie y

Johnson 2009). Sería necesario un monitoreo de las poblaciones de

depredadores para conocer la evolución de sus poblaciones, y evaluar si existe

un efecto significativo sobre poblaciones de aves amenazadas en nuestra área de

estudio. En caso de considerar necesario intervenir, existen diversas

propuestas para la protección de los nidos frente a la depredación, por

ejemplo, mediante barreras físicas (Gautschi et al.

2024). Además, la alteración y destrucción del hábitat es una de las

principales causas del declive poblacional que están experimentando algunas de

estas especies de aves (International Wader Study Group

2003). De acuerdo con Evans (2004) existe una

relación entre la depredación y la alteración del hábitat que pueden afectar al

descenso poblacional de estas aves. Por ello, para la conservación de las

especies afectadas puede tratarse de controlar los impactos de los depredadores

a través de la gestión del hábitat.

La evaluación de la depredación sobre los nidos artificiales

empleando las cámaras de fototrampeo, simulando el recurso en pulso que suponen

en el ecosistema, nos permite determinar los principales depredadores

existentes en el PNTD. El desarrollo tecnológico que han experimentado las

cámaras de fototrampeo durante las últimas décadas ha facilitado el monitoreo

de la fauna silvestre y el estudio del funcionamiento de los ecosistemas de

forma muy efectiva y causando una baja perturbación, permitiendo evaluar la

tasa de depredación de nidos artificiales por distintos depredadores (Carpio et al. 2016; Holopainen

et al. 2020).

En conclusión, este estudio proporciona una visión detallada

sobre los depredadores de nidos de anátidas en el Parque Nacional de las Tablas

de Daimiel, revelando una compleja interacción entre diversas especies. La

identificación de los principales depredadores y la evaluación de su actividad

temporal ofrecen información valiosa para el manejo y la conservación de estas

aves acuáticas en un ecosistema tan delicado. A medida que el conocimiento

sobre las dinámicas de depredación se expande, es crucial que se continúen

desarrollando e implementando medidas basadas en evidencia para asegurar la

preservación efectiva de estas especies y el equilibrio ecológico del ecosistema.

Contribución de los autores

Mario Sebastián-Pardo: Investigación, Redacción – borrador

original. Antonio Carpio: Adquisición de fondos, Conceptualización, Redacción –

revisión y edición. Eduardo Laguna: Investigación, Redacción – revisión y

edición. Eva de la Peña: Investigación, Análisis. Roberto Pascual-Rico:

Conceptualización, Investigación, Administración del proyecto, Redacción –

revisión y edición.

Disponibilidad de los datos

Los datos de este estudio están disponibles en el repositorio digital

Zenodo: https://zenodo.org/records/14998558?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6ImQ5NjIzMGU5LTUwZGYtNDJjZi1hNmUyLWVkODlmOWYxMzEyYSIsImRhdGEiOnt9LCJyYW5kb20iOiJlMjI0ZTE1ZTc0YTkxMDJhNzcwMzdjMDRlOGIwNDBjYyJ9.MD9q5iceY1KfgXeiSp0GkJMcSmgaSyaegBfu7TzwD24ayRLE2KXEboqF_BzEclj0_k3UOpmtVOZFt4aFr_SSYA

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

MSP ha sido financiado por un contrato predoctoral para

personal investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i,

cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (2023-PRED-21315). Durante

el trabajo de campo y escritura del manuscrito EdP ha sido financiada por un

contrato 'Juan de la Cierva' (FJC2020-046302-I) financiado por MCIN/AEI/

10.13039/501100011033 y por la Unión Europea (NextGenerationEU). RPR ha sido

financiado por FJC2020-045938-I/MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y European Union

“NextGenerationEU”/“PRTR”. Este trabajo fue financiado por el proyecto

SBPLY/23/180225/000163 de la Junta de Castilla-La Mancha.

Agradecemos a Carlos Antonio Ruíz de la Hermosa y a Juan

Cirilo Felipe por su ayuda y buena disposición para llevar a cabo el trabajo de

campo.

Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de

intereses.

Referencias

Baldassarre, G.A., Bolen, E.G. 2006. Waterfowl Ecology and Management. Krieger Publishing Company, Malabar,

USA. 580 pp.

Barrull, J., Mate, I. 2015. El zorro. Monografías Zoológicas, Serie Ibérica,

Vol. 3. Tundra Ediciones,

Almenara, España. 430 pp.

Blázquez,

M., Sanchez-Zapata, J.A., Botella, F., Carrete, M., Eguía, S. 2009. Spatio-temporal segregation of

facultative avian scavengers at ungulate carcasses. Acta Oecologica 35(5): 645-650. https://doi.org/10.1016/j.actao.2009.06.002

Brivio, F., Grignolio, S., Brogi, R., Benazzi, M., Bertolucci, C., Apollonio,

M. 2017. An

analysis of intrinsic and extrinsic factors affecting the activity of a

nocturnal species: the wild boar. Mammalian Biology 84: 73-81. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2017.01.007

Camps, D. 2015. La gineta. Monografías Zoológicas, Serie Ibérica,

Vol.2. Tundra Ediciones, Almenara, España. 275 pp.

Careau,

V., Lecomte, N., Bêty, J., Giroux, J.F., Gauthier, G., Berteaux, D. 2008. Hoarding of pulsed resources:

Temporal variations in egg-caching by arctic fox. Ecoscience 15(2): 268-276. https://doi.org/10.2980/15-2-3097

Carpio,

A.J., Guerrero-Casado, J., Tortosa, F.S., Vicente, J. 2014. Predation of simulated

red-legged partridge nests in big game estates from South Central Spain. European

Journal of Wildlife Research 60: 391-394. https://https://doi.org/10.1007/s10344-013-0786-8

Carpio,

A.J., Hillström, L., Tortosa, F.S. 2016. Effects of wild boar predation on nests of

wading birds in various Swedish habitats. European Journal of Wildlife Research 62: 423-430. https://doi.org/10.1007/s10344-016-1016-y

Carrasco-Redondo, M. 2014. Guía de visita Parque Nacional Las

Tablas de Daimiel. Organismo

Autónomo de Parques Nacionales. Catálogo de Publicaciones de la Administración

General del Estado. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/recursos/

materiales/guia-tablas_tcm30-68595.pdf

Coates, P.S., Connelly, J.W., Delehanty, D.J.

2008. Predators of greater sage‐grouse nests identified by video monitoring. Journal of

Field Ornithology 79(4): 421-428. https://doi.org/10.1111/j.1557-9263.2008.00189.x

Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J. 1992. Handbook of the birds of the

world (Vol. 1).

Lynx ediciones, Barcelona, Spain.

Elmberg, J., Folkesson, K., Guillemain, M., Gunnarsson,

G. 2009. Putting density dependence in perspective: nest density, nesting

phenology, and biome, all matter to survival of simulated mallard Anas

platyrhynchos nests. Journal of Avian Biology 40(3): 317-326. https://doi.org/10.1111/j.1600-048X.2008.04543.x

Evans, K.L. 2004. The potential for interactions between predation and

habitat change to cause population declines of farmland birds. Ibis 146(1):

1-13. https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2004.00231.x

Fredrickson, L.H., Reid, F.A. 1988. Waterfowl

management handbook. Fish and Wildlife Leaflet 13(1): 1.

Fournier, A., Lancaster, J.D., Yetter, A.P., Hine,

C.S., Beckerman, T., Figge, J., et al. 2021. Nest success and nest site

selection of wetland birds in a restored wetland system. Avian

Conservation & Ecology 16(1). https://doi.org/10.5751/ACE-01782-160106

Gautschi, D., Čulina, A., Heinsohn, R.,

Stojanovic, D., Crates, R. 2024. Protecting wild bird nests against predators:

A systematic review and meta‐analysis of non‐lethal methods. Journal of Applied

Ecology 61(6): 1187-1198. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14619

Holopainen, S., Väänänen, V.M., Fox, A.D. 2020.

Artificial nest experiment reveals inter-guild facilitation in duck nest

predation. Global Ecology and Conservation 24: e01305. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01305

Ibáñez‐Álamo, J.D., Sanllorente, O., Soler, M. 2012. The impact of researcher

disturbance on nest predation rates: a meta‐analysis. Ibis 154(1): 5-14. https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2011.01186.x

International Wader Study Group. 2003. Are waders world-wide in

decline? Reviewing the evidence. In: Annual conference of the International Wader Study

Group, Cadiz, Spain, 25-28 September 2003. Wader Study Group Bulletin 101/102. Available at: https://sora.unm.edu/sites/

default/files/journals/iwsgb/v101-102/p0008-p0012.pdf

Jentsch, A., White, P. 2019. A theory of pulse dynamics and

disturbance in ecology. Ecology 100(7): e02734. https://doi.org/10.1002/ecy.2734

Kleindorfer, S., Fessl, B., Hoi, H. 2005. Avian nest defence behaviour:

assessment in relation to predator distance and type, and nest height. Animal Behaviour 69(2): 307-313. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.06.003

Krüger, H., Väänänen, V.M., Holopainen, S.,

Nummi, P. 2018. The new faces of nest predation in agricultural landscapes—a

wildlife camera survey with artificial nests. European Journal of Wildlife

Research 64(6): 76. https://doi.org/10.1007/s10344-018-1233-7

McDonald Jr, J.E., Fuller, T.K. 2005. Effects of spring

acorn availability on black bear diet, milk composition, and cub

survival. Journal

of Mammalogy 86(5):

1022-1028. https://doi.org/10.1644/1545-1542(2005)86[1022:EOSAAO]2.0.CO;2

Mérő, T.O., Žuljević, A. 2017. Nest position and reed density

influence nest defence behaviour of Great Reed Warbler. Ethology Ecology &

Evolution

29(1): 94-101. https://doi.org/10.1080/03949370.2015.1081295

Møller, A.P. 1989. Nest

site selection across field-woodland ecotones: the effect of nest predation. Oikos: 240-246. https://doi.org/10.2307/3565342

Molina-Morales, M., Castro, J., Albaladejo, G., Parejo, D. 2020. Precise cache detection by

olfaction in a scatter-hoarder bird. Animal Behaviour 167, 185-191. https://https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2020.07.002

Mori, E., Lazzeri, L., Ferretti, F., Gordigiani, L., Rubolini, D. 2021. The wild boar Sus scrofa

as a threat to ground‐nesting bird species: an artificial nest experiment. Journal of Zoology 314(4): 311-320. https://doi.org/10.1111/jzo.12887

Nowlin, W.H., Vanni, M. J., Yang, L. H. 2008.

Comparing resource pulses in aquatic and terrestrial ecosystems. Ecology 89(3): 647-659. https://doi.org/10.1890/07-0303.1

O’Donnell, C.F., Clapperton, B.K., Monks, J.M.

2015. Impacts of introduced mammalian predators on indigenous birds of

freshwater wetlands in New Zealand. New Zealand Journal of Ecology 39(1): 19-33. www.jstor.org/stable/26198691

Ostfeld, R.S., Keesing, F. 2000. Pulsed resources and

community dynamics of consumers in terrestrial ecosystems. Trends in ecology &

evolution 15(6):

232-237. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)01862-0

Palomares, F., Delibes, M. 1993. Key habitats for

Egyptian mongooses in Doñana National Park, south-western Spain. Journal of Applied Ecology 30: 752-758. https://doi.org/10.2307/2404253

Pascual-Rico, R., Rodriguez, R.P., Martínez-García, J.A. 2023. Comportamiento

espacial de depredadores translocados para control biológico: el caso del zorro

rojo en el sureste ibérico. Ecosistemas 32(2): 2409. https://doi.org/10.7818/ECOS.2409

Purger, J.J., Mészáros, L.A. 2006. Possible effects of nest predation on the breeding success of

Ferruginous Ducks Aythya nyroca. Bird Conservation International 16(4):

309-316. https://doi.org/10.1017/S0959270906000451

R Core Team. 2022. R: A language and

environment for statistical computing (version 4.3.3). R Foundation for

Statistical Computing, Vienna, Austria. Available at: www.R-project.org/.

Rigoudy, N., Dussert, G., Benyoub, A., Besnard,

A., Birck, C., Boyer, J., Bollet, Y., et al. 2023. The DeepFaune initiative: a

collaborative effort towards the automatic identification of European fauna in

camera trap images. European Journal of Wildlife Research 69(6): 113. https://doi.org/10.1007/s10344-023-01742-7

Ritchie, E.G., Johnson, C.N. 2009. Predator

interactions, mesopredator release and biodiversity conservation. Ecology

letters 12(9): 982-998. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2009.01347.x

Roos, S., Smart, J., Gibbons, D.W., Wilson, J.D. 2018. A review

of predation as a limiting factor for bird populations in mesopredator‐rich landscapes: a case study

of the UK. Biological

Reviews 93(4):

1915-1937. https://doi.org/10.1111/brv.12426

Rosalino, L., Macdonald, D., Santos-Reis, M. 2005.

Activity rhythms,

movements and patterns of sett use by badgers, Meles meles, in a

Mediterranean woodland. Mammalia 69(3-4): 395-408. https://doi.org/10.1515/mamm.2005.031

Smith, P.A., Edwards, D.B. 2018. Deceptive nest

defence in ground-nesting birds and the risk of intermediate strategies. PLoS

One 13(10): e0205236. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205236

Thorup, O. 2006. Breeding waders in Europe 2000.

International Wader Study Group, Thetford, UK. 142 pp.

van Dam, A.A.,

Fennessy, M.S., Finlayson, C.M. 2023. What’s driving wetland loss and

degradation? En: Gell, P.A., Davidson, N.C., Finlayson, C.M. (eds), Ramsar

Wetlands: Values, assessment, management, pp. 259-306. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817803-4.00012-7

Villar‐Argáiz, M., Medina‐Sánchez, J.M., Biddanda, B.A.

2022. National parks in Spain are failing to protect wetlands. Frontiers

in Ecology & the Environment 20(8). https://doi.org/10.1002/fee.2559

Wetlands International. 2012. Waterbird Population

Estimates, Fifth Edition. Summary Report. Wetlands International,

Wageningen, The Netherlands. Disponible en: https://www.wetlands.org/download/4594/?tmstv=1741086523

Yang, L.H., Bastow, J.L., Spence, K.O., Wright, A.N. 2008. What

can we learn from resource pulses. Ecology 89(3): 621-634. https://doi.org/10.1890/07-0175.1

Anexo / Appendix

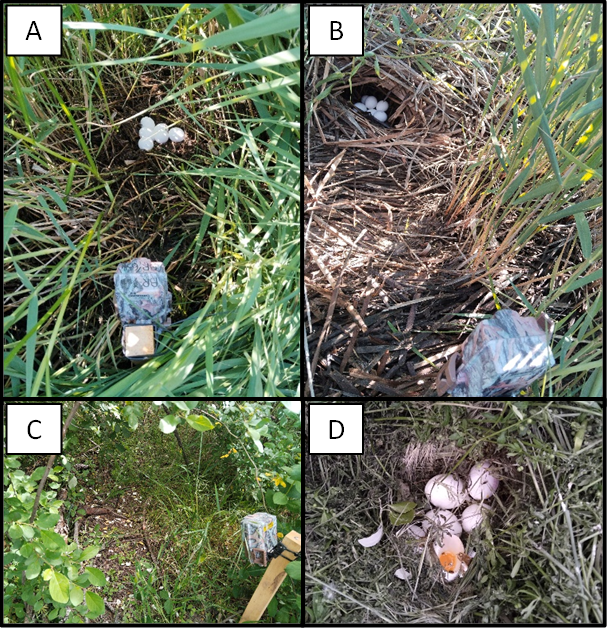

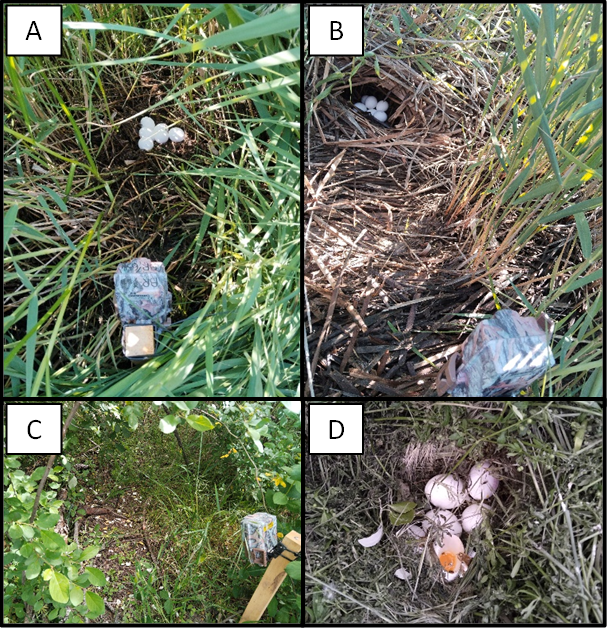

Figura A1. A y B son ejemplos de nidos

artificiales colocados en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. C. Nido

artificial consumido totalmente por depredadores (ausencia de huevos). D. Nido

artificial parcialmente depredado.

Figure A1. A and B are instances of artificial

nests placed in the Tablas de Daimiel National Park. C. Artificial nest totally predated (no eggs). D. Artificial

nest partially predated.

Figura A2. Depredadores captados en los nidos. A

y B imágenes de zorro rojo en dos nidos artificiales. C jabalí

depredando huevos durante la noche. D urraca depredando huevos durante

el día. E y F muestran un mismo nido depredado por urraca y

aguilucho lagunero occidental, respectivamente. G y H muestran un

consumo por parte de rata y ratón, respectivamente, de los restos de huevos

dejados por otro depredador previamente. I y J muestra un

meloncillo y un tejón, respectivamente, visitando un nido ya depredado.

Figure A2. Predators

in the artificial nests. A and B are red fox pictures in two

artifical nest. C wild boar is consuming eggs at night. D magpie

predating eggs at daytime. E and F show the same

artificial nest predated by magpie and western marsh harrier, respectively.

G and H show a rat and a mouse consuming eggs after other species

predated previously this artificial nest. I and J show an

Egyptian moongoose and a badger, respectively, in predated artificial nests.

Tabla A1. Horas del

día en las que aparecieron los depredadores en los nidos. En naranja se indican

los eventos de depredación, en verde aquellos eventos en los que no se efectúa

la depredación. Las horas en azul indican que era de noche; en amarillo las

horas de día.

Table A1. Time

in which predators appeared in the nests. In orange it is indicated predation,

in green when predator appeared but predation did not happen. In blue it is

indicated at nighttime; in yellow daytime.

![]() , Antonio

Carpio2,*

, Antonio

Carpio2,* ![]() , Eduardo Laguna3

, Eduardo Laguna3 ![]() , Eva de la Peña4,5

, Eva de la Peña4,5 ![]() , Roberto Pascual-Rico1

, Roberto Pascual-Rico1 ![]()