Introducción

La repoblación forestal moderna puede considerarse que en

España comenzó en 1877 (Vadell et al. 2019) y ha

sido en los últimos 80 años cuando esta actividad repobladora ha sido mayor (Pemán et al. 2017). Incluso en los proyectos de

repoblación más antiguos ya se reconocía el efecto negativo que la vegetación

herbácea colonizadora podría tener en el éxito de la repoblación (Pérez-Soba y Hérnandez 2021), pero lo

cierto es que en los más de 6 millones de hectáreas repobladas en España (Vadell et al. 2016) no ha existido una tradición

generalizada de control de esta vegetación competidora. Ello se debe a que en general se trataba de suelos pobres con escaso

potencial para el desarrollo de vegetación herbácea.

Sin embargo, este planteamiento cambia a partir de 1992

cuando se inician las plantaciones de especies forestales en terrenos agrícolas

(Pemán et al. 2021). El abandono de tierras

agrícolas en zonas marginales es un problema que no solo afecta a muchas zonas

de España y resto de Europa (Galluzzo 2015), sino

que en las últimas décadas se está observando en todos los continentes (Nickelson et al. 2015; Di

Sacco et al. 2021). Ello ha despertado inquietudes en la comunidad

científica respecto a los resultados de las forestaciones y su futuro desde el

punto de vista de la gestión y biodiversidad (Palmero-Iniesta

et al. 2020; Di Sacco et al. 2021).

Los problemas más importantes para

el establecimiento con éxito de las forestaciones en terrenos antropizados son

fundamentalmente la alteración de los factores físicos, químicos y biológicos

generados en el suelo (Di Sacco et al. 2021; Pietrzykowski et

al. 2021) y, centrándonos en los terrenos

agrícolas, habría que añadir la existencia de abundantes bancos de semillas persistentes

de especies herbáceas (Forey y Dutoit 2012).

En una comunidad vegetal, el banco edáfico de semillas se define como el

conjunto de semillas viables almacenadas en el suelo con potencial para

germinar bajo condiciones favorables (Thompson y

Grime 1979). Este banco puede clasificarse como transitorio, si las

semillas desaparecen en el primer año tras su dispersión, o como persistente,

cuando su permanencia supera este periodo. Los bancos persistentes se

subdividen en persistentes a corto plazo (menos de 5 años) y persistentes a

largo plazo (más de 5 años) (Baskin y Baskin 2014).

La persistencia de las semillas en el suelo durante largos periodos requiere de

la existencia de mecanismos de latencia que sincronicen su germinación con las

condiciones ambientales óptimas para incrementar las posibilidades de

supervivencia de las plántulas (Copete et al. 2023).

Estas especies herbáceas (en

adelante las denominaremos “flora arvense”) suelen ser de crecimiento mucho más

rápido que las plantas forestales introducidas, y en primaveras

lluviosas y ausencia de tratamientos para su control, puede formar una masa

densa que llega a cubrir, durante los primeros años, a las plantas forestales

introducidas. Además, la flora arvense compite de un

modo más eficiente por la luz, los nutrientes y sobre todo por el agua (Nickelson et al. 2015),

principal factor limitante en áreas de clima mediterráneo (Ceacero et al. 2012).

Así pues, parece claro que, en las forestaciones, durante

los años siguientes a la plantación, los herbazales instalados pueden llegar a

comprometer la vida o crecimiento de las plantas forestales (Edelfeldt et al. 2016). Por ello, se considera

prioritario controlar esta vegetación para posibilitar el éxito de las

forestaciones (Pemán et al. 2021), aunque esta

necesidad se suele limitar a los primeros años de establecimiento de la

forestación (Hytönen et al. 2017; Pemán et al. 2021). En definitiva, hay que abandonar

la convención de forestación seguida de gestión pasiva, sino que tendremos que

actuar desde el primer momento tras su instalación (Nickelson

et al. 2015), sin obviar que también son claros los efectos positivos en

cuanto a servicios ecosistémicos y resiliencia, que se derivarán del manejo de

estas masas artificiales en etapas posteriores (Vieco-Martínez

et al. 2023).

Las técnicas que se han empleado para el control de la flora

arvense en forestaciones son variadas: laboreo y siega (Meli

et al. 2015), empleo de herbicidas (Nickelson

et al. 2015; Hytönen et al. 2017),

acolchados plásticos (Schroeder y Naeem 2017)

o combinación de varios de ellos (Goehing et al.

2017). De cualquier modo, parece claro que el

análisis de cada técnica debe abordarse individualmente en cada escenario de

competencia con flora arvense (Ceacero et al.

2012). En este caso, el escenario que nos ocupa

es la submeseta sur de la península ibérica, en su mayoría antaño cultivada, y

que desde 1994 ha experimentado la forestación de más de 123 000 ha de terrenos agrícolas (MAPAMA 2017). Su clima típico mediterráneo con marcado carácter

continental podría conferir una especial importancia al control de la flora

arvense para posibilitar el éxito de estas forestaciones, tal y como sucede en

otras partes del planeta con condiciones similares.

La mayoría de los estudios que han

investigado el efecto de la competencia de plantas herbáceas en el crecimiento

de las plantas empleadas en forestaciones se han llevado a cabo en ambientes

forestales (Löf et al. 2006; Balandier et al. 2009; Meli et al. 2015), sin embargo, en terrenos procedentes de cultivos, aunque

también se ha investigado (Navarro-Cerrillo

et al. 2005; Rey-Benayas

et al. 2005), son necesarios más estudios (Schroeder y Naeem 2017;

Pemán et al. 2021).

La priorización de la implementación de técnicas de control de flora arvense

constituiría un avance en favor de las forestaciones, tanto desde la

perspectiva de su tasa de éxito, como de su rentabilidad económica (Ceacero et al. 2012).

En este contexto de la forestación de tierras agrícolas, con

el presente trabajo se pretende verificar dos hipótesis: (a) el potencial colonizador de la flora arvense en terrenos agrícolas en el

ámbito mediterráneo sigue elevado tras 25 años de abandono, (b) la técnica

empleada para el control de la flora arvense puede ser determinante para el

arraigo de las forestaciones en estos terrenos.

Material y métodos

Caracterización del área de estudio

La experiencia se desarrolló en un terreno agrícola

abandonado durante 25 años (692 m.s.n.m., Castilla-La Mancha, España). Se trata

de una parcela de secano manejada durante décadas mediante rotación de cereal y

barbecho. El suelo es de textura fraco-arenosa, de carácter básico (pH=7.8),

con niveles bajos de materia orgánica (1.7%) y una pendiente inferior al 2%. En

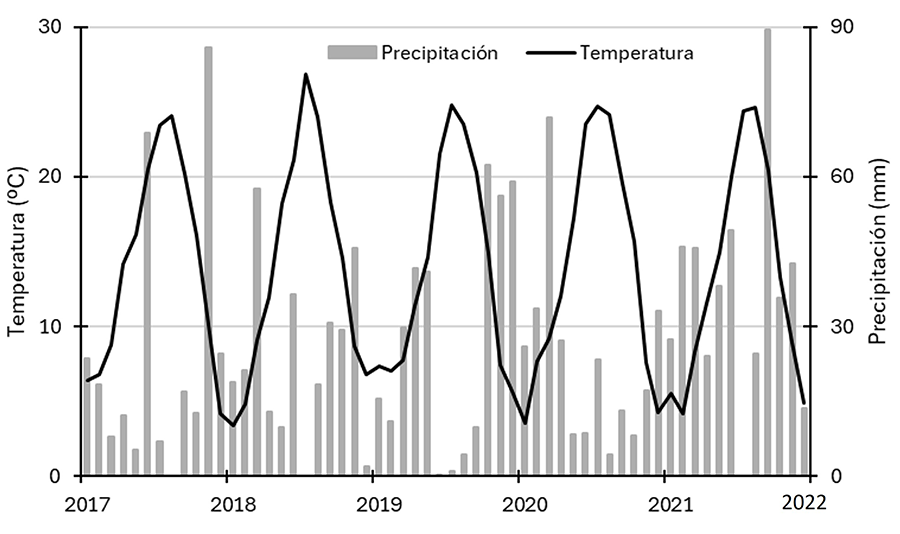

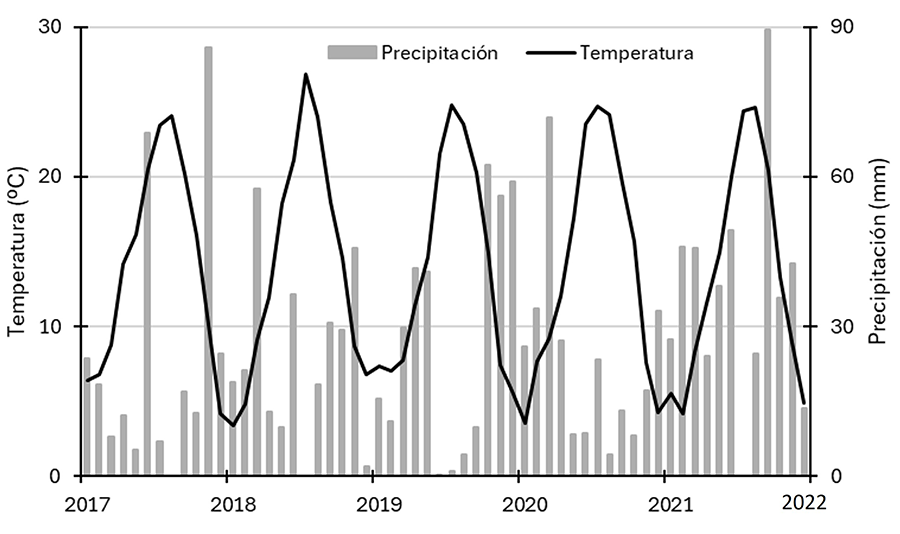

cuanto al clima, la Figura 1 muestra la

temperatura media mensual y la precipitación mensual durante el periodo de

estudio.

Figura 1. Temperatura media mensual y

precipitación mensual en el área de estudio entre 2017 y 2021 (Fuente: Sistema

de información agroclimática para el regadío).

Figure 1. Monthly mean temperature and monthly precipitation in the study

area from 2017 to 2021 (Source: Agroclimatic information system for irrigation).

La vegetación natural existente en los reductos no roturados

más próximos está dominada por encinas (Quercus ilex L. subsp. ballota

(Desf.) Samp.) y sus etapas de sustitución: coscojares (Quercus coccifera

L.), romerales (Rosmarinus officinalis L.), tomillares (Thymus

sp.) y atochares (Stipa tenacissima L.).

Inventario de la flora arvense

Se realizó a principios de junio de 2017, coincidiendo con

el momento de mayor riqueza específica observable tras las lluvias primaverales

y previamente a la sequía estival. Se inventariaron 12 parcelas distribuidas

aleatoriamente, cuadradas de 3 m de lado, procedimiento equiparable al aplicado

en estudios anteriores de flora arvense (Plaza y

Pedraza 2007; Gómez et al. 2017). En cada

parcela el experto botánico del equipo identificó de visu todas las especies y

se estimó visualmente la cobertura de cada una. La persona encargada de la

estimación de la cobertura fue la misma en todas las parcelas para mejorar la

fiabilidad de los datos recopilados (Morrison 2016).

Muestreo del banco edáfico de semillas

Con objeto de cuantificar la proporción del banco de

semillas de carácter persistente, y atendiendo a la definición del mismo (Baskin y Baskin 2014), se consideró principios

de junio como la época más adecuada para muestrear el banco de semillas en el

suelo, una vez que ya ha finalizado la germinación primaveral y aún no se ha

iniciado la dispersión de nuevas semillas. Por tanto, este muestreo se realizó

de forma simultánea al de vegetación.

Las muestras de suelo se tomaron en el punto central de cada

una de las 12 parcelas empleadas en el muestreo de la vegetación. En dicho

punto, delimitada un área de 15 x 15 cm, se extrajeron los 2 cm más

superficiales y, por separado, el estrato de profundidad entre 2-5 cm, con la

finalidad de conocer la distribución vertical de las semillas en el suelo (Copete et al. 2023). Las muestras se extendieron en

laboratorio durante 15 días para su desecación, evitando así la germinación incontrolada

de las semillas. Posteriormente se almacenaron en bolsas de plástico hasta el

momento de su análisis.

Siguiendo a Herranz et al. (2003)

se combinaron dos métodos para la cuantificación y reconocimiento de las

semillas contenidas en las muestras de suelo: el método directo para semillas

mayores de 0.5 mm (separación física bajo lupa), y el método indirecto para

semillas menores de 0.5 mm (siembra de la mezcla suelo-semillas para contabilizar

las plántulas emergentes). Ambas submuestras se consiguen empleando un tamiz de

luz 0.5 mm.

La viabilidad de las semillas obtenidas con el método

directo se analizó mediante ensayos de germinación a 20/7 ºC (12 h de

termoperiodo) y posterior aplicación del test del tetrazolio para las semillas

no germinadas. La aplicación del método indirecto tuvo lugar en un umbráculo

con luz de malla 0.15x0.25 mm (modelo LS ECONET 1535), para evitar

contaminaciones de semillas por viento. Para la siembra de cada submuestra se

empleó en una bandeja de 280x175 mm, con drenaje, una mezcla de arena y turba

esterilizadas. La siembra se realizó al inicio de la primavera, y el

seguimiento de plántulas emergidas se prolongó hasta finales de otoño,

incluyendo así tanto a las especies de germinación primaveral como a las de

germinación otoñal. Para la identificación de las semillas se utilizaron

colecciones de semillas y el manual de identificación de Martin y Barkley (2000), y para las plántulas

los trabajos de Villarías (2002), y Recasens y Conesa (2009). Para comprobar la

similitud/disimilitud entre las comunidades de flora aérea y del banco edáfico

de semillas se calculó el coeficiente de similitud de Sørensen

(Sørensen 1948).

Aplicación de técnicas de control de flora arvense

En noviembre de 2017 se llevó a cabo la forestación del

terreno descrito. La preparación del suelo consistió en una labor cruzada con

cultivador y un pase posterior de subsolador coincidente con las líneas de

plantación. La plantación fue manual con planta forestal de dos savias en alveolos

de 220 cm3. Se colocó tutor y protector de malla plástica

individual. Durante el primer verano se aportó un riego de apoyo de unos 5

litros por planta.

Las especies y proporciones empleadas en la forestación

fueron: P. halepensis (pino carrasco, 60%), Q. ilex subsp. ballota

(encina, 20%) y Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (retama, 20%). El marco

de plantación fue de 2.5 x 2.5 m (1600 plantas/ha).

Se delimitaron parcelas de 12.5 x 5 m que contenían 10

plantas en las proporciones indicadas (6 pinos, 2 encinas y 2 retamas).

Basándonos en estas parcelas, se aplicaron cuatro tratamientos de control de

flora arvense, con 12 repeticiones/tratamiento, lo que equivale a un total de

48 parcelas distribuidas aletaroriamente por toda la superficie de estudio.

Dichos tratamientos se aplicaron en el mes de abril de 2018, 2019 y 2020, y

fueron los siguientes: laboreo (tractor con cultivador), siega (desbrozadora de

doble hilo), tratamiento químico (Glifosato 36% p/v a dosis de 3 l/ha) y control

(ausencia de tratamiento).

En el momento de la plantación se midió diámetro en la base (con

calibre electrónico) y altura de cada una de las plantas forestales. Durante la

parada vegetativa de 2018, 2019 y 2020 se contabilizó la supervivencia y se

midió el diámetro en la base y la altura total de cada planta. En 2021 sólo se

registró la supervivencia.

Tratamiento estadístico

A fin de detectar diferencias significativas en las

variables mortalidad y crecimiento de las plantas forestales se utilizó un

modelo lineal generalizado de dos factores (especie y tratamiento) con una

función de enlace “logit”, aplicando una estructura de error binomial en el

caso de la variable mortalidad y una estructura de error Poisson para la

variable crecimiento. Los casos responsables de efectos principales

significativos se detectaron mediante una prueba múltiple de Tukey, con una

significación del 95%. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el

programa SPSS (IBM 2021).

Resultados

Flora arvense y banco edáfico de semillas

La Tabla 1 resume los

resultados obtenidos con los inventarios de flora aérea y banco edáfico de

semillas realizados antes de la forestación. Los taxones contabilizados en la

flora aérea se distribuyeron entre 20 familias, siendo las más representadas:

Compositae (18 taxones), Cruciferae (12), Gramineae (9), Papaveraceae (6),

Carophyllaceae (5) y Leguminosae (5). Los géneros con mayor representación fueron:

Silene (3), Centaurea (3) y Sisymbrium (3). En cuanto a la

cobertura del suelo, estos fueron los taxones que más contribuyeron: Lolium

rigidum Gaudin (7.1±2.3%), Bromus rubens L. (6.4±1.5%). Galium

tricornutum Dandy (5.8±2.3%), Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (5.6±1.4%),

Lactuca tenerrima Pourr. (5.4±1.6%) y Silene vulgaris (Moench)

Garcke (3.4±0.9%).

Tabla 1. Resultados

más relevantes de los inventarios de flora aérea y banco edáfico de semillas

realizados en la parcela de estudio antes de su forestación. Valores

medios ± e.e.

Table 1. Most relevant results of samplings of aerial flora and soil seed

bank carried out in the study plot before afforestation. Mean values ± s.e.

El banco edáfico de semillas

estimado se aproximó a 20 000 semillas/m2 (Tabla

1), detectándose 67 taxones pertenecientes a 22 familias, 53 de los

cuales fueron comunes a los dos estratos de profundidad diferenciados, 8

exclusivos del nivel más profundo (2-5 cm) y 6 del más superficial (0-2 cm).

Las familias más representadas fueron: Compositae (9), Cruciferae (7),

Leguminosae (7), Papaveraceae (7), Carophyllaceae (6) y Gramineae (5). Como

géneros más abundantes: Astragalus (2), Euphorbia (2), Fumaria

(2), Galium (2), Hippocrepis (2), Papaver (2), Silene

(2) y Sisymbrium (2).

Se detectaron especies leñosas tanto a nivel de flora aérea

como de banco edáfico de semillas, aunque en baja proporción (Tabla

1) y en mayor número en el banco de semillas (6) que en la flora aérea

(2).

El coeficiente de similitud de Sørensen arrojó un valor de 0.43

al comparar la comunidad de flora arvense con el banco de semillas del suelo,

denotando un notable grado de disimilitud. Por el contrario, sí que hubo una

alta similitud entre los dos estratos del banco de semillas, con un valor de 0.87

para este coeficiente.

Efecto de la aplicación de técnicas de control de

flora arvense en las plantas forestales

Con objeto de evaluar el

denominado shock post-trasplante (Burdett 1990) independizamos los datos de supervivencia del primer año en la Tabla 2. Así, durante dicho año de establecimiento (2018) se produjo una

importante mortalidad media de pinos (28.8±4.3%), registrándose diferencias

significativas entre los tratamientos laboreo y control. En el caso de la

encina y la retama no se detectaron tales diferencias entre tratamientos, con

mortalidades medias de 9.4±2.8% y 15.6±3.7%, respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje

de mortalidad (media±e.e.) de plantas forestales en función de la especie y de

la técnica de control de flora arvense. Resultados por separado para el primer

año de la forestación (2018) y acumulados para el periodo 2019-2021. Letras

mayúsculas diferentes dentro de la misma columna y letras minúsculas diferentes

en la misma fila, entre tratamientos de un periodo, indican diferencias

significativas (P < 0.05).

Table

2. Mortality percentage (mean ± s.e.) of forest

plants depending on the species and the weed control technique. Separate

results for the first year of afforestation (2018) and cumulatively for the

2019-2021 period. Different capital letters within the same column and

different lowercase letters in the same row, between treatments of a period,

indicate significant differences (P < 0.05).

Superado el primer año, la mortalidad acumulada en los tres

siguientes, sin diferenciar tratamientos, fue del 9.0±2.0% para el pino, 16.7±4.5%

para la encina y 9.4±2.8% para la retama. En el caso del pino, el tratamiento con

mayores índices de supervivencia fue el químico, sin mortalidad durante este

periodo (Tabla 2), aunque sin diferencias

estadísticamente significativas respecto del laboreo. Por el contrario, las

marras de pino en las parcelas control fueron notablemente más altas. Para la

encina y la retama, pese a observarse una tendencia a la mayor mortalidad en

las parcelas control, no se obtuvieron diferencias significativas entre

tratamientos.

Atendiendo a los valores medios de mortalidad de cada

tratamiento, sin diferenciar especies, en la Tabla 2

vemos que durante el arraigo de la forestación (2018) el laboreo redujo la

mortalidad en comparación con la no actuación (control), mientras que en los

años sucesivos el tratamiento químico se mostró como la técnica más eficiente.

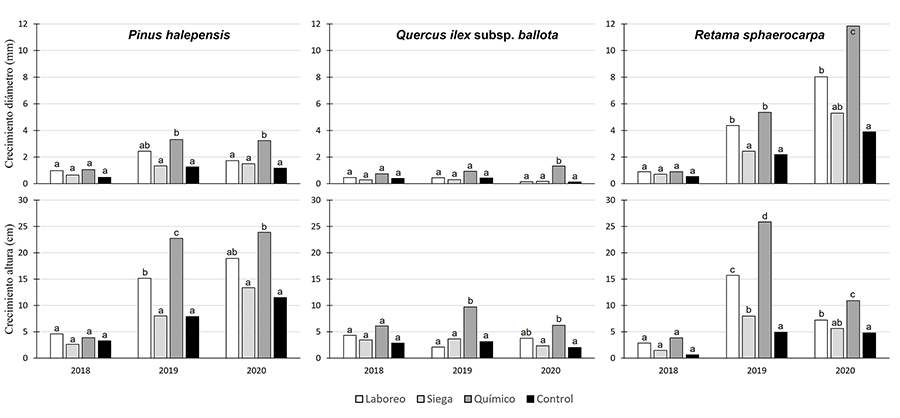

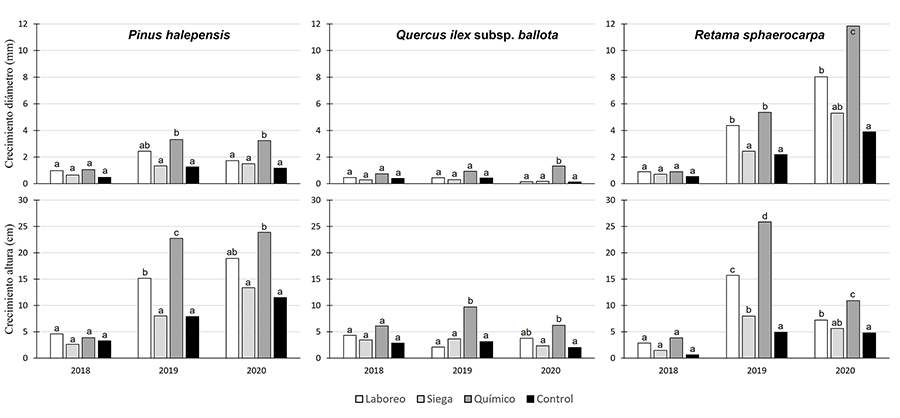

En cuanto al crecimiento de las plantas introducidas, tanto

en diámetro (Ø) como en altura (h), en la Tabla 3

se observa que, por término medio para toda la forestación, el tratamiento que conllevó

un mayor crecimiento medio anual de ambas variables fue el químico, seguido del

laboreo. Sin embargo, la siega no supuso un mayor crecimiento en comparación

con la no actuación.

Tabla 3. Dimensiones

iniciales (media±e.e.) de las plantas forestales. Crecimiento medio anual

(media±e.e.) por especie y tratamiento para el periodo 2018-2020. Diámetro (Ø)

en mm y altura (h) en cm. Letras minúsculas diferentes en la misma fila indican

diferencias significativas entre tratamientos (P < 0.05).

Table 3.

Initial dimensions (mean ± s.e.) of the forest plants. Mean annual growth (mean

± s.e.) by species and treatment for the period 2018-2020. Diameter (Ø) in mm

and height (h) in cm. Different lowercase letters in the same row indicate

significant differences between treatments (P < 0.05).

Por especies, el crecimiento de las plantas de pino carrasco

se vio afectado por las diferentes técnicas de control de un modo similar al

que acabamos de mencionar para el conjunto de la forestación, pasando de

crecimientos diametrales de 1 mm/año en las parcelas control a 2.6 mm/año tras

el tratamiento químico, el cual además produjo una notable aceleración en el

crecimiento en altura con 17.8 cm/año. El crecimiento en diámetro de la encina

sólo se incrementó significativamente con la escarda química (0.6 mm/año frente

a 0.3 mm/año sin tratamiento). Su crecimiento en altura se vio beneficiado

significativamente por el laboreo y aún más por el tratamiento químico, con 3.8

cm/año y 5.6 cm/año, respectivamente. El efecto de las diferentes técnicas de

control en el crecimiento de la retama, especie de más rápido crecimiento, fue semejante

al indicado para la encina, con crecimientos diametrales de 7.8 mm/año y en

altura de 15.9 cm/año con aplicación de tratamiento químico.

En 2018 el arraigo de las plantas conllevó crecimientos limitados

para todas las especies, con incrementos inferiores a 1 mm en diámetro y

menores a 6 cm en altura, independientemente de la técnica de control de flora

arvense aplicada. A partir del segundo año, las plantas ya establecidas

crecieron a un mayor ritmo, tanto en altura como en diámetro, favorecidas

principalmente por el tratamiento químico. Sin embargo, en el caso de la

encina, esta aceleración del crecimiento fue mucho más ralentizada (Fig. 2).

Figura 2. Crecimiento anual en diámetro (mm) y

altura (cm) de las plantas forestales en función de la edad y de la técnica de

control. Para cada especie y año, letras diferentes entre tratamientos indican

diferencias significativas (P < 0.05).

Figure 2. Annual growth in diameter (mm) and height (cm) of forest plants

depending on age and the control technique. For each species and year,

different letters between treatments indicate significant differences (P <

0.05).

Discusión

En las forestaciones en clima mediterráneo, la fase de

establecimiento es especialmente difilcutosa (Ceacero

et al. 2012), considerándose el primer periodo vegetativo como el

verdaderamente crítico (Navarro-Cerrillo et

al. 2005). Los principales factores que han afectado a esta fase de

establecimiento, y por tanto al éxito de las reforestaciones tradicionales (las

realizadas en terrenos forestales pobres y erosionados), han sido los

meteorológicos y los edáficos, sin un papel destacado de los fenómenos de

competencia. Sin embargo, en el ámbito de forestaciones de antiguos cultivos,

en el presente estudio la influencia negativa de la flora arvense ha sido

clara, corroborando el papel trascendental de la competencia por los recursos

en el éxito de las plantaciones (Thompson y Pitt

2003).

La abundante vegetación

competidora cuantificada en este estudio, está dominada por terófitos, con una

baja proporción de especies leñosas que han conseguido instalarse de forma

natural tras 25 años de abandono del cultivo. Este proceso de sucesión vegetal

puede estar viéndose ralentizado por la ubicación de la parcela de estudio

dentro de una extensa área eminentemente agrícola, de modo que son muy escasas

las manchas de vegetación natural próximas que podrían actuar como fuente de

propágulos. Si a ello unimos que la cobertura total que proporcionan las

especies anuales al suelo es poco mayor del 50%, y que ésta se reduce

drásticamente cuando estas plantas cumplen su ciclo, la necesidad de forestar

estos terrenos se justifica, sin tener en cuenta motivos económicos, como

protección del suelo frente a la erosión. Aunque se recomienda forestar lo

antes posible los terrenos agrícolas abandonados para prevenir el

establecimiento de plantas invasoras (Nickelson et al. 2015), en la práctica, muchas forestaciones se

planifican en terrenos que han permanecido sin cultivar durante décadas, como

es el caso de nuestro estudio.

El tamaño de los bancos edáficos de semillas de suelos

agrícolas se estima que puede oscilar entre 1000 y 1 000 000 semillas/m2,

mientras que en ecosistemas forestales este rango estaría comprendido entre 100

y 1000 semillas/m2 (Fenner 1985),

variación lógica si tenemos en cuenta que en las comunidades dominadas por

especies anuales los bancos edáficos de semillas son más cuantiosos (Marañón 2001). En concordancia con los datos

anteriores relativos a suelos agrícolas, en este estudio se ha obtenido una

densidad de semillas en el suelo próxima a las 20 000 semillas/m2.

Cabe esperar que con la forestación realizada se irá reduciendo paulatinamente

el tamaño del banco edáfico de semillas conforme se vaya imponiendo la

vegetación forestal introducida (Bossuyt et al. 2002).

La densidad del banco de semillas registrada en este estudio

se puede considerar elevada, ya que la mayoría de los trabajos que alcanzan

estas cifras prospectan mayores profundidades (José-María

y Sans 2011). Además, estamos ante un banco edáfico de semillas de carácter

persistente, al haberse contabilizado las semillas existentes en el suelo una

vez finalizado el reclutamiento de plántulas y antes de la dispersión de nuevas

semillas (Baskin y Baskin 2014). La

persistencia en el suelo durante años de las semillas de muchas de estas

especies arvenses se ve favorecida por la existencia en ellas de mecanismos de

latencia (Herranz et al. 2003; Copete et al. 2009). Este carácter persistente, nos

lleva a pensar que la demora en la instalación de la forestación tras el

abandono de la actividad agrícola no es determinante a la hora de reducir la

competencia con las malas hierbas, en contra de lo afirmado por otros autores (Nickelson et al. 2015).

La velocidad de enterramiento de una semilla depende de

multitud de factores (Baskin y Baskin 2014).

Sin embargo, en suelos agrícolas no arados este proceso suele ser lento (Benvenuti 2007). Siendo así, la mayor densidad de

semillas encontrada en este estudio en el estrato más profundo podría

explicarse por los laboreos realizados hace más de 25 años. Esto indicaría una

elevada persistencia de esas semillas en el suelo. Además, esta notable

longevidad del banco edáfico de semillas en terrenos agrícolas abandonados en

ambientes mediterráneos, también se refleja en la baja similitud que hemos

detectado entre la composición específica de la flora aérea y la del propio

banco edáfico. Es probable que algunas de las especies representadas en el

banco edáfico, y no a nivel superficial, procedan de cohortes establecidas

antes del abandono del cultivo. Estudios previos en terrenos de cultivo

abandonados en Finlandia llegaron a conclusiones similares (Kiirikki 1993). En línea con lo mencionado en el

párrafo anterior, esta alta longevidad en el suelo es propiciada por la

existencia de ciclos anuales de latencia en las semillas de muchas especies arvenses

(Schütz 1997; Copete et

al. 2009).

Centrándonos en los fenómenos de competencia que sufrirán

las plantas introducidas en la forestación, cabe destacar la mayor fertilidad

de los terrenos agrícolas abandonados, en comparación con la de los terrenos

forestales adyacentes (Wall y Hytönen 2005).

Aunque éste ha de considerarse como un aspecto positivo para el futuro de las

forestaciones, durante los primeros años tras la plantación puede tener

consecuencias fatales debido al beneficio que también supone para la

proliferación de vigorosa flora arvense competidora. Este perjuicio se pone de

manifiesto en la mayoría de los estudios desarrollados en forestaciones de

cultivos abandonados, en América (Kushla 2009),

Europa (Ceacero et al. 2012) o Asia (Schroeder y Naeem 2017), y nuestros resultados

así lo avalan. En base a éstos, a efectos prácticos, durante los primeros años

del desarrollo de una forestación en un terreno agrícola abandonado se aconseja

controlar la vegetación herbácea con tratamientos químicos, siempre que no se

detecten problemas de fitotoxicidad en las plantas forestales. De hecho, el

primer año que las plantas forestales en fase de arraigo pueden ser más

sensibles a los herbicidas, según los resultados obtenidos, podría plantearse su

sustitución por el laboreo del suelo, al ser una técnica más inocua y con un

efecto similar en el establecimiento de la forestación, o incluso más efectiva

según algunos autores (González y Santín 2003).

Durante el segundo y tercer periodos vegetativos, con índices de mortalidad ya

mucho más reducidos, sí que el tratamiento químico de la flora arvense supone

un claro beneficio frente al resto de técnicas al favorecer notablemente el

crecimiento de las plantas forestales.

Concretando los resultados obtenidos con las distintas

especies forestales estudiadas, cabe destacar que para el pino carrasco el

laboreo supone un notable incremento de la supervivencia (80% frente al 35% sin

tratamiento), mientras que tras su establecimiento es el tratamiento químico el

que claramente favorece su crecimiento. Esta es la especie, de las estudiadas,

que peor tolera la competencia durante la fase de establecimiento, seguramente

como consecuencia de su carácter heliófilo. Otras especies arbóreas heliófilas

han mostrado un comportamiento similar al plantarse en terrenos agrícolas

abandonados, como por ejemplo Pinus sylvestris L. (Hytönen y Jylhä 2011) o Betula pendula

Roth (Hytönen y Jylhä 2005). Conocer el

temperamento (tolerancia a la sombra) de las especies vegetales a emplear en

las forestaciones es fundamental a la hora de diseñarlas y gestionarlas (Feng et al. 2018). En el caso de la encina, las

diferencias obtenidas en el parámetro supervivencia no se han mostrado

significativas para las diferentes técnicas de control de la vegetación. Sin

embargo, sí que ha sido claro el efecto positivo del tratamiento químico en su

crecimiento. Entre los estudios previos que han aplicado este mismo tratamiento

en forestaciones con encina encontramos tanto los que no han detectado dicho

efecto positivo en su crecimiento (Navarro-Cerrillo

et al. 2005), quizás debido a la menor duración del periodo estudiado, como

los que sí (Rey-Benayas et al. 2005; Löf et al. 2006). Por último, en cuanto a la retama, la

respuesta ha sido muy similar a la de la encina, con la salvedad de la

ralentización en el crecimiento en altura durante el tercer año, probablemente

debido a que se trata de una especie arbustiva en la que no tiene tanta

preponderancia su desarrollo vertical. Estas diferencias detectadas entre las

tres especies forestales, en su respuesta a los métodos de control, son

frecuentes (Schroeder y Naeem 2017).

De las técnicas de control ensayadas en este estudio, quizás

la más respetuosa con el medio ambiente sea la siega, pero como reguladora de

la competencia en forestaciones de terrenos agrícolas ha sido la que menos

efecto ha tenido, en muchos casos similar a no aplicar tratamiento. La razón es

que, a diferencia del tratamiento químico, con la siega en algunos casos no

muere el sistema radicular de las plantas, pudiendo conservar parte de su

potencial competitivo (Kushla 2009). Además, en

tierras de cultivo abandonadas, la biomasa subterránea correspondiente a la

flora arvense puede ser varías veces mayor que la superficial (Hokkanen y Raatikainen 1977).

Pese a que son escasos los trabajos que analizan el

crecimiento de las forestaciones en tierras agrícolas, sí son abundantes los

realizados sobre plantaciones ejecutadas en terrenos forestales

(reforestaciones), constituyendo una de las principales diferencias entre ambas

la competencia desarrollada por la vegetación herbácea, mucho más abundante y

agresiva después de actividades agrícolas. Los mencionados trabajos sobre

terrenos forestales también muestran incrementos en los ritmos de crecimiento

en ausencia de vegetación herbácea (Belair et al.

2014), si bien es cierto que dichos incrementos en general no son tan

notables como los aquí obtenidos para Pinus halepensis.

Además, hay que tener en cuenta

que las forestaciones en estos ambientes semiáridos van a ser prioritarias para

las administraciones con responsabilidad en gestión forestal como herramienta

de lucha contra el cambio climático, ya que la restauración y expansión de los

bosques se considera como una de las estrategias más efectivas para mitigar la

crisis climática (Griscom et al. 2017).

Conclusiones

Los terrenos agrícolas abandonados en el área bajo estudio mantienen

su potencial generador de flora arvense durante décadas. Un aspecto importante

que posibilita este hecho es la capacidad de la mayoría de estas especies para

generar abundantes bancos edáficos de semillas persistentes.

El efecto de la competencia de la flora arvense en las

plantas forestales introducidas es claro, pero dependiente de la especie

forestal considerada. De las especies estudiadas, la supervivencia sólo se vio

afectada en el pino, con un efecto negativo muy acusado, por lo que podemos

afirmar que es la más sensible a esta competencia. Sin embargo, todas las

especies ven ralentizado su crecimiento durante los primeros años de la

forestación. De las técnicas de control analizadas, la aplicación de herbicidas

fue la que fomentó más el crecimiento de las plantas forestales una vez

establecidas, mientras que la que favoreció dicho establecimiento durante el

primer año, en el caso del pino, fue el laboreo. Es fundamental, por tanto,

analizar la necesidad de control de esta vegetación para incrementar el éxito

de las forestaciones en ambientes exigentes para la vida vegetal como los

mediterráneos.

Disponibilidad de los datos

Datos disponibles en: https://zenodo.org/records/14831770

Contribución de los autores

José Antonio Monreal: Administración del proyecto,

Adquisición de fondos, Análisis formal, Investigación, Recursos, Redacción –

borrador original. Miguel Ángel Copete: Administsración del proyecto, Análisis

formal, Conceptualización, Investigación, Metodología, Redacción – revisión y

edición, Visualización. Olga Botella: Conceptualización, Recursos. Elena

Copete: Redacción – revisión y edición, Visualización. Yolanda Espín: Análisis

formal, Redacción – borrador original. José María Herranz: Conceptualización,

Investigación, Metodología.

Financiación, permisos

requeridos, potenciales conflictos de interés y agradecimientos

Este trabajo fue financiado por el Departamento de

Producción Vegetal y Tecnología Agraria de la Universidad de Castilla-La

Mancha.

Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de

intereses.

Referencias

Balandier, P., Frochot, H., Sourisseau, A. 2009. Improvement of direct tree

seeding with cover crops in afforestation: Microclimate and resource

availability induced by vegetation composition. Forest Ecology and Managemen

257: 1716-1724. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.01.032

Baskin,

C.C., Baskin, J.M. 2014. Seeds ecology,

biogeography and evolution of dormancy and germination. (2a ed.). Academic

Press, San Diego, California, USA.

Belair, E.D., Saunders, M.R., Bailey, B.G. 2014. Four-year response of

underplanted American chestnut (Castanea dentata) and three competitors

to midstory removal, root trenching, and weeding treatments in an oak-hickory

forest. Forest Ecology and Management 329: 21-29. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.06.011

Benvenuti, S.

2007. Natural weed seed burial: effect of soil

texture, rain and seed characteristics. Seed Science Research 17:

211-219. https://doi.org/10.1017/S0960258507782752

Bossuyt, B., Heyn, M., Hermy, M. 2002. Seed bank and vegetation composition of forest stands of varying age

in central Belgium: consequences for regeneration of ancient forest vegetation.

Plant Ecology 162: 33-48. https://doi.org/10.1023/A:1020391430072

Burdett, A.N. 1990. Physiological processes in plantation establishment and the

development of specifications for voforest planting stock. Canadian Journal

of Forest Research 20: 415-427. https://doi.org/10.1139/x90-059

Ceacero, C.J., Díaz-Hernández, J.L., del Campo, A.D., Navarro-Cerrillo,

R.M. 2012. Interactions between soil gravel content and neighboring vegetation

control management in oak seedling establishment success in Mediterranean

environments. Forest Ecology and Management 271: 10-18. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.01.044

Copete, M.A., Herranz, J.M., Ferrandis, P. 2009. Seed

germination ecology of the endemic Iberian winter annuals Iberis pectinata

and Ziziphora aragonensis. Seed Science Research 19 (3): 155-169.

https://doi.org/10.1017/S0960258509990079

Copete, M.A., Copete, E., Ferrandis, P., Herranz, J.M. 2023. Delayed effect of thermal treatment on breaking physical seed

dormancy: intrapopulation variation and implications for soil seed banks. International

Journal of Wildland Fire 32(12): 1816-1827. https://doi.org/10.1071/WF23107

Di Sacco, A., Hardwick, K., Blakesley, D., Brancalion, P.H.S., Breman, E.,

Rebola, L.C., Chomba, S., et al. 2021. Ten golden rules for reforestation to

optimise carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. Global

Change Biology 27: 1328-1348. https://doi.org/10.1111/gcb.15498

Edelfeldt, S., Lundkvist, A., Forkman, J., Verwijst, T. 2016. Establishment

and early growth of willow at different levels of weed competition and nitrogen

fertilization. Bioenergy Research 9: 763-772. https://doi.org/10.1007/s12155-016-9723-5

Feng, J., Zhao, K., Hé, D., Fang, S., Lee, T., Chu, C., He, F. 2018.

Comparing shade tolerance measures of woody forest species. PeerJ 6:

e5736. https://doi.org/10.7717/peerj.5736

Fenner, M. 1985. Seed Ecology. Chapman & Hall, Londres, Inglaterra. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4844-0

Forey, E.,

Dutoit, T. 2012. Vegetation, soils and seed banks

of limestone grasslands are still impacted by former cultivation one century

after abandonment. Community Ecology 13(2): 194-202. https://doi.org/10.1556/ComEc.13.2012.2.9

Galluzzo, N. 2015. Role and effect of agroforesty subsides allocated by the common

agricultural policy in italian farms. International Journal of Food and

Agricultural Economics 3(1): 19-31. https://doi.org/10.5513/JCEA01/19.3.2241

Goehing, J., Thomas, B.R., Macdonald, S.E., Bork, E.W. 2017. Effects of

alternative establishment systems on resource availability, understorey

composition and tree performance in juvenile hybrid poplar plantations. Forestry

90: 515-529. https://doi.org/10.1093/forestry/cpx005

Gómez, J.D., María., F., Martín, J.M., López, D.C., Martín, C.S.,

Sánchez, D.A., Saiz, R.S., et al. 2017. Adaptación de la flora

arvense a diferentes sistemas de gestión del suelo en un viñedo de la Comunidad

de Madrid. XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, Pamplona,

España.

González, R., Santín, I.

2003. Control de malas hierbas en plantaciones con pino carrasco sobre

terrenos agrícolas abandonados. Boletín Agrario de la Comunidad Autónoma de

Madrid 38: 44-49.

Griscom, B.W., Adams, J.,

Ellis, P.W., Houghton, R.A., Lomax, G., Miteva, D.A., Schlesinger, W.H., et al.

2017. Natural climate solutions. The Proceedings of the

National Academy of Sciences (PNAS) 114: 11645-11650. https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114

Herranz, J.M., Ferrandis, P., Copete,

M.A. 2003. Influence

of light and temperature on seed germination and ability of the endangered

plant species Sisymbrium cavanillesianum to form

persistent soil seed banks. Ecoscience 10(4): 532-541. https://doi.org/10.1080/11956860.2003.11682802

Hokkanen,

H., Raatikainen, M. 1977. Yield, vegetation and

succession in reserved fields in Central Finland. Journal of the Scientific

Agricultural Society of Finland 49: 221-238. https://doi.org/10.23986/afsci.71939

Hytönen, J.,

Jylhä, P. 2005. Effects of competing vegetation and

post-planting weed control on the mortality, growth and vole damages to Betula

pendula planted on former agricultural land. Silva Fennica

39(3): 365-380. https://doi.org/10.14214/sf.374

Hytönen, J., Jylhä, P.

2011. Long-term response of weed control intensity on Scots

pine survival, growth and nutrition on former arable land. European Journal

of Forest Research 130: 91-98. https://doi.org/10.1007/s10342-010-0371-6

Hytönen J., Jylhä P., Little K. 2017.

Positive effects of wood ash fertilization and weed control on the growth of

Scots pine on former peat-based agricultural land (a 21-year study). Silva

Fennica 51(3): 18 p. https://doi.org/10.14214/sf.1734

IBM 2021. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28. IBM

Corp, Nueva York, Estados Unidos.

José-María, L., Sans, F.X.

2011. Weed seedbanks in arable fields: effects of

management practices and surrounding landscape. Weed Research 51(6):

631-640. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2011.00872.x

Kiirikki, M. 1993. Seed bank and vegetation succession in abandoned fields in Karkali

Nature Reserve, southern Finland. Annales Botanici Fennici 30(2):

139-152.

Kushla, J.D. 2009. Afforestation in North Mississippi on retired farmland using Pinus

echinata: First-year results. Southern Journal

of Applied Forestry 33(3): 142-144. https://doi.org/10.1093/sjaf/33.3.142

Löf, M., Rydberg, D., Bolte, A. 2006. Mounding site preparation for

forest restoration: Survival and short-term growth response in Quercus robur

L. seedlings. Forest Ecology and Management 232: 19-25. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.05.003

MAPAMA 2017. Anuario de estadística forestal 2013. Secretaría

General Técnica, MAPAMA, Madrid, España.

Marañón, T. 2001. Ecología del

banco de semillas y dinámica de comunidades mediterráneas. En: Zamora, R.,

Pugnaire, F.I. (eds.), Ecosistemas mediterráneos. Análisis funcional,

pp. 153-181. CSIC/AEET, Granada, España.

Martin,

A.C., Barkley, W.D. 2000. Seed identification

manual. Library of Congress Catalog, The Blackburn press, California,

Estados Unidos.

Meli, P., Rey-Benayas, J.M.,

Martínez-Ramos, M., Carabias, J. 2015. Effects of grass

clearing and soil tilling on establishment of planted tree seedlings in

tropical riparian pastures. New Forests 46: 507-525. https://doi.org/10.1007/s11056-015-9479-3

Morrison, L.W.

2016. Observer error in vegetation surveys: a

review. Journal of Plant Ecology 9(4): 367-379. https://doi.org/10.1093/jpe/rtv077

Navarro-Cerrillo,

R.M., Fragueiro, B., Ceacero, C., del Campo, A., de Prado, R. 2005. Establishment of Quercus ilex L. subsp. ballota Desf.

Samp. using different weed control strategies in Southern Spain. Ecological

Engineering 25: 332-342. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2005.06.002

Nickelson, J.B., Holzmueller, E.J., Groninger, J.W., Lesmeister, D.B. 2015.

Previous land use and invasive species impacts on long-term afforestation

success. Forests 6: 3123-3135. https://doi.org/10.3390/f6093123

Palmero-Iniesta, M.,

Espelta, J.M., Gordillo, J., Pino, J. 2020. Changes in forest

landscape patterns resulting from recent afforestation in Europe (1990–2012):

defragmentation of pre-existing forest versus new patch proliferation. Annals

of Forest Science 77: 43. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00946-0

Pemán, J., Iriarte, I., Lario,

F.J. 2017. La restauración forestal de España: 75 años de una ilusión.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid,

España.

Pemán, J., Navarro-Cerrillo,

R.M., Prada, M.A., Serrada, R. (coord.). 2021. Bases técnicas y ecológicas

del proyecto de repoblación forestal. Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid, España.

Pérez-Soba, I.,

Hernández, A. 2021. Los inicios de la repoblación forestal en la

provincia de Zaragoza (1859-1936). Ministerio para la Transición Ecológica

y el Reto Demográfico, Madrid, España.

Pietrzykowski, M., Swiatek, B., Pajak, M., Malek, S., Tylek, P. 2021. Survival

and nutrient supply of seedlings of different tree species at the early stages

of afforestation of a hard coal mine dump. Ecological

Engineering 167: 106270. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106270

Plaza, G.,

Pedraza, M. 2007. Reconocimiento y

caracterización ecológica de la flora arvense asociada al cultivo de uchuva. Agronomía

Colombiana 25(2): 306-313.

Recasens, J., Conesa., J.A.

2009. Malas hierbas en plántula. Guía de identificación.

Universidad de Lérida, Lérida, España.

Rey-Benayas, J.M.,

Navarro, J., Espigares, T., Nicolau, J.M., Zavala, A. 2005. Effects

of artificial shading and weed mowing in reforestation of mediterranean

abandoned cropland with contrasting Quercus species. Forest Ecology

and Management 212(1-3): 302-314. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.03.032

Schroeder, W.R., Naeem, H. 2017. Effect of weed control methods on growth of five temperate

agroforestry tree species in Saskatchewan. The Forestry Chronicle 93

(3): 271-281. https://doi.org/10.5558/tfc2017-035

Schütz, W. 1997. Primary dormancy and annual dormancy cycles in seeds of six

temperate wetland sedges. Aquatic Botany 59: 75-85. https://doi.org/10.1016/S0304-3770(97)00028-4

Sørensen, T. 1948. A method of establishing groups of equal amplitude in plant

sociology based on similarity of species and its application to analyses of the

vegetation on Danish commons. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

5(4): 1-34.

Thompson,

D.G., Pitt, D.G. 2003. A review of Canadian forest

vegetation management research and practice. Annals of Forest Science 60:

559-572. https://doi.org/10.1051/forest:2003060

Thompson,

K., Grime, J.P. 1979. Seasonal variation in the

seed banks of herbaceous species in ten contrasting habitats. Journal of

Ecology 67: 893-921. https://doi.org/10.2307/2259220

Vadell, E., De Miguel, S., Pemán, J. 2016. Large-Scale

reforestation and afforestation policy in Spain: A historical review of its underlying

ecological, socioeconomic and political dynamics. Land Use Policy

(55): 37-48. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.017

Vadell, E., De Miguel, S.,

Pemán, J. 2019. La repoblación forestal en España: las especies utilizadas

desde 1877 a partir de las cartografías forestales. Historia Agraria 77:

107-136. https://doi.org/10.26882/histagrar.077e05v

Vieco-Martínez, A.,

Rey-Benayas, J.M., Oliet, J.A., Villar-Salvador, P., Martínez-Baroja, L. 2023. Efectos

de la forestación de tierras agrícolas mediterráneas y de su manejo en el

establecimiento de árboles y arbustos. Ecosistemas 32(especial): 2460. https://doi.org/10.7818/ECOS.2460

Villarías, J.L. 2002. Atlas

de malas hierbas. Ediciones Mundi-prensa, Madrid, España.

Wall, A.,

Hytönen, J. 2005. Soil fertility of afforested

arable land compared to continuously forested sites. Plant and Soil 275:

247-260. https://doi.org/10.1007/s11104-005-1869-4

![]() , Miguel Ángel Copete Carreño1,*

, Miguel Ángel Copete Carreño1,* ![]() , Olga Botella Miralles1

, Olga Botella Miralles1 ![]() , Elena Copete Carreño1

, Elena Copete Carreño1 ![]() , Yolanda Espín Montoro1

, Yolanda Espín Montoro1 ![]() , José María Herranz Sanz1

, José María Herranz Sanz1 ![]()