Introducción

La cuenca

mediterránea como un enclave importante de diversidad biocultural

La cuenca mediterránea es un término geográfico que abarca a

aquellos países que vierten sus aguas en el mar Mediterráneo. Esta cuenca

destaca como un enclave con una importante diversidad biológica endémica, y en

concreto se posiciona como el segundo punto caliente de biodiversidad más

importante del planeta (Médail y Quézel 1999;

Myers et al. 2000). Esta biodiversidad se debe a

la variada topografía de la zona, que da lugar a una gran cantidad de paisajes

y hábitats que a su vez albergan una gran variedad de especies. Además,

históricamente la cuenca mediterránea posee una gran importancia cultural, ya

que comprende la variedad de culturas presente en tres continentes (África,

Europa y Asia). Esta confluencia ha dado a lugar a civilizaciones muy diversas

con una gran riqueza de lenguas, costumbres, religiones o creencias, modos de

vida, e incluso maneras diferentes de entender y relacionarse con la naturaleza

(UNESCO 1985). Esta región se caracteriza por como

las poblaciones humanas han coevolucionado junto a los ecosistemas naturales, a

través de su manejo, interacción y modificación (Martín-López

et al. 2016). Esta estrecha relación de los ecosistemas naturales y su

biodiversidad con los distintos tipos de comunidades humanas ha generado los

denominados paisajes culturales (Plieninger

y Bieling 2012). Se trata de territorios que son resultado de la interacción de las personas y el medio

natural, que fomenta paisajes percibidos y valorados por sus cualidades

culturales y promueven la identidad local.

El concepto de diversidad biocultural se establece para

definir la intersección entre la diversidad biológica y la diversidad de

culturas humanas (Maffi 2007). Este concepto se

consolida en el primer Congreso Internacional de Etnobiología de 1988, donde

científicos, comunidades indígenas y ecologistas llegaron a la conclusión de

que “existe un intrincado vínculontre la diversidad

cultural y biológica” (Belém, Brasil, Julio 1988). De esta forma se define a

diversidad biocultural como la diversidad de la vida en todas sus

manifestaciones (biológica, cultural y lingüística), que coevolucionaron dentro

de sistemas socio-ecológicos complejos (Maffi 2005; Elands et al. 2019). La cuenca mediterránea,

bioculturalmente hablando, es una región de gran riqueza donde las comunidades

locales han desarrollado conocimientos ecológicos locales y tradicionales (TEK:

conocimiento ecológico tradicional, por sus siglas en inglés) (Turner et al. 2000). El TEK se refiere a aquellos

conocimientos, prácticas y creencias, acerca de las relaciones de los seres

vivos incluyendo a los humanos con su entorno natural. Este ha evolucionado a

través de procesos de adaptación y ha sido transmitido culturalmente de

generación en generación (Berkes 2001). Estos

conocimientos incluyen técnicas de agricultura, pesca, ganadería y manejo

forestal, así como la conservación de la biodiversidad a través de tradiciones,

festividades, rituales y sistemas de gobernanza comunitaria. La agricultura,

que es sin duda clave en esta región (Pinto-Correia

y Vos 2004) se puede entender como resultado de una gran diversidad

geográfica, climática y cultural, esta último como herencia de civilizaciones

pasadas que ejercieron un profundo efecto en el paisaje, y crearon un complejo

mosaico de hábitats seminaturales (Toledo et al.

2019).

Sin embargo, actualmente esta relación e interacción entre

los seres humanos y la naturaleza se está degradando y perdiendo debido a

cambios biofísicos y socioeconómicos (Miller 2005; Nisbet et al. 2009) que motivan una desconexión

entre las personas y la naturaleza (Riechers et al.

2021; Castro et al. 2023; El Ghafraoui et al. 2023; Otamendi-Urroz et al. 2023). Esta desconexión

entre las personas y la naturaleza, generada por factores como la urbanización

y la intensificación del territorio, ha llevado a una homogeneización

biocultural provocada por el desarrollo capitalista moderno y la globalización.

Esta homogeneización consiste en la una pérdida de diversidad cultural que

finalmente conlleva un impacto y disminución en la biodiversidad, debido a la

desaparición de prácticas agrícolas tradicionales, conocimientos ecológicos

locales y tradicionales, así como de una ética y valores respetuosos hacia el

medio ambiente (Grimm 2019). Todo ello queda

reflejado en el último informe global de la Plataforma Intergubernamental

sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el cual destaca el

papel de las comunidades indígenas y locales en la gestión y preservación de la

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (IPBES

2022), así como el

papel fundamental de los enfoques bioculturales para guiar la gobernanza

sostenible de los ecosistemas naturales (Hill et al.

2019; Merçon et al. 2019; Sterling et al. 2017). Sin embargo, normalmente se

hace referencia a los enfoques bioculturales de manera amplia y vaga, y aún es

necesario explorar cómo estos se aplican y cómo pueden realmente desarrollar su

verdadero potencial para encontrar soluciones a los problemas de sostenibilidad

(Hanspach et

al. 2020).

El objetivo principal de este estudio es revisar el

conocimiento científico actual sobre el concepto de la diversidad biocultural

en la cuenca mediterránea. En este trabajo exponemos el conocimiento general de

los casos de estudios que han evaluado y analizado de forma empírica la

diversidad biocultural, describiendo su evolución temporal y localización

geográfica, así como las dimensiones de la diversidad biocultural estudiadas,

los impulsores de cambio identificados y las estrategias de conservación.

Metodología

Estrategia de búsqueda y creación de

una biblioteca de literatura científica

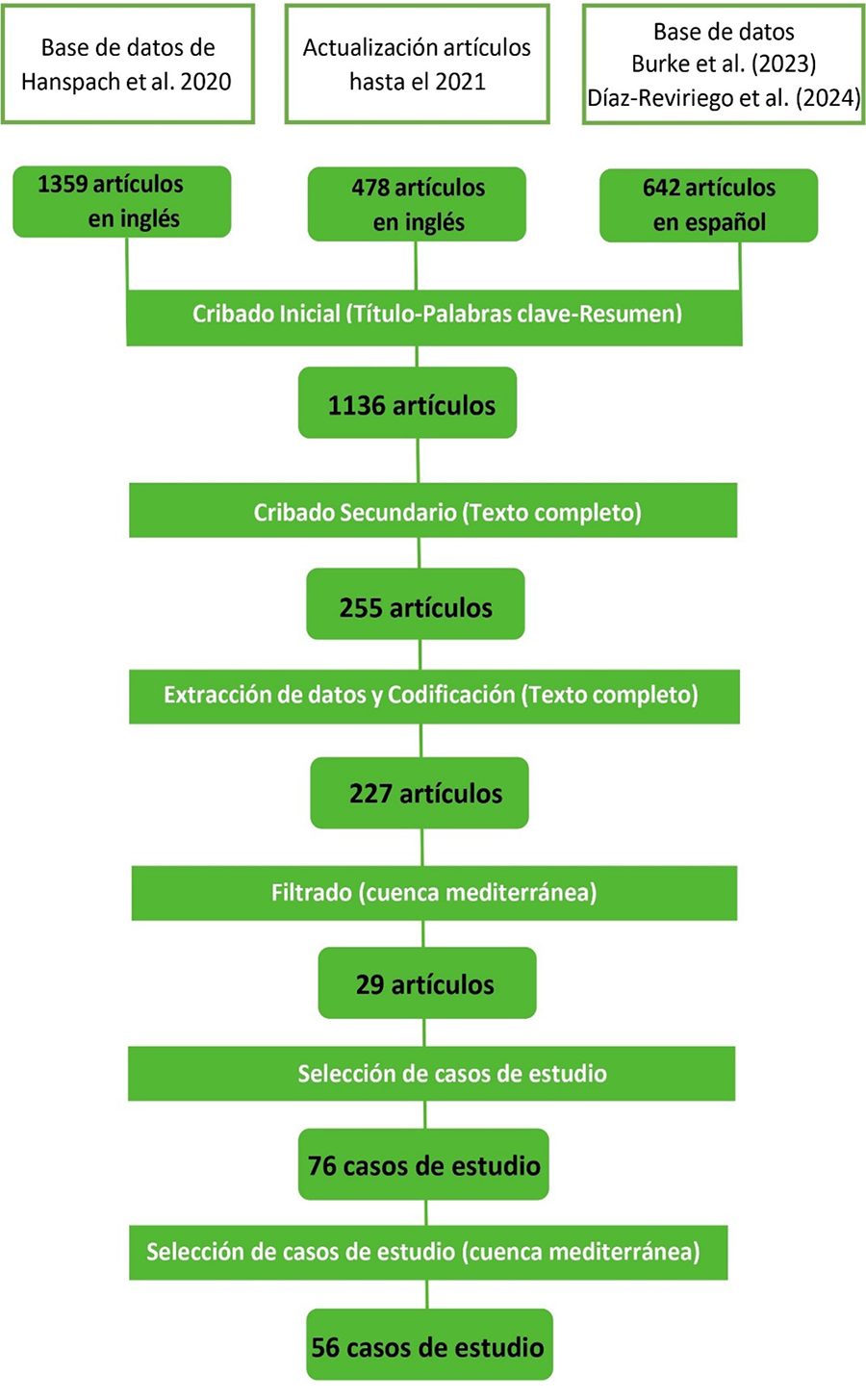

Para llevar a cabo el análisis de la literatura científica,

se realizó una revisión sistemática de artículos científicos sobre diversidad

biocultural. Para ello, se creó una biblioteca de literatura en base a una

serie de revisiones previas de la literatura realizadas por Hanspanch et al. (2020), Burke

et al. (2023) y Díaz-Reviriego et al.

(2024). Por un lado, la revisión de Hanspanch

et al. (2020) se centró en artículos en inglés publicados entre el 1990 y

2018, realizándose la búsqueda en la base de datos Scopus. Se empleó la cadena

de búsqueda “biocultural” OR “bio-cultural” en los campos Título,

Palabras clave y Resumen. La búsqueda devolvió un total de 1359 publicaciones.

Por otro lado, para los artículos escritos en español y publicados entre 1990 y

2021 se utilizaron las bases de datos de Burke et al.

(2023) y Díaz-Reviriego et al. (2024) con

la cadena de búsqueda 'biocultural' O 'bioculturales' en Títulos, Palabras

Clave y Resúmenes. Estas búsquedas se realizaron en 4 bases de datos

diferentes: 'Scielo' (https://scielo.org),

'Redib' (www.redib.org), 'Redalyc' (www.redalyc.org) y 'Dialnet' (https://dialnet.unirioja.es), obteniendo

un total de 642 artículos. Finalmente, las bases de datos antes mencionadas se

complementaron mediante la búsqueda en Scopus de artículos en inglés entre 2019

y 2021 (478 artículos) siguiendo las palabras clave y criterios establecidos

por Hanspanch et al. (2020). Esto nos permitió

tener un conjunto consistente de artículos escritos tanto en español como en

inglés dentro del mismo período de tiempo (1990-2021).

Selección

de la literatura y criterios de elegibilidad

Una vez completada la búsqueda de la literatura, los

artículos fueron filtrados mediante una primera lectura del título y el

resumen. Se establecieron como criterios de elegibilidad que: 1) los artículos

estuvieran enfocados en el análisis de la diversidad biocultural de forma

empírica y 2) se tratara de trabajos relacionados con la sostenibilidad,

problemas medioambientales, gestión de recursos naturales, conservación y

restauración. Aquellos artículos de otras disciplinas, o publicaciones en otro

idioma diferente al español o inglés, incluido libros, capítulos de libros y

documentos científicos distintos de los artículos empíricos de investigación en

revistas, fueron excluidos.

A continuación, se realizó un segundo filtrado de los

artículos. Para ello, se llevó a cabo la lectura del texto completo y se

descartaron aquellos estudios cuyo contenido: 1) no se relacionaba con los

enfoques bioculturales, 2) trataban el concepto ‘biocultural’ de forma

superficial, o 3) no mencionaban explícitamente los términos ‘biocultural

diversity’, ‘biological and cultural diversity’, ‘diversidad

biocultural’ o ‘diversidad biológica y cultural’. Seguidamente se

extrajo toda la información relevante clasificada en distintas categorías para

todos los artículos seleccionados por cumplir los criterios de elegibilidad.

Las categorías fueron: información general, características del artículo,

actores, área de estudio, definición de diversidad biocultural, componentes de

la diversidad biocultural, impulsores de cambio (drivers), esfuerzos actuales y

esfuerzos futuros (Tabla 1).

Finalmente, con el

objetivo de identificar únicamente aquellos estudios que estaban centrados en

la cuenca mediterránea, se llevó a cabo una selección a través del campo de

“País” del caso de estudio. Para aquellos artículos que contenían varios casos

de estudio y algunos de ellos fueran de la cuenca mediterránea, únicamente se

consideraron los casos de estudio que se ubicaran dentro de la misma. De esta

forma, se establecieron los casos de estudio como el nivel de análisis de la

presente revisión (Fig. 1).

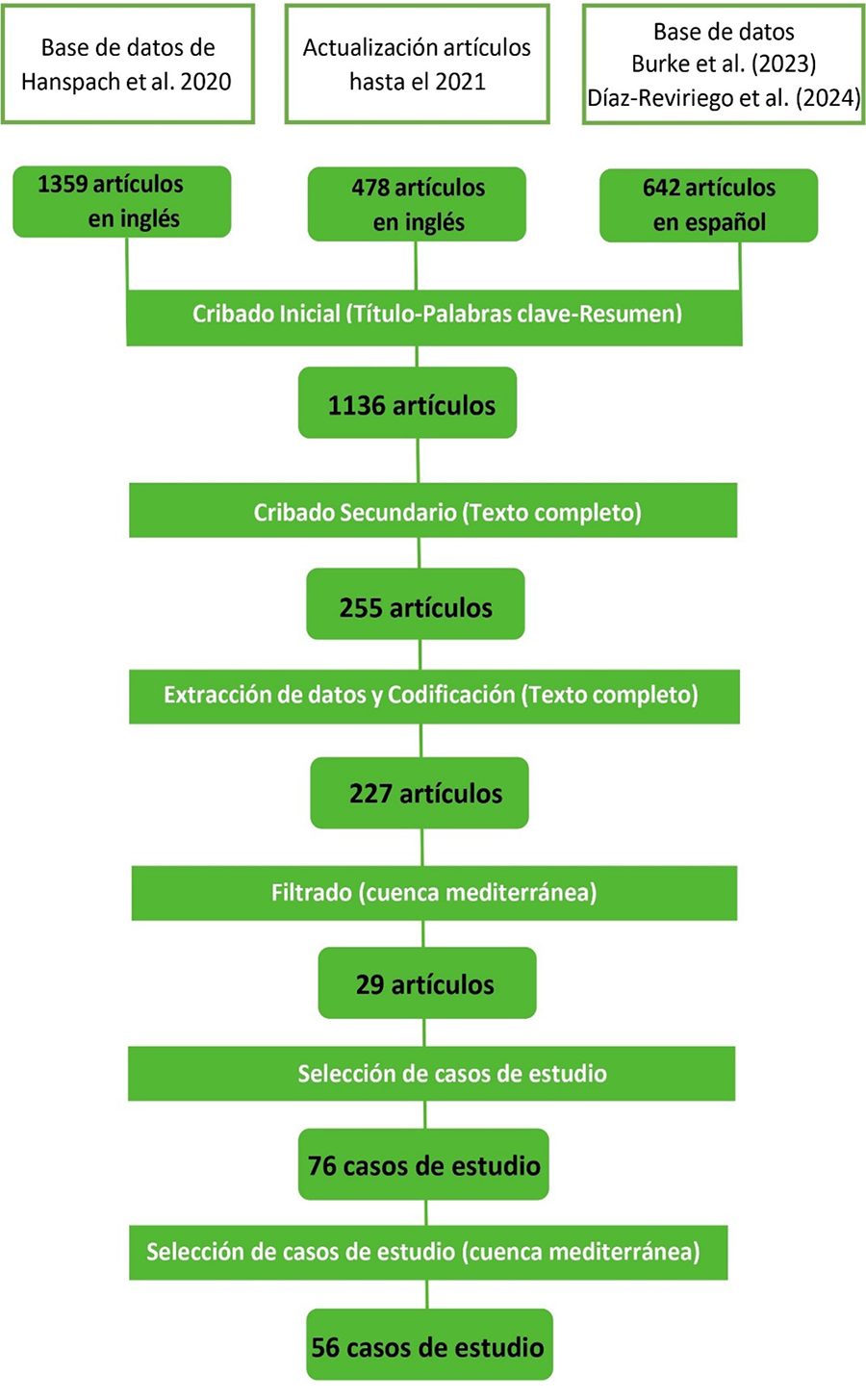

Figura 1. Proceso metodológico para la

selección de artículos científicos incluidos en la revisión sistemática.

Figure 1. Methodological process for the selection of scientific articles

included in the systematic review.

Tabla 1. Lista de

categorías principales, categorías específicas y códigos para la extracción y

codificación de metadatos.

Table

1. List of main categories, specific categories and

codes for metadata extraction and coding.

Análisis

de la información obtenida de los artículos

Un total de 29 artículos fueron seleccionados y formaron

parte del proceso de codificación global (Fig. 1).

Esto artículos contenían un total de 56 casos de estudio desarrollados en la

cuenca mediterránea, los cuales fueron la base de este estudio. Se realizaron

análisis descriptivos (estimación de frecuencias absolutas y relativas) de

estos 56 casos de estudio para todas las variables presentes en la Tabla 1, con el fin de explorar la comprensión del

concepto de diversidad biocultural en las diferentes investigaciones y de

determinar la dirección de estas investigaciones hacia determinadas temáticas.

Se estimaron las frecuencias asociadas a los distintos países de la cuenca

mediterránea para representar los resultados espacialmente empleando QGIS

3.10.5, un Sistema de Información Geográfico de software libre. Además, se

utilizó la clasificación de los antromas definida por Ellis

et al. (2021) y Ellis y Ramankutty (2008)

(Tabla 1), como referencia para ordenar los biomas

humanos en ocho categorías, incluyendo: (1) asentamientos densos, (2) pueblos,

(3) tierras de cultivo, (4) pastizales, (5) paisajes habitados, (6) tierras

silvestres, (7) agua dulce y (8) costa/marino (Tabla A1

del Anexo).

A continuación, con el fin de conocer qué sistemas

socio-ecológicos fueron destacados como lugares de interés para el estudio de

la diversidad biocultural, se clasificaron los sistemas socio-ecológicos en 7

categorías principales y 10 subcategorías (especificadas entre paréntesis junto

a cada categoría): (1) sistema natural terrestre (natural/no uso,

subsistencia/usos sostenibles, uso comercial), (2) sistema de agua dulce

(natural/no uso, pesca subsistencia/gestión/ usos sostenibles, pesca comercial

para grandes mercados), (3) sistema marino (natural/no uso, pesca de

subsistencia/gestión/usos sostenibles, pesca comercial para grandes mercados),

(4) agroecosistemas (agrícola, pastoral/ganadería), (5) sistema rural, (6)

sistema urbano y (7) sistemas complejos. Continuando con una caracterización

más general de los casos de estudio, se realizaron análisis descriptivos de

frecuencias relativas y se utilizaron gráficos de barras para visualizar el

porcentaje de casos de estudio con respecto a las figuras de protección

existentes basándose en la clasificación de UICN (Dudley

2008), y la consideración de la perspectiva de género en los artículos.

Seguidamente, para explorar los tipos de diversidad biocultural considerados en

los casos de estudio, se utilizó la clasificación propuesta por Maffi (2005), donde se presentan tres categorías

principales de diversidad biocultural (lingüística, biológica y cultural) y se

identificaron subcategorías de forma inductiva (Tabla A2

del Anexo). A continuación, se utilizó un

gráfico solar para presentar los resultados descriptivos de dichas

subcategorías. Para explorar los impulsores de cambio que afectaron a la

diversidad biocultural en los diferentes casos de estudio, se codificaron los

tipos de impulsores de forma inductiva y en base a previas clasificaciones (Lagies 2023; Quintas-Soriano

et al. 2022). Además, se determinó si estos impulsores de cambio tenían un

impacto positivo y/o negativo en la diversidad biocultural, y se visualizó este

efecto mediante un diagrama de Sankey creado con el programa SankeyMATIC.

Finalmente, las acciones para la de conservación de la

diversidad biocultural se codificaron de forma inductiva y se representaron

mediante un heatmap creado con Excel. Este diagrama se compone de un eje X que

muestra las acciones actuales realizadas y las futuras a realizar para

conservar la diversidad biocultural; y de un eje Y, que presenta los diferentes

grupos de actores que han ejecutado dichas acciones o que las llevarán a cabo

en el futuro. Con la herramienta “formato condicional” de Excel, se colorearon

con mayor intensidad aquellas celdas en las que más acciones se estuviesen

llevando a cabo o se planeasen para el futuro. Para determinar los tipos de

actores que habían llevado a cabo cada una de estas acciones, utilizamos un

marco basado en la matriz ciencia-gestión-sociedad (López-Rodríguez et al. 2020), pudiendo

participar estos actores individualmente o de forma conjunta en las diferentes

acciones.

Resultados

Distribución temporal y espacial de los casos de estudio

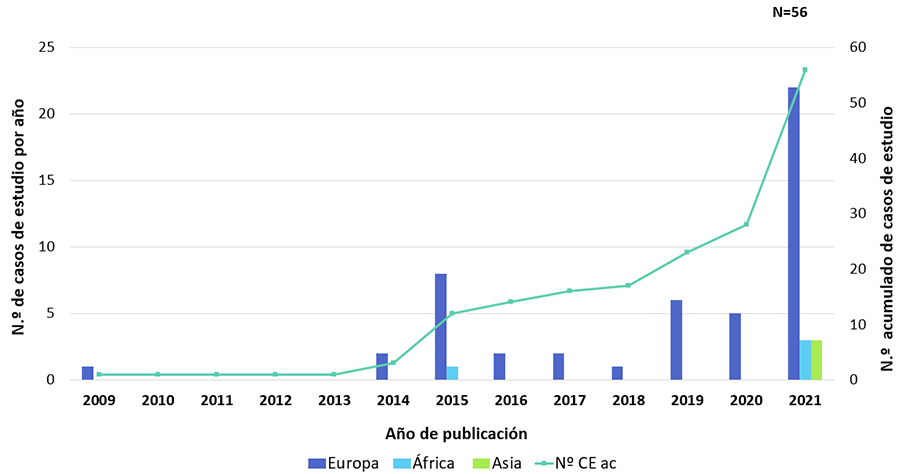

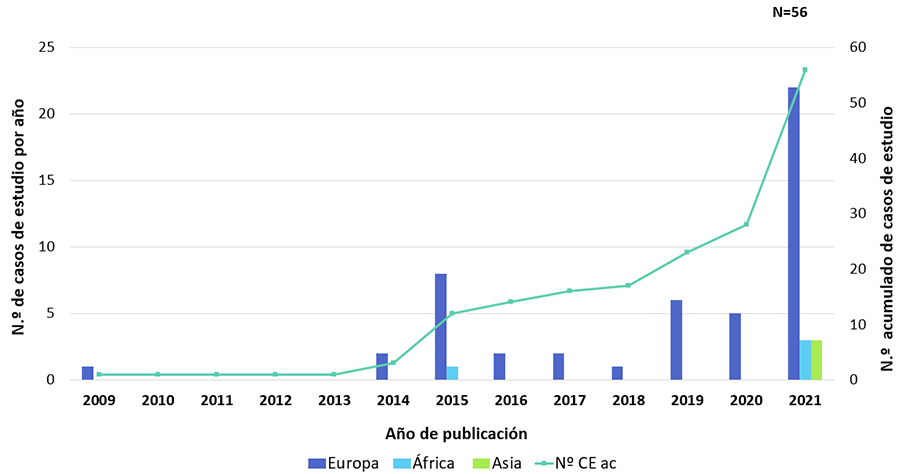

El análisis de la evolución temporal mostró como entre los

años 2009 y 2021, ha habido un aumento significativo en la cantidad de estudios

enfocados en el análisis de la diversidad biocultural en la cuenca

mediterránea. En 2021, este número alcanzó su punto máximo, con un total de 28

casos de estudio (Fig. 2). Sin embargo, es

importante destacar que entre 2010 y 2013 no se registró ningún caso de estudio

Además, entre 2016 y 2018, hubo una disminución en el número de casos de

estudio en comparación con el año 2015. Europa es el continente donde se han

llevado a cabo la mayoría de los estudios, con un total de 22 casos de estudio.

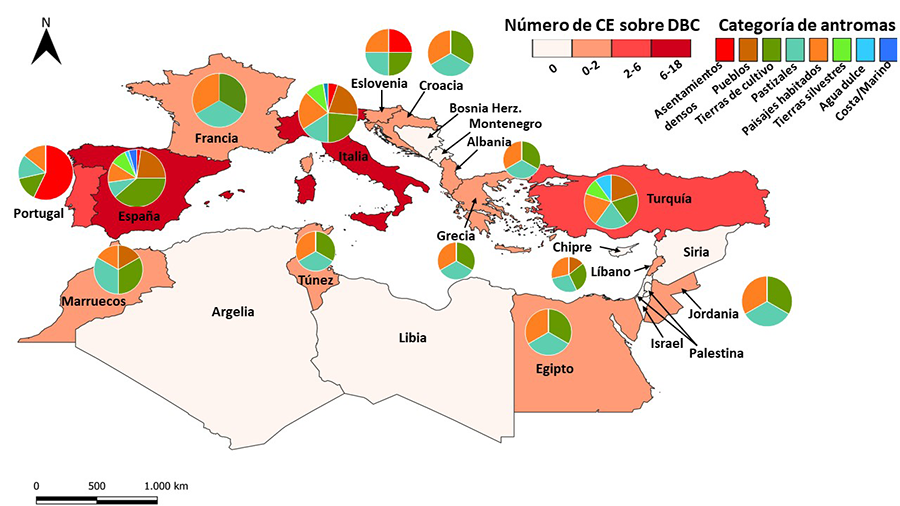

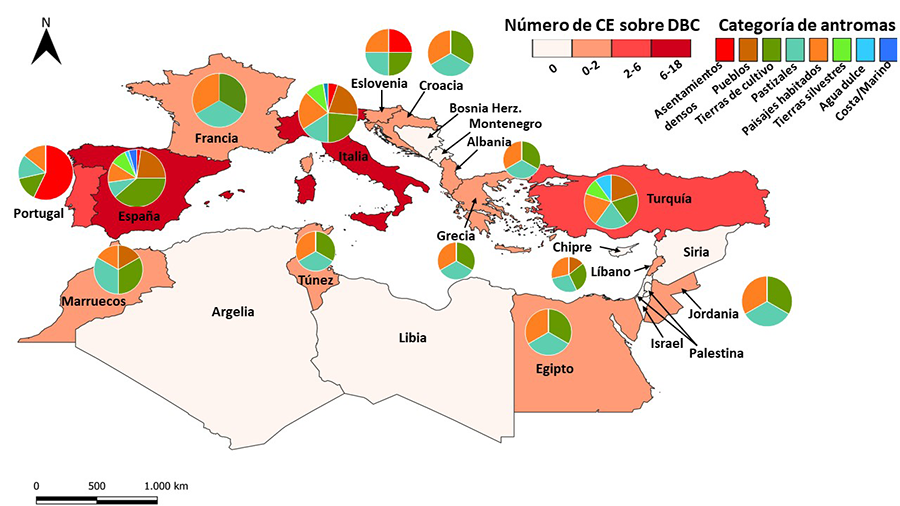

El análisis de la distribución geográfica identificó que la

mayor proporción de casos de estudio se realizaron en España e Italia (entre 6

a 18 casos de estudio) seguidos de países como Turquía y Portugal que oscilaron

entre 2 y 6 casos de estudio (Fig. 3). De los 14

países de la cuenca mediterránea contemplados en esta revisión, el antroma de

tierras de cultivo fue objeto de estudio en un 29.3% de los casos. Los pueblos,

los paisajes habitados y los pastizales representaron un 16.3%, 19.7% y 18.4%

de los antromas estudiados, respectivamente. En menor medida estuvieron

representados los antromas acuáticos, agua dulce y marino suponiendo un 2.0%

cada uno.

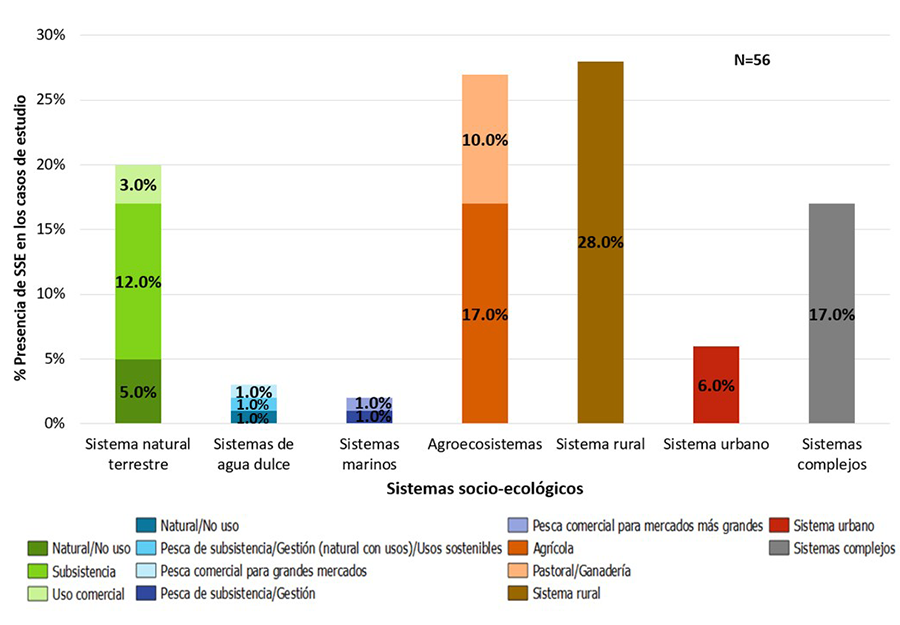

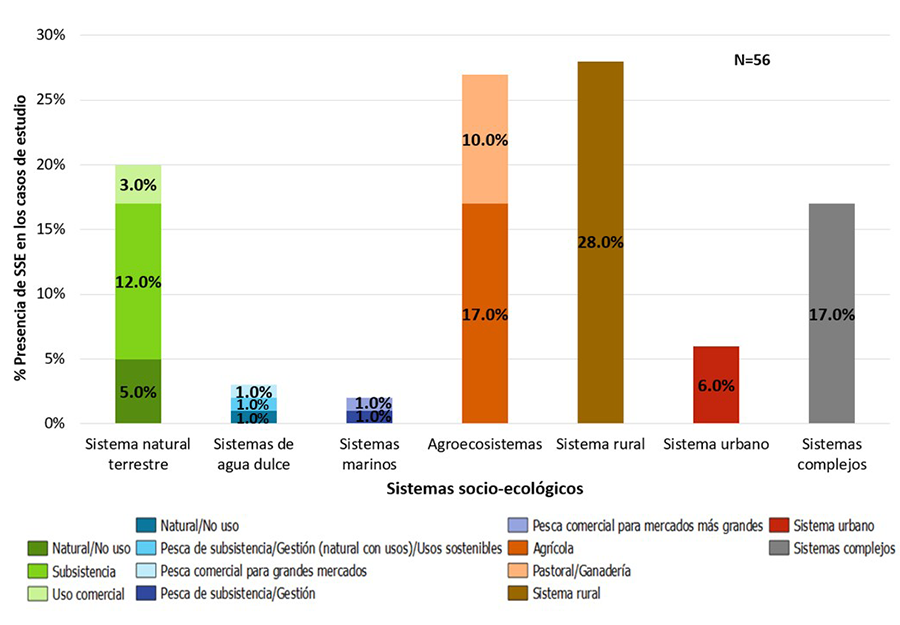

Respecto a los tipos de sistemas socio-ecológicos, los

resultados mostraron que la mayoría de las investigaciones se llevaron a cabo

en sistemas rurales (28.0% de los casos de estudio), seguidos de los

agroecosistemas (27.0%, compuesto por los subsistemas pastoral/ganadería 10.0%,

y agrícola 17.0%), sistema natural terrestre (20.0%, compuesto por los

subsistemas natural/no uso 5.0%, subsistencia/usos sostenibles 12.0%, uso

comercial (3.0%)). Los sistemas complejos (17.0%), los urbanos (6.0%), y los

sistemas acuáticos de agua dulce (3.0%) o marinos (2.0%) fueron los menos

estudiados (Fig. 4).

Figura 2. Evolución temporal de los casos de

estudio que estudian la diversidad biocultural entre los años 2009 y 2021,

incluyendo la evolución del estudio entre los continentes que integran la

cuenca Mediterránea. N = 56 casos de estudio.

Figure

2. Temporal evolution of case that study studying

biocultural diversity between 2009 and 2021, including the evolution of the

study between the continents that make up the Mediterranean basin. N = 56 cases of study.

Figura 3. Distribución

geográfica de los casos de estudio (CE) revisados que estudian la diversidad

biocultural (DBC) en la cuenca del Mediterráneo, incluyendo los diferentes

antromas presentes en sus paisajes. N = 56 casos de estudio.

Figure 3. Geographical distribution of reviewed case studies (CE) studying biocultural diversity (BCD) in the Mediterranean basin, including the different anthromes present in their landscapes. N = 56 cases of study.

Figura 4. Sistemas

socio-ecológicos y subsistemas estudiados en la cuenca Mediterránea. SSE:

sistemas socio-ecológicos. N = 56 casos de estudio.

Figure 4.

Socio-ecological systems and subsystems studied in the Mediterranean basin.

SSE: social-ecological systems. N = 56 cases of study.

Características de los casos de

estudio

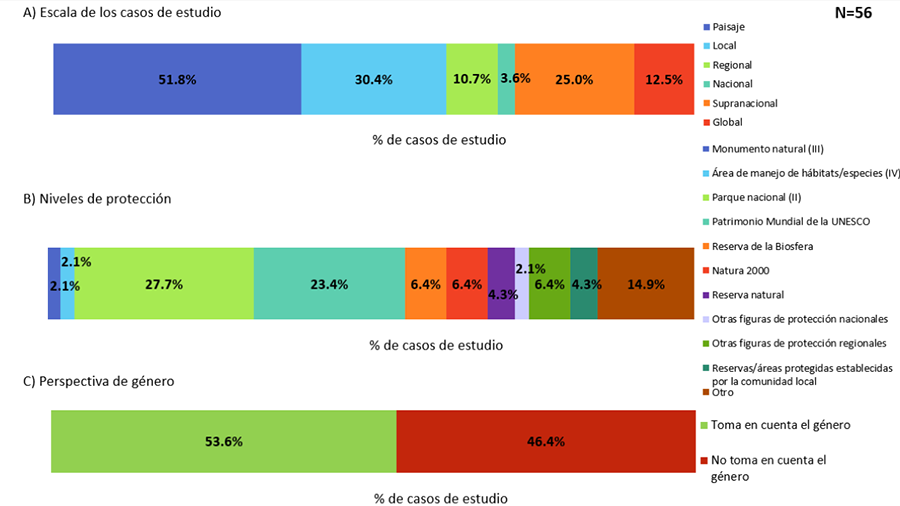

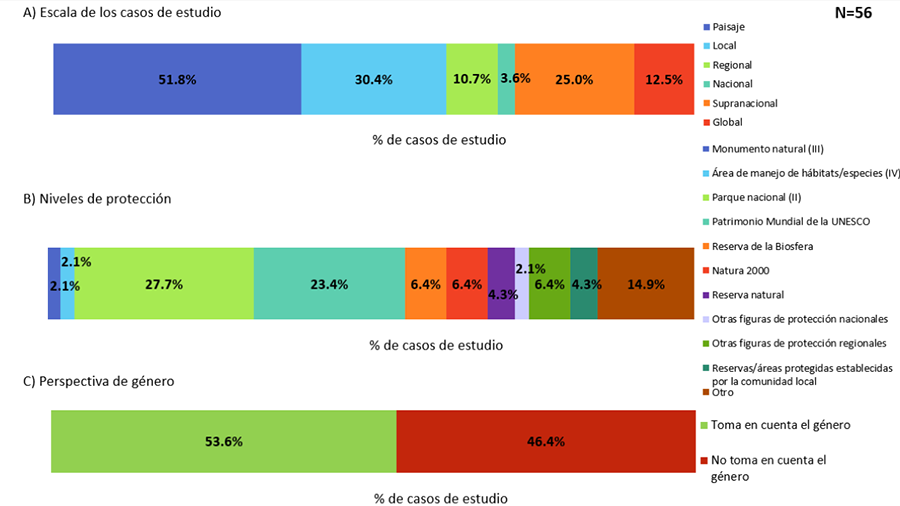

El 52.0% de los casos de estudio se llevaron a cabo a escala

de paisaje, seguido de la escala local (30.0%), escala supranacional (25.0%) y

de forma más escasa, global, supranacional y regional (13.0%, 4.0% y 11.0%,

respectivamente) (Fig. 5). Los casos de estudio

enfocados en zonas protegidas representaron el 42.9%, siendo la figura de

protección más frecuente la de Parque Nacionalque representa el 28.0%

de los casos, seguida por el Patrimonio Mundial de la UNESCO con un 23.0%. Se

encontraron otras figuras de protección diversas con escasa repetibilidad.

Estas se incluyeron en la categoría “Otro” suponiendo el 15.0% del total. El 57.1%

los casos de estudios se desarrollaron en espacios no protegidos. Por último,

el 54.0% de los casos consideraron la perspectiva de género en sus estudios.

Diversidad

biocultural estudiada

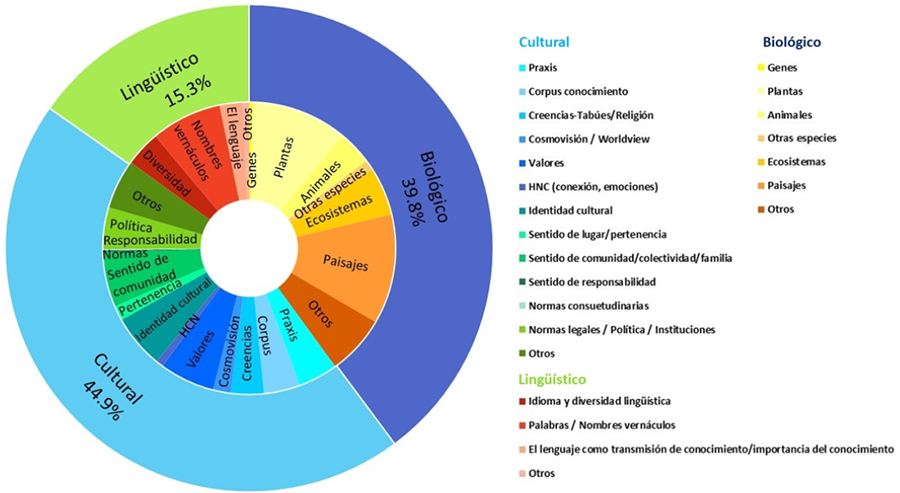

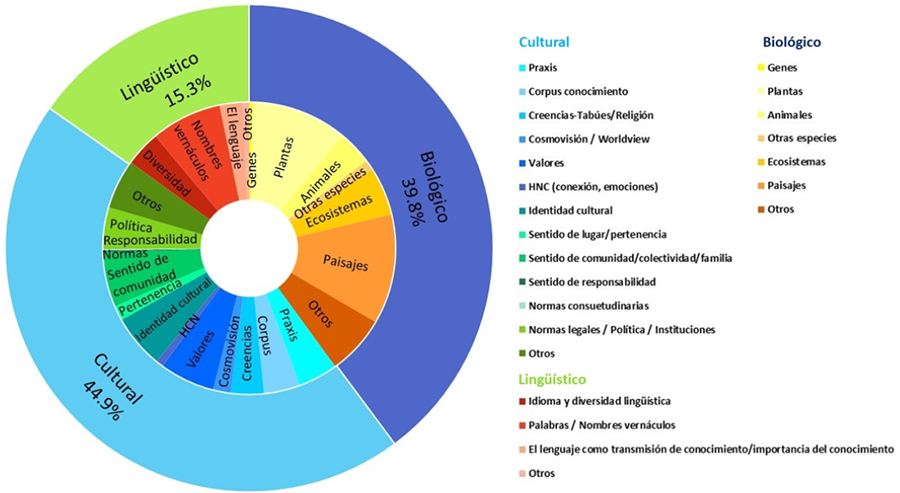

La categoría cultural fue la dimensión más estudiada,

representando un 44.9% de los casos de estudio. Esta categoría fue seguida de

la biológica (39.8%) y por último la lingüística (15.3%) (Fig.

6). Entre los componentes identificados en la categoría cultural, la

identidad cultural (5.9%) junto a los valores (6.1%) y el sentido de

comunidad/colectividad (6.1%), fueron los más estudiados a diferencia de las

normas consuetudinarias (0.2%) y el sentido de la responsabilidad (0.2%) que

fueron menos exploradas. En la categoría biológica, los paisajes fueron los

componentes más considerados (12.2%), seguido por de los ecosistemas (7.4%) y

las plantas (10.6%), sin embargo, los estudios genéticos (0.4%) no obtuvieron

la misma atención. Por último, en la categoría lingüística predominó el estudio

de palabras/nombres vernáculos (7.8%), junto al idioma y la diversidad

lingüística (3.9%).

Figura 5. Porcentaje de

casos de estudio según A) escala de investigación; B)

categorías de protección y C) inclusión de perspectiva de género. N = 56 casos de estudio.

Figure

5. Percentage of case studies according to A) research scale; B) protection categories and C) inclusion of gender perspective. N= 56 cases of study.

Figura 6. Diagrama solar con el porcentaje de casos de

estudio que abordan las categorías de la diversidad biocultural definidas por

Maffi (2005) y subcategoría.

Figure 6. Solar diagram showing the percentage of case studies that address the categories of biocultural diversity defined by Maffi (2005) and subcategories.

Impulsores

de cambio

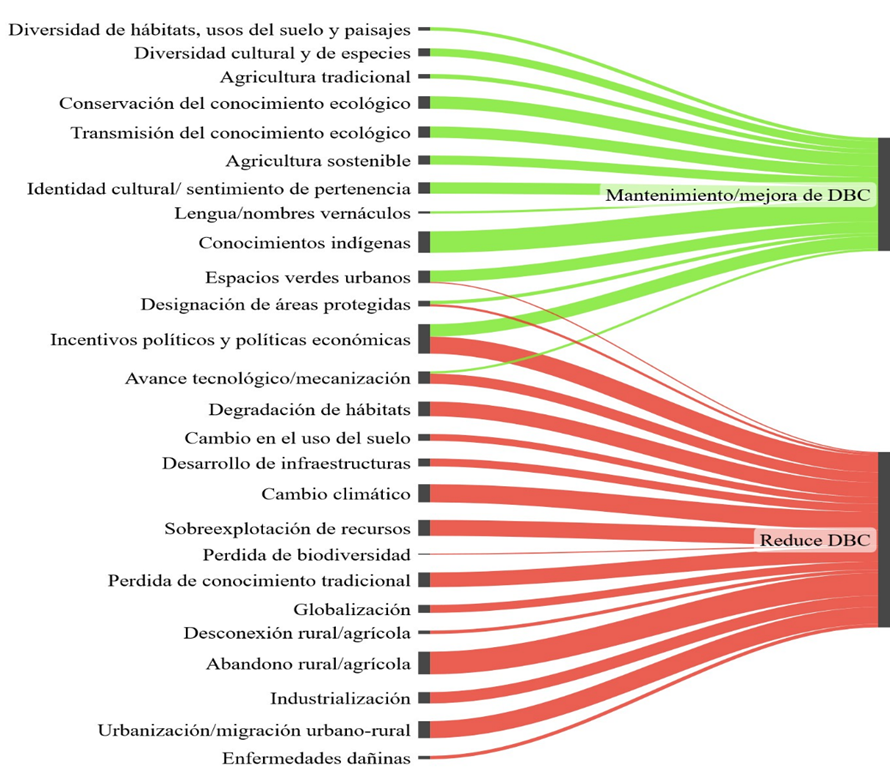

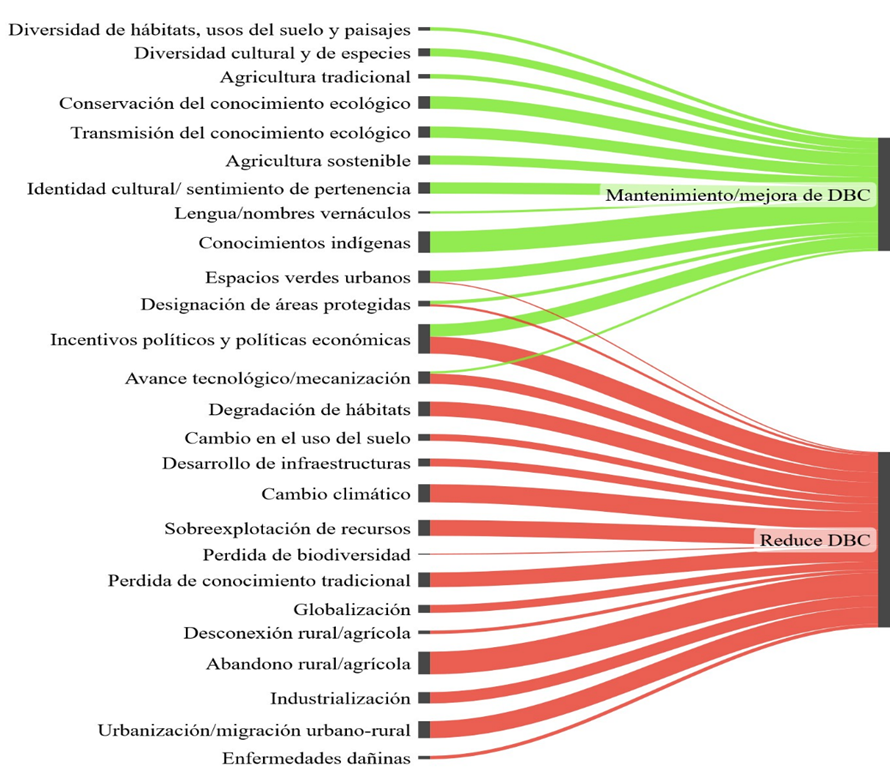

El 67.9% de los casos de

estudio investigaron el papel que tienen diferentes impulsores de cambio en el

estudio de la diversidad biocultural en la cuenca mediterránea. La mayoría de

estos impulsores, fueron identificados como negativos o como aquellos que

disminuyen la diversidad biocultural (58.1%) (Fig. 7). Estos impulsores son aquellos relacionados con la degradación de los

hábitats (23.2% del total de los casos de estudio, cambio climático (28.6%),

sobreexplotación de recursos (25.0%), pérdida de conocimiento (p.ej.

tradicional, local e indígena) (23.2%) y el abandono rural (35.7%). Por otro

lado, en el 41.9% de los casos de estudio se identificaron impulsores

positivos, es decir aquellos que contribuyen a mantener o aumentar la

diversidad biocultural (Fig. 7).

Los principales impulsores

positivos fueron la conservación de las costumbres indígenas, visión y

población tradicional (33.9%), conservación, documentación y protección del

conocimiento ecológico, agrícola, tradicional, local e indígena (19.6%) y, en

menor medida, la protección de la identidad cultural y el sentido de

pertenencia (17.9%). De la misma forma, se observaron distintos impulsores que

pueden influenciar a la diversidad biocultural tanto de forma negativa como

positiva. Estos impulsores agrupan a los espacios urbanos verdes (17.9%

positivo y 1.8% negativo), la designación de espacios protegidos (5.4% positivo

y 3.6% negativo), los incentivos políticos y políticas económicas (19.6%

positivo y 26.8% negativo) (p.ej. inclusión de las minorías, reconocimiento

externo, políticas gubernamentales, acuerdos con el comercio internacional,

etc.) y el avance tecnológico y mecanización (3.6% positivo y 16.1% negativo).

Figura 7. Diagrama

Sankey conectando los impulsores de cambio (columna de la izquierda) que

reducen (flujos rojos) o mantienen/mejoran (flujos verdes) la diversidad

biocultural (DBC) (columna derecha) contemplados en los casos de estudio. Las

líneas más anchas representan una mayor frecuencia de interacciones entre las

variables y el ancho del nodo representa el nivel de importancia de cada

variable.

Figure

7. Sankey diagram connecting the drivers of change (left column) that reduce (red flows) or maintain/improve (green flows) biocultural diversity (BCD) (right column) in the case studies. Wider lines represent a higher frequency of interactions between variables and the width of

the node represents the level of importance of each variable.

Esfuerzos presentes y futuros

para conservar la diversidad biocultural

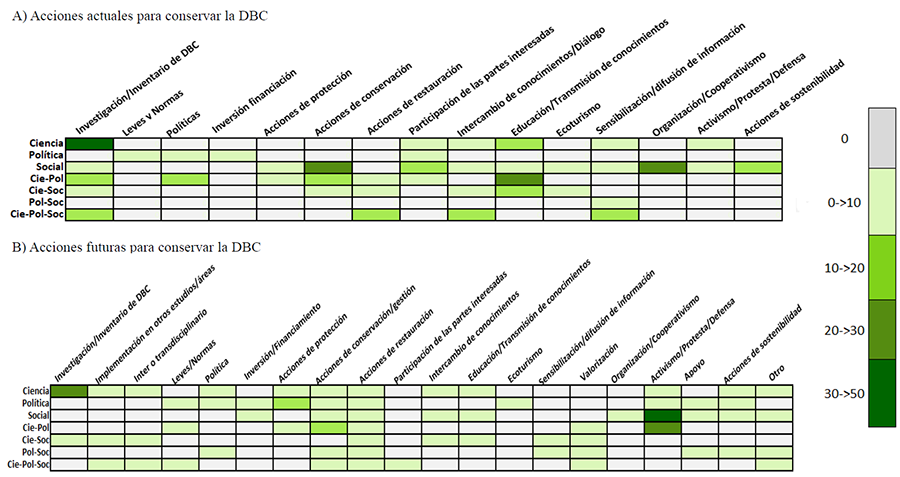

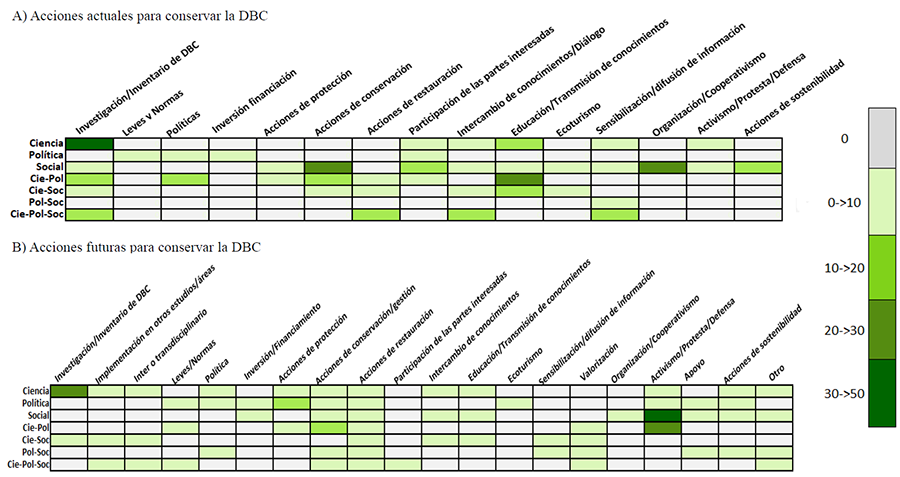

El 63.2% de los casos de estudio identificaron medidas,

esfuerzos y/o acciones para mejorar y mantener la diversidad biocultural (Fig. 8). Estas incluyeron medidas en el campo de la

investigación (22.9% del total de los esfuerzos), generalmente llevadas a cabo

por la comunidad científica (54.5%) (Fig. 8A). De

la misma forma las acciones de conservación, gestión y medios de vida (12.7%)

fueron realizadas generalmente por la sociedad (55.1%). Por último, las

acciones que tienen relación con el establecimiento de leyes y normas

representaron un 0.3% y fueron llevadas a cabo en su totalidad por personas que

trabajaban en al ámbito de la política o la gestión. En el futuro, el 77.6 % de

los casos de estudio incluyeron la necesidad de esfuerzos, acciones y/o medidas

a largo plazo (Fig. 8B). En particular, estas

medidas estuvieron relacionadas con acciones en el campo del activismo (22.7%

del total de medidas), más de la mitad de ellas (51.5%) propuestas por la

sociedad. Las acciones de investigación (11.0% del total de los esfuerzos) también

estuvieron presentes.

Figura 8. A) Heatmap de acciones

actuales para conservar la diversidad biocultural (DBC) y qué sector las está

llevando a cabo. B) Heatmap de acciones futuras para conservar la

diversidad biocultural (DBC) y qué sector las va a llevar a cabo.

Figure 8. A) Heatmap

of current actions to conserve biocultural diversity (BCD) and which sector is

carrying them out. B) Heatmap of future actions to conserve biocultural

diversity (BCD) and which sector will be carrying them out.

Discusión

Estado

del conocimiento científico sobre la diversidad biocultural en la cuenca

mediterránea

Este trabajo identificó un crecimiento exponencial en los

últimos 12 años de la literatura científica acerca de la diversidad biocultural

en la cuenca mediterránea (Fig. 2). Esto podría

estar relacionado con la celebración de varios acontecimientos políticos clave

en relación con el reconocimiento de la diversidad biocultural como, por

ejemplo, la Declaración de Belém en el Primer Congreso Internacional de

Etnobiología en 1988, la creación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (NU 1992), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Pueblos Indígenas (NU 2007) o la Evaluación de

Ecosistemas del Milenio (MEA 2005). Además, uno de los

mayores impulsos para este reconocimiento está siendo promovido por los

trabajos desarrollados desde IPBES. En los últimos años, IPBES ha propuesto un

nuevo marco conceptual que permite considerar de forma más relevantes los

aspectos culturales, posicionándose como elemento fundamental para entender las

relaciones con la naturaleza (IPBES 2022; Díaz et al. 2018). En particular, se trata de la

primera evaluación global que examina e incluye sistemáticamente el

conocimiento local e indígena (Pots et al. 2016).

Con todo ello se ha hecho un llamamiento para considerar los conocimientos

tradicionales e indígenas como claves para entender las diversas formas y

valores que conforman la diversidad de relaciones humano-naturaleza (IPBES 2022).

Los resultados obtenidos, además, muestran un sesgo en la

distribución geográfica de los casos de estudio. Se observó una notable

diferencia en el número de casos de estudio realizados en el norte de la cuenca

(perteneciente al continente europeo) con respecto a los desarrollados en el

sur, compuesto principalmente por países del continente africano (Fig. 3). Estos patrones a nivel geográfico se han

encontrados en estudios anteriores como, por ejemplo, en el estudio de los

efectos del abandono rural (Quintas-Soriano

et al. 2022) o sobre servicios de los ecosistemas (Nieto-Romero et al. 2014). Esta disparidad

puede deberse a varias razones como, por ejemplo, al desarrollo de políticas y

regulaciones sólidas sobre la conservación de la biodiversidad y la promoción

de prácticas sostenibles por parte de la Unión Europea. Entre ellas podrán considerarse

la Política Agrícola Común, la Directiva de Aves y Hábitats de la Unión Europea

junto con la Red Natura 2000, los Programas y proyectos como MedINA (Instituto

Mediterráneo de Naturaleza y Antropología), los programas Interreg-MED como

Comunidad Mediterránea para la Protección de la Biodiversidad (con sus siglas

en inglés, MBPC), los Proyectos Life, los EUROPARC y la Biblioteca del

Patrimonio de Biodiversidad (BHL con sus siglas en inglés), entre otros.

Además, la alta disponibilidad de datos y recursos científicos debido a una

larga tradición científica europea, impulsada por importantes inversiones en

investigación y proyectos relacionados con la biodiversidad y diversidad

biocultural, puede explicar el avance del conocimiento en los países del norte

mediterráneo en comparación con el continente africano y asiático. En el caso

de África se encontraron varias investigaciones, pero la tendencia general

indicó que hasta la fecha se había prestado relativamente poca atención a al

estudio de las relaciones entre la biodiversidad y la cultura en este

continente. Esta escasa atención podría estar relacionada con la falta de

consideración de los enfoques indígenas hacia la conservación en estas áreas (Lukawiecki et al. 2022). Por ejemplo, hasta la

fecha solo dos países africanos reconocen los derechos de propiedad colectiva

de los pueblos indígenas y comunidades locales en África y como consecuencia,

la legislación y políticas estatales no refleja los problemas y necesidades

específicas que sufre estas comunidades y tiene una repercusión directa en la

conservación de la diversidad biocultural (Larson et

al. 2022). Esta disparidad sugiere que el estudio de la diversidad

biocultural debe ser abordado de forma que los tres continentes cooperen entre

sí, evitando el colonialismo científico, es decir, que investigadores o

instituciones de países más desarrollados o privilegiados dominen la agenda de

investigación de los países en desarrollo (Iniesta-Arandia

et al. 2020). Además, es necesario establecer una serie de medidas para

reducir las diferencias en la inversión para la investigación que hay entre

diferentes países y continentes que provocan brechas significativas en los

avances científicos.

En relación con los antromas (Ellis

et al. 2021), los resultados reflejan que la mayoría de los casos de

estudio han centrado su investigación en pastizales, tierras de cultivo y

paisajes habitados (Fig. 3). Estos resultados

pueden explicarse debido a la fuerte influencia que las comunidades locales e

indígenas tienen sobre estos ecosistemas a través de su manejo y gestión (Plieninger y Bieling 2012; Quintas-Soriano et al. 2023). Estos

ecosistemas se caracterizan por su alta biodiversidad y contienen buenos

ejemplos de paisajes históricos como la dehesa, o los paisajes en terrazas, en

los que aún se aplican prácticas y conocimientos tradicionales, exponiendo, así

como el ser humano ha sido capaz de adaptarse a las condiciones ambientales

manteniendo a su vez la biodiversidad en estas zonas (Martín-López et al. 2016; Quintas-Soriano et al. 2023). Sin embargo,

hay países donde una buena parte de los casos de estudio se han centrado en

antromas densamente poblados, como es el caso de Portugal, España, Eslovenia e

Italia (Fig. 3). Como indican Cocks y Wiersum (2014), el concepto de la

diversidad biocultural debe ampliarse para incluir prácticas y valores

relativos a la biodiversidad de cualquier tipo de sociedades, tanto

tradicionales o rurales como modernizadas o urbanas, esto último debido a que

estas zonas son las más habitadas actualmente, albergando una gran mezcla de

culturas. El hecho de que estén presentes de forma significativa una gran

cantidad de valores bioculturales en sistemas periurbanos y urbanos muestra que

las interacciones entre la cultura y la biodiversidad no se limitan solo a las

comunidades rurales indígenas tradicionales y que incluso los entornos urbanos

son capaces de ofrecernos oportunidades para evaluar expresiones novedosas de

la diversidad biocultural en condiciones modernizadas (Elands

et al. 2015, 2019).

En cuanto a los sistemas socio-ecológicos, los resultados

también mostraron como la diversidad biocultural se estudia principalmente en

sistemas terrestres, en su mayoría sistemas rurales y agroecosistemas. Esto

podría deberse a que estos sistemas se caracterizan por haber co-evolucionado

junto con las poblaciones locales a través de procesos históricos de

domesticación continua, lo que permite observar una gran diversidad de

expresiones bioculturales (Agnoletti et al. 2015).

Por ello, se considera que estos sistemas pueden actuar como refugios de

diversidad biocultural (Barthel et al. 2013).

Por ejemplo, estudios realizados en huertos de sistemas rurales corroboran la

gran cantidad de conocimiento ecológico tradicional asociado y cómo este

contribuye a la gestión de este tipo de agroecosistemas y de la diversidad

biocultural (Berkes et al. 2000; Burke et al. 2022). Entre ellos hay una gran variedad

refranes y prácticas concretas de gestión, manejo y uso de estos cultivos

tradicionales. Además, el cultivo tradicional, la recolección de plantas

silvestres y otras prácticas de gestión suelen ser actividades sociales

importantes que contribuyen a definir la identidad cultural y proporcionan

vínculos con la historia, los antepasados, el territorio, el arte y la

filosofía ambiental de cada cultura (Calvet et al.

2014).

En cuanto a los casos desarrollados en áreas protegidas, los

Parques Nacionales y la figura de Patrimonio Mundial de la UNESCO fueron los

más ampliamente estudiados (Fig. 5). Esto podría

deberse al hecho de que aproximadamente el 50% de todas las áreas de Parques

Nacionales y zonas protegidas se ubican en territorios gestionados por

comunidades indígenas (United Nations 2019).

De la misma manera, la figura del Patrimonio Mundial de la UNESCO desempeña un

papel destacado en la promoción y protección de los paisajes culturales, además

de actuar como centro de coordinación mundial para la diversidad cultural.

Además, en colaboración con el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), se estableció el

Programa Conjunto sobre los Vínculos entre la Diversidad Biológica y la

Diversidad Cultural (Agnoletti y Rotherham

2015). Esto ha resultado en el desarrollo de numerosos casos de estudio

sobre diversidad biocultural en territorios bajo la protección de esta figura.

Por último, cabe resaltar que más de la mitad de los casos de estudio se

llevaron a cabo en áreas no protegidas. Esto podría deberse a una mayor

facilidad de acceso en territorios no protegidos, lo que facilita la

interacción con las comunidades locales y la recopilación de información. La

investigación en estas zonas también ofrece oportunidades para descubrir áreas

y expresiones de diversidad biocultural, tal vez, poco exploradas. Asimismo,

puede ayudar a establecer nuevas áreas protegidas que integren a las

comunidades locales en la gestión y preservación de estos espacios a través de

sus prácticas, a la vez que proporciona datos valiosos para la formulación de

políticas de conservación.

Categorías

la diversidad biocultural estudiadas en la Cuenca Mediterránea

La conceptualización de la diversidad biocultural, sus

enfoques y clasificaciones, pueden variar según los contextos y los expertos

involucrados. Dado que la diversidad biocultural abarca la interacción compleja

entre la diversidad biológica y cultural, existen múltiples perspectivas y

enfoques para comprender y abordar esta línea de investigación emergente. Una

de las clasificaciones más extendidas y popularizadas fue propuesta por Maffi (2005) y utilizada en el presente trabajo, que

entiende la diversidad biocultural clasificada en las siguientes categorías

principales: biológica, cultural y lingüística. Los componentes de la

diversidad biocultural más estudiados fueron las plantas, paisajes, valores,

identidad cultural, sentido de comunidad y nombres vernáculos. Todos ellos

estuvieron vinculados a paisajes culturales, los cuales se caracterizan por

forjar la identidad de la comunidad a través de su relación con el entorno

natural (Plieninger y Bieling 2012). En

estos paisajes, los conocimientos tradicionales, prácticas culturales y

tradiciones, puede ser factores motivadores para la colaboración y la toma de

decisiones conjuntas en la conservación de la diversidad biocultural, con el

propósito de proteger el territorio que las personas pertenecientes a la

comunidad sienten como propio (Quintas-Soriano

et al. 2023). En general, los componentes de la diversidad biocultural cuyo

estudio implica una mayor dificultad metodológica son aquellos considerados más

abstractos e intangibles como, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad,

los genes (por ejemplo, el genotipo) o la transmisión del conocimiento a través

del lenguaje. Todo ello supone un desafío en el camino hacia el conocimiento de

la diversidad biocultural. Encontrar metodologías y aproximaciones que permitan

comprender en detalle estos componentes más intangibles podría ser una meta

para futuras investigaciones sobre la diversidad biocultural.

Impulsores

de cambio y estrategias para la conservación de la diversidad biocultural

Los resultados mostraron que la mayoría de los impulsores

identificados, suponen una amenaza para la diversidad biocultural. El abandono

de la agricultura tradicional causado por la migración desde las áreas rurales

hacia las zonas urbanas implicó un aumento de la urbanización y degradación de

los hábitats, los cuales destacaron por ser los factores negativos que más

amenazan la diversidad biocultural (Quintas-Soriano

et al. 2022, 2023). La manifestación

de estos impulsores causa la desconexión rural/agrícola, dando lugar a su vez a

un proceso descrito por Rotherham (2008 y 2013) llamado 'separación cultural', definido como

la falta de intervención humana que conduce entre otros al deterioro del

conocimiento tradicional local/indígena, generando la pérdida a largo plazo, a

menudo rápida, de la biodiversidad y la calidad del paisaje. (Bridgewater y Rotherham

2019). Sin embargo, también se identificaron impulsores que pueden

afectar de manera positiva como negativa en la diversidad biocultural, como es

el caso de los espacios verdes urbanos. En su mayoría, presentan aspectos muy

positivos, ya que además de contribuir al bienestar de la población, generan un

fuerte sentimiento de pertenencia a través de la cogestión de estos espacios.

No obstante, los espacios verdes a menudo se han concebido como lugares

uniformes e indiferenciados, centrándose en instalaciones y servicios, con poca

atención prestada al nivel de estructura vegetal o biodiversidad de los parques

(Ives et al. 2017). Con respecto a los factores que

mantienen y/o mejoran la diversidad biocultural, los tres factores muy

relevantes fueron el conocimiento indígena, la conservación del conocimiento

ecológico tradicional, y la transmisión del conocimiento ecológico tradicional.

Estos elementos son considerados muy importantes en este ámbito debido a que ha

proporcionado protección tanto a especies individuales como hábitats completos.

Esto se debe a la importante implicación a nivel cultural que tiene el

conocimiento tradicional, asociado a consideraciones sagradas y creencias o

tabúes religiosos, y que hoy en día gracias a esto actúan como reservorios de

biodiversidad local (García del Amo et al. 2022).

Finalmente, la sociedad, entendida como las comunidades

indígenas, locales, asociaciones de pequeños productores y entidades similares,

fue el grupo de actores más presente en las acciones. No obstante, es

importante destacar que la colaboración entre matriz ciencia-gestión-sociedad

ha demostrado ser más cooperativa de lo esperado al trabajar para implementar

iniciativas a favor de la diversidad biocultural, aunque con ciertas

limitaciones en su diversidad (Fig. 8A) (López-Rodríguez et al. 2020). Las acciones

de conservación principalmente se centran en el empoderamiento local

defendiendo los derechos de las comunidades locales e indígenas con objetivos

como el de generar espacios democráticos para la convivencia de saberes locales

con el propósito de lograr justicia cognitiva (Salas

y Tillmann 2021). Con respecto a los actores comprometidos con llevar a

cabo acciones que conserven la diversidad biocultural en el futuro, observamos

que, al igual que con las propuestas actuales, la responsabilidad recae en gran

medida en la sociedad. En contraste, la alianza entre los tres actores en

relación con las iniciativas pasadas y presentes muestra signos de

debilitamiento en la colaboración entre ellos, debido a la disminución de

propuestas conjuntas en cuanto a las futuras propuestas para conservar la diversidad

biocultural. A pesar de ello, en esta ocasión, las propuestas parecen ser más

variadas. Para abordar este desequilibrio en la matriz, es fundamental

reducirlo mediante la distribución equitativa de responsabilidades y el

establecimiento de redes de apoyo entre los diferentes actores (Gavin et al. 2015).

Conclusiones

Este estudio muestra el incremento en la atención científica

que se ha producido entre los años 2009 y 2021 en la investigación sobre la

diversidad biocultural en la cuenca mediterránea. En particular, los resultados

señalan como la mayoría de los estudios se han

desarrollado en países del norte mediterráneo,

indicando una distribución injusta de los esfuerzos de investigación, ya que

países en el norte de África y en Asia han sido menos estudiados, lo que pone

de manifiesto un sesgo en el foco de la atención científica.

Por otro lado, los resultados mostraron una amplia

distribución de los estudios sobre diversidad biocultural en los distintos

antromas y tipos de sistemas socio-ecológicos. En particular, los sistemas

rurales y agroecosistemas con manejo tradicional sostenible fueron

identificados como zonas de refugio de la diversidad biocultural, donde se

concentraron la mayor parte de los estudios considerados. En este sentido

podemos argumentar que estos sistemas donde existe un vínculo estrecho entre la

población local y los ecosistemas naturales, y donde se generan conocimientos

tradicionales y conocimientos ecológicos locales que están asociados al manejo

tradicional del territorio y su biodiversidad, representan lugares clave para

la conservación de la diversidad biocultural. La conexión humano-naturaleza

puede ser un factor muy relevante para promover relaciones sostenibles con el

medio natural y rural.

Finalmente, la mayoría de los estudios y de los casos de

estudio estuvieron enfocados en el análisis de la diversidad biocultural desde

una perspectiva holística, considerando elementos de diferentes dimensiones (es

decir, biológica, lingüística y cultural). Esto pone de manifiesto la

complejidad del propio concepto de diversidad biocultural, y de la necesidad de

concluir distintas dimensiones para su análisis. Además, los resultados

mostraron un vacío en la comprensión y en el uso de aquellos elementos considerados

como abstractos y más intangibles, como los elementos de cosmovisiones, sentido

de pertenencia o conexión con la naturaleza, todos ellos de la dimensión

cultural. Esto refleja el reto metodológico aún por abordar en el estudio de la

diversidad biocultural y que requerirá mayores aproximaciones desde disciplinas

como las ciencias sociales o la antropología. Finalmente, los trabajos

científicos y casos de estudio analizados proporcionan ideas clave para incluir

la diversidad biocultural en la toma de decisiones, por ejemplo, a través del

diseño de políticas sostenibles y culturalmente

sensibles, y el desarrollo de acciones que aborden los retos complejos que la

conservación de la biodiversidad enfrenta no

solo en la cuenca mediterránea sino también a escala global.

Disponibilidad de los datos

Este artículo no utiliza conjuntos de datos.

Contribución de los autores

CQS y AJC Conceptualización, IOU Curación de datos, SLM

Análisis formal, IOU Metodología, CQS y AJC Supervisión, IOU y SLM

Visualización, SLM y CQS Redacción - Borrador original, CQS, AJC, IOU Redacción

- Revisión y edición.

Agradecimientos

Este proyecto ha recibido

financiación de la Secretaría General de Universidades, Investigación y

Tecnología, de la Junta de Andalucía del Programa destinado a la captación de

talento investigador (Programa EMERGIA), BioDIV Project. CQS agradece la

financiación proporcionada por el acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie

nº 101031168.

Referencias

Agnoletti,

M., Rotherham, I.D. 2015. Landscape and biocultural

diversity. Biodiversity and Conservation 24(13), 3155-3165. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1003-8

Agnoletti,

M., Tredici, M., Santoro, A. 2015. Biocultural diversity and landscape patterns in three historical

rural areas of Morocco, Cuba and Italy. Biodiversity and Conservation

24(13), 3387-3404. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1013-6

Barthel, S., Crumley, C.L., Svedin, U. 2013. Biocultural Refugia: Combating

the Erosion of Diversity in Landscapes of Food Production. Ecology and

Society 18(4): 71. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06207-180471

Berkes, F. 2001. Religious traditions and biodiversity. In: Levin, S. (Ed.) Encyclopedia of Biodiversity, pp. 109-120.

Elsevier, New York, USA. https://doi.org/10.1016/b0-12-226865-2/00231-5

Berkes, F., Colding, J., Folke, C. 2000. Rediscovery of Traditional

Ecological Knowledge as Adaptive Management on JSTOR. Ecological

Applications 10(5), 1251-1262. https://doi.org/10.2307/2641280

Bridgewater, P.,

Rotherham, I.D. 2019. A critical perspective on the concept of

biocultural diversity and its emerging role in nature and heritage

conservation. People and Nature 1(3), 291-304. 9. https://doi.org/10.1002/pan3.10040

Burke, L., Díaz-Reviriego, I., Lam, D.P.M., Hanspach, J. 2022. Indigenous

and local knowledge in biocultural approaches to sustainability: a review of

the literature in Spanish. Ecosystems and people, 19(1). https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2157490

Burke, L.,

Díaz-Reviriego, I., Lam, D.P., Hanspach, J. 2023. Indigenous and

local knowledge in biocultural approaches to sustainability: A review of the

literature in Spanish. Ecosystems and People 19(1), 2157490. https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2157490

Calvet, M.L., Garnatje, R.T., Parada, M., Valles, X.J., Reyes G.V. 2014. Más

allá de la producción de alimentos: Los huertos familiares como reservorios de

diversidad biocultural. Ambienta 107, 40-53.

Castro, A.J., Otamendi-Urroz,

I., Quintas-Soriano, C., Suárez Alonso, M.L., Vidal-Abarca, M.R., Martín-López,

B. 2023. Repensar la conexión con la naturaleza a través de las emociones. Ecosistemas

32 (especial): 2502. https://doi.org/10.7818/ECOS.2502

Cocks, M., Wiersum, F. 2014.

Reappraising the concept of biocultural diversity: A

perspective from South Africa. Human Ecology 42(5), 727-737. https://doi.org/10.1007/s10745-014-9681-5

Díaz, S., Pascual, U., Stensekem M., Martín-López, B., Watson, R.T.,

Molnar, Z., Hill, R., et al. 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 359, 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826

Díaz-Reviriego, I.,

Hanspach, J., Torralba, M., Ortiz-Przychodzka, S., Benavides Frias, C.,

Burke, L., García-Martín, M. et al. 2024. Appraising

biocultural approaches to sustainability in the scientific literature in

Spanish. Ambio 53, 499–516. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01969-3

Dudley, N. (Ed.). 2008.

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas

protegidas. UICN, Gland, Suiza. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2008.PAPS.2.es

Elands, B., Wiersum, K., Buijs, A., Vierikko, K. 2015. Policy interpretations and manifestation of biocultural diversity in

Urbanized Europe: Conservation of lived Biodiversity. Biodiversity and

Conservation 24(13), 3347-3366. https://doi.org/10.1007/s10531-015-0985-6

Elands, B., Vierikko, K., Andersson, E., Fischer, L.K., Gonçalves, P.,

Haase, D., Kowarik, I., et al. 2019. Biocultural Diversity: a novel concept to

assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in

cities. Urban Forestry & Urban Greening 40, 29-34. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.006

Ellis,

E.C., Ramankutty, N. 2008. Putting people in the

map: anthropogenic biomes of the world. Frontiers in Ecology and the

Environment 6(8), 439-447. https://doi.org/10.1890/070062

Ellis, E.C., Gauthier, N., Goldewijk, K.K., Bird, R.B., Boivin, N., Díaz,

S., Fuller, D.Q., et al. 2021. People have shaped most of terrestrial nature

for at least 12,000 years. PNAS 118(17), e2023483118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023483

García-del-Amo, D.,

Gálvez-García, C., Iniesta-Arandia, I., Moreno-Ortiz, J., Reyes-García, V.

2022. Local Ecological Knowledge and the Sustainable

Co-Management of Sierra Nevada’s Social-Ecological System. In: Zamora, R.,

Oliva, M. (eds) The Landscape of the Sierra Nevada. Springer, Cham,

Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94219-9_21

Gavin, M.C., McCarter, J., Mead, A.T.P., Berkes, F., Stepp, J.R.,

Peterson, D., Tang, R. 2015. Defining biocultural approaches to conservation. Trends

in Ecology and Evolution 30(3), 140-145. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.12.005

Ghafraoui, Y.E.,

Quintas-Soriano, C., Pacheco-Romero, M., Murillo-López, B.E., Castro, A. 2023. Diverse values of nature shape human connection to Dryland

landscapes in Spain. Journal of Arid Environments 216, 105023. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2023.105023

Grimm, G. 2019. The Need for a Culture of Sustainable Agricultural Ethics

as a Response to Biocultural Homogenization, Food Shortages, and Environmental

Degradation. In: Landmark Conference Summer

Research Symposium 15 (2019). Available at: https://jayscholar.etown.edu/landmark/2019/july11/15

Hanspach, J., Haider, L.J., Oteros-Rozas, E., Olafsson, A.S., Gulsrud, N.M.,

Raymond, C.M., Torralba, M., et al. 2020. Biocultural approaches to

sustainability: A systematic review of the scientific literature. People and

nature 2(3), 643-659. https://doi.org/10.1002/pan3.10120

Hill, R., Nates‐Parra, G., Quezada‐Euán, J.J.G., Buchori, D., LeBuhn, G., Maués, M.M., Pert, P.L., et

al. 2019. Biocultural approaches to pollinator conservation. Nature

Sustainability 2(3), 214-222. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0244-z

Iniesta-Arandia, I.,

Quintas-Soriano, C., García-Nieto, A.P., Hevia, V., Díaz-Reviriego, I.,

García-Llorente, M., Oteros-Rozas, E., et al. 2020. ¿Cómo pueden contribuir los

estudios feministas y poscoloniales de la ciencia a la coproducción de

conocimientos? Reflexiones sobre IPBES. Ecosistemas

29(1), 1936. https://doi.org/10.7818/ECOS.1936

IPBES 2022. Summary for policymakers of the methodological assessment of

the diverse values and valuation of nature of the intergovernmental

science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. Pascual

U., Balvanera, P., Christie, M., Baptiste, B., González-Jiménez, D., Anderson,

C.B., Athayde, S., et al. (eds.). IPBES secretariat, Bonn,

Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392

Ives, C.D., Giusti, M., Fischer, J., Abson, D.J., Klaniecki, K.,

Dorninger, C., Laudan, J., et al. 2017. Human–nature

Connection: A Multidisciplinary review. Current Opinion in Environmental

Sustainability 26-27, 106-113. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.05.005

Larson, A., Frechette, A., Ojha, H., Lund, J.F., Monterroso, I., Riamit, Baa,

O.E. 2022. Chapter 4: Land rights of indigenous

peoples and local communities. The Land Gap Report.

López-Rodríguez,

M.D., Ametzaga-Arregi, I., Viota, M., Cabello, F.J. 2020. Interfaz

ciencia-gestión-sociedad en el ámbito de la conservación: avances conceptuales

y metodológicos. Ecosistemas 29(1),

1965. https://doi.org/10.7818/ECOS.1965

Lukawiecki, J., Wall, J.D., Young, R., Gonet, J., Azhdari, G., Moola, F. 2022.

Operationalizing the Biocultural Perspective in Conservation Practice: A

Systematic Review of the Literature. Environmental Science & Policy

136, 369-376. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.016

Maffi, L. 2005. linguistic, cultural, and biological diversity. Annual

Review of Anthropology 34(1), 599-617. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120437

Maffi, L. 2007. Biocultural diversity and sustainability. In: Pretty, J. Ball, A.,

Benton, T., Guivant, J., Lee, D., Orr, D., Pfeffer, M., Ward, H. (eds.). Sage

Handbook on Environment and Society, Pp. 267-277. Sage Publications. London, UK.

Martín-López, B.,

Oteros-Rozas, E., Cohen-Shacham, E., Santos-Martin, F., Nieto-Romero, M.,

Carvalho-Santos, C., González, J.A., et al. 2016. Ecosystem

services supplied by Mediterranean Basin ecosystems. Routledge. In: Potschin,

M., Haines-Young, R., Fish, R., Turner, R.K. (Eds.), Routledge Handbook of

Ecosystem Services, pp. 405–414. Routledge, New York, USA. https://doi.org/10.4324/9781315775302-35

MEA 2005. Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human

Well-Being: wetlands and water synthesis. World Resources Institute,

Washington DC. USA. Available at: https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

Médail, F.,

Quézel, P. 1999. Biodiversity Hotspots in the

Mediterranean Basin: Setting Global Conservation Priorities. Conservation

Biology 13(6), 1510-1513. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.98467.x

Merçon, J., Vetter, S., Tengö, M., Cocks, M., Balvanera, P., Rosell, J.A.,

Ayala-Orozco, B. 2019. From local landscapes to international policy:

Contributions of the biocultural paradigm to global sustainability. Global

Sustainability 2, E7. https://doi.org/10.1017/sus.2019.4

Miller, J.R. 2005. Biodiversity conservation and the extinction of experience. Trends

in ecology evolution 20(8), 430-434

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A.B.,

Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature

403(6772), 853-858. https://doi.org/10.1038/35002501

Naciones Unidas 1992. Convención Marco sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

Naciones Unidas 2007. Declaración

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Nieto-Romero, M., Oteros‐Rozas, E., González, J.A.,

Martín‐López, B. 2014. Exploring the knowledge Landscape of Ecosystem Services Assessments

in Mediterranean Agroecosystems: Insights for Future Research. Environmental

Science & Policy 37, 121-133. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.09.003

Nisbet, E.K., Zelenski, J.M., Murphy, S.A. 2009. The nature relatedness

scale: Linking individuals' connection with nature to environmental concern and

behaviour. Environment and behaviour 41(5), 715-740. https://doi.org/10.1177/001391650831874

Otamendi-Urroz, I.,

Quintas-Soriano, C., Martín-López, B., Expósito-Granados, M., Alba-Patiño, D.,

Rodríguez-Caballero, E., García-Llorente, M., et al. 2023. The

role of emotions in human–nature connectedness within Mediterranean landscapes

in Spain. Sustainability Science 18(5), 2181-2197. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01343-y

Plieninger,

T, Bieling, C. 2012. Resilience and the cultural

landscape: understanding and managing change in human-shaped environments.

Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/cbo9781139107778

Pinto-Correia,

T., Vos, W. 2004. Multifunctionality

in Mediterranean landscapes–past and future. The new dimensions of the

European landscape 4, 135-164.

Potts, S.G. Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H.T., Ann Bartuska, A.,

Medellín, R.A., Baste, I.A., Oteng-Yeboah, A., et al. (eds.) 2016. Summary

for Policymakers of the Assessment Report of the Intergovernmental

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators,

Pollination and Food Production. IPBES, Bonn,

Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856

Quintas-Soriano, C., Buerkert, A., Plieninger, T. 2022. Effects of land abandonment

on nature contributions to people and good quality of life components in the

Mediterranean region: a review. Land Use Policy 116:106053. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106053

Quintas‑Soriano, C., Torralba, C., García‑Martín, M., Plieninger, T. 2023.

Narratives of land abandonment in a biocultural landscape of Spain. Regional Environmental Change 23:144. https://doi.org/10.1007/s10113-023-02125-z

Riechers, M., Martín-López, B., Fischer, J. 2021. Human–nature connectedness

and other relational values are negatively affected by landscape

simplification: insights from Lower Saxony, Germany. Sustainability Science 1-13.

Rotherham, I.D.

2008. The importance of cultural severance in

landscape ecology research. In: Dupont, A. Jacobs, H. (Eds.) Landscape

Ecology Research Trends, pp. 71-87. Nova Science Publishers Inc.,

Hauppauge, NY, USA.

Rotherham, I.D.

2013. Cultural Severance and the End of Tradition.

In: Rotherham, I. (eds). Cultural Severance and the Environment.

Environmental History, vol 2. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6159-9_2

Salas,

M.A., Tillmann, T. 2021. El poder

transformador de los saberes en paisajes de terrazas. Vegueta. Anuario de la

Facultad de Geografía e Historia 21(1), 267-301. https://doi.org/10.51349/veg.2021.1.11

Sterling, E.J., Filardi, C., Toomey,

A., Sigouin, A. Betley, E., Gazit, N., Newell, J., et al. 2017.

Biocultural approaches to well-being and sustainability indicators across

scales. Nature

ecology & evolution 1, 1798–1806 2017. https://doi.org/10.1038/s41559-017-0349-6

Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., Boege, E. 2019. ¿Qué es la

Diversidad Biocultura? (Primera Edición). Universidad Nacional Autónoma de

México. Morelia, México.

Turner, N.J.,

Boelscher-Ignace, M., Ignace., R. 2000. Traditional Ecological

Knowledge and Wisdom of Aboriginal Peoples in British Columbia on JSTOR. Ecological

Applications, 10, 1275-1287. https://doi.org/10.2307/2641283

UNESCO 1985. El Mediterráneo y

su mundo. El Correo de la UNESCO: una ventana abierta sobre el mundo

XXXVIII, 12 [Diciembre]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000067988_spa?posInSet=1&queryId=3e3f42dc-4f76-48fb-8bbd-1ce41efacb27

United Nations

2019. The United Nations permanent forum on

indigenous issues. Available at: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/04/Spanish-Conservation-backgrounder-FINAL_ES.pdf

Anexo / Appendix

Tabla A1. Definición de

los antromas contemplados en la investigación, descritos por Ellis et al. 2021, Ellis

y Ramankutty 2008.

Table

A1. Definition of the anthromes contemplated in the

research, described by Ellis

et al. 2021, Ellis y Ramankutty 2008.

|

Asentamientos

densos

|

Densamente

poblado, con más del 20% de la tierra clasificada como urbana. Aunque este

nivel de antroma ocupa la menor área de tierra, alberga el segundo mayor

porcentaje de la población mundial. Produce el segundo porcentaje más bajo de

calorías alimenticias a nivel mundial (Ellis y Ramankutty 2008).

|

|

Pueblos

|

Área agrícola densamente poblada, distinguida por el

tipo de agricultura en cada categoría. Alberga el mayor porcentaje de la

población mundial y realiza la mayor contribución a las calorías alimenticias

a nivel global. Los pueblos contribuyen con el segundo porcentaje más bajo a

las áreas protegidas y áreas clave de biodiversidad, al tiempo que ocupan el

segundo porcentaje más pequeño de la superficie terrestre global (Ellis y

Ramankutty 2008).

|

|

Tierras

de cultivo

|

Áreas con más del 20% de cobertura de cultivos, tienen

diversas densidades de población e incorpora variedad de prácticas agrícolas.

Prioriza la producción de alimentos, y ocupa el cuarto puesto entre los demás

antromas en cuanto al porcentaje más alto de área terrestre global, mientras

se sitúa en el cuarto lugar en relación con los porcentajes de áreas

protegidas y áreas clave de biodiversidad. Este antroma tiene variedad de

densidades de población, ubicándose en el tercer lugar de los seis en el porcentaje

de población mundial (Ellis y

Ramankutty 2008).

|

|

Pastizales

|

Áreas

con el segundo porcentaje más grande de la superficie terrestre global,

contribuyendo con el segundo porcentaje más grande a las áreas clave de

biodiversidad y el tercer porcentaje más grande a las áreas protegidas.

Ocupan el cuarto en cuanto al porcentaje de población y la producción de

calorías alimenticias (Ellis y Ramankutty 2008).

|

|

Paisajes

habitados

|

Áreas

de bosques o tierras secas habitadas por personas, pero con menos del 20% de

uso intensivo del suelo. Este nivel de antroma ocupa el mayor porcentaje de

la superficie terrestre global y contribuye con los mayores porcentajes tanto

a las áreas protegidas como a las áreas clave de biodiversidad. Se ubica en

el cuarto lugar en cuanto al porcentaje de población mundial. Aunque la

producción de alimentos no es el uso principal de la tierra en este antroma,

se ubica en tercer lugar de seis en la producción de calorías alimenticias (Ellis y

Ramankutty 2008).

|

|

Tierras

silvestres

|

Tierras

inhabitadas sin uso intensivo del suelo. Por lo tanto, las tierras salvajes

albergan el menor porcentaje de la población mundial y contribuyen en menor

medida a la producción de calorías alimenticias. Este nivel de antroma ocupa

la tercera área de tierra más grande, contribuyendo con el tercer mayor

porcentaje a las áreas clave de biodiversidad y el segundo mayor porcentaje a

las áreas protegidas (Ellis y Ramankutty 2008).

|

|

Agua

dulce

|

Áreas

en entornos acuáticos de agua dulce que pueden incluir cambios en el uso del

suelo, impactos en la biodiversidad acuática, influencia en la calidad del

agua, construcción de infraestructuras, intervenciones en el paisaje y el uso

excesivo de recursos acuáticos (Ellis et al. 2021).

|

|

Costa/Marino

|

Áreas

que han experimentado modificaciones significativas debido a la actividad

humana. Esto incluye el desarrollo costero, la explotación excesiva de

recursos marinos, la contaminación, la construcción de infraestructuras

marinas y la influencia del cambio climático (Ellis et al. 2021).

|

Tabla

A2. Definición de ciertas subcategorías de la diversidad

biocultural.

Table

A2. Definition of certain subcategories of

biocultural diversity.

|

Praxis

|

Acción

práctica o la aplicación de teorías, conocimientos o principios en la

realidad.

|

|

Corpus

|

Conjunto

organizado y sistemático de conocimientos, textos o datos relacionados con un

campo específico, que se recopilan y analizan para su estudio o referencia.

|

|

Cosmovisión/Worldwide:

|

Percepción

general del mundo, que incluye creencias, valores, perspectivas y supuestos

fundamentales sobre la existencia, la naturaleza, la sociedad y otros

aspectos de la realidad.

|

|

HCN

(Conexión Humano-Naturaleza)

|

Relación

intrínseca y la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural

que los rodea

|

|

Identidad

cultural

|

Suma de

rasgos, valores y tradiciones que caracterizan a un grupo humano, que le

otorga identidad única.

|

|

Sentido de

lugar/pertenencia:

|

Vínculo

emocional y psicológico que una a una persona con un lugar en específico,

generando sensaciones de arraigo y conexión.

|

|

Sentido de

comunidad/colectividad/familia

|

Percepción

de pertenecer a un grupo más grande, ya sea una comunidad local, una

colectividad cultural o una familia, con la que se comparten valores y

experiencias.

|

|

Normas consuetudinarias

|

Reglas y

prácticas sociales aceptadas y seguidas por una comunidad o grupo, basadas en

tradiciones, costumbres y hábitos arraigados.

|

|

Palabras y

nombres vernáculos

|

Términos,

expresiones o nombres propios que son característicos o específicos de una

región, cultura o comunidad en particular, reflejando su identidad

lingüística y cultural.

|

![]() , Antonio J.

Castro1

, Antonio J.

Castro1 ![]() , Irene Otamendi-Urroz1

, Irene Otamendi-Urroz1 ![]() , Cristina

Quintas-Soriano1,2

, Cristina

Quintas-Soriano1,2 ![]()