Introducción

El Cinturón Hortícola Platense (CHP) es una de las

principales regiones hortícolas del país, donde el cultivo de alcaucil (Cynara scolymus L.) sobresale debido al auge que ha

tenido a nivel nacional y regional (García et al.

2017). En Argentina, la superficie del alcaucil es de aproximadamente

1500-1750 has., localizándose un 51 % en el partido (municipio) de La Plata

(provincia de Buenos Aires), 26 % en Cuyo, 14 % en Rosario (provincia de Santa

Fe) y 9 % en la localidad de General Pueyrredón (provincia de Buenos Aires). El

alcaucil o alcachofa se introdujo en la zona rioplatense en el siglo pasado con

los inmigrantes provenientes de la zona Mediterránea, distribuyéndose luego al

resto del país. El partido de La Plata

concentra la mayor parte de la producción de alcauciles a nivel nacional, y la ciudad fue declarada capital del alcaucil (zona de Arana y

Los Hornos con rendimientos de 15 000 kg/ha). Se consume principalmente en

estado fresco (90%) y el resto es procesado. Se lo utiliza como extracto

líquido para bebidas con probadas propiedades curativas. En el año 2015 fue

realizado en esta ciudad el “IX International Symposium on artichoke,

cardoon and their wild relatives”, un importante evento internacional que

congregó a numerosos investigadores y profesionales del sector (García y Cravero

2016).

Las arañas representan uno de los grupos faunísticos más

diversos del reino Animal, actualmente con 51 059 especies (World Spider

Catalog 2021). Son los depredadores generalistas más numerosos en

los ecosistemas terrestres y por ser numérica y funcionalmente importantes en

los agroecosistemas, cumplen un destacado rol como enemigos naturales de

insectos plaga (Green 1996; Mashavakure et al. 2019). Los pulgones

representan las principales plagas del alcaucil en Argentina, siendo sus principales

controladores los coccinélidos (Coleoptera), bracónidos (Hymenoptera) y arañas

(Araneae) (Strassera

et al. 2013). La diversidad de arañas ha sido ampliamente estudiada

en cultivos de soja, alfalfa, trigo y algodón en Argentina (Minervino 1996; Liljesthröm

et al. 2002; Beltramo et al. 2006; González et al. 2009; Armendano y González 2010, 2011; Benamú 2010;

Almada et al. 2012). Existen algunos trabajos en

cultivos hortícolas. (Baloriani et al. 2010; Armendano et al. 2018), siendo el presente

estudio el primer reporte sobre las comunidades de arañas en cultivos de

alcaucil en Argentina. En el mismo se documenta la composición de familias, la

diversidad de especies, abundancia relativa, gremios y las variaciones

estacionales de las arañas en cultivos de alcaucil.

Materiales y métodos

Área de estudio

Se ubicó en el área periurbana de La Plata (Los Hornos,

"Cinturón Hortícola Platense”) (34° 59' S 57° 59' O), Provincia de Buenos

Aires, Argentina. La precipitación media anual es de 1040 mm, las lluvias más

abundantes son en verano y disminuyen hacia los meses más fríos. La temperatura

media anual es de 16.2 °C, siendo enero el mes más cálido y julio el más frio.

El clima de la región se define como Subtropical Húmedo. Respecto a las

características climáticas durante los años de estudio, el más lluvioso fue el

2014 con 1378.4 mm acumulados, en tanto que el 2015 fue el más seco con 874.8

mm acumulados, encontrándose en 2016 una situación intermedia con 1074.6 mm. La

temperatura media anual varió entre 15.7°C (2016), 16.5°C (2015) y 16.6°C

(2014).

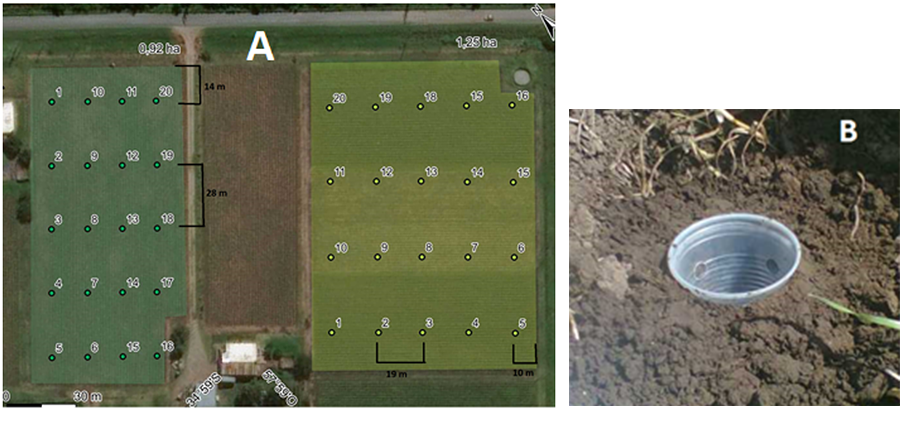

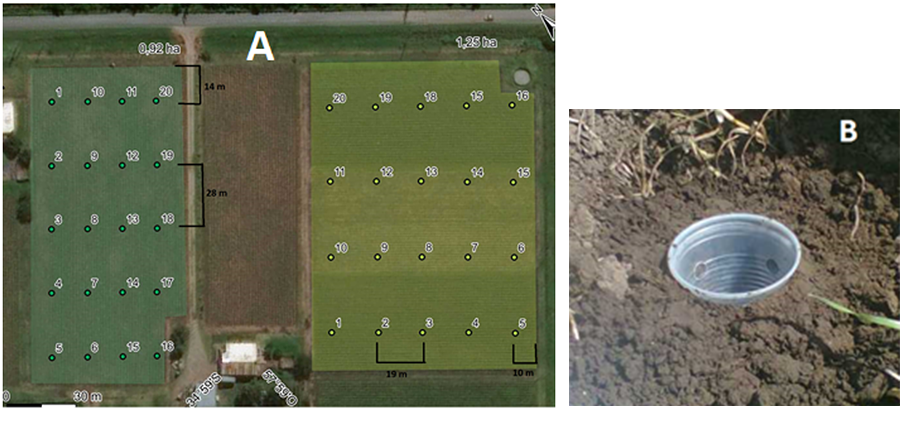

Para el estudio se seleccionaron dos cultivos de alcaucil a

cielo abierto (variedad “Romanesco”). Como la edad productiva de la planta de

alcaucil es de aproximadamente 5 años, se trabajó con cultivos de un año (CA1)

y de cuatro años (CA4) (Fig. 1). Existen tres

variedades principales de alcaucil que se cultivan en la región (García et al. 2014). La variedad Romanesco

es la más extendida y cultivada en la zona de La Plata. Se caracteriza por

cabezas semiesféricas, brácteas violetas con esfumaciones verdes y por carecer

de espinas. Su peso varía entre los 200 y 250 g. Su producción comienza a fines

de junio y se extiende hasta finales de agosto. La variedad Ñata, tiene

brácteas violetas con verde, muy compactas. Su peso varía entre los 200 y 300

g. y su producción es entre septiembre y noviembre. La variedad Blanco San

Juan, es de cabeza ovalada, color verde claro, compacto y pequeño, pesa entre

140 a 160 g. La producción es desde principios de marzo a finales de mayo, y de

julio a mediados de septiembre. Es un cultivo de ciclo anual, pero considerado

perenne por mantenerse por períodos de 3 o 5 años, pero presentando bajas en su

rendimiento.

Los cultivos fueron tratados con el insecticida dimetoato

(Perfekthion® S; BASF, Lemvig, Dinamarca) para el control del pulgón del frijol

(Aphis fabae Scopoli; Hemiptera: Aphididae), principal plaga del cultivo

de alcaucil. Se aplicó toda vez que se observó su presencia, principalmente en

el momento de formación del capítulo floral.

Recolección de los ejemplares

Se realizaron 8 muestreos estacionales durante dos años

consecutivos, utilizando transectas lineales paralelas entre sí generando una

malla regular. Las muestras se tomaron cada 26 surcos en CA1 y cada 12 surcos

en CA4, total 20 puntos de muestreo para cada cultivo (Fig.

1).

Las arañas de la vegetación se recolectaron con un aspirador

o G-Vac (ASP) realizando una aspiración en 1m2 durante 1 min

cubriendo dos plantas por punto de muestreo (Benamú 2010;

Almada et al. 2015; Argañaraz

et al. 2018; Gabellone 2019) y para las de

suelo se utilizaron trampas de caída (TRC) construidas con dos recipientes de

plástico, uno dentro del otro, de 9 × 12.5 × 5.5 cm (diámetro superior ×

profundidad × diámetro inferior), uno con agujeros en el fondo y el otro con

agujeros a los lados y a 9 cm del fondo, para evitar que rebalsen. Se utilizó

60 ml de agua salada al 3% con gotas de detergente (para reducir la tensión

superficial) dentro del recipiente interior. Las trampas contaron con una tapa

de poliestireno (25 cm × 15 cm) sostenida por dos palos de madera a 6 cm del

suelo, para evitar la caída de hojas y lluvia y se ubicaron entre dos plantas

durante 15 días consecutivos.

Figura 1. A) Localización e imagen

satelital del cultivo de alcaucil de 1 año (AC1) (izquierda) and 4 años (AC4)

(derecha) en La Plata, Argentina. Los puntos de muestreo se indicaron con

números en cada cultivo. )

Trampa de caída.

Figure 1.A) Location

and satellite image of artichoke cultivation for 1 year (AC1) (left) and 4

years (AC4) (right) in La Plata, Argentina. Sampling points were indicated with

numbers in each crop. B)

Pitfall trap.

Determinación del material de estudio

Los ejemplares recolectados se conservaron en alcohol 70% y

se identificaron mediante claves (Levi y Levi 1962;

Millidge 1991; Ramírez

1999; Grismado et al. 2014) y

consultas a especialistas. Los especímenes comprobantes fueron depositados en

el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Universidad Nacional de La

Plata, Buenos Aires, Argentina.

Análisis de datos

Para el análisis de la diversidad alfa, se estimó la riqueza

de especies, abundancia relativa y los índices paramétricos de Simpson (D),

Shannon-Wienner (H), Pielou (J), Margalef, Equity y dominancia (Magurran 1988; Begon et al.

2006), usando BioDiversity Pro y PAST 3.3 (Hammer

et al. 2001).

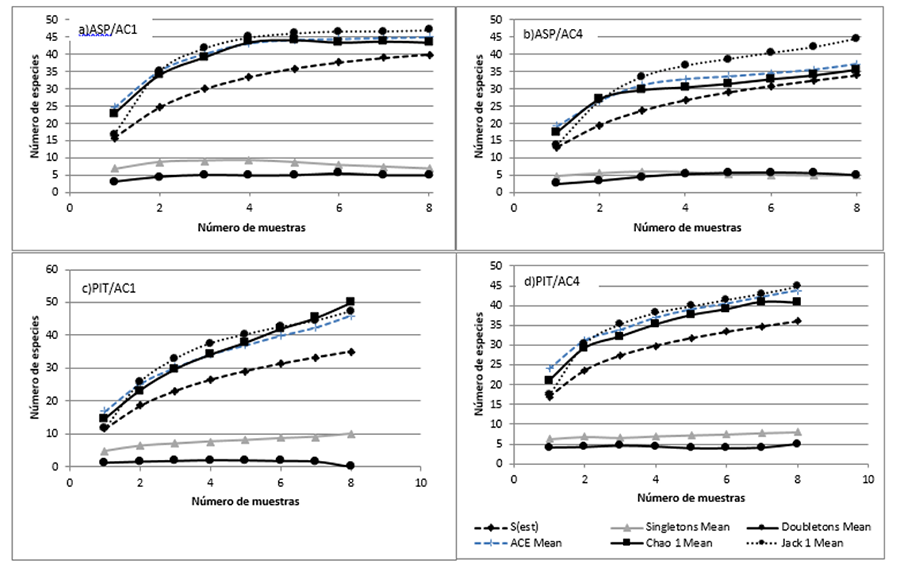

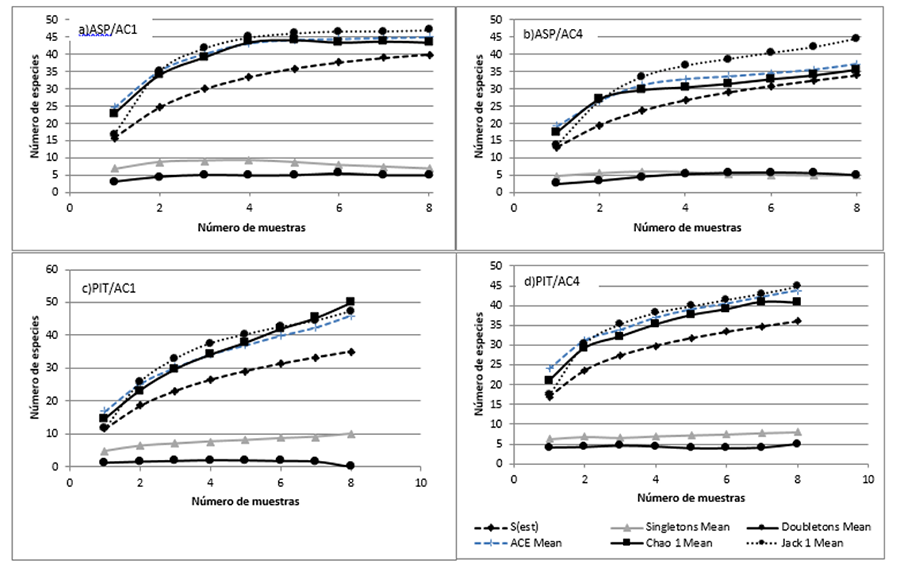

Se calcularon, además, estimadores no-paramétricos en el

sentido estadístico (Chao 1, Jackknife de primer orden, y ACE), ya que no

asumen el tipo de distribución del conjunto de datos, no se ajustan a un modelo

determinado y requieren solamente datos de presencia-ausencia. Además, se

realizaron las curvas de estimadores no paramétricos que emplean proporciones

de especies raras (singletons y doubletons, especies que sólo cuentan con uno y

dos individuos respectivamente en todo el inventario) (Magurran

1988). Las curvas de acumulación de especies de los estimadores no

paramétricos (Chao 1984; Colwell y Coddington 1994; Coldwell 2013) se analizaron utilizando EstimateS y

PAST 3.3 (Hammer et al. 2001).

Se utilizó el Método no paramétrico de Olmstead-Tukey (Sokal y Rohlf 1981) para el análisis de abundancia

de cada especie y su frecuencia de aparición, definiendo especies dominantes

(abundantes y frecuentes), especies comunes (poco abundantes y frecuentes), especies ocasionales (abundantes y poco frecuentes) y

especies raras (poco abundantes y poco frecuentes).

Para la comparación de cultivos CA1 y CA4 se analizó la

diversidad beta, mediante los coeficientes de similitud de Jaccard y Sorensen y

análisis multivariante de escalonamiento multidimensional (NMDS) usando el

índice de similitud de Bray-Curtis. El primero, es una técnica multivariante de interdependencia que trata de

representar, en un espacio geométrico de pocas dimensiones, a las proximidades

existentes entre un conjunto de objetos (Guerrero Casas y Ramírez Hurtado 2012). El índice de Bray Curtis es cuantitativo, y se basa en el porcentaje de

similitud, es decir, la diferencia total en la abundancia de

especies entre dos sitios, respecto a la abundancia total en cada sitio.

La estructura de los gremios presentes se estudió según Cardoso et al. (2011).

Vegetación espontánea

La flora observada y presente durante todo el ciclo de las

plantas de alcaucil correspondió a diferentes herbáceas y leguminosas de

diversos órdenes (Lamiales, Fabales, Asterales, Caryophyllales y Poales), todas

de crecimiento anual. El orden más representado fue Lamiales, donde se encontró

Echium plantagineum L., Salvia dudosa L. y Verbena intermedia L.

Otro orden bien representado fue Fabales con leguminosas como Trifolium

repens L. y Vicia angustifolia (L.). Menos representados estuvieron

el O. Poales con Bromus unioloides Kunth, el O. Asterales con Matricaria

chamamilla L. y el O. Caryophyllales con Rumex crispus L.

Resultados

Se recolectaron 3929 arañas incluidas en 19 familias, 41

especies y 24 morfoespecies. Las familias más numerosas fueron Linyphiidae (n=

1509) Lycosidae (n= 805), Oxyopidae (n= 301), Theridiidae (n= 216) y

Anyphaenidae (n= 206). El resto de las familias estuvieron por debajo de los

150 ejemplares. Las menos numerosas fueron Eutichuridae (n= 3), Corinnidae (n=

7), Desidae (n=1) y Dysderidae (n= 1) (Tabla 1).

Tabla 1. Composición

Relativa (%) y abundancia (N) de especies/morfoespecies de arañas capturadas en

cultivos de alcaucil de 1año (AC1) y 4 años (AC4), en Los Hornos (La Plata),

Argentina.

Table

1. Relative composition (%) and abundance (N) of

species/morphospecies of spiders captured in 1-year (AC1) and 4-year (AC4)

artichoke crops, in Los Hornos (La Plata), Argentina.

El mayor número de ejemplares

fue obtenido con ASP (n=2016) con respecto al obtenido con TRC (n=1506). La

especie más abundante fue Laminacauda montevidensis (Keyserling) (Linyphiidae),

seguida por Oxyopes salticus Hentz 1845 (Oxyopidae) y Euryopis

msp. (Theridiidae). Los juveniles fueron abundantes, la mayoría indeterminados

y algunos identificados como morfoespecies de las familias Linyphiidae (n= 520)

y Lycosidae (n= 516). La riqueza específica (S) total fue de 65

especies/morfoespecies (Tabla 2) y las familias

con mayor riqueza específica fueron Linyphiidae (S=11), Lycosidae (S=10) y

Theridiidae (S=10).

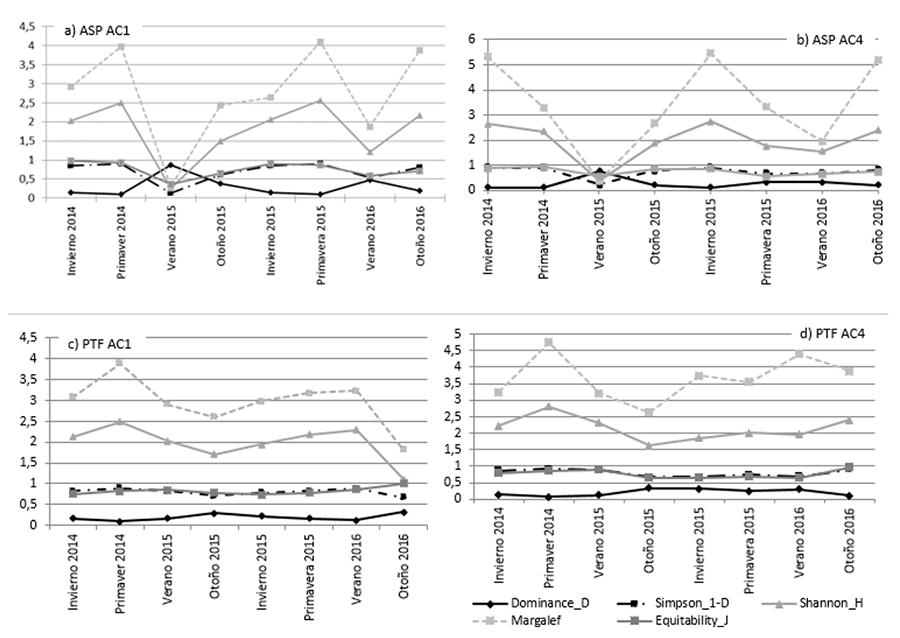

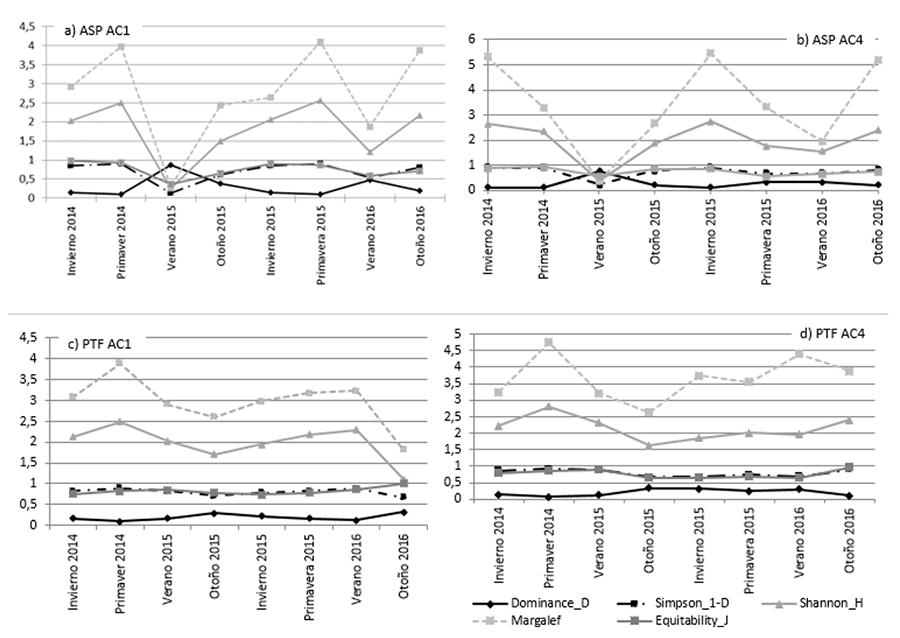

Análisis de diversidad alfa

Teniendo en cuenta la

totalidad de individuos recolectados en los dos años y en los dos cultivos y

discriminado por el método de muestreo (ASP y TRC), se obtuvieron valores

moderados en los índices de diversidad, si se considera que en la mayoría de

los casos los valores para estos índices se ubican entre 1.5 y 3.5, raramente

excediendo 4.5 (Magurran 1988) (Tabla

2). La riqueza específica presentó valores similares, mientras que los

valores de abundancia fueron mayores en el muestreo con ASP en el cultivo de un

año. Los mayores valores del índice de diversidad de Simpson se correspondieron

con el muestreo realizado mediante TRC, con valores muy cercanos a 1.

Tabla 2. Riqueza específica,

abundancia, dominancia, índice de diversidad de Simpson, índice de Shannon,

índice de Margalef, índice de equidad y Chao-1 para el total de las arañas

capturadas en todos los muestreos, discriminando el año del cultivo (CA1 y CA4)

y el método de muestreo (ASP y TRC) en cultivos de alcaucil en La Plata,

Argentina.

Table 2. Specific richness, abundance,

dominance, Simpson diversity index, Shannon index, Margalef index, equity index

and Chao-1 for the total number of spiders captured in all samplings,

discriminating the year of cultivation (CA1 and CA4) and the sampling method

(ASP and TRC) in artichoke crops in La Plata, Argentina.

Método de Olmstead-Tukey

Se analizó por un lado la totalidad de individuos

muestreados en los dos cultivos y unificando los dos tipos de muestreo, y, por

otro lado, se analizó separadamente los cultivos CA1 y CA4 uniendo los dos

tipos de muestreos (Tabla 3). Los juveniles de

Lycosidae fueron los únicos que aparecieron en todos los muestreos y los

juveniles más numerosos correspondieron a las familias Linyphiidae (n=520) y

Araneidae (n=80). Las especies dominantes fueron: Erigone sp., Laminacauda montevidensis (Linyphiidae); Alopecosa moesta (Lycosidae), y Glenognatha

lacteovittata (Tetragnathidae) (Tabla 1).

Tabla 3. Resumen de

los análisis realizados mediante el método Olmstead-Tukey de las arañas

colectadas utilizando el método del aspirador (ASP) y trampas de caída (TRC) en

cultivos de alcaucil (Cynara scolymus) de 1 año (CA1) y 4 años (CA4) de

edad, por estación (I, P, V, O). Su aparición está representada según las

siguientes categorías: ocasionales (blanco con círculos), raras (negras),

comunes (gris oscuro), dominantes (gris claro) y ausentes (blanco).

Table

3. Summary of the analyzes carried out using the

Olmstead-Tukey method of spiders collected using the vacuum cleaner method

(ASP) and pitfall traps (TRC) in artichoke (Cynara scolymus) cultures of

1 year (CA1) and 4 years (CA4) of age, by season (I, P, V, O). Their appearance

is represented according to the following categories: occasional (white with

circles), rare (black), common (dark gray), dominant (light gray) and absent

(white).

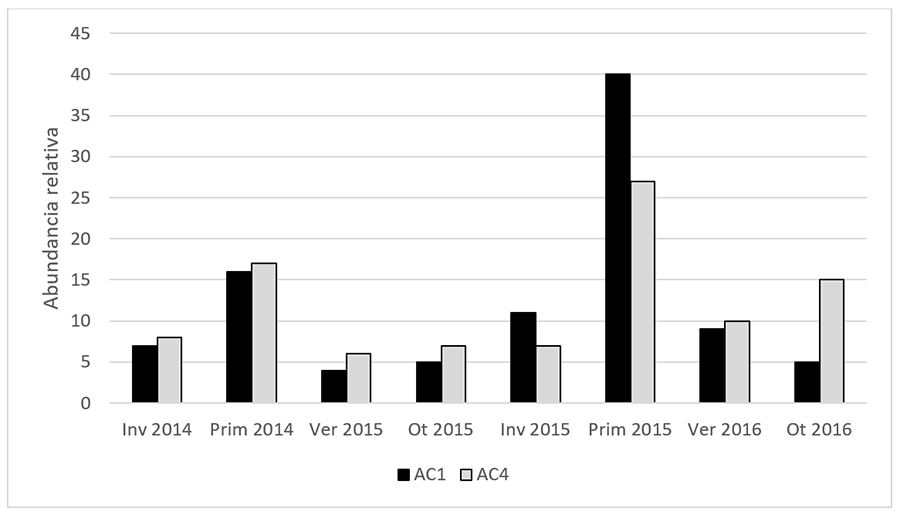

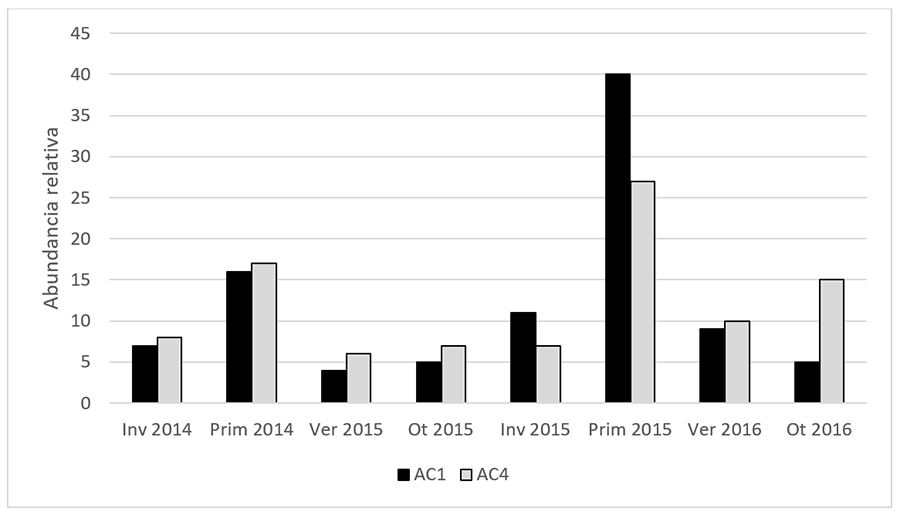

Análisis estacional

Teniendo en cuenta los dos métodos de muestreo y la

totalidad de las muestras, la mayor cantidad de individuos se registró en

primavera y la menor en verano, ambas en el 2015 (1207 individuos y 123

individuos respectivamente) (Fig. 2).

En los dos años de muestreos con aspirador los valores más

altos de diversidad correspondieron a primavera y otoño, mientras que los

valores más bajos se observaron en verano, especialmente del año 2015 (Fig. 3a y b). En los muestreos con trampas de

caída la mayor diversidad correspondió a los meses de primavera y no se

registraron bajas tan marcadas como mostró el método del aspirador (otoño

2015-2016) (Fig. 3c y d).

En invierno dominaron los Linyphiidae, especialmente Laminacauda

montevidensis, Erigone sp. y sus juveniles, así como Alopecosa

moesta (Tabla 3). Dos especies se consideraron

ocasionales: Hahniidae Morfo Sp.1 y Euryopis sp., debido a que fueron

abundantes, pero sólo se registraron en el CA4. En sentido opuesto, Mermessus

sp., aunque presente en ambos cultivos, predominó en el CA1. Del total de

especies registradas en este estudio, 11 taxa fueron exclusivas del verano y 18

no se encontraron en esta estación del año. En primavera se registraron cerca

de tres veces más individuos que en cualquiera de las otras estaciones del año,

dominando Laminacauda montevidensis y los juveniles de Linyphiidae y

Lycosidae. Las dos especies consideradas ocasionales lo fueron por distinta

situación: Negayan puno sólo se registró en el CA1, y Oxyopes

salticus sólo en el año 2015. Del total de especies, 6 taxa fueron

exclusivas y 15 no se hallaron en esta estación del año. En verano dominaron

los juveniles de Lycosidae, Oxyopes salticus y Euryopis sp. La

mayoría de los taxones fueron catalogados como raros debido a la mayor riqueza

y abundancia registrada en el verano 2016 respecto al año precedente. Del total

de especies, sólo Hogna variolosa (Lycosidae) fue exclusiva y 30 taxones

no se hallaron en esta estación del año. En otoño dominó Oxyopes salticus,

encontrándose con mayor abundancia en el año 2016. Otros dominantes fueron los

juveniles de Linyphiidae, Erigone sp. (que predominó en el CA4). Se

observó una sola especie dentro del grupo de las ocasionales, Misumenoides

athleticus, encontrada en otoño 2016 en ambos cultivos. Del total de

especies presentes en los cultivos, dos especies fueron exclusivas: Dipoena

granulata y Metaltellia simonii, y 23 taxones no se hallaron

en el otoño (Tabla 3).

Figura 2. Abundancia

Relativa del total de arañas recolectadas durante los dos años de estudio

(2014-2016) en cultivos de alcaucil de 1 año (AC1) y 4 años (AC4) en La Plata,

Argentina.

Figure 2. Relative Abundance of the total spiders collected during the two

years of study (2014-2016) in artichoke crops of 1 year (AC1) and 4 years (AC4)

in La Plata, Argentina.

Figura 3. Riqueza de Especies (S) del total de

arañas recolectadas con los dos tipos de muestreo (ASP = aspirador y PTC =

trampas de caída) durante todas las estaciones en cultivos de alcaucil de 1 año

(AC1) y 4 años (AC4) en La Plata, Argentina.

Figure

3. Species Richness (S) of the total spiders

collected with the two types of sampling (ASP = vacuum cleaner and PTC =

pitfall traps) during all seasons in 1-year (AC1) and 4-year (AC4) artichoke

crops in La Plata, Argentina.

Comparación entre

cultivos de alcaucil de distintas edades

El mayor registro de arañas capturadas en todos los

muestreos se observó en el cultivo CA1, excepto en otoño de 2016 (Fig. 2). El muestreo con ASP mostró mayor número de

individuos recolectados (N=2411), mientras que el muestreo con trampas de caída

registró un total de (N=1518) para ambas parcelas. Tanto para el CA1 como para

el CA4 las familias Linyphiidae y Lycosidae fueron las de mayor abundancia,

donde la primera tuvo una fuerte presencia en el cultivo de un año (Tabla 1). Las familias Oxyopidae (sólo representada

por la especie Oxyopes salticus Hentz), Gnaphosidae, Hahniidae y

Theridiidae tuvieron mayor presencia en el CA4, mientras que Anyphaenidae se

destacó en el CA1 (Tabla 1).

Del total de especies/morfoespecies capturadas en todos los

muestreos, Laminacauda montevidensis, Oxyopes salticus y juveniles de

Linyphiidae y Lycosidae tuvieron un importante aporte en ambos cultivos,

mientras que Euryopis sp. (Theridiidae) y la msp. 1 de la familia

Hahniidae tuvieron abundante representación en el CA4 (Tabla

1).

Las curvas correspondientes a los índices de riqueza no

paramétricos (Chao 1, Jackknife de primer orden, y ACE) fueron asintóticas

únicamente en el CA1 mediante el método de ASP (Fig. 4).

Los valores de los estimadores no paramétricos indicarían que aún falta

registrar más especies para completar el inventario de arañas en el CA4.

El número de “singletons y doubletons” fue similar para

ambos cultivos, siendo levemente mayor en el CA4 mediante el uso del ASP (Fig. 4a y b). En el CA1, las especies

representadas por un solo individuo fueron Tetragnathidae msp., Theridiidae

msp. 1 y 2, Dysdera crocata C.L. Koch (Dysderidae), cf. Ligarina

msp. (Linyphiidae) y Eustala msp. (Araneidae), mientras que en el CA4

fueron cf. Sitticus msp. (Salticidae), Theridion

tinctorium Keyserling, Diponea granulata (Keyserling) y Diponea

msp. (Theridiidae), Alpaida cf. leucogramma (White) (Araneidae) y Metaltellia

simonii (Keyserling) (Desidae).

Las especies representadas por dos individuos en CA1 fueron Diapontia

cf. uruguayensis Keyserling (Lycosidae), Thymoites puer

(Mello-Leitão) (Theridiidae) y cf. Psilocymbium msp. (Linyphiidae) y en

CA4 fueron Hahniidae msp. 2 y Apopyllus cf. silvestrii (Simon)

(Gnaphosidae).

El índice que más se ajustó a la riqueza de especies real

fue el estimador Jackknife 1 para CA1 mediante ASP y para el CA4 por TRC. En el

caso de los muestreos realizados en el CA1 el estimador que más se acercó a la

riqueza real fue Chao 2 mediante TRC y en el CA4 fue Chao 1 mediante ASP (Fig. 4).

Figura 4.Curva de

acumulación de especies por los estimadores no paramétricos y curvas de

“singletons y doubletons”, para la totalidad de los individuos muestreados en

cultivo de 1 año de edad (CA1), y 4 años de edad (CA4), con el método del

aspirador (ASP) y trampas de caída (TRC) (La Plata, Argentina).

Figure 4. Species accumulation curve by non-parametric estimators and

“singletons and doubletons” curves, for all individuals sampled in culture at 1

year of age (CA1), and 4 years of age (CA4), with the vacuum cleaner method

(ASP) and pitfall traps (TRC) (La Plata, Argentina).

Análisis de diversidad beta

Los índices de Jaccard y Sorensen mostraron los valores más

altos mediante ASP en primavera 2015 y otoño 2016 (Jaccard= 54% y 53%

respectivamente y Sorensen= 70% en las dos estaciones mencionadas) (Tabla 4); para el muestreo mediante TRC, los

porcentajes más altos de los índices de Jaccard y Sorensen fueron en verano

2016, primavera 2014 y verano 2015 (Jaccard= 67%, 64%, 60% respectivamente y

Sorensen= 80%, 78%, 75% respectivamente) (Tabla 4).

Al analizar la riqueza específica (S) obtenida por los

diferentes métodos de muestreo, se pudo observar la presencia de algunas

especies/morfoespecies que solo aparecieron en uno de los dos cultivos (Tabla 5). Ambos cultivos compartieron 51 taxones,

exceptuando a Scolecura parilis Millidge (Linyphiidae), presente sólo en

el CA1 con 9 individuos y a Guaraniella mahnerti Baer (Theridiidae) y Araneus

msp. (Araneidae), presentes sólo en el CA4 con 4 individuos cada una, el resto

de los ejemplares por especie/morfoespecie obtenidos exclusivamente para cada

edad de cultivo, no superaron los 3 ejemplares cada una. Las familias

Dysderidae y Desidae, estuvieron representadas por una sola especie con un solo

individuo en CA1 y CA4 respectivamente.

Tabla 4. Diversidad

beta estacional en cultivos de alcaucil (Cynara scolymus) de 1 (CA1) y 4

años (CA2), con el método de muestreo mediante aspirador y trampas de caída (La

Plata, Argentina).

Table 4. Seasonal beta diversity in artichoke (Cynara scolymus)

crops of 1 (CA1) and 4 years (CA2), with the sampling method using vacuum

cleaner and pitfall traps (La Plata, Argentina).

Tabla 5.

Especies/morfoespecies presentes sólo en el cultivo de 1 año (CA1) y en el de 4

años (CA4) (La Plata, Argentina).

Table

5. Species/morphospecies present only in the 1-year

(CA1) and 4-year (CA4) crops (La Plata, Argentina).

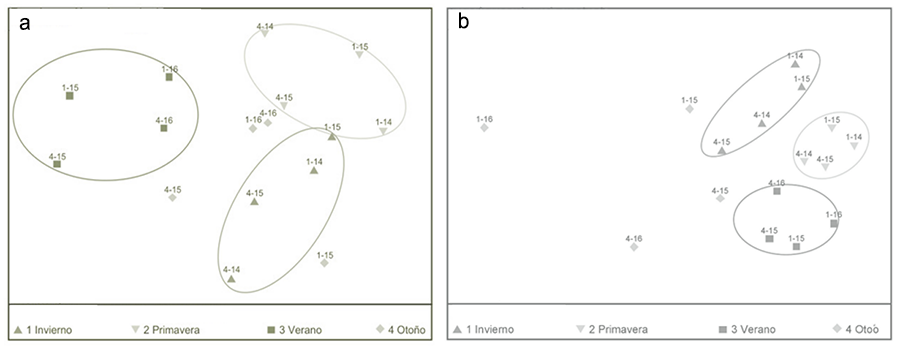

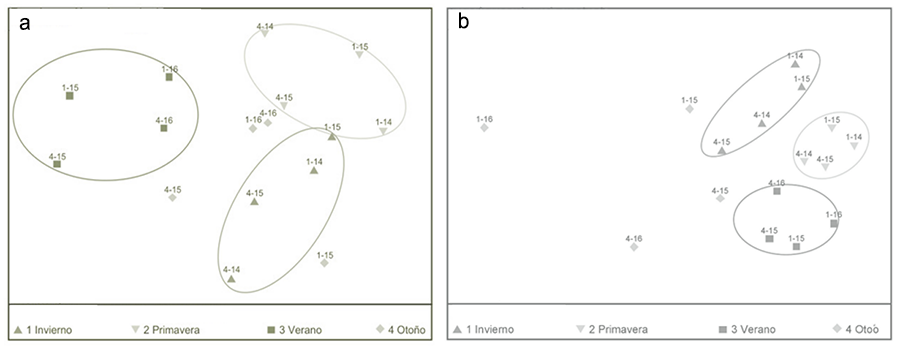

Análisis multivariados

El análisis de la matriz de similitud del total de muestreos

para todas las estaciones y para ambos cultivos, muestra una gran similitud

entre las asociaciones de especies correspondientes a cada estación, excepto en

el otoño 2015 en el CA1 con ASP (Fig. 5a) y en el

otoño 2016 en el CA1 con TRC (Fig. 5b).

Estructura de gremios

Las arañas muestreadas durante

todo el período estudiado fueron agrupadas en siete gremios en el CA1 y seis en

CA4 por estar ausente el gremio especialista (Tabla

5).

En ambos cultivos el gremio con

mayor presencia fue el de tejedoras de tela sábana, con un alto porcentaje de

Linyphiidae, seguido por cazadoras de suelo, donde Lycosidae fue la más

abundante. Dentro del gremio otras cazadoras, Anyphaenidae es la familia con

mayor porcentaje en el CA1 y Oxyopidae en el CA4 y dentro de tejedoras de telas

espaciales, Theridiidae lo fue en el CA4. (Tabla 5).

Figura 5. Matriz de similitud en base a

Bray-Curtis para los muestreos realizados mediante aspirador y trampas de

caída, por cada estación y edad del cultivo de alcaucil (Cynara scolymus)

(La Plata, Argentina). a: Aspirador, b: Trampas de caída.

Figure 5. Similarity matrix based on Bray-Curtis for sampling carried out by

vacuum cleaner and pitfall, for each season and age of the artichoke (Cynara scolymus) crop (La Plata,

Argentina). a: Vacuum cleaner, b: Pitfall traps.

Discusión

El total de familias encontrado en los cultivos de alcaucil

representó el 27.94 % del total de familias presentes en Argentina según datos

del World Spider

Catalog (2021). El valor de porcentaje bajo es esperable tratándose

de un monocultivo, donde se reduce drásticamente la diversidad de la vegetación

ofreciendo menos lugares para el establecimiento de las arañas, y donde, además

suelen aplicarse pesticidas de manera regular (Altieri

1995; Pengue y Altieri 2005; Yong 2010; Blanco-Valdes 2016;

Gabellone 2019). De las 19 familias presentes,

cinco de ellas representaron el 62,93% del total de arañas recolectadas

(Linyphiidae, Lycosidae, Oxyopidae, Theridiidae y Anyphaenidae), al igual que

en cultivos de soja, algodón, girasol y sandía según Almada

et al. (2012) y Cunha et al. (2015), donde

solamente 4 familias representaron entre el 72% y 95% respectivamente.

La familia de mayor abundancia en ambos cultivos fue

Linyphiidae (31.27%), siendo la segunda de mayor riqueza del mundo (WSC 2021), y está ampliamente distribuida

en ambientes agropastoriles debido a su capacidad de adaptarse a sistemas con

alto grado de perturbación (Schmidt y

Tscharntke 2005). Nyffeler y Sunderland

(2003) compararon las comunidades de arañas en cultivos de Estados Unidos y

de Europa, y obtuvieron altos porcentajes de Linyphiidae para Europa y bajos

para Estados Unidos, llegando a la conclusión de que estos valores coinciden

con latitudes por debajo o por encima del Ecuador respectivamente. Respondiendo

a esta tendencia, en varios trabajos realizados en cultivos de Argentina, la

presencia de esta familia se mantuvo en porcentajes bajos (Armendano 2007; Benamú et

al. 2010; Ávalos et al. 2013; Almada et al. 2015). Sin embargo, Argañaraz et al. (2018) encontraron un porcentaje

del 33.9% en sitios urbanos de la ciudad de Córdoba (Argentina), coincidiendo

con su adaptación a sistemas con alto grado de perturbación y dando un

resultado semejante al de este trabajo.

En importancia numérica le siguieron las familias Lycosidae

(16.68%), Oxyopidae (6.24%), Theridiidae (4.48%) y Anyphaenidae (4.27%),

familias que también aparecen en porcentajes semejantes en muestreos realizados

en otros cultivos (Armendano 2007; Armendano y González 2009; González et al. 2009; Armendano y González 2011; Ávalos et al. 2013; Almada

et al. 2015). Las familias Linyphiidae y Lycosidae se las considera como

las primeras colonizadoras de campos cultivados (Bishop

y Riechert 1990; Minervino 1996).

Con respecto a la abundancia de arañas capturadas en cada

cultivo, se reflejó una amplia diferencia (CA1= 2411, CA4=1518), siendo la

riqueza específica total de 65 sp/msp. Estos valores de riqueza superaron

valores encontrados en otros cultivos de Argentina (Armendano

2007; Armendano y González 2010, 2011; Benamú 2010;

Almada et al. 2012) pudiendo deberse en gran

medida a la variedad de flora espontánea que dejan crecer entre las plantas de

alcaucil. Los ejemplares juveniles de las familias Lycosidae (arañas errantes,

cazadoras que viven en madrigueras) y Linyphiidae (tejedoras de telas sábanas),

superaron ampliamente los valores de los adultos, coincidiendo con varios

trabajos realizados en otros cultivos (Armendano

y González 2010, 2011; Almada et al. 2015). El alto porcentaje del total de

los juveniles capturados en este monocultivo es coincidente con lo manifestado

por otros autores como Danisman et al. (2007), Rodrigues et al. (2008), Armendano y González (2009), Ávalos et al. (2013). Esto último, con

relación al tipo de supervivencia que evidencian las arañas, con una alta tasa

reproductiva, alto número de descendientes con una mortalidad temprana intensa, mientras que, los individuos

que logran sobrevivir tienen una elevada tasa de supervivencia.

Tanto la abundancia como la riqueza de arañas se encuentran

mayormente relacionadas con características de la vegetación que le puedan

proveer de áreas de refugio, sitios de reproducción y disponibilidad de alimento

(Rypstra y Carter 1995; Samu y Lovei 1995; Rypstra

et al. 1999). El CA1 está formado por plantas jóvenes, de mayor porte y más

vigorosas, poseen hojas más anchas, más verdes y mayor cantidad lo que favorece

la presencia de arañas, sobre todo las pertenecientes a los gremios de

tejedoras. En el CA4, las plantas, al tener mayor antigüedad, tienen un menor

porte, hojas más pequeñas y menos numerosas, e incluso, se forman baches en

lugares donde algunas plantas ya murieron, lo que disminuye los sitios

favorables para la instalación de las arañas. Una mayor vigorosidad de las

plantas sin duda atrae más cantidad de presas y más refugios para los enemigos

naturales.

Gran parte de las fincas hortícolas de la zona de La Plata

poseen parches de vegetación semi-natural rodeando los cultivos, formados por

una mezcla de vegetación típica de la zona y vegetación plantada por el

productor como parte de su manejo, generando ambientes heterogéneos en

estructura y composición (Paleologos et al. 2008).

Este puede ser otro de los motivos posibles en la diferencia del total de

arañas, considerando a los diferentes ambientes que rodean a cada cultivo,

posibles zonas de recolonización.

Los valores de diversidad fueron altos. Según Magurran (1988), valores mayores a 5.0 en el índice

de Margalef, que para este estudio oscilaron entre 5.1 y 5.8, indican una alta

diversidad y los valores para Shannon-Wiener (H´) varían entre 1.5 y 3.5, rara

vez excediendo el valor de 4.5. La riqueza específica fue más alta para el ASP

en el CA1, pero fue muy pareja en el resto de los análisis. Los cultivos

hortícolas presentan un tiempo de permanencia en el sistema, actividades y

técnicas de manejo propias, que se traducen en disturbio, reduciendo las

poblaciones de muchos artrópodos, alterando microclimas y la disponibilidad

para asentar telas o comunidades estables (Thomas

y Jepson 1997; Sunderland y Samu 2000).

La alta heterogeneidad de la flora existente en los cultivos de alcaucil, que

proporciona mayor variedad de microhábitats y microclimas (Begon et al. 2006), se contrapone en parte, al

disturbio ocasionado por la antropización, aumentando los recursos y

favoreciendo así la biodiversidad.

Los gráficos de análisis estacional correspondientes a los

individuos obtenidos a través del método del ASP en ambos cultivos muestran

valores bajos para el verano de los años 2015 y 2016 (Fig.

3a y b), lo que puede explicarse debido al tratamiento habitual

con plaguicidas para el pulgón, que se realiza entre finales del mes de febrero

y principios del mes de marzo. Esto fue más notorio en el verano del 2015, y

podría deberse a que en esa estación hubo escasos mm de precipitación, evitando

el lavaje del plaguicida. Es de destacar, que el uso de pesticidas en el

cultivo de alcaucil contribuye al detrimento de la biodiversidad de la

artropofauna y en particular a las comunidades de arañas, que evidencian una

mayor susceptibilidad entre los ejemplares adultos (Gabellone

2019). El uso de plaguicidas para tratar al pulgón afectó de manera

importante a las arañas del estrato herbáceo capturadas por el ASP, mientras

que no ocurrió lo mismo con las arañas del estrato suelo. Luego de la

postcosecha en la estación de primavera crecen tanto las plantas de alcaucil

como la flora espontánea, dando los valores más altos de ejemplares colectados

y la aparición de arañas raras, “singletons” y “doubletons”.

Los gráficos obtenidos mediante el NMDS muestran una clara

similitud entre las estaciones climáticas, formando grupos bien marcados. Esta

similitud entre las asociaciones de especies para cada estación del año puede

estar dada por condiciones meteorológicas de cada estación, sumado a las

prácticas relacionadas al cultivo y al estado de desarrollo de la planta.

Los índices no paramétricos mostraron valores muy similares,

siendo el Jackknife, el Chao1 y el Chao2 los que más se ajustaron a la riqueza

de especies. Estos resultados son similares a los registrados por Armendano (2007), Almada

(2014) y Marfil et al. (2015).

Las curvas de acumulación de especies resultaron

asintóticas, lo que es esperable para las arañas de distintos estratos

(herbáceo y suelo) ya que conforman grupos ecológicamente distintos y a lo que

se suma la gran cantidad de especies raras (singletons y doubletons). En los

inventarios de arañas cuantas más especies raras o especies nuevas provenientes

de otros lugares haya, mayor será el número de especies que queden por

encontrarse (Jiménez-Valverde y Hortal

2003).

La diversidad beta se incrementa con la variabilidad

ambiental. Koleff (2005) postula que al haber una

alta diversidad de hábitat y de variación en las condiciones ambientales,

existen altas tasas de recambio de especies. Los valores obtenidos al comparar

ambos cultivos dieron valores de Jaccard y Sorensen similares, rondando el 50%

para las estaciones de otoño del 2016 y primavera del 2015, estaciones en las

cuales ambos cultivos compartirían mayor cantidad de especies. Al analizar los

listados de especies no compartidas entre ambos cultivos, se observa que la

mayoría pertenece a los singletons y doubletons, con excepción de Scolecura

parilis (9 individuos), Castianeira sp. (7 ind.), Apopyllus cf.

Silvestrii (5 indv.), Araneus sp. (4 indv.), Thymoites cf.

Cristal (3 indv.) y Hogna variolosa (3 indv.).

Con respecto a los gremios, los más representados fueron las

tejedoras de tela sábana y las cazadoras de suelo. A pesar de tratarse de un

monocultivo, al igual que lo observado en Almada 2014,

se vieron bien representados los estratos, permitiendo una repartición espacial

de los nichos, favoreciendo la coexistencia de diferentes especies asociadas a

presas similares.

Este trabajo es el primero para Argentina referido a la

comunidad de arañas presente en cultivos de alcaucil. Estudios sobre arañas de

este cultivo para otros países son escasos. Larco

Aguilar (2018) analizó cultivos de alcaucil de Perú donde registra también

un alto porcentaje de Linyphiidae, cuyos géneros son coincidentes con los

encontrados por nosotros (Mermessus, Laminacauda, Agyneta y Erigone),

pero con especies diferentes. Goh y Lange (1989)

y Solomou et al. (2015) realizaron muestreos de

la artropofauna de cultivos de alcaucil en California y en el Mediterráneo

respectivamente, pero solo a nivel del orden Araneae.

La información obtenida en este análisis, junto a la de

otros estudios realizados en cultivos diferentes permitirá profundizar el

conocimiento de la araneofauna adaptada a ambientes agrícolas con alto grado de

perturbación antrópica. A través de este estudio, se demuestra que su

abundancia y presencia a lo largo del desarrollo fenológico del cultivo de

alcaucil, les otorga potencialidades como posibles reguladoras de poblaciones

de insectos y evitar la colonización de plagas del cultivo.

Disponibilidad de datos

Este artículo no utiliza conjuntos

de datos.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por becas de la Universidad

Nacional de La Plata a AG, PICT 2011-1752 de la Agencia Nacional de Promoción

de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT), PIP 0205 del Consejo Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica (CONICET), PUE 00036 de CONICET, y becas

doctorales y posdoctorales de CONICET a CG. Los autores quieren agradecer a los

propietarios del cultivo de alcachofa su buena voluntad, ayuda y hospitalidad.

Cristian Grismado y Martín Ramírez (MACN, Museo Argentino de Ciencias

Naturales, Buenos Aires, Argentina) ayudaron en la identificación de arañas.

Contribución de los autores

Cecilia Gabellone análisis e investigación. Andrea Armendano redacción, revisión y

edición. Alda González supervisión, metodología, redacción.

Referencias

Almada, M. 2014. Biodiversidad

y densidad de arañas (Araneae) en un sistema agropastoril, tendientes a mejorar

el impacto de los enemigos naturales sobre insectos plaga. Tesis de

Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Disponible

en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34072

Almada M., Sosa M., González

A. 2012. Araneofauna (Arachnida, Araneae) en cultivos de algodón (Gossypium

hirsutum L.) transgénicos y convencionales en el Norte de Santa Fé,

Argentina. Revista de Biología Tropical 60: 611-623.

Almada, M., González, A.,

Corronca, A.J. 2015. Cambios en la comunidad de arañas (Arachnida: Araneae) en

períodos de barbecho y de cultivos de soja en el Norte de Santa Fe, Argentina.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Agronomía; Revista de la

Facultad de Agronomía 115: 55-65. http://hdl.handle.net/11336/58483

Altieri, M.A. 1995. Agroecology: the Science of Sustainable Agriculture.

Westview Press, Boulder, CO, USA.

Argañaraz, C.I., Rubio, G., Gleiser, R.M. 2018. Spider

communities in urban green patches and their relation to local and landscape

traits. Biodiversity and Conservation 27: 981-1009. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1476-8

Armendano, A. 2007. Estudio

de la araneofauna presente en agroecosistemas de importancia económica (trigo y

alfalfa). Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4368

Armendano, A., González,

A. 2009. Comunidad de arañas (Arachnida, Araneae) del cultivo de alfalfa (Medicago

sativa) en Buenos Aires, Argentina. Revista de Biología Tropical 58:

747-757.

Armendano, A.,

González, A. 2010. Estudio de la comunidad de arañas (Arachnida, Araneae) del

cultivo de alfalfa en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista de Biología Tropical 58:

747-757.

Armendano, A., González, A. 2011. Spider fauna associated to wheat crops and

adjacent habitats in Buenos Aires, Argentina. Revista Mexicana de

Biodiversidad 82: 1176-1182

Armendano, A., Rouaux, J., Salazar Martínez, A. 2018. Fauna

edáfica asociada a un cultivo hortícola convencional de tomate (Lycopersicum

Esculentum Mill.) en La Plata (Buenos Aires, Argentina). Acta zoológica

mexicana 34.

Ávalos, G., Bar, M.E.,

Oscherov, E., González, A. 2013. Diversidad de Araneae en cultivos de Citrus

sinensis (Rutaceae) de la Provincia de Corrientes, Argentina. R Revista

de Biología Tropical 61: 1243-1260.

Baloriani, G.I., Marasas, M., Benamú, M.A., Sarandón, S.J. 2010.

Estudio de la macrofauna edafica (Orden Araneae). Su riqueza y abundancia en

invernáculos sujetos a un manejo convencional y en transición agroecológica.

Partido de La Plata, Argentina. Agroecología 5, 33-40.

Beltramo, J., Berolaccini,

I., González, A. 2006. Spiders of soybean crops in Santa Fe

Province, Argentina: Influence of surrounding spontaneous vegetation on lot

colonization. Brazilian Journal of Biology 66: 891-898.

Begon, M., Townsend, C.R., Harper, J.L. 2006. Ecology: From

individuals to ecosystems, Blackwell Publishing Ltd,

Oxford, UK.

Benamú, M. 2010. Composición

y estructura de la comunidad de arañas en el sistema de cultivo de soja

transgénica. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata,

Argentina. Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/82345

Benamú, M., Schneider, M., Sánchez, N. 2010. Effects

of the herbicide glyphosate on biological attributes of Alpaida veniliae

(Araneae, Araneidae), in laboratory. Chemosphere 78: 871-876.

Bishop,

L., Riechert, S. 1990. Spider colonization of

agroecosystems: Mode and source. Environmental Entomology 19:

1738-1745.

Blanco Valdes, Y. 2016. El

rol de las arvenses como componente en la biodiversidad de los

agroecosistemas. Cultivos Tropicales 37(4), 3456. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10964.19844

Cardoso, P., Pekár, S.,

Jocqué, R., Coddington, J. 2011. Global patterns of guild

composition and functional diversity of spiders. PLoS ONE 6(6) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021710

Chao, A. 1984. Nonparametric estimation of the number of classes in a

population. Scandinavian Journal of Statistics 11: 265-270.

Coldwell, R.K. 2013. EstimateS: Statistical estimation of

species richness and shared species from samples. Version 9. User’s

Guide and Application. http://purl.oclc.org/estimates [accessed 16 September 2021].

Colwell,

R., Coddington, J. 1994. Estimating terrestrial

biodiversity through extrapolation. Philosophical Transactions of the Royal

Society of London. Series B, Biological Sciences 345: 101-118.

Cunha, J., Andrade, E., Silva,

P., Barros, R. 2015. Araneofauna (Arachnida, Araneae) in

conventional and organic crops of watermelon (Citrullus lanatus) in

northeastern Brazil. Revista Colombiana de

Entomología 41 (1): 68-75.

Danisman, T., Bayram, A.,

Corak, I., Yigit, N. 2007. An investigation on spider fauna of

cereal fields in Antalya (Araneae). International Journal of Natural

and Engineering Sciences 1: 17-23.

Gabellone, C. 2019. Estudio

de la comunidad de arañas en alcaucil y su rol como bioindicadoras de

disturbios ecológicos a través de su susceptibilidad a plaguicidas. Tesis

de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73591

García, S.M., Cravero, V.P.

2016. Proceedings of the IX International Symposium on

Artichoke, Cardoon and Their Wild Relatives. ISHS Acta Horticulturae 1147.

Available at https://www.ishs.org/ishs-book/1147

García, E., Cravero, V.,

López Anido, F., Cointry, E. 2014. El cultivo de la alcachofa en Argentina.

Serie Documentos. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de

Rosario-Argentina. Rosario, Argentina y Grupo THM. http://www.poscosecha.com/es/publicaciones/

García, S.M., Cravero, V.,

López Anido, F., Cointry, E. 2017. El cultivo de la alcachofa en Argentina. En:

Namensy, A., Delgado, A., Pasasseit, P., Conesa, C., Namensy, C., Rodríguez, M.

(Coord.), Info espárrago y alcachofa 2017, pp. 6-20. SPE 3, Especialistes

en Serveis per a la Producció Editorial SL, Valencia, España. Disponible en: https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_esparrago_alcachofa_2016-17

Goh, K., Lange,

W. 1989. Microarthropods Associated with

Insecticide-Treated and Untreated Artichoke Fields in California. Journal of

Economic Entomology 82(2): 621-625.

González, A., Liljesthröm, G., Castro, D., Armendano, A. 2009. Development and recruitment of Misumenops pallidus

(Keyserling) (Araneae: Thomisidae), and its synchrony with three potential prey

species in soybean cultures from Argentina. Entomological

News 120: 41- 52 https://doi.org/10.3157/021.120.0110

Green, J. 1996. Spiders in biological control - An Australian

perspective. Revue suisse de Zoologie 1: 245-253.

Grismado, C., Ramírez

M.J., Izquierdo, A. 2014. Araneae: taxonomía, diversidad y clave de

identificación de familias de la Argentina. Pp. 55-94. En:

Roig-Juñent, S., Claps, L.E., Morrone, J.J. (Directores). Biodiversidad

de Artrópodos Argentinos, volumen 3. Editorial INSUE - UNT, San Miguel de

Tucumán, Argentina.

Guerrero Casas, F., Ramírez Hurtado, J. 2012. El análisis de escalamiento

multidimensional: una alternativa y un complemento a otras técnicas

multivariantes. La Sociología En Sus Escenarios 25. Recuperado a

partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/11450

Hammer, Ø, Harper, D.A., Ryan, P. 2001. PAST:

Paleontological Statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia

Electronica 4: 4.

Jiménez Valverde,

A., Hortal, J. 2003. Las curvas de acumulación de especies y la necesidad

de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. Revista Ibérica de

Aracnología 8: 151-161.

Koleff, P. 2005. Conceptos y

medidas de la diversidad beta. En: Halffter, G., Soberón, J., Koleff, P.,

Melic, A. (Eds.), Sobre diversidad biológica: el significado de las

diversidades alfa, beta y gamma, pp. 19-40. m3m-Monografías 3ercer

Milenio, vol. 4. SEA, CONABIO, Grupo DIVERSITAS y CONACYT, Zaragoza, España.

Larco Aguilar, A.V. 2018. Entomofauna

predadora de suelo en alcachofa (Cynara scolymus L.) y palta (Persea americana

M.) en Vegueta, provincia Huaura- Lima. Universidad Nacional Agraria la

Molina. Lima. Perú.

Levi, H., Levi, L. 1962. The genera of the spiders family Theridiidae. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 127: 1-71.

Liljesthröm, G., Minervino, E., Castro, D., González, A. 2002. La

comunidad de arañas del cultivo de soja en la provincia de Buenos Aires,

Argentina. Neotropical Entomology 31: 197-209. https://doi.org/10.1590/S1519-566X2002000200005

Magurran, A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement.

Princeton University Press, New York, USA.

Marfil, M.F., Scioscia, C.L.,

Armendano, A., González, A. 2015. Diversity of Salticidae

(Arachnida: Araneae), in the historical and natural reserve “Martín Garcia

Island”, Argentina. Journal of Natural History 50: 689-700.

Mashavakure, N., Mashingaidze, A., Musundire, R., Nhamo, N., Gandiwa, E.,

Thierfelder, C., Muposhi, V. 2019. Spider community shift in response to

farming practices in a sub-humid agroecosystem of southern Africa. Agriculture, Ecosystems & Environment

272: 237-245.

Millidge, A. 1991. Further linyphiid spiders (Araneae) from South America. Bulletin of the American Museum of Natural History 205: 1-199.

Minervino, E. 1996. Estudio biológico y ecobiológico de arañas

depredadoras de plagas de soja. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de

La Plata, Argentina. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4758

Nyffeler,

M., Sunderland, K. 2003. Composition, abundance and

pest control potential of spider communities in agroecosystems: a comparison of

European and US studies. Agriculture, Ecosystems & Environment

95: 579-612.

Paleologos, M.F., Flores,

C., Sarandon, S., Stupino, S., Bonicatto, M. 2008. Abundancia y diversidad de

la entomofauna asociada a ambientes seminaturales en fincas hortícolas de La

Plata, Buenos Aires, Argentina. Revista Brasileira de Agroecologia 3:

28-40.

Pengue, W., Altieri, M.A.

2005. La soja transgénica en América Latina. Una maquinaria de hambre,

deforestación y devastación socio ecológica. Ecología política

(30), 87-94. Disponible en: https://www.ecologiapolitica.info/wp-content/uploads/2017/06/030_Altierietal_2006.pdf

Ramírez, M.J. 1999. Clave para

familias de Arañas Argentinas. En: Roig-Juñent S.L., Claps L.E., Morrone J.J.

(eds.), Biodiversidad de artrópodos argentinos. Universidad Nacional de

Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina. p. 90-94.

Rodrigues, E.N., Mendonça,

L., Ott, R. 2008. Fauna de aranhas (Arachnida, Araneae) em diferentes estágios

do cultivo do arroz irrigado em Cachoeirinha, RS, Brasil. Iheringia.

Série Zoologia 98 (3): 362-371. https://doi.org/10.1590/S0073-47212008000300011

Rypstra,

A.L., Carter, P. 1995. Top-down

effects in soybean agroecosystems: Spider density affects herbivore damage. Oikos

72: 433-439. https://doi.org/10.2307/3546129

Rypstra, A.L., Carter, P., Balfour, R., Marshal, S. 1999. Architectural

features of agricultural habitats and their impacts on the spider inhabitants. Journal of Arachnology 27(1):

371-377. Available at: https://www.jstor.org/stable/3706009

Samu, F.,

Lövei, G. 1995. Species richness of a spider

community (Araneae): extrapolation from simulated increasing sampling effort. European Journal of Entomology 92(4):

633-638. Available at: https://www.eje.cz/pdfs/eje/1995/04/06.pdf

Schmidt,

M., Tscharntke, T. 2005. The role of perennial

habitats for Central European farmland spiders. Agriculture,

Ecosystems & Environment 105: 235- 242. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2004.03.009

Sokal, R.,

Rohlf, F.J. 1981. Biometry. W.H. Freeman and Company, San Francisco, CA, USA.

Solomou, A.D., Molla, A., Skoufogianni, E., Pavlocek, T., Nicholaor, G.

2015. Environmental responses of soil arthropod

communities to low input cultivation of Cynara cardunculus in the

mediterranean region. Journal of Advanced Studies in Agricultural,

Biological and Environmental Sciences 2(4). Available at: http://jabe.in/2.4.15/71-82%20ALEXANDRA%20D.%20SOLOMOU.pdf

Strassera, M.E., Schneider, M., Pretti Slanco, V., Caballero, E., Kuzmanich,

R., Mirande, L., Haramboure, M., et al. 2013. Enemigos naturales

asociados al cultivo de alcaucil en el Cinturón Hortícola Platense. [Comunicación

en congreso] XXXVI Congreso Argentino de Horticultura,Tucumán, Argentina. Horticultura Argentina 32 (79): 73.

Sunderland, K., Samu, F. 2000. Effects of agricultural diversification on the

abundance, distribution, and pest control potential of spiders: a review. Entomologia

Experimentalis et Applicata 91(1): 1-13 https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.2000.00635.x

Thomas, C.F., Jepson, P.C.

1997. Field‐scale effects of farming

practices on linyphiid spider populations in grass and cereals. Entomologia

Experimentalis et Applicata 84(1): 59-69. https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.1997.00198.x

Yong, A. 2010. La biodiversidad

florística en los sistemas agrícolas. Cultivos tropicales 31(4).

Recuperado de: https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/71

World

Spider Catalog 2021. World Spider Catalog,

Version 22.0. Natural History Museum, Bern, Germany. [online] (Accesed on

2 July 2021). Available at: http://wsc.nmbe.ch

![]() , Andrea Armendano1,*

, Andrea Armendano1,* ![]() , Alda González1

, Alda González1 ![]()